拙文曾指出:北辛文化之后是颛顼氏助成“重氏”“黎氏”共称的“重黎氏”,重黎氏是伏羲女娲民族集团的一种族号。所谓的“大皞之虚”,当然就是“重黎氏之虚”。

今天安徽蚌埠双墩遗址,是春秋时代时代“重黎氏”后人“童丽柏”统治的地盘。此后,国家考古工作队又在凤阳临淮关镇钟离国都城发掘了童丽柏后人“钟离康”等墓葬,这让我们清楚了明朝皇帝朱元璋是古老的“重黎氏”的后人。“重黎氏”又称“祝融氏”“烛龙氏”“钟离氏”“童丽氏”“终利氏”“终黎氏”““终犁氏”等等,朱元璋的“朱”,就是上述“重”“祝”“烛”“钟”“童”“终”的同音字,“朱元璋”可谓“重黎元璋”“祝融元璋”等等。朱元璋国号“明”,极有可能受了伏羲女娲生了日月从而有了光明之传说。

进而可以说,出土于莒县大汶口文化遗址的“⊕”符号,是代表天的“〇”,和 代表地“十”构成的重黎氏生了日月之符号(这个符号的代表性样板,刻在一件鸟鬶上,今藏山东莒州博物馆)〔1〕,在史前,天的象征物毕竟是太阳,地的象征物毕竟是月亮。后来所谓的天是伏羲,地是女娲,“乾天坤地”就是这么来的。

曾活动于今天连云港苍梧区、潍坊诸城市的帝舜氏,是伏羲女娲民族集团,在大汶口文化和山东龙山文化时期过渡阶段族号担当性人物群体,这个群体有人在公元前2357年前后到了今山西陶寺文化在地,政变了所谓的黄帝民族集团的帝尧氏,并在今石峁遗址(夏代前期的石头城池)产生前,建成了重黎氏太阳神庙——这座太阳神庙的许多石雕神像,被大禹拆下来用在了石头城池之上。窃认为《山海经·大荒西经》里记载的“禹攻共工国山”的“山”,就是帝舜氏在今陕西石峁遗址之前建筑的重黎氏太阳神庙。

王应麟《困学记闻》卷五:“舜葬苍梧山野,……苍梧山野在海州界,近莒之纪城。”《孟子·离娄下》:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”《山海经·海内经》记载:“苍梧之山,帝舜葬于阳,帝丹朱葬于阴。”《海内经》载:“南方苍梧之丘,苍梧之渊,其中有九疑山,舜之所葬,在长沙零陵界中。”

王应麟说的“舜葬苍梧山野,……近莒之纪城。”其“莒之纪城”包括今诸城“冯山”,这个“冯山”可以翻译成“风山”或者还可以翻译成“钟山”(见《山海经·海外北经》)。传说伏羲女娲姓风,“风山”就是风姓居住的家山、国山;伏羲女娲号“重黎氏”“钟离氏”,这个族号的切音可以为“钟”。我曾在诸城市房地产经济火爆之初到过冯山(风山、钟山)实地进行考察,那时冯山还是一个高高的大土台子——史前这种大土台子就是作为国家的城池,这大土台子上面碎陶片很多,因为它已被某房地产公司买断,不让我查看陶片年代,只好怅然而返。我曾由冯山乘画家王蕾、葛一勇的车缓行到连云港苍梧区,估计用时也就一小时多,所以窃以为从诸城冯山到连云港苍梧区,应是史前帝舜氏所在的一处活动范围。

帝舜氏应是集体领导的一群人,所以他们有一部人“迁于负夏,卒于鸣条”,一部人在大禹政变之中灭了“国山”“家山”的控制地,迁到了“南方苍梧之丘,苍梧之渊,其中有九疑山,舜之所葬,在长沙零陵界中”。这里再补注一下:“南方苍梧之丘”,明明提醒大家:帝舜氏一部人迁到了“南方苍梧之丘”——从“近莒之纪城”迁到了“南方苍梧之丘”,其“丘”,即《易经·贲·六五》“贲于丘园”之“丘”、《易经·涣·六四》“涣有丘”之“丘”——它指国山、家山之“山”。“长沙零陵界中”的帝舜氏,应当指帝舜氏南迁的那一部人,其居地是客地、客苍梧。他们具体南迁的时间,似乎可以从石家河文化始末时间来定。

为了述说明白,我再说一遍:居地是客地、客苍梧的人大概是后来的楚国先君,死于客地、客九嶷山的人自然也是楚国的先君。大量的学人怀疑《诗经·商颂·殷武》:“奋伐荆楚(奋力讨伐荆楚)”是楚国在周代立国时期的作品〔2〕,殊不知楚国祖先是“重黎氏”,重黎氏即伏羲女娲氏!既然帝舜氏可称重黎氏,楚国的先祖为什么不可以和帝舜氏有族人的关系呢?

我们已知公元前2357年是帝舜氏测量某次二至的年代。我们也知道了石家河文化的始末年代约在公元前2300年至公元前2000年,那么堪称炎帝氏一支的石家河文化的产生应当和帝舜氏政变帝尧氏的时间差不多。我的根据是太阳神以“日头”式样之表达的图像为依据。

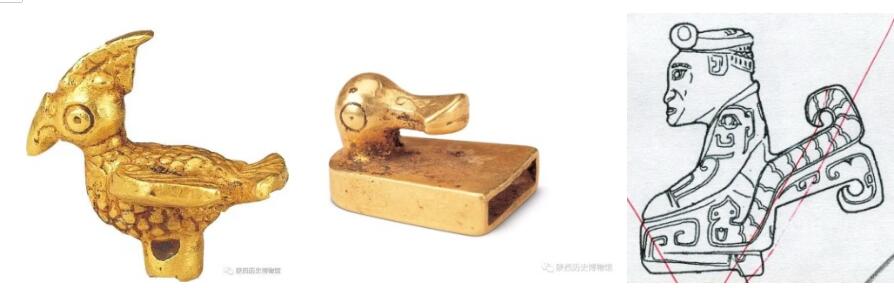

“重黎氏”又称“祝融氏”,《吕氏春秋》夏之月:“其帝炎帝,其神祝融。”由是知道炎帝出自“重黎氏”。伏羲女娲民族集团某时段领袖被敬称“炎帝”。炎帝去作为神灵,当然归属于“祝融氏”,所以“炎帝”也是太阳神之一员。对此,汉代冥器灶台上往往雕塑一个“日头”(即象征太阳的人头)(图1)可以作为证据。因为传说太阳神是火神,火神的祭祀地点是家家户户的炉灶,这就是今天民间辞灶的对联写着“上天言好事,下地保平安”的原因了;只是民间又创造了一个玉皇大帝,将太阳神、古代上天的第一大神降低了神格,变成它娶了丁香、海棠为老婆的小神、厨房的管理神,哈哈!这些文字文献虽然暂时空缺,但出土的图像文献上比比皆是。

出土的石家河文化有大量的玉雕“日头”,它见之于石峁遗址拆除的重黎氏太阳神庙建材。这说明石家河文化曾到过“大夏”之地,而三星堆商代青铜“日头”的出土,更能说明商王族也出自炎帝——因为石家河文化大量的玉雕“日头”,正是三星堆日头的继承。

关于炎帝黄帝争帝的传说,因为没有可靠的文字记载,甚至没有明确归属的图腾图像,所以我一直不敢研究。幸好帝尧、帝舜时代有了星宿经天的记录可以作为考古依据,我才斗胆议论一下。那时代某一天,天空有二十八宿围围——东方苍龙七宿、西方白虎七宿、北方玄武七宿、南方朱雀七宿之每七颗星宿,七颗星宿中间之“中星”正对的星宿所标定时间,为公元前2375年〔3〕:就这个数字让我知道了尧、舜成为中华民族领袖的实际存在。

帝舜氏“卒于鸣条”,短短的几个字,透露出了帝舜部确实曾迁于帝尧领袖之地的秘密。“卒于鸣条”,正是其死于帝尧之黄帝民族集团的一所聚汇重地——今西阴文化遗址所在地夏县。这个地方也是夏后氏末代君主帝桀的死亡之地。

上引文帝舜氏“迁于负夏”地区的“负夏”,究竟在什么地方?古人释说不详〔4〕。“负夏”固然是地名,但肯定不在今山东的五莲、莒县,江苏的赣榆、连云港一带,这个“负夏”的“夏”是不是大夏?大夏是帝尧氏民族集团活动的地方,今襄汾陶寺遗址、山西神木石峁遗址正是大夏所属的地方。

这点值得注意:伏羲女娲民族集团曾经有一次分裂,分裂的结果是由实沉为头领的一支迁去“大夏”,死后灵魂到西方白虎七宿居住〔5〕。 这个大夏大致包括后来周朝晋国的在地。

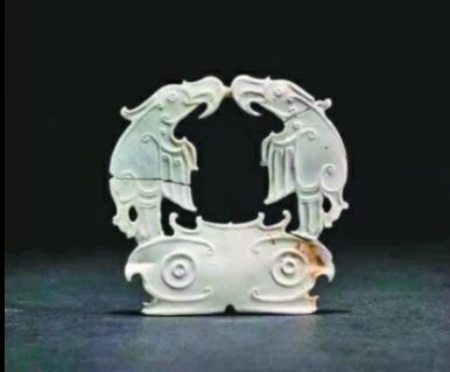

《左传》少昊氏有关于“玄鸟氏”的记载:玄鸟氏就是继承北辛文化的女娲氏——大家应该承认大汶口文化就是大昊氏文化,大昊氏是一个传承久远的民族集团,这个民族集团由伏羲女娲为族号代表,我们说的帝俊、帝喾、伏羲、庖羲氏〔6〕,及帝舜、虞舜,是北辛文化玄鸟氏向下发展成为父权制文化的族号;虽然出现了大昊氏、帝俊氏、帝喾氏等许多读音不同的族号,但,凡是提及大昊氏、帝俊氏、帝喾氏的名称时,就像一枚硬币必有反正两面,有伏羲必有女娲。商代大量的一首两躯玉雕、汉代大量的两个交尾结缠的人身蛇躯画像,都在反映这种伏羲女娲兄妹兼夫妻、不可在认识上分开的情况。

与帝俊兄妹兼夫妻的女娲,又叫羲和、常仪、嫦娥、女和、豨韦氏等。女娲又称“王母”。在甲骨文中有“东母”“西母”两个称谓,大概是因为伏羲女娲民族集团在史前分裂过的结果。分裂的阏伯一支的母系叫“东母”;另一支到“大夏”的母系称“西母”。今天石峁遗址之前的重黎氏太阳神神庙在地,是其“西母”的在地。阏伯、实沉两支人仍然施行同族婚——作为父系的男子虽有阏伯、实沉之分,作为母系的女娲氏却没法以姓名区分,只好笼统地称“东母”“西母”。我认为:作为帝舜、虞舜族号的出现,可能是在帝舜氏迁到晋南、豫西、陕西东部黄河中下游地区前后出现的,时间可能在大汶口文化末期,龙山文化初期。

传说帝尧氏是黄帝氏的后人,我目前还搞不清黄帝在中原具体龙盘虎踞哪个地方,只能借帝尧氏聚居的今陶寺遗址推论。传说黄帝氏的死敌是蚩尤氏,有人就说“蚩尤”是一个具体的民族。实际“蚩尤”是史前一切领导阶层之叛逆、反抗者的共同名称,如少昊氏的敌人叫蚩尤,大禹的敌人是“蚩尤共工”等(共工氏,是伏羲女娲民族集团掌管“平治水土”族氏,也许《山海经·海外北经》记载大禹攻打“共工国山”的共工国,就是夏代石峁石城建地重黎氏太阳神庙的在地。共工氏职在“平治水土”所以他们会建筑太阳神庙。“共工”似乎也是“钟”的切音)。所以黄帝东进的阻拦者必然也叫蚩尤,就像“文革”以前一切政权的不从者都是“反动派”一样。传说“黄帝得蚩尤而明于天道”“黄帝六相,一曰蚩尤”〔7〕(关于蚩尤问题,我将另有拙文叙述)。这个蚩尤很可能是帝尧氏粉丝称呼帝舜氏的贬名。因为帝舜政变了帝尧,甚至杀戮了帝尧氏的亲人,作为帝尧的粉丝,称帝舜为“蚩尤”理所当然。

帝舜氏到了帝尧氏的地盘,因为他“明于天道”,所以让他管理司天工作,帝尧氏让他测量夏至、冬至,四七二十八宿之每七颗星宿中星标示的位置,就是帝舜氏手下羲氏和氏的杰作。

这个帝舜氏是大汶口文化后期的核心人物,大汶口文化绍继了北辛文化之少昊氏鸟崇拜。

看来大汶口文化的民族最高崇拜是太阳,所以大汶口文化典型的信仰反映之器物,我认为除了象征太阳的鸟鬶而外,就是晚期非常普及模拟鸟翅膀的器物双耳。作为这种模拟翅膀的双耳,就是帝舜氏从东方带到大夏地区典型器物作风,显然在大汶口文化后期到龙山文化初期,双耳模拟翅膀的陶器,都有太阳鸟寓意的可能。

帝舜氏在大夏地区创造了豢龙制度,即在容器里置放两条爬行动物或象征龙的东西,派人供养着,以为此举会感召天下的神龙,祐护自己的民族。当时供养龙的专职人员叫董父,封国号豢龙氏。董父是重黎氏民族的成员,亦即是著名的祝融氏氏族的成员。董父的徒弟叫刘累,是帝尧氏民族的成员。作为黄帝的后人,到夏帝孔甲控制天下之时,他发现前代豢龙策略凝聚人民有用,于是也要实施豢龙策略。大概豢龙事大,不容外族人员染指,孔甲启用黄帝、帝尧的后人刘累养龙,并封刘累为御龙氏,刘累失职,逃跑,孔甲又用豢龙氏养龙。到了商代,商王武丁将御龙氏刘累的后人代替御龙氏后人,统治豢龙氏曾经统领的地方,就在这里(最后一代御龙氏叫唐叔虞,周公旦迁他到终南山,改姓杜,然后周成王兑现“桐叶封弟”的诺言,封自己也叫唐叔虞的弟弟到了大夏故地,成了后来的晋国)。从商王武丁任用刘累后人代替董父后人的举动来看,商代任用职事人员较重视职事的传统,同时还能说明商代仍然有国家豢龙制度,《易经》的《蛊》卦正是这个制度存在的反映。同时还可以说明,商代的若干国家大事的实施场所,不一定在都城进行——如豢龙场所在今太原晋祠一带,太阳神祭祀地在今四川广汉三星堆一带等等。

帝舜政变,大概对帝尧氏家人进行了杀害。这事从前陶寺遗址发掘有关考古报告有所介绍,我就不再狗尾续貂了。

陶寺遗址出土的扁形陶罐上有朱砂书写的字,当中有个字是一般人都可以认识的“文”字。这个陶罐的外圆凸面有个大概模拟鸟喙的的凸起物(图2)——若是,它就是鸟崇拜的反映,是帝舜氏制作陶器信仰至诚的反映,一如帝舜将大汶口文化后期模拟一对鸟翅的信仰,转移到陶寺文化的陶罐等容器双耳处那样。

大汶口文化典型的器物是鬶。鬶的造型显然是在模拟某种水鸟。如果北辛文化是少昊氏文化,那么少昊氏崇拜的凤鸟是翳凫之类的水鸟,而大汶口的鸟鬶就是模拟以水鸟为本鸟的凤鸟。我们说大汶口文化是伏羲女娲物质文化的反映,伏羲女娲文化也是大昊氏文化,大昊氏主图腾崇拜龙是龙,但是我们很少在大汶口文化之出土陶鬶中看到具形的龙蛇,多看到龙蛇的象征体,如绳索、竹纹之类(绳索、竹纹与龙的关系详见拙作《造物未说的秘密——破解上古腾腾崇拜祖源·第五章龙崇拜的祖源》等。台北蘭臺/博客思出版社,2023年3月)。大汶口文化鸟鬶的本形如果就是水鸟,可见大汶口文化与少昊氏文化联系之紧密。帝舜氏到了陶寺文化地区,显然已经进入龙山文化时代,山东龙山文化和陶寺文化地区,这时崇拜的凤鸟,基本上是猫头鹰为本鸟的凤鸟了。

商代金文多见“文”字,它的象征和陶寺遗址出土的“文”字相似。金文 “文”字,象形正面人体胸上有“心”字的象形字,这“心”字是东方苍龙七宿之心宿的借代,因为苍龙七宿之中任何一个星宿的名字皆可代表苍龙七宿;这“心”字,婉言文身以龙。这是应该提醒大家注意的。对照安阳殷墟王陵出土的玉人身上的文身可知,当时文身龙纹是王室贵族的服饰。这可见“文”字的内涵是“人上人”的标志,最高级的赞美,它远远超出了今天“这人真有文化”的溢美。帝舜是商王族的远祖,远祖崇尚的溢美符号,又可见“文”字的意义非常。

黄帝、炎帝这两个称谓见于《左传》,也见于《山海经》等。黄帝氏崇拜云,但从他的后人鲧、禹所以鸣于世的核心观念来看,鲧在于造城池,禹在于“平治水土”。我认为伏羲女娲民族集团的领导鸣于世的核心观念是人口生育繁衍最为重要;生育繁衍的直接后果是食物供给、居有定所的压力增大。窃以为食物供给给了烈山氏鸣于世的机会,居有定所给了鲧、禹鸣于世的机会。

一个民族集团,如果前面发展缺乏的,后面一定要补充。古史上说,鲧善于筑城,禹善于治水,那时的城池是一个个人工筑成的大土台子,这种大土台子可以聚拢很多人安稳居住,也可以躲避不期而至的水患、盗掠、野兽侵害。有人说黄帝以土兴,不知道和他的后代善于筑城,善于治水有没有关系。

大禹大兴土木使人们有了赖以安居的条件,人口增多,所以鼓励农业的热潮也应该出现。但是对于农业神灵的尊崇,夏后氏和前代帝舜氏不一样,商王族和夏后氏也不一样。农业神灵主要的是稷神,稷神就是谷神、粮食之神。

古代被称为稷神的人有两个:

一个是夏代以前的稷神,是帝舜氏时代供奉的农神,它的名字叫“柱”,它是烈山氏的族出。这个稷神在夏代不被夏后氏当做神灵崇拜,这说明夏后氏不是伏羲女娲民族集团的成员。否则不会不供奉叫“柱”的农神。夏后氏供奉的稷神是周人的祖先“弃”。

夏代结束,商代仍然奉“柱”为稷神。商代是重黎氏的子孙,作为稷神的“柱”当然是重黎氏民族集团的成员。

商代以后的稷神,仍然是“弃”,他是周始祖,姓姬,今天我们仍然认定的稷神就是“弃”。这说明商王族的祖先在帝舜时代以前,就有了炎帝氏民族集团。

既然帝舜氏的农业神和“柱”有关系,那么作为烈山氏之子的“柱”,不能不和崇拜火的炎帝有联系。

古史上说,“炎帝氏以火纪”。炎帝崇拜火,这不由得让人把他和太阳神联系在了一起,因为火是太阳的象征,炎帝氏民族归于重黎氏亦即祝融氏,可以说明它就是太阳氏族的一族人。

我们不妨将伏羲女娲民族集团的核心族氏称作太阳氏族。如果祝融氏是太阳氏族,那么石家河文化遗址出土的大量玉雕“日头”,应该有炎帝一支族氏心目中死后化作太阳神的祖先。

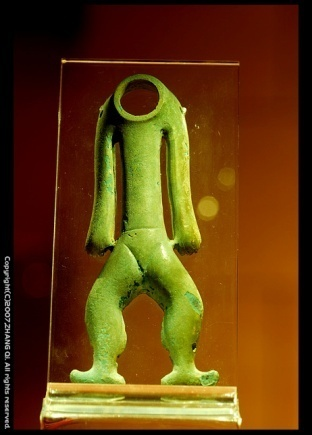

这些玉石雕刻的人头——“日头”,几乎多是双睛圆而突出,耳朵一如鸟翅(若干耳朵修剪出翅羽展开的形状),甚至有的脸上还模拟雕刻成戴着面具的形状(图3)。这些日头和今天三星堆“日头”的继承关系是不言而喻的。三星堆属于太阳氏族也自然而然。商王族当然属于太阳氏族。

因为这些“日头”也有出土在湖南境的,如出土于湖南澧县孙家岗就是说明。所以我怀疑它们是重黎氏迁于后来楚国的一支(图4)。这些人是否后来楚文化的创造者?我已经没有财力支持得出结论。但我深信后来“楚文化”之伟大,绝不是突如其来的——重黎氏文化是它重要的渊源。其实三星堆青铜艺术的登峰造极,必须有石峁遗址之重黎氏太阳神庙艺术、石家河文化玉雕艺术的艺术酝酿过程才可臻至。

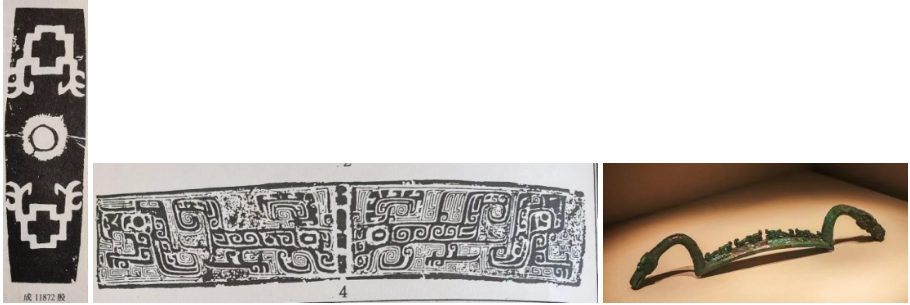

还得指出,石家河文化遗址出土了不少的玉雕云彩,那云彩是让“日头”歇脚的东西(图5)。如果炎帝、黄帝民族集团必须融合,这块小小的一片云可能就是婉言“黄帝氏以云纪”吧——这块小小的一片云,是伏羲女娲出生的太阳巡天歇脚的所在。

作为“太阳氏族”,炎帝氏当然是它的骨干。如果我说的可准,那么炎帝氏就是伏羲女娲民族集团的一支,也可以说是伏羲女娲民族集团一代代表。这一代代表比较能够重视食物供给,有可能烈山氏就是炎帝氏时期出现的领袖性人物,他能带动烧火垦荒,种植农作物,使烈山氏又有了“神农氏”的名号。烧荒种稷,稷养活很多的人口,才有可能让神农氏以稷神的名义影响后世。

我怀疑陕西神木石峁遗址原重黎氏太阳神庙中的哪碌碡样子的石雕,是模拟“柱”神貌(图6)。“柱”可能也是一种农具名。石峁遗址出土的柱形太阳神石雕像,似乎模拟现在仍然还在使用农业工具:石碌碡——它多用于压地固苗、压收获的庄稼脱粒等。作为太阳。它似乎主管着东、西、南、北、上、下六方,所以碌碡又名“六主”。在今天看来碌碡已经成了过时了的农具,然而它在当时的价值可以比作工业革命时代的蒸汽机。它的发明非常伟大,发明它的人值得被我们纪念。

如果上述说法可准,那么可以进一步说:烧山垦荒,得以播种庄稼,是一项划时代的发明。烧山垦荒者的后代发明了碌碡,其伟大的程度,对今天农业现代化的人来说,怎么说也说不明白。称它的发明人为神农氏,一点也不过分。甚至我认为在陶寺遗址、石家河文化遗址、石峁遗址出土的红色的椭圆形项珠,有可能是纪念碌碡的,被今天人捧为佛珠的“天珠”,也就可能是碌碡发明的纪念。

图1·左,青岛汉画博物馆藏:汉代冥器炉灶上的祝融像(太阳神“日头”像)。

右,石家河遗址出土出土的鸟载“日头”玉雕

右,石家河遗址出土出土的鸟载“日头”玉雕

图2·陶寺遗址出土的有“文”字的陶罐,陶罐上有模拟鸟喙的的凸起物

图3·石家河文化肖家屋脊出土戴着面具的玉雕“日头”像。

疑这就是三星堆黄那种金面具模拟的先导

疑这就是三星堆黄那种金面具模拟的先导

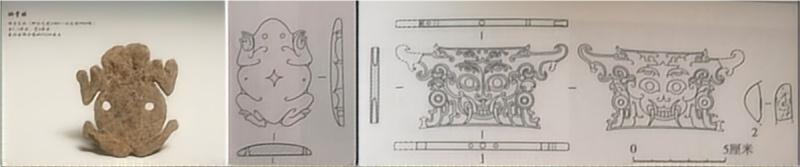

图4·左,陶寺遗址青铜蛙。蛙是女娲氏的重要图腾之一。

中,湖南澧县孙家岗出土女娲的蛙图腾。

右,湖南澧县孙家岗出土的“日头”玉雕

中,湖南澧县孙家岗出土女娲的蛙图腾。

右,湖南澧县孙家岗出土的“日头”玉雕

图5·石家河文化遗址出土——神鸟脚下是供太阳歇脚的云头

图6·石峁遗址出土过程中的碌碡形状的太阳神像。我怀疑这是烈山氏之子稷神“柱”的模拟像

注:

〔1〕上图是日照市莒州博物馆藏大汶口文化有“⊕”图形陶鬶。大汶口文化的陶鬶,是先民心中太阳鸟造型的变形。鬶可以被称为“凤鬶”

〔2〕见郝智国李琳《〈诗经·商颂〉的产生年代之争》载《青岛博物馆研究》,青岛出版社2014年10月

〔3〕参见瞿蜕园《古史选译·尚书尧典》,上海古籍出版社1982年4月

〔4〕见《莒文化研究文集》刘斌《虞舜》,山东人民出版社2002年2月

〔5〕见《左传·昭公元年》“昔高辛氏二子”

〔6〕见《莒文化研究文集》王树明《帝舜传说与考古发现诠释》,山东人民出版社2002年2月

〔7〕见《癸巳存稿》卷一“蚩尤”条

王晓强更多作品

世说文丛总索引