《山海经·大荒南经》:“大荒之中,有不庭之山。荣水穷焉。有人三身。帝俊妻娥皇,生此三身之国。姚姓,黍食,使四鸟。有渊四方……南旁名曰从渊,舜之所浴也。”《海外西经》:“三身国在夏后启北,一首而三身。”《海内经》:“帝俊生三身。”——《山海经》这些记载,对我来说,就是盲人摸象中的“盲人”。虽然,其中“有人三身”“帝俊妻娥皇”“舜之所浴”“帝俊生三身”还是给了我这个“图像学”的“散兵游勇”以“抓手”。

上引《大荒南经》:“从渊,舜之所浴也”的“浴”字之强调,似乎有些神秘。我认为今天青岛即墨地区说房事为“衿澡”的意思近此“浴”字。大约“从渊”特指帝舜一族男女集中婚爱的场所。伏羲女娲民族集团热爱多生多育。本文图6涉及的伏羲女娲下体连接不分(或化为龙的伏羲趴在女娲背上)的图像,就是这么回事的反映。伏羲女娲民族集团之所以能够延续存在了近2000年,一定是这个集团的核心利益适合社会的发展——在史前,多生多育就是发展社会生产力。

良渚文化出土的大量玉器上面的纹饰,就是图像语言,因为在文字没有普及之前,会意的图像,就是“前文字”语言。

良渚文化玉器某些神灵身上雕刻的符号,已经说明白良渚文化(公元前3300年-公元前2500年)来自大汶口文化(公元前4400年-公元前2500年);可以肯定地说,大汶口文化和含山凌家滩文化(公元前3500年-公元前3300年)是一种文化的两种表现方式,就像我们的汉字,他们两者一是繁体字,一是简体字相似,虽然如此,我们仍需要大费周章,才能说清楚其中的子丑寅卯。

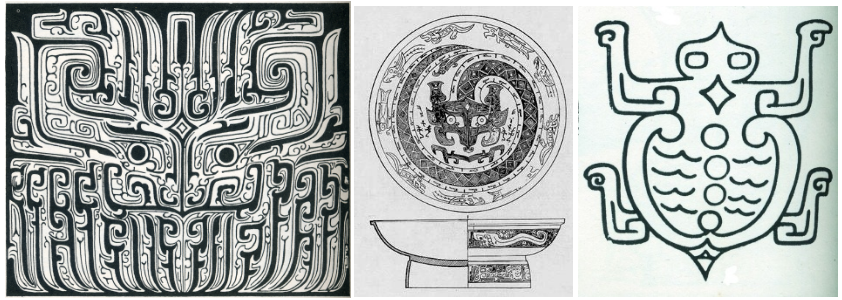

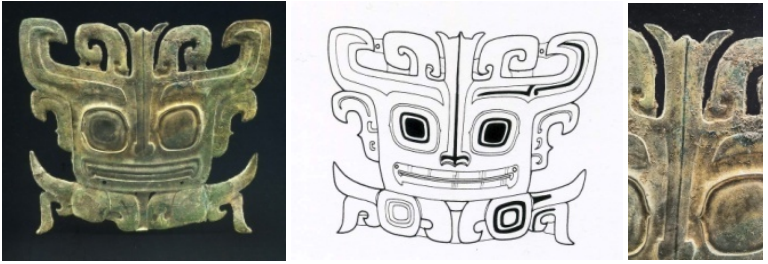

我们已知道,商王族是大昊伏羲氏民族集团上层人物的传承,还可以说大汶口文化就是伏羲女娲民族集团的物质文明的体现。商王族重要的图腾纹饰身上均有“◇”形符号。这个符号是商王族一切所崇拜之图腾额、胸间必有的符号(图1)。这个符号是大汶口文化的象征性符号,它有时以彩绘形式出现(图2-1)。请注意,图2-1之陶器上的“◇”符号画在陶器外壁腰腹之间,显然它不是放在地下用的,放在地下用的纹饰应该装饰在便于俯视的陶器腹内,可见它用于站立的视线之上、至少高高离开了地面1·6米左右。它大概是放在祭台上祭天用的,如果确实,其品级不低。

再请注意,在内蒙古巴林右旗之红山文化(公元前4600-公元前2800年)的玉雕神巫的额间,已经出现了“◇”符号(图2-2),《山海经·大荒东经》说“东海之外大壑,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此”。这个“孺”字可以解释为“乳养”,如果果然,那就是帝颛顼自少昊氏母系社会分化而出,去发展壮大了内蒙古地区的红山文化。传说帝颛顼是“北方黑帝”,其以“玄武”为图腾——“玄武”是大鳖,传说“鳖是万鱼之妻”,也就是说龟鳖无雄皆雌,靠着水族的蛇鱼受精繁殖;这固然是无稽之谈,但是这反映了颛顼氏曾经历过“但知其母,不知其父”的母系社会。作为伏羲女娲民族集团之女娲氏是“颛顼氏之子”“黎氏”,伏羲氏是“少昊之子”“重氏”〔1〕,这就说明了为什么女娲图腾是猫头鹰,而伏羲图腾是龙蛇了。因为通过红山文化凤鸟崇拜的大量玉石雕刻之本鸟猫头鹰形象,可以知道女娲氏图腾是“䳃”“狂”(猫头鹰的别名)的文化原因〔2〕,而伏羲氏图腾为龙蛇,正是今天仍然常常可以见到的“玄武”图像之“龟鳖身上缠绕着龙蛇”的原因了〔3〕(在古代龙和蛇的概念往往连类不分)。这又说明大汶口文化与红山文化联系紧密。古史上说,帝颛顼分派伏羲氏“司天”,分派女娲氏“司地”,也就是派遣“重黎氏”分别分管天地,请注意,“重氏”和“黎氏”合并而为“重黎氏”〔4〕,重黎氏就是伏羲女娲的一种族号。这两个祖神,它的子孙,就是中华民族的太阳神和月亮神,两人也是中华民族日月崇拜的源头。这是就我“盲人摸象”的一个“抓手”。我希望拙文的读者记得这段述说,否则就很难看懂《山海经》,更糊涂中国古代神话乃至中国古史。

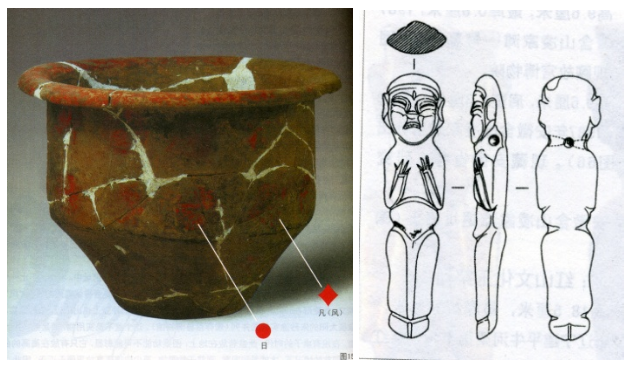

红山文化、大汶口文化中的这个“◇”符号,当然会出现在石峁遗址大禹拆毁的重黎氏太阳神庙之遗址中,因此可以断定良渚文化的“◇”符号,至少消失在石峁遗址大禹拆毁的重黎氏太阳神庙之前(约公元前2357年,在今天的陶寺遗址所在地帝舜氏政变了帝尧氏。公元前2071年夏朝建立。公元前1600年商朝建立)。这个符号刻在陶器上,陶器出土在石峁遗址大禹拆毁的重黎氏太阳神庙的废墟里(图3)。上文已经说过重黎氏是伏羲氏另一种族号,伏羲女娲不可分割,我们也可以称这个“◇”符号为伏羲女娲氏、大昊氏、帝俊氏、帝辛氏、帝喾氏,甚至也可以称它帝舜氏的一种简明的族徽。

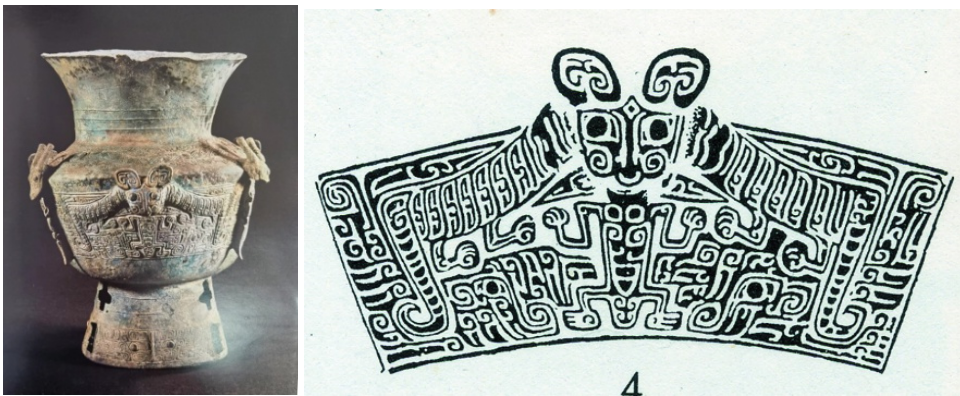

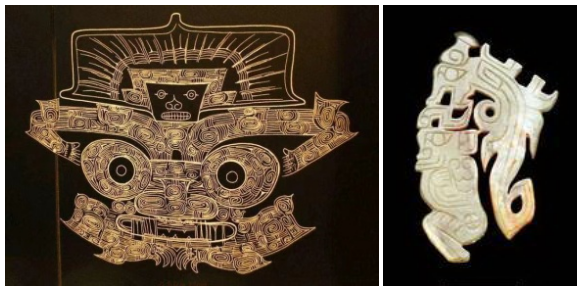

这个“◇”符号又出现在三星堆一号坑挖掘后,它是商代末期的所谓“铜龙虎尊”(这可能是三星堆博物馆的误定名)纹饰中的“三身神”,“◇”在“三身神”“一首”的额头间(图4。这里再重复说一遍:这件应命名“一首三身”纹饰,过去所谓的“虎头”应更名“龙头”。详见下面的论述)。这又告诉我们,三星堆文化遗址是商王族的祭祀太阳神的基地,三星堆一号坑出土的“三身神”纹饰,是商王族崇拜、信仰的族神、祖神。商王族至少有良渚文化神巫、族氏的血胤。关于这个“◇”的神圣符号,它的存在脉绪,是不由“外国人”说了算的,更不能由什么权柄任性断之。

商代龙有两种样式——一种为虎头蛇躯鸟爪龙,一种为虎形蛇尾龙。两种龙是根据东方苍龙七宿和西方白虎七宿名字定下的。苍龙七宿的星土由伏羲女娲民族集团阏伯一族居住,白虎七宿的星土由伏羲女娲民族集团实沉一族居住。由于中华民族自古有“龙虎连类并举”的习惯,龙虎往往并称不别,而且无论苍龙七宿还是白虎七宿都是天象,而作为伏羲女娲的祖先神,他们都是司管天体的人,都是龙图腾的拥有者,既然天体的龙虎均为父权社会的属从,而“云从龙”“虎从风”的“云”“风”均归天象,鉴于“大昊氏以龙纪”这一传统的认定,中国从此就有了“虎头蛇躯鸟爪龙”和“虎形蛇尾龙”两种龙。以我之见,“虎头蛇躯鸟爪龙”可能起于含山凌家滩文化,“虎形蛇尾龙”可能定型于帝舜氏入主山西陶寺文化时期。这些细节一般学人贪图沿袭旧说之安全,往往不去费心区分,所以三星堆所谓青铜“龙虎尊”就人云亦云地定名下来。实际所谓“龙虎尊”主体纹饰,是由代表伏羲女娲夫妻的一头双身“虎形蛇尾龙”,和代表帝舜氏和帝尧氏婚盟之结果的文身男子组合而成;文身男子,也是炎黄二者融合的结果。这些在拙作《造物未说的秘密——破解上古腾腾崇拜祖源》有所涉及,敬请一读。

在公元前3300年-公元前2500年之800年间,良渚人创造了统一的神灵形象,并将其刻画出来作为“三身国”的“国徽”。

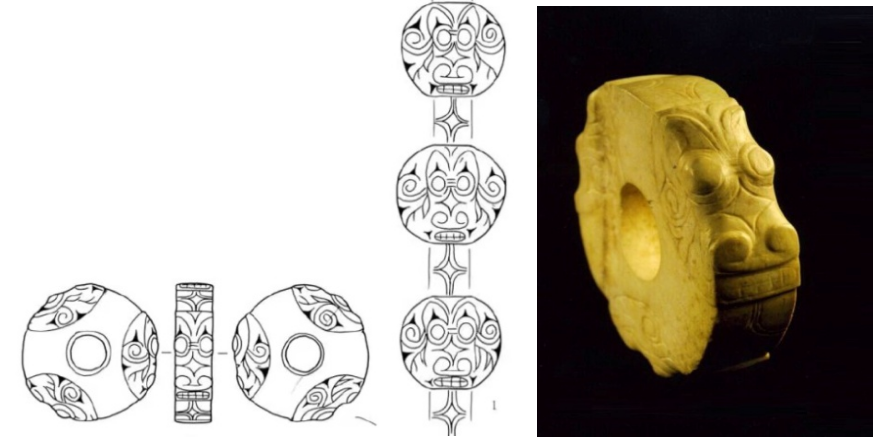

1987年5月,杭州余杭安溪乡下湾村瑶山遗址出土过“三身国”几件文物(图5-1、图5-2),其中“圆牌饰”(图5-1)今藏南京博物馆,它是“三身国”最具标志性的文物。它由一个玉石圆牌雕刻而成。圆牌由三个圆形的神脸组成,每个神脸上面都有一“◇”符号。这个符号说明“圆牌饰”上的神脸,继承自大汶口文化之民族神灵系统。这个“圆牌饰”可称“三头一身”神——“三头一身”和“一首三身”是一个神灵的两种称呼。

良渚文化遗址还出土过多种“三头一身”或“一首三身”玉雕“国徽”(图5-2、图5-3、),乍一看,是非常清楚的“三头一身”神貌,再仔细看,是三个有着多半个身子的神灵刻在“山”字形玉石上。三个神灵至少两个戴着颇像今印第安人酋长的羽冠,这羽冠就是 “皇冠”。也有的在“山”字形玉石两端上面刻一只抽象之天鹅的(图5-4)。“山”字中部的神灵显然是虎形龙的抽象,这种抽象的龙神几乎皆是龇牙咧嘴模样,大概这是伏羲女娲民族集团神巫做法惯出的模样。古小说载齐国丑女无盐钟离春惯于行巫术龇牙咧嘴,这可能和伏羲女娲民族集团巫觋做法传统有关——钟离春之“钟离”,就是上文所说的伏羲女娲又号“重黎”的同音字。

图5-5是良渚文化作为“三身国”较典型的“国徽”:在神秘的玉石形体上,雕刻了一个戴着羽冠的神巫头像,它生着一双翅膀,一只龙首在翅膀的下端,而在“山”字形玉石的两端,雕刻了两只半抽象的天鹅,这似乎可以说明良渚文化的“三身”神是由神鸟、神龙与神巫组成的,当然以象征良渚文化的主神——神巫为主。伏羲女娲是兄妹兼夫妻的神灵,龙是他们共同的图腾,凤鸟也是他们共同的图腾。图5-2、5-3、5-4、5-5之“山”的两端作两只天鹅为本鸟的凤鸟,是伏羲女娲,其“山”之中端之龙身,一如图4虎形两头一身龙下面的文身男人!这又可见今四川三星堆商代的“一首三身”神,就是良渚文化之“三头一身”神!

这里仍需要纠正一个可能的错误:良渚文化遗址出土的“神人兽面玉雕”(良渚博物馆定名。可能是误定名),它本是象征凤鸟神的女娲和象征龙蛇的伏羲交媾的图像(图6-1)。此图十分重要,它最主要的是:

一、龙和凤的排列是:象征女娲的凤在上,象征伏羲的虎形龙在风下;

二、龙凤分别以戴“皇冠”生着人臂、人手的女娲之象征,和生着虎头、虎腿、鸟爪的伏羲之象征组成;它们是地地道道之凤身与龙身亲密对接的异质同构并逢,即以龙与凤两神物共一身、暗示伏羲女娲交媾的神像:它们并非出土者所谓“带羽毛的神人,骑在伏地神兽上”的“神人兽面纹”;

三、这种两头一身的并逢神像,在红山文化遗址出土文物中多见,在含山凌家滩文化遗址出土文物中也多见,在商王族宝贵的玉器纹饰中更多见(图8),这说明良渚文化的这种交配状的神灵传承有序,是内蒙古红山文化、含山凌家滩文化的后继,是商王族文化的前身,商王族自称是伏羲女娲的后代,那么良渚文化是商王族文化的前身之一;

四、楚文化图像中龙和凤的排列顺序是凤鸟在龙上(图9),这说明石家河文化(公元前2300年-公元前2000年)是良渚文化之后续,楚文化是良渚文化和石家河文化的继承;

五、龙(即虎形龙所象征的伏羲)和凤(即戴“皇冠”的女娲)之异质同构,仍然循守着“龙中有凤、凤中有龙”之传承自红山文化、大汶口文化、含山凌家滩文化之龙凤造型的原则;

六、南京博物馆藏良渚文化遗址出土的伏羲女娲合体神(图7-1)——传说伏羲女娲兄妹兼夫妻,它们二人彼此不分,古代造像中常常见它们雄雌一体;此图为合体神戴着帽箍,帽箍内插着长长的羽毛,这种帽箍应该传承自安徽含山凌家滩文化的神巫(参见7图-3——安徽含山凌家滩出土的戴帽箍的玉雕神巫)。图7-1伏羲女娲合体神在操纵以太阳鸟象征太阳、以月亮猪象征月亮升起。这与安徽凌家滩文化出土的“日月照八方”玉雕(见图7-2。一展翅之鸟,翅端异质同构以猪首)意思近似。这件玉雕里的两只猪头象征一个月分为上半月和下半月,翅膀中的鸟象征太阳,鸟肚子上的八角星纹借代四面八方。由此可见图6-1中的“皇冠”女娲和虎形龙伏羲是日月合体大神的造像,而不是单一的太阳神的造像——须知伏羲女娲它们毕竟共同生了十个太阳、十二个月亮。

附带一说,女娲氏另有族号叫豕韦氏(也写作豨韦氏),“豕”“豨”指的都是猪,女娲氏显然有猪图腾:女娲氏又名“阴帝”,月亮又名太阴。故而凡以猪、猴、兔、蛙等月亮图腾,均也是女娲的图腾。所以我判断南京博物馆藏良渚文化遗址出土的伏羲女娲合体神所操持的猪是月亮图腾神(图7-1)。更因为含山凌家滩文化酷似大汶口文化,因此我判断图7-2之展翅鸟翅端异质同构的猪首,是月亮神代表的上半月和下半月。

更可论究的是良渚文化的凤鸟(图10-1、图10-2、图10-3、图10-4图10-5图10-6)。良渚文化当然也是崇拜龙、凤图腾的文化——凤图腾是传承自少昊氏的鸟崇拜,鸟崇拜大约来自少昊氏的鸠鸟崇拜之族吧。因而值得强调的是图10-2,那只凤鸟的背上驮着一象征天的太阳鸟,它站在象征东、西、南、北、中之太阳驻地家山的距台上。类似这种站在太阳家山之鸠鸟类雕刻,在良渚文化遗址出土的玉器上常常可以看到(图11-2)。图10-2上虽然刻有大汶口文化的“◇”符号,它的驮日凤鸟也和商代不一样,它似是鸠类而不是商代的鸮类(雌鸠鸟探头时尾巴向下,雄鸠鸟探头时尾巴向上)!

我们在图5-4、图5-5当中看到了少昊氏以翳凫(变形的天鹅)为本鸟的凤鸟崇拜。从山东烟台长岛出土的翳凫形鸟鬶来说,可以证明良渚文化对来自北辛文化(公元前5200年-公元前4400年——这应是少昊氏文化)翳凫为本鸟的凤鸟崇拜仍未忘怀。

请注意,这种良渚文化太阳鸟站在驻地家山距台的图像(图10-2、图11-2),它正是大汶口文化“天地四方之中”的符号(图11-1)。“天地四方之中”符号的释读过去一直论不服众,乃因为某些原因,异说不便多论:“天地四方之中”图像之“〇”象征太阳,月牙形中间有一尖突的东西指事“天之中”,“天之中”下方的五个山峰象征东、西、南、北、中(中间的最高山峰象征“中”)。

其实良渚文化玉器上面线刻的鸠鸟站在家山距台之雕刻(图11-2),实是大汶口文化蛋棺上面“天地四方之中”雕刻的演变(图11-1)。

再请注意图10-4图10-5图10-6,上面四只眼睛的太阳鸟:这四只眼睛的前两只是鸟眼,后两只是龙眼,即图6-1龙形象那样的龙眼!凤鸟身上有龙眼,正是“龙中有凤、凤中有龙”远古龙凤造型的金科玉律。当然,既然良渚文化是奉帝舜氏为祖神的存在,那么我们不妨说传说帝舜“重瞳”〔5〕,可能就是指这种四只眼睛——代表伏羲氏、帝俊氏的帝舜氏,它的“重瞳”,就是四个瞳孔:两只是凤鸟的瞳孔,两只是龙蛇的瞳孔(也或是四只眼睛)。因为帝舜氏毕竟是龙凤崇拜的集大成者。从这个角度上反观陶寺文化(公元前2400年-公元前2100年)遗址出土的双耳陶容器之双耳,其造型均为鸟翅形状,再加上在陶寺文化遗址之“帝舜氏豢龙”的古书记载〔6〕,“重瞳”之说不是很有趣吗?

我说《山海经》中的“三身国”曾在今良渚文化遗址,可以通过吗?

图1·左,商王族早期族徽额间“◇”形符号。中,商代青铜彝器上龙纹额间的“◇”形符号。右,商代龟图腾胸间的“◇”符号

图2-左·大汶口文化祭天彩陶上的“◇”符号。图2·右·红山文化玉雕神巫额间的“◇”符号

图3-1·石峁遗址重黎氏太阳神庙内出土翅耳陶器上的“◇”形符号。图3-2·重黎氏太阳神庙墙体上的“◇”符号

图4-1·四川广汉三星堆三身神额间的“◇”形符号。图4-2是右图核心图案拓片

图5-1,南京博物藏院yaoshanm2:17圆牌线图。5-2,良渚文化遗址出土的有“◇”符号的玉石圆牌

图5-3、图5-4、图5-5、图5-6·良渚文化遗址出土的三身神玉石雕刻

图6-1·良渚文化神巫与龙玉雕两头一身雕像(象征女娲氏的凤神在上,象征伏羲氏的虎形龙在下面)。图6-2·美国福瑞尔博物馆藏商代玉雕(象征伏羲氏的龙在上,象征女娲氏的凤神在下面)

图7-1·南京博物院藏良渚文化遗址出土的伏羲女娲合体神升起日神(鸟)和月神(猪)。图7-2安徽含山凌家滩出土的日月神(鸟头为日神,猪头为月神)图7-3·安徽含山凌家滩出土的玉雕神巫(帽箍与南京博物院藏良渚文化遗址出土的伏羲女娲合体神样式一致)

图8-1·左,红山文化两头一身龙(它和图6·中,良渚文化神巫与龙玉雕两头一身雕像,都在暗示伏羲女娲性交)。图8-2·含山凌家滩虎首鸟爪两头一身龙。图8-3·商代龙(在上)、凤(在下)乘云玉雕。(上龙下凤)。图8-4·山西北赵天马曲村出土的商代伏羲女娲交尾玉雕(线图)

图9·湖北九连墩楚国曾侯乙墓出土的龙凤鼓(它的凤鸟站在龙的身子上面)

图10-1、图10-2、图10-3、图10-4、图10-5、图10-6、良渚文化的凤鸟。图10-2身上有“◇”符号。图10-2不仅身上有“◇”符号,还有太阳鸟站在家山距台上的形象

图11-1·大汶口文化刻在蛋形棺材上的“天下四方之中”图形。图11-2·良渚文化出土的太阳鸟站在天地四方之中的太阳山上(两件)

注:

〔1〕见《左传·昭公二十九年》:“少皞氏有四叔(淑,贤淑),曰‘重’(重氏)……颛顼氏有子曰犁(黎氏)……”“重氏”“黎氏”即重黎氏,后世由此“祝融氏”

〔2〕《山海经·大荒东经》:“有女何月母之国有人名曰䳃……”《山海经·大荒西经》:“……女娲之肠……名曰狂鸟。”

〔3〕上图即今天未今天常见的“龟鳖身上缠绕着龙蛇”“玄武”圆形

〔4〕见《国语·楚语下》:(及少皞之衰也)“颛顼受之,乃命南正重(重氏)司天以属神,命火正黎(黎氏)司地以属民。”

〔5〕见《史记·项羽本纪》:“舜目盖重瞳子。”

〔6〕见《左传·昭公二十九年》:“故帝舜氏世有畜龙。”

王晓强更多作品

世说文丛总索引