梅花曾是中国旧式文人心中一种挥之不去的情结。那些心比天高命比纸薄,仕途多舛爱情失意的骚人墨客往往借其自喻,孤芳自赏,原属一种小众行为。谁知此喻逐渐为大家所识,或者说有此类心理问题的人还不少,追星族、附庸风雅瞎起哄的人就更多。一来二去赏梅迎春就成为中国的传统习俗了。特别是本朝高祖“文革”期间的一首卜算子,更是将对梅花的崇拜推到了极致。那个时候,过年哪家门口没有幅“风雨送春归、飞雪迎春到”的对联,家里没有个“她在丛中笑”的镜匾或者茶壶茶盘什么的,肯定算不上是一个“革命化的春节”。不过也有不认账的,我的婶奶奶,一个只会写自己的名字的老太太,坚决反对我父亲张贴自己书写的“梅花欢喜漫天雪,冻死苍蝇未足奇”对联,“过年门口贴着一个死字,丧气!”不过这话当时绝不敢让外人听见,现行反革命的帽子随时都可能戴上。

随着伟大领袖对梅花孤芳自赏性质的拨乱反正,绘画中的梅花形象也发生了很大的改变,自那以后出来的梅花作品都是花团锦簇、昂扬向上的,而且清一色的红梅,大气磅礴,艳丽程度有超越牡丹的趋势。大家也都接受了这类梅花形象。然而,真实的梅花是个什么样子,大多数人没有见过,因为那些荒郊野外的梅花早已被修大寨田的洪流摧毁殆尽了。尽管梅花形象变了,作品多了,可渐渐地大家对赏梅迎春不再感兴趣了。特别是现在,虽然各地相继建成了不少赏梅的去处,也有不少人拖家带口,前呼后拥前去观赏,可那和他们去逛一个超市,看一场电影的感受没有区别,没有人去细细品味个中的味道,纵有梅花万簇,没了赏梅心情,挣钱才是硬道理。

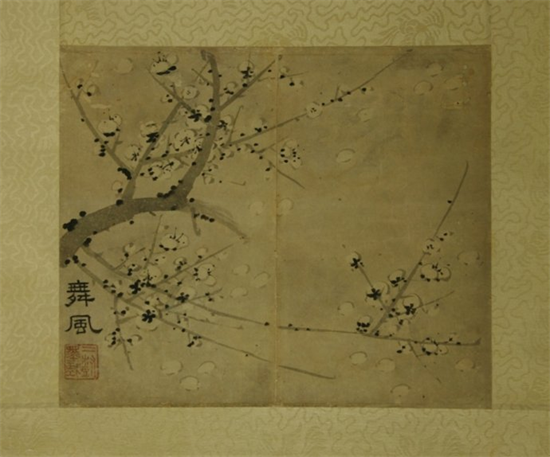

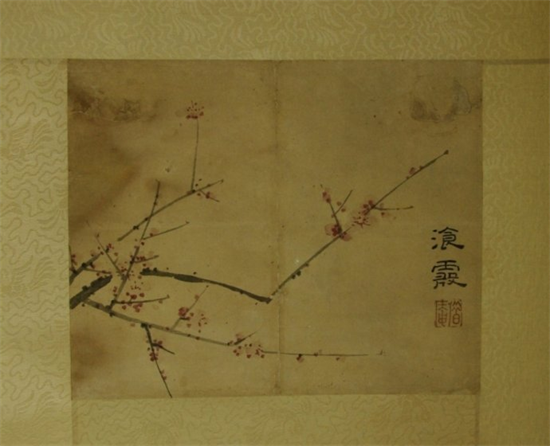

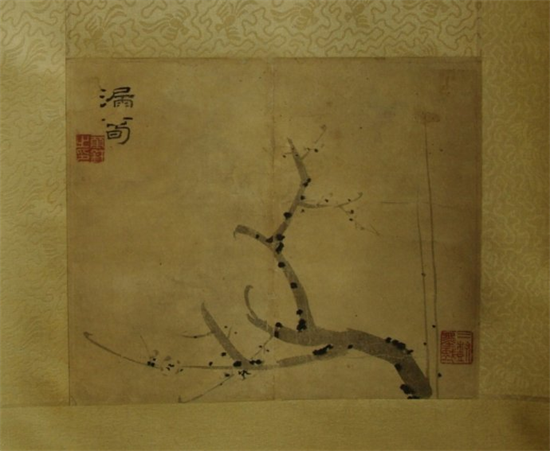

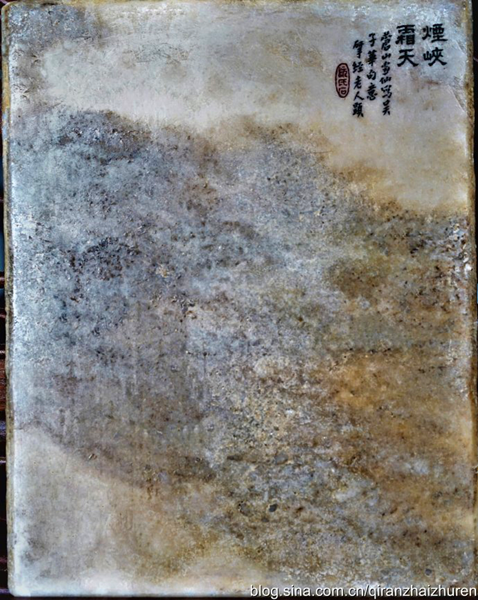

别看我这四幅册页尺寸小、品相差,可它的背后却蕴藏着许多已被遗忘的故事。它的作者就是大清帝国著名画家童钰童二树先生。

童钰先生是个有故事的人。

一是他出生得比较早。横跨康乾两个“盛世”。那个时候的GDP和现在没有可比性,人们也不热衷于炒房拍艳照发微博什么的,老百姓埋头种田,有点文化的就写诗、画画。

二是他的出生地比较好。不知是大禹修堰留下的风水还是西施、范蠡踩下的地气,也可能是王右军兰亭精神的感召吧?绍兴的名人雨后春笋般地生长,陆游、虞世南、贺知章、王冕、王阳明、徐渭、陈洪绶、任伯年、赵之谦、蔡元培、鲁迅、周恩来等等,个顶个名贯中外的大名家,出生在那个地方,一不小心就会成为名人。

三是他很有才。他自幼聪敏,还有一个美女画家徐昭华为邻居,每天教其诗词绘画,稍微大一点,不仅绘事长进,而且诗思益精,“万言可立就”。被时人称为“越中七子”之一。

四是他很性情。那个时代,科举是一个人进身立命的唯一途径。考场也是戒备森严的。在进考场时门口的警卫要脱衣搜身的,那时不查手机窃听器之类的,是要查那种缝在衣服上的“夹带”,一看这个阵势,童大哥火了,他说国家开科取士,却先把我当小偷看,我的人格还有木有?提着考篮走了,从此不再参加考试。成为那个时代为数不多的布衣名人。

五是他很执着。一个画家,专注于自己喜欢的对象很正常,但像他这样痴迷于一种物品的还真不多见。童钰早先也曾画过山水走兽,老家也是绍兴的周作人曾有专门研究他画猫的文章,但中年以后,他却与梅结下不解之缘。爱梅、画梅、咏梅,自喻“梅花的化身”,因为爱梅,又自称梅痴、梅道人。友人刘风冈梦见童钰化为梅花二树,告之,从此即以“二树”为号。他还自刻了多方与梅有关的闲章,如“梅影”“梅痴”“不知是我是梅花”,表达对梅花的热爱与痴情。几乎无日不画梅,无日不题梅。徐珂的《清稗类钞》记载:山阴童二树善画梅,画成辄题一诗,故有“万树梅花万首诗”之句。此句也被其刻成闲章,加盖在得意画作上。

关于童钰的奇闻异事还有很多。

他耿介笃诚,性拓落,好游历,“足迹遍天下”……不为家计,卖画钱随手辄尽。嫁女无资,卖梅百幅以充奁具。

《随园诗话》里记录了一桩童钰画梅助葬的事:高景藩官至观察,清廉方正,亡时贫甚,无钱下葬,二树得知此事,画梅十幅义卖。因价高,无有问津者。恰有河南太守施我真来,叹曰:“画梅助葬,真感盛德。”乃取其画,助葬资二百金。并感言一首:“十幅梅花十万钱,诗中之伯画中仙。耶溪太守捐清俸,了却幽人梦里缘。”

《墨林今话》记童钰逸事:二树画梅,少粉本,“名独著,人得其一幅,拱璧视之。”寄寓洛阳时,写梅壁间,时方冬日,百虫俱蛰,忽有冻蜂潜集其上。友人沈又希有诗道:“雪湖画梅蜂食须,树翁画梅蜂绕株。遥遥相去二百载,淋漓大笔同沾濡”。

童钰的梅花画得好,诗同样写得不错。徐世昌的《晚晴簃诗汇》说童钰“诗才清拔,在画人中足名一家”。

他有一首《题徐青藤小像》经常被书画界引述。“抵死目中无七子,岂知身后得中郎;尚有一灯传郑燮,甘心走狗列门墙。”

当然,写得最多的,还是他的梅花诗:“十丈炎威十丈尘,毫端犹见雪精神。莫嫌拂袖多寒气,我是人间避热人。”“空山突见古时月,老树忽先天下春”生动地写出了梅花的逸气风神。

童钰的诗画在当时影响很大,许多社会名流对其钦佩推崇,特别是袁枚和蒋士铨。与二树素未谋面,但却成为很铁的哥们。

乾隆三十二年,友人寄赠蒋士铨童钰墨梅一幅,蒋喜出望外,题诗赞道:“腕中天授草隶法,用以写梅奇骨撑。想君画梅身作梅,十指屈铁梅苞胎。驱魂附笔萼怒发,使气入墨枝骈开。”“我不识君见梅画,每对梅花身下拜。”蒋在当时已是有名的文人了,还心甘情愿做“铜(童)丝”,可见童钰的感召力。

最具传奇色彩的要算袁枚与童钰的神交。一次袁枚回乡扫墓,偶见某寺悬挂二树墨梅,观赏流连后题诗壁上:“四壁琳瑯少女辞,山阴应接颇如之。那堪更读童君画,绝笔梅花绝笔诗。”从此留下一个心结。

关山阻隔,天失人缘。尽管袁、童二人尺素达意、诗书传情,但总未晤面。晚年二树病重扬州,朝思暮想,欲见袁氏一面,簾开门响,都道袁之将至。弥留之际犹“令儿扶起,强持笔挥毫,画梅题诗赠袁枚,诗未竟而卒”。袁枚闻二树病重盼晤,旋奔扬州,惜为他事滞留,抵扬时,童已殁十日。袁抚棺大哭,撰联悼之:“到处推袁,知君雅抱千秋鉴;特来访戴,恨我偏迟十日期。”而后遵童遗愿,为其编定诗集十二卷,作序纪其事,并撰《童二树先生墓志铭》以报相知之谊!

童钰画梅宗杨无咎法。“使气入墨,奇风怒云,奔赴毫端”(袁枚语)。苍老古朴,墨气雄厚。在画梅的方法上,他比前人有所发展,杨无咎圈花一笔三顿挫,王冕改为一笔两顿挫,童钰则将其改为一笔圈花。在墨的使用上,浓淡兼施,层次分明。但因其过分追求数量,雷同重复较多。“雄伟有余,神化不足。”但这并不妨碍其一代画梅大家的地位。

童钰有一首著名的《圈圈诗》:“左圈右圈圈不了,不知圈了有多少。而今跳出圈圈外,恐被圈圈圈到老。”不仅是对画梅状态的描写,也蕴含着很深的人生哲理。每个人都在画着圈,同时也被各式各样的圈包围着、苦恼着。唯有横下一条心,跳出所有的圈子,才是真正的自我。

呵呵!话虽这样说,做到谈何容易!

2013年2月9日

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引

评论