“颛顼氏”是“少昊氏”的后代,从文献上“少昊孺颛顼”上看,“少昊氏”发展出来的“颛顼氏”原先曾是母权族群,“颛顼氏”发展出来的“黎氏”,也是母权制族群,“黎氏”即“少昊氏”掌管着“司分(春分秋分)”之玄鸟氏的继续;从玄鸟图腾(猫头鹰)最早、最集中分布在红山文化之地的情况看,“颛顼氏”可能在红山文化地区有所发展。“炎帝氏”是伏羲女娲族群集团发展出来的,后来“炎帝氏”又称“祝融氏”。再后来“炎帝氏”“黄帝氏”争夺族群的领导地位,这以后“祝融氏”发展出了个“共工氏”,时间在“帝舜氏”掌管了“帝尧氏”的“司天”工作之后。

我的判断是:“帝舜氏”的根据地即“共工氏”的国山。

这个国山即依靠原始山丘,又人工堆土建筑的堌堆,《山海经·大荒西经》上称它为“共工国山”。

再重复一遍:“共工国”出现在公元前2357年左右,公元前2357年是“帝舜氏”主持观察四仲星的时间(所谓四仲星,即东方苍龙七宿的房宿、西方白虎七宿的昂宿、南方朱雀七宿的鸟宿、北方玄武七宿的虛宿,它们是每七宿中间的那颗星宿)。这之后出现了鲧(黄帝氏之后)擅自“堙”土“治水”的举动,再向下,就是大禹替代“共工氏”“平治水土”的世职工作,这种代替有政变的先兆,这也就是“颛顼与共工”争帝的实质,因为大禹和“颛顼氏”族群集团可能有姻亲关系,大禹形成的“夏后氏”,有可能傍大款于颛顼氏。大禹所傍大款,当然不在少昊时代的,但傍大款的效应是也傍了大款的族缘历史关系。

共工氏在古书上的名声不太好。共工又叫康回,又写做“庸回”,也就是穷奇(少昊氏的不才之后)〔1〕。《淮南子·本经训》记载:“舜之时,共工振滔洪水(舜帝的时代,是大洪水的时代。但是历史多是胜利者编写的,因为大禹要家天下,所以他造共工氏的谣,说以往‘平治水土’的共工是洪水的制造者。)”。《国语·周语下》记载:“昔共工弃此道也,虞于湛乐,淫失其身,欲壅防百川,堕高堙庳,以害天下(共工氏‘堵塞百川’其实是指他建筑了许多大土台子,作为原始的城池,容纳受水患的人民)。皇天弗福,庶民弗助,祸乱并兴,共工用灭。”《淮南子·兵略训》记载:“共工为水害,故颛顼诛之。”(共工制造了水患,所以(大禹借)颛顼(之后的名义)将他诛灭);其颛顼就是大禹所傍大款的名字——夏后氏(包括大禹)造谣共工氏的事情很多,这里为不减少阅读者的兴趣,只拣选这么一点,示意而已。

共工氏在夏后氏形成“夏朝”之前曾“平治水土”。“平治水土”就是治理水患,建筑原始的城池,形成一个一个的大土台子,以收纳受水患人民到大土台子上栖身。这本是帝舜氏委任共工氏干的,结果后来的史家将政变了的帝尧氏的帝舜氏当成了帝尧氏。

鲧和大禹都是黄帝氏、帝尧氏的一族人,

政变了帝尧氏的帝舜氏,是伏羲女娲族群集团的龙山文化时代的继承人,也是伏羲女娲族号“祝融氏”的使用者。

夏后氏给共工氏造起谣真是让人叹息不已——共工氏竟然成了天下洪水的制造者。

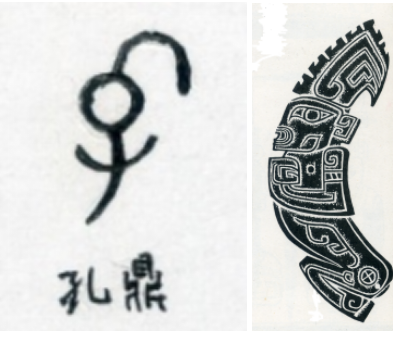

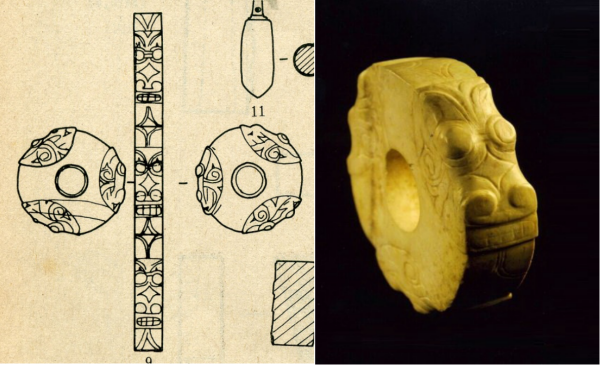

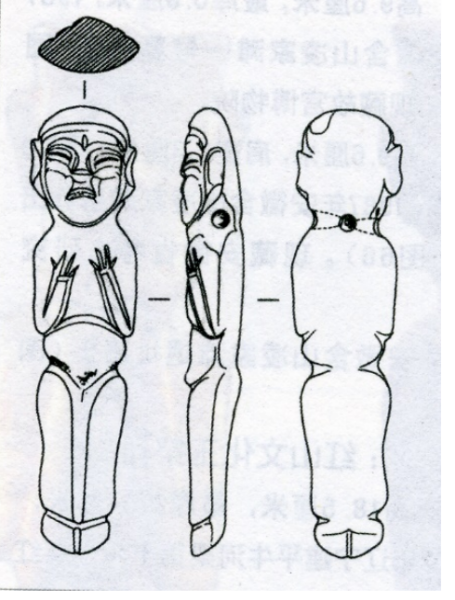

共工也叫孔壬——金文“孔”字象形小孩子(“子”)的头上有一条龙躯(“乚”),这和商代的伏羲女娲一首共身玉雕图像出于一个祖神认知完全一样(图1-1)。“孔壬”一名,可见共工氏就是伏羲女娲的子孙(图1-2)〔2〕。毫无疑问,共工氏出自“祝融氏”,古史上说共工氏是水神,我相信,一定因为共工氏是“大禹治水”的“水”患的内容,看官,这一点无论如何不能疏忽。

伏羲《易经》有《屯》卦,其“屯”字的造字,显示了早在帝舜氏时代就开始建造的防洪水的大土台子。过去甲骨文释“屯”曰:“字形象待放之花苞与叶形,或填实……金文与甲骨文形同。《说文》:‘屯,难也。象草木知出生之屯然而难……’”大概以往注家忽略了田野考古知识。它的真正意义已经在物象名字转述中丢失了。《庄子·至乐》:“生于陵屯。”成玄英疏:“屯,阜也。”

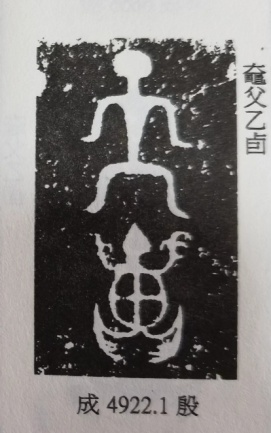

我认为:甲骨文的“屯”,象形是侧面的龟鳖产卵于近水土堆的样子(图2-1)。龟鳖产卵要离开水,多于夜晚上岸选择较高处的土地,挖洞产卵,一有干扰就停止产卵。“段簋盖”之金文的“屯”字,象形龟鳖尾部入于土阜产卵的样子,这个龟鳖的背甲上分明画着“⊕”状符号(图2-2),而这个“⊕”符号,是大汶口文化象征天地在鸟鬶两腿之间的符号(图2-3),它象征着伏羲女娲生了天地日月。“⊕”符号更见于商代图形文字“奄”字上(图2-4。“奄”字由“大”和“黾”组合而成)。传说女娲补天是杀了龟鳖以其四肢撑起天地的;《列子》上面有说龟鳖(鳌)驮起了大地。且不论卜辞上习见“四屯”“六屯”等等表示甲骨数量词之“屯”是不是原本特指一对龟甲骨的意思,只是一切龟鳖之类做窝产卵都会上岸掘洞——龟鳖的卵腔很像在尾部。若准此,甲骨文、金文的“屯”字应该象形龟鳖产卵之状。甲骨文、金文象形龟鳖的尾部——“/”画,应该指的就是龟鳖尾部进人土堆之样子。女娲氏来自黎氏,黎氏来自颛顼氏,颛顼氏的玄武图腾作龙蛇交配龟鳖,“段簋盖”上的“S”形笔画,恐怕就是龙蛇的形象——女娲继承了颛顼氏的龟鳖图腾,而作为兄妹兼夫妻的伏羲氏,其与女娲氏的不可分的族号(重黎氏)、图腾,这正是“段簋盖”上的“S”形笔画的基础。

其实本卦的“屯”读音近“墩”,指土堆。今天中国许多地区仍然叫大土堆曰“墩”。“屯”亦即人工建筑的土墩上,居住的是尚处于母权社会为社会形态的一族人。这族人婚姻形式尚处于“民但知其母不知其父”情况。所以《屯》卦的“屯”极有可能专指母权社会团体居住的“屯子”。这正是《易经》里面批判要以抢婚壮大族群之父权社会的社群。我之所以说甲骨文和金文的“屯”象形龟鳖产卵之形,就是因为古人乃至今天的许多人都愚蠢地认为“龟鳖无雄”,需要和蛇或鱼类交配才会产卵。龟鳖产卵极多,所以尚处于母权社会的人们奉之为生育图腾。处于母权社会时代还没有文字,虽然没有母权社会婚姻形态的记录,但是直到今天仍然不绝的“国骂”——“王八蛋”“鳖崽子”“龟儿子”“龟孙”等,还是从侧面记录下了母权社会龟鳖图腾崇拜的情结。《屯》卦的“屯”其实就是作为史前老祖母社会婚姻结构的文献。这点特别要重视。据此,我认为《说文》:“‘屯,难也。象草木知出生之屯然而难。”是误判。

伏羲女娲族群集团原先有专门“平治水土”族氏,名“共工氏”。共工氏“姜”姓,与烈山氏同姓,均属“重黎氏”,故而后世称炎帝“祝融”,殊不知“祝融”即“重黎”。都说大禹和“洪水”斗争了一辈子,其实他更可能是和共工氏斗争了一辈子,他的最终的胜利是灭亡了“共工氏国”,共工氏国就是今天的石峁遗址。共工氏国的故土上本来建有重黎氏的太阳神神庙。

说到这里,我们言归正传:

这里要说的是陕西神木石峁遗址,当是帝舜氏时代共工氏建筑却被夏后氏拆建的城池。更进一步说,石峁遗址建筑在“共工国山”上。

《山海经·大荒西经》记载:“有禹攻共工国山。”郭璞注云:“言攻其国杀其臣相抑于此山,启筮曰:共工,人面蛇身朱发也。”《山海经·海外北经》记载:“共工之臣曰相柳氏,九首,以食于九山。”“相柳氏,九首”,就是国外神话克隆“九头凶龙”的出处。共工“人面蛇身朱发也”之“人面蛇身”,正是伏羲女娲的形貌遗传;“朱发”借喻太阳的红色光芒——共工氏也是太阳神诸多家族一分子,也是太阳的换置遴选分子。

本文下面论及了公元前2357年至公元前2071年间的事情,是炎帝和黄帝后裔在司天授时、治理洪水之中竞争的事情——这里我再次重申:炎帝氏史称“祝融”,亦即“祝融氏”,上面已经说过。“祝融氏”即“重黎氏”,亦即太阳氏族的一部。

根据目前大家公认的商王族姓巳、周王族姓姬的来历,我们知道进入洪水时代的帝舜氏、羲氏和氏、祝融氏、共工氏来自巳姓,其祖先为伏羲氏(帝俊、帝喾、大昊等是其别称)、炎帝氏。帝尧氏、鲧、禹来自黄帝氏,而鲧、禹被后代有时称为夏后氏。司天理地原是伏羲伏羲女娲之重、黎氏的世职——本文的羲氏和氏,是指祝融氏司天授时的代表族人,共工氏则是祝融氏治理水土的代表族人。特别需要强调的是,无论共工、鲧、大禹,他们治理水土的方法都是在水患普及的地区,填土成为大大的堌堆。在《山海经》中,堌堆的名字曰“山”“台”“复”“渊”“池”等。

据百度百科《石峁遗址》介绍:

“2018年石峁古城最重要的发现是三十多件石雕,这些石雕集中出土于皇城台台顶的大台基南护墙墙体的倒塌石块内,有一些还镶嵌在南护墙墙面上。绝大多数为雕刻于石块一面的单面雕刻,以减地浮雕为主,雕刻内容可分为符号、人面、神面、动物、神兽等,有一些画面长度近3米,以中心正脸的神面为中心,两侧对称雕出动物和侧脸人面,体现出成熟的艺术构思和精湛的雕刻技艺。”

邱兰青先生在《炎黄两帝只是传说人物吗?揭秘四千年前的高地龙山双城衰亡史》一文里判断:

“在公元前2000年左右,石峁遭到了外敌入侵。这个侵略者在夺得石峁城之后,摧毁了先前伫立在皇城台上的神庙。用神庙的石材(包括石雕)建立了自己的宫殿——大台基及上面的建筑群。”这因为“由石构遗迹观察,它们并非最初的原生堆积。虽然石料整治规整,墙体垒砌得也比较整齐,但带有雕刻画面的石块,它们并没有按应当有的规律出现在墙面上,若干件石雕的排列具有很大的随意性,甚至还有画面倒置现象。由于石雕多表现的是神灵雕像,是应当慎重处置的艺术品,可是却并没有受到敬重,却被随意处置,这说明它们也许是前代的神灵,与石峁主体遗存无干。如此将石雕神面杂置甚至倒置,似乎还表达出一种仇视心态。由此可判断修建大台基的人并非石雕的作者,而且由于对石雕作者信仰的蔑视,可以判断二者不是一个族群。”

石峁古城之建筑曾有“前代神庙”,是正确的。

公元前2071年夏后氏建立夏朝,夏朝取代的是有虞氏帝舜,“前代神庙”当是帝舜氏的神庙——“重黎氏”“祝融氏”神庙。

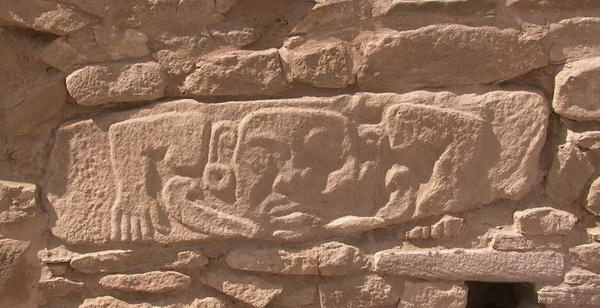

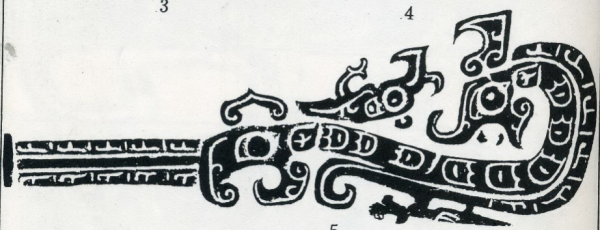

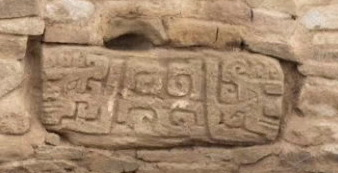

“前代神庙”的神灵石雕像,在后代建筑的石墙上画面倒置者(图3),正过来看,竟是人面一头双身龙雕像(图4)。

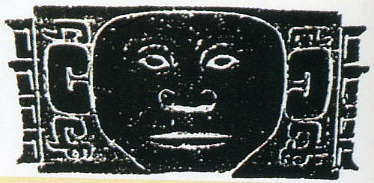

人面一头双身龙或一头双身龙,后来是商王族的族徽。今天,在商代青铜器纹样上的人面一头双身龙,能够见到较典型的形象,是出土于四川广汉三星堆遗址的青铜浮雕面具(图5)——它们皆头上生犄角,头两侧各生一条龙蛇之躯。所不同的是,三星堆铜面具的龙蛇之躯向上盘曲,石峁石雕像的龙蛇之躯向下盘曲。而且石峁许多石雕人面一头双身龙的龙蛇之躯,皆向下盘曲。

商代王族是伏羲女娲的正宗后代。所以商代彝器上的王族族徽多为一头双身龙,其头为虎头,这可能是继承了颛顼氏的龙虎崇拜,濮阳西水坡出土的蚌壳堆塑龙虎,也可能是后世龙虎联类并举的源头。当然,帝辛氏的另一支子孙——实沉的后人、居住在白虎星宿的白虎星神的虎头也参与了商代龙图像的异质同构,也是商代虎形龙的一个来源。例如三星堆的商代先民就居住在白虎星神的“参”星星土的地方。大昊伏羲氏承袭了帝颛顼氏,虽然开始了“大皞(昊)氏以龙纪,故为龙师而龙名”的时代,但是虎和龙似乎也结下了联类并举的不解之缘,所以商王族的龙图像,有虎头蛇躯龙,也有虎形龙。

商王族出自帝喾、帝俊、大昊伏羲氏,四川三星堆文化的主人是大昊之后,也是大昊、女娲所生的龙的传人、太阳子孙,当然也是太阳神祝融的子孙——祝融氏是大昊所生的太阳一族,三星堆出土的那个人面一头双身龙青铜面具(图5),即是太阳甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十兄弟之一。

石峁遗址出土的石雕人面一头双身龙是谁?它一定是商王族的祖神。商王族巳姓(见胡小石《读契札记·殷姓考》载《江海学刊》1958年2期),祝融氏出自巳姓,“巳”字甲骨文象形人头蛇(龙)身之人——伏羲女娲。

在炎黄之争之后,黄帝的后人帝尧氏主持天下。公元前2357年前后,伏羲女娲的后人帝舜氏取代了帝尧氏。

当时民智蒙昧,至诚敬天,掌握天象者即有人间无上权威。据《尚书·虞书·尧典》的记载,帝尧被取代就是以重、黎(祝融氏)后人羲氏和氏司管天象为前提的,这羲氏和氏不仅是祝融氏之后,同取代帝尧的帝舜自然都是商王族的祖先,所以石峁石雕人面一头双身龙当就是祝融的神像。石峁出土的另一个石雕人面一头双身龙(图6),它一双小小的犄角简化成反向内勾之纹,一对龙蛇之躯向下盘曲,而且人面下面可能是爪的表示。它应该也是祝融之类神灵的象形。

遗址出土的石雕人面一头双身龙,有一人面作光头状的(图7),其光头当是强调“断发”即弄光了头发——“东方曰夷,断发文身”,这正是自认为居于中国中心之人记东方族群的服饰特征。《孟子·离娄》:“舜,东夷之人也。”作为“前代神庙”的主人帝舜氏,既是东方之人,其神灵也会“断发”。商代的青铜《禾大方鼎》上的人面一头双身龙(图8),其人面与此石雕像如出一辙,所不同的是,石峁石雕像的龙蛇之躯在人面的下巴两旁,方鼎上的龙蛇之躯像两只小辫,在人面头顶的左右两端;石雕像强调人面左右的双臂和手,方鼎上人面左右是玄鸟本鸟猫头鹰带有覆爪毛的爪子;方鼎上人面有大大的耳朵,石雕像人面的耳朵大而戴着耳环——红山文化出土的先民遗骸耳朵上珥以蛇躯玉猪龙,正被“前代神庙”的主人帝舜氏所继承。准此,石雕人面一头双身龙当是帝舜氏的祖神。

一头双身神和两头一身神,文献中前者名肥遗,后者叫延维,实则两者同声不同写。安徽凌家滩文化、内蒙古红山文化和商文化有一定的前后承接关系,三种文化的两头一身神物图像,都是在拟祖神伏羲女娲(图9-1凌家滩文化,图9-2红山文化,图9-3商文代),遗址出土的一头双身石雕神像(图10),是这三种文化中的一环,说明“前代神庙”的主人,是伏羲女娲的后人,应当是帝舜氏的同族。

如果夏朝建立在公元前2071年,那么入侵石峁者摧毁了先前伫立皇城台上的神庙,并用神庙的石材、石雕,建立了自己宫殿、城郭的时间在什么时候?

这需要先求出和帝舜氏对立的人。

炎黄之争似乎在其后裔当中仍然有些反映。帝舜氏、商族是炎帝之后,帝尧氏、夏后氏、周人是黄帝之后,可能因为种族竞争的关系,他们彼此取代。如果帝尧氏和帝舜氏的对立显现在司天授时上,那么夏后氏与帝舜氏的对立,则显现在治水问题上。

当族群面临着灭顶之灾的恐惧之时,谁能表示,甚至声称抵御、消除这种灾害,就会获得众望所归,成为当然的领袖。当现实已有领袖的情况下,这种新生的领袖如果没有天时地利人和的根基,可能成为已有领袖的敌对。大禹的前辈鲧,就是因为“不待帝命”而领导人民治水,遭到了帝舜集团的祝融氏杀害。甚至,此后的大禹治水,有可能是一场政变帝舜氏的代名词。

下面引《山海经·海内经》记载的文字并加简单的注解,以助解读石峁遗址的存在:

“洪水滔天,鲧窃帝之息壤,以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土,以定九州。”

“鲧”,《山海经·海内经》说,其为黄帝子孙骆明一支,又称白马(“黄帝生骆明,骆明生白马,白马是为鲧”)。我认为,鲧是黄帝后裔某一集团的名字。

“帝”,应指帝喾、帝俊、伏羲氏成为神灵的人。在洪水滔天时代,治水成为神灵认可才可行使的工作。因为鲧是黄帝的后人,在帝舜氏为领导集团的时间,他治水并不合法,故而他的行为曰“窃”。

“息”,安定,《广雅·释诂一》:“息,安也。”“帝之息壤”,帝喾、帝俊一族已有的使土壤以求安定的方法,如共工氏就曾是“堵塞百川”(见《国语·周语上》)。让土壤安定,从而让人民到“息壤”上得到安定的人。这“息壤”就是堆土成为一方方的高土台子,今天它们的遗迹仍然见于北方的农村,人们多称其为“堌堆”“台”“山”等等。其实今天南方的良渚文化遗址,也多留存在这种大土堆上——大土堆上面能够躲避洪水,水退了人们可以下去劳作;建筑它就近取土而留在四周沟壑,其积水又好阻碍野兽和入侵者。《易经·復》卦称它曰“復”,引文中的“鲧复生禹”的“复”即指此。其实“堌堆”“台”“山”等等也是一种城池。《山海经·大荒北经》的“禹湮之……群帝因是以为台”,《山海经·大荒西经》“禹攻共工国山”其“台”其“山”就是“堌堆”就是“复”。《吕氏春秋·郡守》记载“夏鲧作城”,便指这种堌堆、土山。所谓的“国”,就在如此的土山之上。

“堙”,土山。《左传·襄公六年》载:“晏弱城东阳而遂围莱。甲寅,堙之环城,傅于堞——又,土山也。”鲧筑堌堆、大土台子、土山于洪水肆虐之地。建造了堌堆,苦于洪水肆虐的人民就会汇聚于上,而鲧自然而然成为了他们的领袖。这行为对当时处于领袖地位的帝舜当然是忤逆。于是伏羲女娲的直系子孙祝融氏代表同族领袖帝舜发难于鲧了。

“祝融杀鲧”,祝融,巳姓,与后来的商王族同姓。商王族出于帝舜氏,帝舜乃帝尧和夏朝之间伏羲氏的另一族号。《山海经·大荒北经》有作为黄帝之后的“鲧攻程州之山”的记载。这“程州之山”就是程国的堌堆、大土台子、土山、城池,此时的祝融氏之精英羲氏和氏正在帝舜领袖集团核心里掌管司天授时的重要工作。“鲧攻程州之山”,就是鲧动兵用武侵害“重黎氏”;“重黎氏”就是祝融氏。这还得了!罪重当诛。

也许会问我:此说的根据何在?答曰:

《国语·楚语下》:“其后,三苗复九黎之德,尧复育重、黎之后,不忘旧者,使复典之。以至于夏、商,故重、黎氏世叙天地,而别其分主者也。其在周,程伯休父其后也,当宣王时,失其官守,而为司马氏。宠神其祖,以取威于民,曰:‘重实上天,黎实下地。遭世之乱,而莫之能御也。不然,夫天地成而不变,何比之有?’”——大体的意思是,当舜取代帝尧作为天下之核心时代,“重黎氏”之后,重新开始继承祖先伏羲女娲司天授时的世职,这世职经夏历商,承袭不变。到了周代,程伯休父是“重黎氏”的后人,当周宣王时代,其失去世职官守,而沦为司马氏。程伯休父趁周朝王权衰落,大肆鼓吹自己祖先神圣,以取威于民,企图领袖天下,说:我祖上“重氏”实际是司理上天事务的,“黎氏”则是管理地下事务的,遭世事变乱,他们后人应当管理的天地事务者而不能管,要不然,“夫天地成而不变,何比之有?”

如果我的意译可准,这位“程伯休父”应该是“程州之山”、程国之堌堆、大土台子、土山、城池之主人的后人,即重黎氏即伏羲女娲的直系后代,而杀死鲧的祝融氏,更是“程伯休父”的直系祖先,也就是“程州之山”的主人。如此石峁遗址出土的石雕人面一头双身龙,应当就是是石峁古城“前代神庙”的主人。我认为“前代神庙”当建筑在共工国山。

而“程州之山”亦即重黎氏等某处“国山”,是早在“夏鲧作城”时期成了鲧的国山——国家;这个国家的主人是鲧。鲧攻克了“程州之山”,在上面或近处成立的“鲧复”,亦即鲧的国家。大禹就出生在鲧的国家——“鲧复”当中。

“鲧复生禹”,禹是鲧建筑的“复”、土山、堌堆中的原生居民;鲧的国山大概是“程州之山”再建。“复”不是腹,旧解大禹是鲧的遗腹子或腹生亲子似乎都有些牵强。

甲骨文“复”字象形人足出入两旁有台级的方形台子。《易经·復》卦之“復”是作为有贸易市场设置的复、堌堆、土山,复字的旁边加了表示通衢的“彳”,其释辞为“出入无疾,朋(指钱)来无咎,反(返)復之道,七日(指集市交易的日子)来復”,由此可见“复”即有众人聚居的社区。鲧的族人,自然居住在他的“复”(腹)中。

“帝乃命禹卒布土,以定九州”,“卒”,大禹终于可以布土。对照“定九州”,“布”在此意为设置、规划动土建筑的意思。九州人民因此设置、规划动土而能够定居。世传大禹治水的方法是疏导水流,其实在水患猖狂的地方建设堌堆,是既省工又能有效保全灾民安全的最妥善方法,与此相比,征集众多人员冒着洪水之险恶疏导洪水,反而得不偿失。所以《庄子·天下篇》说“昔禹之湮洪水,决江河而通四夷九州也”——此“湮”同“垔”“堙”填塞的意思,指大禹也是在洪水地区建设堌堆、土山,但与不合法建堌堆的鲧相比,他是合法。下文的“决”,与《庄子·天下篇》“以法为分,以名为表,以参为验,以稽为决,其数一二三四是也”的“决”字相同,确定之意,所以“决江河”就是建设了让人民安居的一个个堌堆,滚滚的洪水在堌堆之下“通四夷九州”而无碍了。

大禹这般治水的丰功伟绩,足以让他取代帝舜氏而领袖天下。我认为他取代帝舜的决定之役,乃是“有禹攻共工国山”。本来治理水土属共工氏代代相袭的世职,共工更是帝舜氏在洪水时代的核心支撑,鲧“不待帝命”面上是僭越了共工“以堙洪水”的职权,内里却是抗衡帝舜。祝融氏为此杀了鲧,禹则攻打这祝融氏所生活的“共工国山”,颇有些像“冤冤相报何时了”的发轫。

《山海经·大荒北经》对禹逐共工、攻破共工国山有较详细的记载:

“共工臣名曰相繇,九首蛇身,自环,食于九土。其所歍所尼,即为源泽,不辛乃苦,百兽莫能处。禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷;其地多水,不可居也。禹湮之,三仞三沮,乃以为池,群帝因是以为台。在昆仑之北。”

——注意上引文之“禹湮洪水,杀相繇”,是说大禹在“帝乃命禹卒布土”以建设堌堆、土山之后攻打“共工国山”,换句话说,就是禹取代了治理水土之世职的共工氏,更进一步说帝舜在洪水时代的核心支撑者共工氏被取代了,这个时候帝舜天下核心的位置,就看禹的态度了。

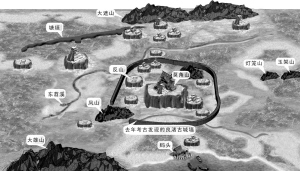

——上引文“禹湮之,三仞三沮,乃以为池”,我认为这是大禹摧毁了共工国山“先前伫立在皇城台上的神庙,并用神庙的石材、石雕,建立了自己的宫殿、城郭”有关。“禹湮之”,“湮”同堙,指建设堌堆、土山之类。禹在共工国山的基础上重建“池”即城池。“三仞三沮”似乎是指多次建到仞高之时又遭毁坏;表面上看是地层基础不好,建筑不断的塌陷,实际有可能被侵者和入侵者战争彼此不断。但最终建成了城池,于是“群帝(可能是指后来夏朝的帝王)因是以为台”——此“台”就是石墙面的堌堆、石墙面的大土台子、石墙面的土山、石墙面的城池(图11);此“台”即等于“国”。

邱兰青先生在本文开始的引文里曾说:“发掘表明石峁东门址分为上下层,经历过重建。而外瓮城石也经过多次修缮,北端石墙内侧还发现了晚期的活动面叠压于散乱的石块之上,因此推测外瓮城在石墙废弃之后进行过重建。考古研究表明石峁东门址的重建正是在公元前2000年,也就是入侵之后。可推断入侵者继续使用并重新修建了破损的城墙和城门。”——也许“三仞三沮”,不指多次建到仞高之时多次毁坏,是不断的战争让大禹建城的工作并不顺利吧。

《左传·昭公十七年》云:“共工氏以水纪,故为水师而水名。”共工氏有治理水土的世职。但堌堆、大土台子、土山等,至少已经出现在距今4500年-5300年时段的良渚文化地区(图12)。这个时段的下限距帝舜取代帝尧的公元前2357年还有近一个半世纪。

难道传说中的共工氏、鲧、禹以“堙”“湮”“垔”技术方案建造的堌堆、大土台子、土山,来自良渚文化先民的创造?

《山海经·海内经》:“祝融降处于江水,生共工。”这是一段很有内涵的文字。“降”《水经注·河水》:“(水)不遵其道曰降,亦曰溃。”显然此字通“洚”。“处”治理的意思。“降处”治理泛滥的大水。祝融氏为了治理洪水泛滥,而任用自己同族的共工氏;或者“生共工”有认同共工为自己同族的意思。难道司天理地之世职的祝融氏,在面临大洪水的时候,任用了良渚文化懂得建筑堌堆、大土台子、土山,来治理洪水的精英?对此拙文《良渚文化是“三身国”吗》〔3〕曾有过研究,结论是:良渚文化就是帝俊氏族群集团一个发展地点之物质文明的反映。

我这种设想的支持仍然来自古图像的对照。对照的基点是一个菱形符号“◇”。

在良渚文化玉石祭器上,我们能见到这个菱形符号“◇”(图13)。

在距今5000年-6000年红山文化玉石祭物上,我们能见到这个菱形符号“◇”(图14)。

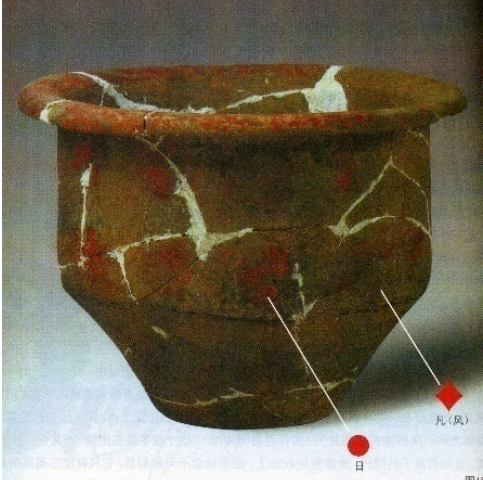

在距今4500年-6400年的大汶口文化彩陶祭器上,我们能见到这个菱形符号“◇”(图15)。

这个菱形符号“◇”,在自认为帝俊、帝舜后裔之商王族图腾崇拜的神物上,几乎可以说比比皆是(图16)。

在石峁遗址的石墙中,考古学者发现了这个菱形符号“◇”,它被倒斜垒砌在石墙当中(图17)——按商王族祖先帝舜本是石峁遗址最初主人的设想,将倒斜的它复原,它便是不折不扣的这个菱形符号“◇”(图18-1)。图18-2是有“◇”符号的三足陶罐,它可以证明图18-1的存在绝不是偶然。

如果我们承认大汶口文化就是大昊伏羲氏文化,伏羲氏乃那时中华族群的领导族群,那么这个菱形符号“◇”在大汶口文化以外地区的使用,对其地区族群而言,不仅是族群认同的标志,也有认祖归宗的意味。

石峁遗址的石墙中,这个符号被倒斜垒砌,反映了重建石峁城者对原建主人崇拜、信仰的卑视,也说明了石峁城的这些石雕的原主人是帝舜同命运的族亲。

如果上面的推测可准,那么鲧攻打的程州之山,以及禹攻打的共工国之山,是不是一地而异名呢?抑或两个比较临近地区的名字呢?

我的这一浅见源自石峁这类石雕的艺术风格(图19),与四川广汉三星堆遗址出土的太阳神祝融青铜面具太相似了(图20)——

神话传说十个太阳一天一个,轮流巡天。三星堆这种面具一起出土共九个,象征着九个待岗巡天的太阳。而不在九个之列的那个太阳值日巡天去了。三星堆遗址的原主人是大昊伏羲氏之后,大昊生的十个太阳乃他们的祖先神。他们认为祝融乘二龙巡天,所以图20三星堆祝融身下有两条简形的蛇躯勾喙鸟爪龙;而图19石峁雕像之祝融则羽冠珥环,居人面蛇躯龙的一左一右当中,正在值日巡天(将有拙文专门介绍,此略)。

是不是共工氏被禹驱逐之后,他们辗转去了今四川广汉三星堆遗址所在地了呢?如果此说可准,鲧攻打的程州之山,可能是祝融氏聚居的家山、家国,它在鲧攻破之后成了“鲧”之“复”——“复”本是城池、国家,结果被后人误读成“腹”。大禹明明产生自鲧之国中,结果被误传成“鲧腹生禹”。禹攻破的“共工国山”,应是离祝融氏之“程州之山”居地很近的地方,虽然我们现在一时还找不到具体的地方,相信将来随着考古工作者的努力大概是会找得到的。

也或者“程州之山”在祝融氏杀了鲧以后改建成了“共工国山”——禹时代的“共工国山”就是今天石峁遗址的名字。祝融氏、共工氏毕竟是一族人。这有待识家指正。

注:

〔1〕《左传·文公十八年》:“少昊氏有不才子,毁信废忠,崇饰恶言,靖譛庸回,服谗搜㥾以诬盛德,天下之民谓之穷奇。”杜注为“穷奇”即“共工”

〔2〕《山海经·海内经》:“炎帝之妻,赤水之子听袄生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工。共工生术器,术器首方颠,是复土穰,以处江水。共工生后土。”

〔3〕参见良渚文化是“三身国”吗(中国图像学苗圃)

图1-1·金文“孔鼎”的“孔”字,它象形人(子)龙(乚)共一首。图1-2·妇好墓出土的商代伏羲女娲龙(乚)和女娲(子)共一首的玉雕

图2-1·左,甲骨文“屯”,一期《京》二七九一。图2-2·右,段簋盖金文“屯”。段簋盖上的“S”笔画借说龟鳖属于“龙类”

图2-3·大汶口文化象征伏羲女娲的鸟鬶。此鸟鬶上面有象征伏羲女娲生了天地日月的“⊕”符号(莒州博物馆藏)

图2-4·王心怡《商周图形文字编》上“奄”里的龟鳖身上的“⊕”符号。这个符号说明龟鳖曾是生了天地日月的女娲氏母权社会时的图腾

图3·石峁石墙上画面倒置的祝融像。“祝融”是“重黎”的另一种读音

图4·图1正过来竟是人面一头双身龙雕像。一头双身龙应该是伏羲女娲开始的合体像。后来伏羲女娲的子孙成了太阳家族,一头双身龙也就成了十个太阳巡天的形象

图5·三星堆太阳神祝融之青铜面具。这是太阳之十日轮流巡天的一个太阳

图6·石峁石墙上一种祝融像(太阳之十日轮流巡天的一个太阳)

图7·石峁石墙上断发的人面一头双身龙。两只龙尾在头之下巴的左右

图8·商代的青铜《禾大方鼎》上的人面一头双身龙

图9-1·安徽含山凌家滩文化两头一身龙

图9-2·内蒙古红山文化两头一身龙

图9-3·商代青铜器上的两头一身龙

图10·石峁石墙上的两头一身龙

图11·公元前2000年前石峁古城的复原图(摘自“央广网”)

图12·良渚文化莫角山遗址土山复原图

图13·良渚文化玉石祭器神物头上的“◇”形符号

图14·红山文化玉雕神人头上的“◇”形符号

图15·大汶口文化祭器上的“◇”形符号

图16·商代青铜彝器上龙纹额间的“◇”形符号

图17·石峁石墙上倒斜垒砌的“◇”形符号

图18-1·石峁石墙上的“◇”形符号。图18-2·石峁遗址出土的三足陶器上面的“◇”形符号

图19·石峁石墙上的祝融乘两龙值日巡天石雕(祝融居中央,左右各为一条载日头巡天的龙)

图20·四川广汉三星堆遗址出土的祝融乘两龙青铜面具(右为左的线图)

王晓强更多作品

世说文丛总索引

评论