2023年初冬时节,与儿子一起访问南京,甫到目的地,同窗好友、社会学家玉林教授偕夫人和振涛兄在秦淮河畔一间饭堂为我父子接风。席间,玉林承诺在课余抽出时间陪我看一段城墙。我去过好几次南京,每次他都会陪我看一段城墙,这次再一次提出陪我看城墙,我除了感激,还想到他必另有一番心思,作为社会学家的他何以一再让我看城墙?不免生出一种想法,我是辜负南京的城墙了,或者是我至今没有认识到城墙之于南京之于大明意味着什么。“汉冢唐塔猪打圈”这句历史俗语,形象概括了三个王朝的特别之处,猪,朱也,打圈,垒墙之谓也。从朱元璋筑城墙,到朱棣筑“国墙”,墙究竟是一种保护?抑或一种禁锢?

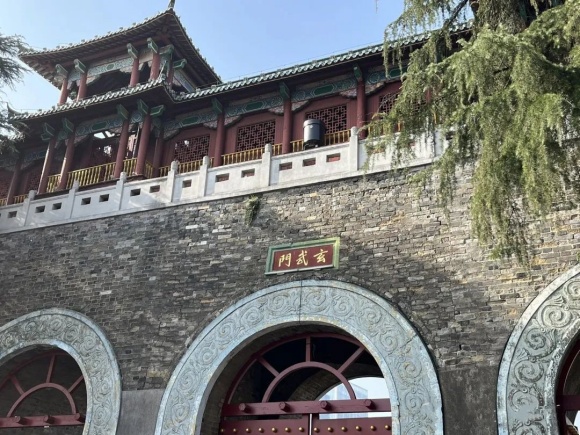

2023年11月29日,上午看南京博物馆,午饭后去游览孝陵,下午四时许,玉林夫妇开车接上我们,沿着城墙开往他熟悉的一段城墙——龙脖子,赶在关门前,我们通过一处藏兵洞,登上了墙头,当时夕阳西下,我和玉林背着夕阳拍照留念。龙脖子,在南京太平门东。因钟山(紫金山)称为蟠龙,遂将朝阳门(中山门)至太平门的明城墙叫做龙脖子。清咸丰三年(1853),清军将领向荣率部驻扎城东孝陵卫,建江南大营。太平军构筑天堡城、地堡城对垒,并调兵遣将应战,一度击垮江南大营。地堡城就在龙脖子处。同治三年(1864),湘军将领朱洪章领士卒挖地道于地堡城,以炸药轰开城墙,并趁势冲进城内,太平军至此溃败……对胜败双方来说,真可谓“成也龙脖子,败也龙脖子”。

朱元璋起兵之初,儒士朱升就向他建议:“高筑墙、广积粮、缓称王。”这九个字可谓朱元璋夺得大位的九字真言,在登上九五至尊的征途上,朱元璋始终不折不扣坚持这九字方针,而这九字真言中的第一位就是“高筑墙”。当我站在巍然耸立的城墙下,举目仰望,仿佛看到一道貌似闪烁着历史智慧的光掠过城墙,我知道那是朱元璋穿越历史倾注在城墙上的目光,他既小心翼翼同时还充满着自负。我与之对望,内心感到敬畏却又无比疑惑,这难道就是所谓的固若金汤吗?29日看过“龙脖子”处一段城墙,在“朋友圈”我写了这样的话:目睹六百年沧桑之遐想——每一块砖的质量,可以保证一圈城墙的坚固,一圈城墙的坚固,可能保障一座城池的安全,可是它能保住一个帝国的寿命吗?何况,有些长久,带给百姓的未必就是幸福,凤阳民谣不就唱道,自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒……

明朝初年,作为首都的南京有宫城、皇城、内城和外郭四重城墙,现在所谓南京明城墙,一般特指其中的内城城墙。它东傍钟山,西踞石头,南凭秦淮,北控后湖,周长35.267公里,现存基本完好的有25公里,仅为原来的三分之二,却是中国少有的保存良好的古代城墙,也是世界上现存最长的古代城墙,是南京现存最大的古代建筑。

即便站在科技发达的今天来看南京城墙,也会为其“人穷其谋、地尽其险、天造地设”的构想而生发敬佩之情。民间传说南京城墙是“宝葫芦”形,有专家研究认为是“非方、非圆的不规则的多角不等边的粽子形”“呈宫扇形”。最新研究成果表明:南京城墙可能是依照天上南斗星与北斗星的星宿聚合而建。在被人格化的南斗斗勺内,设市为民居,既符合当时的经济条件和民心向背,又保护了元末明初南京城最繁华的区域,更重要的是道家隐喻在南京城墙建筑语言中的设计思想,满足了朱元璋秉承的封建帝王皇权“至高无上”“永为人主”的愿望,体现了“天人合一”“皇权天授”等思想。

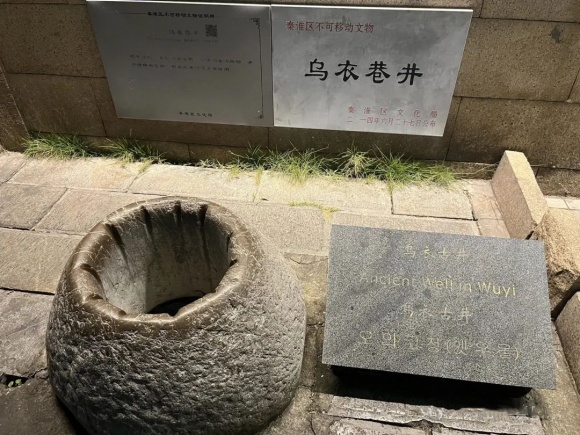

南京城历史悠久,早在公元前472年,越王勾践灭吴之后,命范蠡于现在南京中华门的长干里一带监理建城,定名“越城”。到公元前333年,楚威王灭越,又在南京清凉山(又叫石头山)筑城,称为“金陵邑”,这也是南京又称“金陵”“石头城”的来历。公元211年,孙权在金陵邑故址构筑“石头城”,依山为城,因江为池,地势十分险要。当然,南京十朝建都史中最辉煌的一页,当数元末至正二十六年,明太祖朱元璋攻占南京后开始建造的明城墙。

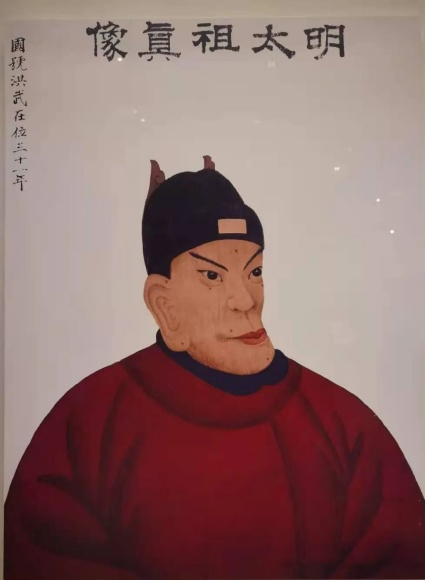

南京明城墙是明太祖朱元璋(1328-1398)定都南京的产物和象征,元至正十六年(1356),朱元璋率部一举攻陷集庆,改集庆路为应天府,以应天府为中心,又攻占应天周边地区以巩固防务。占据南京,朱元璋与元军、张士诚、徐寿辉等部形成犬牙交错之势,拥有了逐鹿中原的本钱。他在攻下南京的十年后,使之成为稳定的、坚实的根据地,元至正二十六年(1366),开始营建城墙,历时21年之久,建成于明洪武十五年(1386)。

要知道,城墙修建之时正值烽烟四起的战乱年代,朱元璋的周围,北边元王朝尚在苟延,东有张士诚、西有陈友谅,都有实力和他一争高下,修筑城墙无疑是一种很有效的防御措施。而城墙最本质的原生价值之一就在于其军事防御功能。城墙最初由土垒、土石混筑、砖石砌筑其表皮,而南京明城墙则大规模采用砖石构造,这与兵器(主要是攻城器械和火兵器)的发展有着密切的联系。正如恩格斯所说:“筑城艺术的彻底改革,是火炮改进的最初结果之一”。南京明城墙,以其占地区域广、坚固、雄伟而著称于世。建造南京明城墙的构想者们在无数次攻城掠地实战中,积累了丰富的经验,并在中国数千年城垣建造发展史的深厚基础上,使得南京城墙成为中国冷兵器发展到巅峰状态下,开始向火兵器转型时期的必然产物,达到了我国城垣建筑较完美的程度。后人对此不由得产生“高、坚甲于海内”之感慨,16世纪中叶,意大利人、传教士利玛窦先后3次抵达南京,他眼里的“这座城市超过世上所有其他的城市”。

南京城墙规模和气势,更是明太祖朱元璋奴役百万民众的有力见证。研究者杨国庆在《明太祖实录》中找到一条修城墙的用工记载:洪武六年二月(1373年3月),“延安侯唐胜宗奏筑潞州城,周五千七百七十四丈许,计一夫筑城二寸,合计用二十八万八千七百人,许之。”这个用工量是得到朝廷认可的数字。从中可知,明代“一夫”的标准工作量是“筑城二寸”。有人计算过,南京城墙的四圈城墙其总长度为34425.139丈。以同时期建造潞州城的用工量计算法,折合成建造南京城墙所需用工量,应该达到350万以上。杨国庆强调,用工量和人数是两个不同的概念。比如一个人参与城墙建造一个月,以“工”计算为30个“工”,但在计算参与城墙建造的人时只计算为一人,因此,如果将其他因素(府城与都城的区别;墙体高度、厚度以及砖石采造的用工量等等)一并考虑,南京城墙实际用工量比同期建造潞州城计划工量,增加一倍是完全可能的。以潞州城墙作为参照,估计南京城墙的用工量当达到700万以上,直接或间接参与建造南京城墙的人数,应该在百万余众之上。经仔细比照史料,杨国庆发现,元末明初参与建造南京城墙的用工大致包括了这几种身份:军士、工匠户、均工夫(人夫)、牢犯等。其中当兵的在筑城中所占比例最高。城墙有一块砖文写道:“似从工作到现在,日日挑柴吃苦辛。一日秤来要五百,两朝定为共千斤。山高路远难行步,水深堤滑阻工程。传语诸公除减少,莫教思苦众军人。”这是当时军士参与南京建城墙劳作的真实写照。军士均属青壮年,纪律性强,劳动效率高,他们成为筑墙的主力可以理解。另外,牢犯是很重要的一支施工队伍,更好理解,古往今来,古今中外,凡是浩大的工程都有牢犯的身影。如今,对于遗留在大地上的历史遗存,往往美其名曰“劳动人民智慧的结晶”,对此总觉得有点不对劲,但自己实在想不到更合适的词汇来描述它们。

如此浩大的工程,钱从何来?其中一个传说或许可见端倪,那就是明代孔迩的《云焦馆纪谈》所记:“我太祖既克金陵,欲为建都之地,广其外城,时兵火凋残之际,库府虚乏,难以成事,(沈)万山恃其富,实愿与圣祖对半而筑,同时举工先完三日。太祖酌酒慰之曰:古有白衣天子号曰素封卿之谓矣。”当时江南首富沈万山出资的概率是很大的,至于是否自愿,那就另当别论了,后来沈万山还是被朱元璋借故杀了,理由是“上怪其富过于己,独税其田九斗十三升,及欲害之而无由。适万山筑苏州街,以茅山石为心,上谓其有谋心将为逆,遂收杀之,血流出尽白,以兵围其家,尽抄山之家财入官。”《金瓶梅》里借潘金莲的嘴说了这样一句话:“南京沈万三(山),北京枯树弯(枯树弯:地名。相传明代北京城就是以枯树弯所挖出的金钱建造而成的);人的名儿,树的影儿。”可见沈万山在明代是财富的代名词,可资本终究敌不过权力,古今一理。

南京地处雨水丰沛的江南,丘岗连绵,河湾如织,湖泊池塘星罗棋布。城墙择址的地段或山石嶙峋,或低洼松软,或平坦如砥。为防止高大的城墙下陷、开裂、倾倒,建造者根据工程的要求,采取了不同的处理方式:有的顺山势而建,城垣与山体岩石连接成整体;有的深挖基础至原生土,上铺巨石为基;挖不到原生土的低洼地段,还打下10余米长的木桩,上面铺设圆木井字形木排,借以达到转嫁城墙压力的作用。在砌筑中,对不同地段采取了不同质地墙体的处理方法和特殊的粘合材料:有的地段用石灰岩和花岗岩的条石,作为城基、勒脚和部分城墙内外壁的主要材料;有的地段全部用城砖垒砌;还有的地段以条石、城砖砌筑墙面,中间填以片石、城砖、黄土混合夯筑等。黏合墙体的材料十分坚固,以致留下了用糯米汁加石灰等灰浆建造的说法。用于城墙最大的条石,每块重达千余斤,城砖每块一般重20余斤,层层叠叠垒砌成高达12至24米、底宽8至27米、顶宽3至18米的墙体,其重量可想而知。如此沉重的负荷,城墙能够屹立迄今,与牢固的基础密不可分。

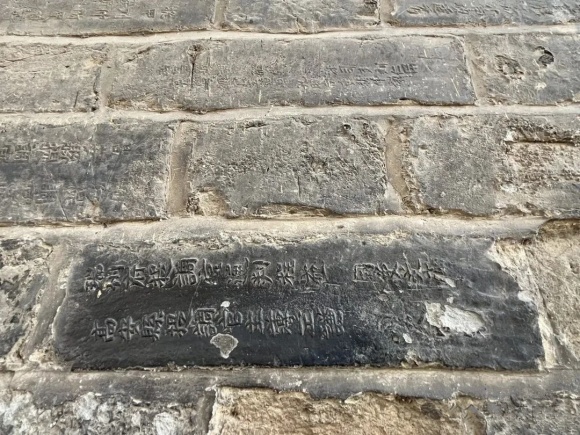

据初步估算,南京明城墙共耗费了数亿块城砖,如此巨量的城砖,究竟依靠哪些区域烧制单位提供?近几十年来,经文物工作者或有心人对城砖铭文孜孜不倦的考证,有了一份目前尚未完全精确统计的资料,所用城砖分别来自长江中下游的广袤地区,其中包括今江苏、江西、安徽、湖南、湖北五省的府、州、县,以及军队卫、所和工部营缮司等近200个单位承担组织人力制坯、烧造。由于城砖来自各地,故其城砖材质的土性也呈多样性(有粘土、沙土、高岭土等等)。城砖一般长40~45厘米,宽20厘米,厚10~12厘米。为确保建造京师城墙的城砖烧造质量,朝廷要求各地府、州、县地方官员,军队卫、所的士卒,以及县以下里、甲的基层组织负责人(总甲、甲首、小甲),直至造砖人夫、烧砖窑匠均需在砖上留下姓名,少则一字(或一个符号、记号),多则70余字,以便验收时对不合格的城砖追究制砖人的责任,甚至杀头,这种严酷的“责任制”,保证了南京明城墙建造过程中的高质量。

墙砖铭文是南京明城墙历史文化遗产价值的重要组成部分,南京城砖铭文的书写者,大体可分“书斋式”与“民间式”两类。前者属官府内的官吏文人、乡间的秀才,其字体流畅工整,点、撇、勾、捺极具文人气息;后者属粗通文墨,甚至没用笔写过字的工匠,当砖坯出模后,只是拣了身边的一根小树枝,在砖的一侧小心翼翼留下所在县、甲以及自己的名字,一笔一划不扭不颤,稚拙的字体上透出几许村野之气,那是来自民间的书法艺术。城砖铭文的字体,篆、隶、魏、楷、行各体皆备,蕴含着淡淡的金石味。所有的铭文折射出的谨慎与虔诚,强烈而鲜明。从铭文技法上,又可分为模印、章印、刻画三种形式。其中,铭文的双线模印由于字体的笔画较细,故对制砖泥土的质量有较高的要求。为后人留下了极其丰富的文化信息和十分珍贵的历史资料,有些甚至还填补了史料的不足。为进一步研究南京城砖产地的分布、中国汉字在明初的简化字与异体字、中国民间的书法、篆刻艺术以及中国姓氏文化在明初的演变以及明初实行的责任制等,提供了翔实的第一手资料和实物佐证。

如果说,在夺取政权的道路上,“高筑墙”是一个不错的战略,得到政权后,还囿于此,则未免小气了一点。朱元璋的“打圈”习性还遗传给了他的儿孙,从明洪武至明神宗万历年间,明王朝对北部边境上的长城进行了20次大规模的修建,筑成了一条西起甘肃嘉峪关,东至辽东虎山,全长8851.8公里的长城。作家鲍昌在他那篇大气磅礴的散文《长城》里写道:

……于是,在人们的一种执拗的幻想里,你被建造出来。那是自我保护、自我心理平衡的幻想。墙高六七米,墙厚四五米,随山就坡,险峻万状,自渤海之滨,敻绝荒漠,蜿蜒竟达六千七百公里。戍楼高耸,斥候连绵。

你用一座座雄关,卡住咽喉古道,构成北门锁钥。这使得互市的商旅,为之蹙眉;却又使历代的皇帝心中安泰,他们自以为统治下的“中央之国”固若金汤,无求于人,万寿无疆。

所以我说,你又是民族封闭的象征,长城!

但幻想毕竟是幻想,封闭终不能封闭。几多和番公主的幽魂,带着环佩的响声在月夜中归来了。几多寒霜冻硬的弓弦,射出了断喉的利箭。蓟门被踏平,燕台被摧垮,呼啸着风声的宝剑,掀翻了太液秋波。由是人们发现:边墙不再是屏障,紫塞不再是嵚奇。它变得可笑,仿佛受尽了时间与空间的嘲弄。在风沙剥蚀下,它过早地衰老了。

所以我说,你是一个文化愚钝的标志,长城!

把视野放大到世界,不妨做一下横向对比,就在大明皇帝用尽心思修筑“篱笆”,巩固其大一统的朱姓王朝的时候,14世纪欧洲的政治和社会状况却时常因缺乏秩序和权力而陷入混乱,神权笼罩下世俗国王们的权力依旧微薄,大多数地区也存在大量暴力和违法行为,黑死病瘟疫不仅夺去了生命,还扰乱了农业和商业,并引发了人们普遍的精神危机,仿佛在危机四伏中,却孕育着复兴的希望,历史学家认为这些灾难是一个时代终结的标志,文艺复兴就在这样的危机中出现了。15世纪成为人类思想解放的世纪,同时是开辟新航路的一个世纪。世界在快速走向开放,而明王朝走向了相反的方向,采取了一系列针对海患的闭关锁国政策:洪武三年(1370),明政府“罢太仓黄渡市舶司”;洪武七年(1374),明政府下令撤销自唐以来即存在的、负责海外贸易的福建泉州、浙江明州、广东广州三市舶司,中国对外贸易遂告断绝;洪武十四年(1381),太祖以倭寇仍不收敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国,此后每隔一两年即将该海禁政策再次昭示天下。整个海禁政策从明太祖开始,到明穆宗在位期间被以“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇”为由实行开关(隆庆开关),这也仅仅是给封闭的空间打开一丝缝隙而已,至清初又开始一连串的闭关,直至鸦片战争后,通行整个明清二代的海禁政策才被彻底打破。中国走向封闭,朱元璋“功”当其首。

崔瑞德主编《剑桥中国明代史》对朱元璋有如此评价:“这位杰出的开国之君在14世纪40年代,从天灾人祸和饥寒交迫的钟离村,一跃而在1368年在南京登上大宝,他走的这条道路由于他自己的雄心壮志和力求飞黄腾达的意识,已被有力地强行改造,而使之具有符合那些传统形式的合理的外貌。他精通怎样取得帝王统治之术。作为此后的皇帝,他将使这种帝王之术适应他为之着了迷的帝王大业的需要。”而鲁迅在《二心集》中是这样说这位朱皇帝的:“二十多年前,都说朱元璋(明太祖)是民族的革命者,其实是并不然的,他做了皇帝以后,称蒙古朝为‘大元’,杀汉人比蒙古人还厉害。奴才做了主人,是决不肯废去‘老爷’的称呼的,他的摆架子,恐怕比他的主人还十足,还可笑。”南京明城墙可以作为一种观察视角,了解朱元璋,了解大一统与家天下皇帝的心理,所有的历史现象都在现实中有反射的影子,这样对于当下大大小小的“土围子”也就会有清晰的认识了。

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论