原因除欣赏者和写作者有着相近的审美情趣外,还由于书法失去了使用价值,选择学书的人多是出于爱好,虽然总体写字的人少了,但圈里钻研的人却多了。因为传媒的发达,使学书者有更多借鉴,更多选择,可以根据自己的特点确定研习的方向。失去使用价值的软笔书法功用就是欣赏消遣,可以信马由缰地去写,故而显得张弛自如,特点突出。

再是随着物质生活的提高,人们对精神生活的追求有所提高。书法在其中扮演着重要角色,俨然成为一种时尚。产生了大量跟风者,那些对书法家一字千金的宣传也给这股热流推波助澜。好多人的认知是,练得一手好字,不仅可以青史留名,还可以带来优裕的生活。所以,在这条并不好走的小路上挤满了拥有各种梦想的爱好者。

于是,一个貌似繁荣的书法时代到来了。应该承认,有些写得绮丽纤巧的汉字确实让人有叹为观止的感觉,足以让我们相信书法已经破茧化蝶、超越古人了。可是,如果我们静下心来仔细品味,就会发现情况并非如此。

书法(此处特指汉字书法),是中国特有的用线条来表达感情的一种艺术。欣赏要素除笔法、结构和章法,还有书写特点及内容含义,就像欣赏一首诗,仅仅诗写得好还不行,还要有懂诗的人来欣赏,是一种相互启迪观照的艺术,带有不少欣赏者的主观因素。如果将作品欣赏展延到创作者的生平学识,就会扩大欣赏的内涵和外延,增加对其作品的理解。过去的书法家大多是学者或诗人,也有名重一时的社会活动家,如果我们能够了解其文化背景,在欣赏其书法的时,就会充分体会其书法的张力,会透过那疾缓交替的书迹,面对那鲜活丰满的生命,领略那历久弥新的传承。我们的时代尽管也出了一些学识书法都很有建树的大家,但多数书家的文化体验和社会阅历都很“清白”,精心炮制的宣传册上虽然罗列了很多参加大展,获得大奖的丰功伟绩。提起笔来,内容不外乎《唐诗三百首》和《格言警句汇编》,书法之外乏善可陈,使本来还算漂亮的书法失去了底蕴。

絮絮叨叨说这么多,是想给今天要说的事主找点张目的理由,也掩饰一下资料不足的困窘。

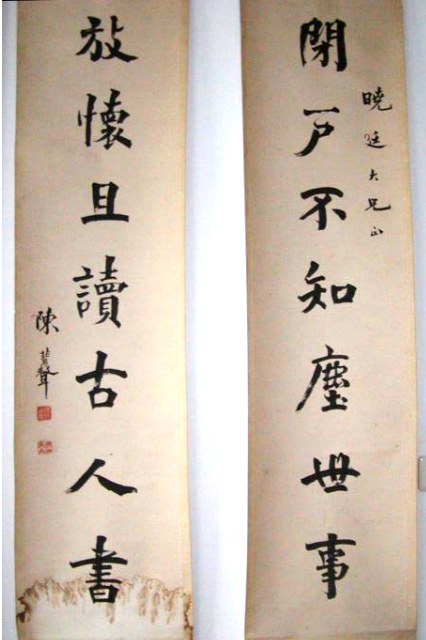

陈蜚声(1864-1945),字翼如,号鹤侪,又号和斋,潍坊人,与潍坊著名的收藏家陈介祺同宗。1891年(清光绪十七年)中举。1904年(光绪三十年)陈蜚声考中进士,位列第二甲第55名,同榜的名人有刘春霖、商衍鎏、谭延闿、沈钧儒、庄陔兰等。有关资料说陈蜚声录取后曾任礼部祭司员外郎,该职位按惯例相当于今天的副司长一级,属高级干部,这在当时有点超出常规,查了不少资料也没找出其他的答案。辛亥后陈司长失业,先是迁居到安丘傅戈庄,后被潍城首富,十笏园主人丁星甫聘为家庭塾师。1931年,潍县成立县志局,他被聘为《潍县志》的总纂。1938年1月,日占潍城,县志仅刊印数卷即被迫停止。后迁居青岛,以卖字为生。

陈蜚声自幼即喜书法,对欧阳通《道因法师碑》尤为钟情,悉心追摹,融会贯通,形成了个人独特风格。作书笔锋全铺,勾折苍劲,深得欧体方整严峻之气,在青潍一带书法留存较多。

陈蜚声的名气不知是否达到了他起名时的预期?他后半辈赖以为生的书法尽管很有特点,但仍然摆脱不了穷愁潦倒的命运。查遍许多山东史籍,有关他的资料寥若星辰,他曾在青岛生活多年,可有价值的信息踪迹全无。他的名声甚至不如他的学生,那位以收藏山东方志和乐善好施而闻名的丁锡田,更别说和那些同榜进士的佼佼者相比了。

然而,就是这么一个不求闻达的旧时代知识分子,却在一直默默无闻地做着山东文献的辑佚整理工作,并且为此殚精竭虑、矢志不移。我曾在《王献唐师友书札》中见到他向王献唐查询安丘乡贤黄德兆诗文的信件,他的好多计划因为日寇的入侵而不得不停止。他整理出版的山东乡贤著述有多种,最著名的是他在1925年石印出版的《伏乘》,在此书中,他对伏生的世系及《尚书》的传承研究评述“极为详密,博而知要,信而有征”,为经学家和史学者提供有了价值的借鉴。

为什么《伏乘》会引起这么大的影响?除了陈蜚声资料翔实、严密的考究外,更重要的是因为《尚书》这个争论了两千多年、横跨学术、政治领域的学案。

《尚书》是我国最古的皇室文集,保存了商周特别是西周初期的一些重要史料,是一部体例比较完备的公文总集。相传《尚书》由孔子编撰而成,最初有一百篇。《尚书》在作为历史典籍的同时,还被称为我国最早的散文总集,是和《诗经》并列的一种文体。在我国历史上的重要性可想而知。

秦朝统一六国后,伏生曾任秦朝的博士,公元前213年,秦始皇焚书坑儒时,伏生冒着生命危险,将《尚书》藏在墙壁之夹层内,由此逃避焚烧之难,汉定天下,伏生从外回家,检查所藏的《书》,已失去数十篇,剩下的只二十九篇。他就守着这些文章,私自教授于齐、鲁之间。当时传《尚书》的只有他一个。文帝知道了他的名字,想召他入朝。可他已九十多岁,不能远行,文帝便派掌故官晁错向他学习。伏生不会讲“普通话”,加上年迈体弱,他的话只有其女羲娥才能听懂,只好先由伏生言于其女羲娥,再由羲娥转述给晃错。当初的《尚书》都是六国用不同的“古文”记录的,因为秦朝时已经统一文字,伏生所述的《尚书》是用新文字“隶书”整理记录下来,这就是东汉以来所谓的《今文尚书》。自汉以来,《尚书》一直被视为中国封建社会的政治哲学经典,既是帝王的教科书,又是贵族子弟及士大夫必修的“大经大法”在历史上很有影响。

然而,随着政策的开放和考古的深入,又有不少秦之前的“古文尚书”被发现,其中最著名的便是孔府的孔壁藏书,里面有些文章是伏生所传《尚书》所没有的,围绕着这些轶文的真伪,以及是否要将其列入大学课程,形成了今文学派和古文学派之争。

今古文尚书之争虽然只在几种经书,却关系到古代圣帝明王之道。骨子里所争的还是禄位与名分。今文派继承先秦诸子的风气,“思以其道易天下”,主张通经致用。他们解经,只重微言大义;所谓微言大义,其实就是强调其哲学——“学术要为政治服务”。古文派不重哲学而重历史,他们要负起保存和传布文献的责任;所留心的是在章句、训诂、典礼、名物之间。到了东汉,书籍流传渐多,民间私学日盛。私学压倒了官学,古文经学压倒了今文经学;也有学者以兼通为贵,不再专主一家。但这段公案从古到今一直没有消停过。到了清末,康有为又拉起了今文经学的大旗,写出了《新学伪经考》一书,托古改制,成了戊戌变法的催化剂。所以说,《尚书》之于中国历史是血脉和筋骨一般的联系,而伏生之于《尚书》则是再生始祖之关系。有学者谓:“汉无伏生,则《尚书》不传;有《尚书》而无伏生,人亦不能晓其义。是伏生一人为商、周微言道统之所寄也。”

这样一部千古奇书能够流传至今,其传承者功不可没。但纵观古今,对伏生其人的研究文献少之又少,相关研究很难进行。陈蜚声所著《伏乘》一书,对伏生做了系统研究,不仅对伏氏生平,而且将与其相关的人、事均有涉猎,为后人的研究提供了宝贵的资料。这不是一般的书法家能够做到的,也是一个真正的书法家应该做到的。

2011年3月13日

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引

评论