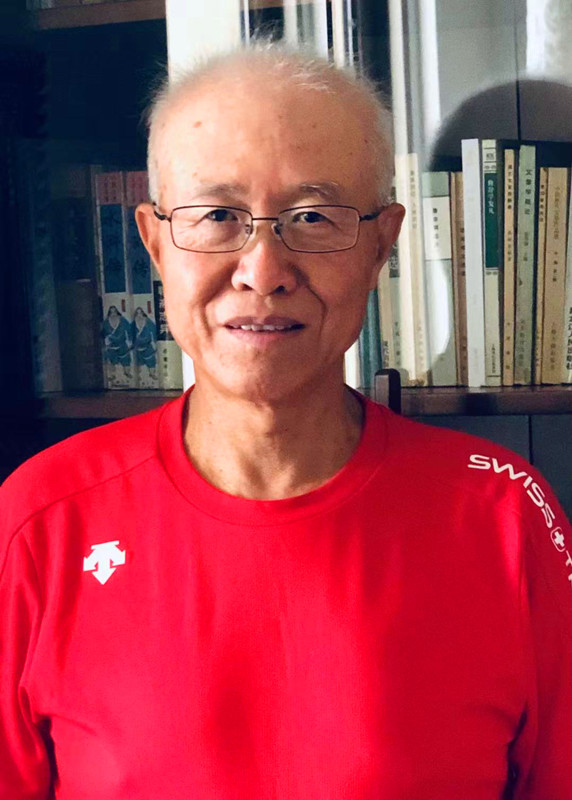

2017年98岁的陈绣章

一 “编钟十器”下落

让我们回顾一下百年前的几件国家级文物的始末。

清末著名金石学家收藏家陈介祺,号簠斋(1813-1884),山东潍县人,清道光进士,曾任翰林院修编。收藏大量青铜器、陶器、印玺、造像等古文物,所藏毛公鼎和十钟最有名。毛公鼎现珍藏于台湾台北故宫博物院,而他的另一重要收藏十钟,现珍藏在日本京都泉屋博古馆。

1991年,日本京都大学教授山村邦彦,曾拜访天津师范大学历史系主任陈继揆先生(陈介祺六世孙)。陈先生1921年生于潍县,辅仁大学国文系语言文字学科毕业,当时正从事陈介祺遗著的整理编辑工作。当陈先生问起陈介祺珍藏的十钟在日本保存的情况,山村答道,这“十钟”目前保存在京都市的“泉屋博古馆”,放在该馆最好的地方,并放在玻璃匣里展示。对此,当时的中国报纸做了报道。这是中国报纸第一次披露有关十钟下落的报道,但当时报纸只是提到十钟珍藏在日本京都,并没有详细的介绍,属非常模糊不明确的报道。我们根据此报道提供的信息,查询十钟目前究竟安放在什么地方,以及如何会在京都安了家。

珍藏在日本京都“泉屋博古馆”的是原陈介褀藏的编钟十钟。展馆创建人是住友春翠。

算起来,1917年,十钟从潍县起运,到2017年,这十二件从中国购得的十钟,在日本京都泉屋博古馆已保存了整整一百年。

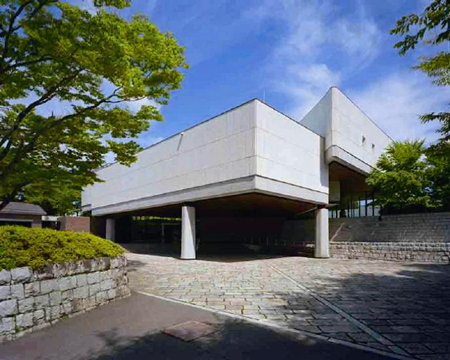

日本京都“泉屋博古馆”的展馆外观

日本京都市左京区鹿之谷是一个清雅神秘的去处,这里有专门收藏中国青铜器而闻名的“泉屋博古馆”。“泉屋博古馆”建在沉静的自然中,原是住友家族的别墅地。住友家族是日本有名的望族,日本四大垄断财团之一。博古馆创建人住友春翠,收藏家、茶道家,是住友家族第15代传人,对“住友财团”的建立和发展而言是位极重要的人物。虽然他倾注精力发展家族经济事业,但也特别钟情于中国文化,特别是古文化,琴棋书画,笔墨纸砚,无不涉猎,憧憬中国文人气质,向往中国文人的书斋,大量收藏中国青铜器古镜等中国工艺品。

住友春翠(1864-1926),“泉屋博古馆”创建人

住友春翠所处的时代,正是日本明治维新后,经济发展,财富聚集的时代,中华民国初年间,经济腾飞的日本,开始出现文物热,住友春翠热衷收藏中国青铜器和古镜,藏品达500件。他成为收藏中国青铜器的著名人物。1926年他去世时,英国伦敦时报报道:“收集中国青铜器收藏名家、著名的男爵Sumitomo(住友)去世”,英国报道日本的收藏家逝世的消息,说明住友春翠先生已具有国际影响。

清末民初,日本古玩商来中国大量收购,其中,陈介祺收藏的编钟十钟在1917年从中国潍县购得,由日商井深、九源经手购买,回日本后,被住友春翠购下收藏,保存在京都泉屋博古馆。

二

陈介祺嫡系五世孙女陈绣章,生于1919年,今年(2017)98岁,虽然已卧床,不便行动,但精神依然清朗,思维依然明晰。我已九次访问陈老太,清晰地记得第一次拜访她老人家的时候,她说:“孙老师,你快改行吧!”我听了这话,一头雾水,不明就里,不明白这句话的含义。陈老太明明知道我搞了一辈子图案设计,退休后,当老师也十几年了,陈老太劝我改行,改什么行?不知究竟何意,现在明白了,她是让我改行,研究她的先祖陈介祺老先生。她脑子里满满都是家族历史记忆,可没有人去研究,陈介琪是一本大厚书,她希望我下功夫读这本书。陈老太劝我改行,即研究陈介祺,非要下专门功夫,才能了解陈介祺的品格为人,窥见陈介祺浩瀚如海的学术成果。不过,这本大书,太厚了,我是啃不动的,仅仅翻几页看看而已。

1937年陈绣章、张益聪婚礼,地点在北京欧美留学生会,陈绣章左上方王寿鹏之子王孝眉,是婚礼媒人,再左陈绣章父亲陈育丞。

2017年5月8日,一个春雨霏霏的日子,我和解国华先生再次来到张晨家,拜访了陈老太。陈老太安详地躺在床上,虽然已经98岁高龄,脸色红润,眼神专注,皮肤光洁,语言清晰,思维还很敏感,在向她介绍解国华的时候,我把“解”念成xiai,她立即纠正,该念“谢xie”。你看,老太太对语音这么敏感,对汉字发音多么尊重啊。

据陈绣章介绍,“陈家的古董文物,不少是经我爷爷(陈介祺的孙子陈阜)之手卖出去的。”由于陈介琪的巨量收藏,多是稀世珍宝,去世后,家产分家,陈家后人为生活所用开始变卖,催生了潍县的古玩生意。一般小买卖,没资格和外商来往,没法和外国古玩商联系,而那些经验丰富、人脉广泛的大古董商才有资格和外国人来往。潍县人把和外国人做买卖的叫“卖洋莊”,其中,陈介琪的“十钟”,就是通过孙海屏、张四祥等“卖洋庄”的卖给了日本古玩商。孙海屏(孙维藩,1885-1945)经营“邃古斋”,名震潍城,属大古董商,通过翻译,他与来潍求购的日商联系,日本古玩商井深也会几句中国话,有几次来潍收购陈家收藏,陈介琪的收藏逐渐流传到日本。

这样,日本古董商、中国古董商、陈家的卖家和翻译连在一起,组成文物买卖链条。开始,来潍的日商井深、九源等人,不直接到陈家谈买卖,通过“卖洋莊”收购潍县古董,可能有赝品,但是,经孙海屏等斡旋,可以直接与陈家交往,从此,没再收购一件赝品。

三

陈绣章介绍:“分家时,十钟由陈介祺的两个小儿子分得,即十三爷陈厚宗和十五爷陈厚逹。那时,他们俩一个8岁,一个6岁,我爷爷陈阜替他们保管。我爷爷在世的时候,掌管陈家家业,这两个小叔,不敢轻举妄动,不能乱来,家里的藏品,他们不敢随便换钱。等他们长大成人,17岁结婚,才把十钟交给他们自己保管。我爷爷52岁去世,从此他的这两位小叔好像“解放”了,没有了管辖,开始胡来,大量出卖家里的藏品。十三爷20岁以后,民国初年的1917年,通过孙海屏联系斡旋,以六万大头,把十钟卖给了日人井深,具体钱数,我是听说的,不敢确定。十三爷、十五爷弟兄俩没分家,卖得的钱共同花,供他们俩挥霍。他两家不是到揭不开锅不卖古董,他们就是指望着这点祖业过日子,当然,也不勤俭,没花在正道上。”

“当时潍县有个日语翻译龚起顺,是日本人家的仆人,没上过日语学校,学会日本话,只会说不会写。孙海屏请他翻译,一起参与十钟的交易。十钟,显然不像毛公鼎那样显赫,引人注目和轰动。当时毛公鼎出卖,从动议到卖出,事事都要避险、保密,生怕走漏风声,出差错。买卖谈妥,如何往北京运,走什么路线,路上怎么保密,都煞费一番苦心。而十钟,却没有毛公鼎那般威风,从出卖的联络、交易、卖出、搬运都没有什么大的风险,是一场正常的古董买卖,直接从潍县起运,运到青岛,再运往日本的。”

四

陈介祺本在清宫有份蛮好的差事,任翰林院编修,相当于国务院办公室秘书,专门起草重大文件。可他看透了官场的龌龊,借丧母之机,于1854年,41岁辞职返乡,回到老家潍县,潜心研究钟情的金石学问。至1884年,潜心研究三十年,取得了举世罕见的成就。

陈介祺先生弃官回潍时,已有两个儿子,回潍后,于1876年(63岁)、1878年(65岁)与宗老姨太太生两个儿子陈厚宗和陈厚逹,即十三爷和十五爷。高老姨太太生一女儿。据悉,高老姨太女儿的孙女,就是网上经常和我互动、北京的徐汝漪女士。

网上搜到徐汝漪女士,北京第二实验小学毕业班班主任,所教语文深受学生及家长喜爱。凡是我写的博文,访问陈绣章的文章,她都热情来信,点赞,鼓励我。我曾考察过德国皇帝弟弟海因里希亲王来青岛下榻的建筑,徐女士给我发来热情洋溢、具有指导性的留言,说做这种考证需要脚踏实地的钻研精神,并举出当年考察故宫的学者亲自丈量故宫,得出实际数据,使考证更具说服力,使我大受感动。虽然和她未曾谋面,但是她给我很多正面的指导,很受感动,在此一并向徐汝漪女士表达谢意。

陈介祺老先生71岁去世,那时陈厚宗8岁,陈厚逹6岁。陈介祺殁后,其大量收藏均由他的孙子陈阜(陈祜增)掌管,尽管陈介琪的孙子比他儿子大,陈阜比陈厚宗大好多岁,陈阜还得叫陈厚宗小叔。

1872年,陈介祺59岁,妻李夫人和长子陈厚锺同年去世,陈厚锺的儿子陈阜(陈祜曾),也就是陈绣章的爷爷,深得介褀器重,陪侍身旁,赋诗填词、礼仪学问、历史金石、做人道德,皆受陈介祺传承,执掌家业,权威权力极大,是陈家的顶梁柱,在潍县城里,也是极有威望的社会贤达。遵循家训:“一不做官,二不经商,三与僧道无缘。”

1884年陈介祺去世,长支陈厚锺之子陈阜掌管家业,并主持分家。陈介祺藏品无数,洋洋洒洒、数不胜数,陈阜以其在家族中的地位和他沉着威权的作风,威望极高,家中都得听他的。他将陈介祺的所有收藏一分三份:四个儿子,分了三份,长支厚锺分得“万印”,由厚锺之子陈阜(陈祜增)所得;二支厚滋三个儿子,长子陈郂分得“毛公鼎”,为最显赫,老二陈阳分得“曾柏利簠”,老三陈陶分得“四耳对”;三支,陈厚宗和厚逹,他们两家算是一支,分得“十钟”。

陈阜(陈祜增)分得的“万印”,长子陈文会的大儿子陈元章,父病母丧,债台高筑,将万印德宝斋全部抵押成死期,当时潍县流行口诀“万印已随子孙去,陈宅空余万印楼。自此,万印完全离开陈家。”

有人作诗:

病史当年卧海滨,十钟万印尚纷陈;

楚人轻问周家鼎,尤物从来不福人。

陈介祺经过三十几年的苦心经营,积攒了浩瀚文物,建立起的古董大厦开始土崩瓦解,陈家的后代,有的继承祖业,继续研究,有的干脆坐吃山空,指望着卖古董过日子。

陈陶卖“四耳对”得一万两千块大洋。

陈阳的“曾柏利簠”一直珍藏,四九年后捐献给国家。

陈厚宗、陈厚逹弟兄俩合起来算一份,分得“编钟十钟”。所以,这样分家,惹得这两个陈阜的小叔对他侄子可有意见,大大不满,可是囿于封建家庭伦理,又不敢当面明示,只得接受现实。刚分家,这些文物都由陈阜保管,陈阜很严厉,不准这两个小叔胡来。直到厚宗17岁结婚后,才归还给他们。他们俩分到“编钟十钟”,一直没有再分,他俩都住在增福堂,又在老宅西边开了个门,自从他俩在陈氏大院西侧开了门,破了陈家的风水,破了元气,陈家自此日渐衰微。

五

陈绣章说:“我祖父52岁去世,一去世,陈家就败落了。听说,那年夏天,祖父外出回家,病倒了,开始没找医生,等看看不行,再请大夫,为时已晚,病情加重,不会说话了,据说是霍乱病去世的。”

陈十三爷和十五爷弟兄俩,一辈子没干别的,白天睡大觉,晚上来了精神,吃大烟逛窑子。天天吃喝嫖赌,变卖家产,玩了一辈子,挥霍了一辈子,是陈家的败家子。例如,吃喝:不但家里有厨子做饭,还嫌不够排场,还要叫饭馆子,把饭菜送到家里来,请客吃喝,以显阔气,大讲排场;嫖赌:经常逛妓院,妓院逛够了,就包妓女,把妓女带回家,还要叫说大鼓书的来家,花钱比叫妓女还贵。赌呢,除了推牌九,打麻将,还有一种游戏叫‘押摊’,有个小盒,摇骰子,格朗格朗,撒出来,看输赢,输了赔钱。

“祖父的这两个小叔,过惯了衣来伸手饭来张口的大少爷生活,只知道享乐,不会过日子,败家子。自从祖父去世后,没有管辖的,老姨太太也管不了。十三爷到底有几个老婆?说不上来。死了一个,又找一个。十五爷,有老婆还有三个姨太太,就是四个老婆,一个孩子也没有,据说得了不育症。他俩分得编钟十钟后,没再分家。两家一块,把十钟卖掉,也并不是因为生活过不去,揭不开锅,而是他们从小养成大手大脚,游手好闲,吊儿郎当,没干正事,花钱无数的花花公子,花钱也不在乎。他们守着这些宝贝干瞪眼,换不回钱来,一家子的生活,全指着卖古董,卖古董成了他们的生活基本营生。”

陈绣章说道:“我1919年生在潍县增福堂街大花翎家,大门不出二门不迈,长到9岁,1928年离开潍县去了天津。我记得,去天津之前,家里就和日本商人有了来往。先是日本人井深来过陈家。不过我在后院,他们来,都是在前面见面,所以我没见过。只听说他来过,还会说中国话。他是由孙海屏陪着来的。开始,家里人不太愿意和日本人交往,后来知道井深名誉并不坏,所以才招待他来陈家。开始,他也不愿意到陈家,都是在外面,通过翻译和古董商购买中国的古董。翻译名叫龚喜顺,也不是正规日语学校毕业的,在日本人家里干活学的。自从他买了陈家没有赝品的古董后,没有一样是假的,所以,才放心地到陈家来。我家曾请他们到家吃饭,有次请他吃火锅,他喜欢得不得了。我四姥爷、大舅在一起吃的,十三爷他们在西院,没过来吃。我父亲(陈育丞,陈文郁 ,陈阜三子),喜欢热闹,接受新鲜事物,家里早就安装了电灯,后院还开了个网球场,井深还送我父亲一把日本战刀。我们上了天津之后,又来了一个日本人九源。”

陈绣章对我说:“你爷爷孙海屏和我们陈家太熟悉了。他在潍县是有名的古董商,在大十字口,经营‘邃古斋’古玩店,我的三爷爷陈执甫在田宅街住,去世的时候,你爷爷来吊唁,让他扶灵,不是特别亲近的人不能扶灵的。我家上天津后,他曾到我家,我父亲在家请客。你爷爷显得不自在。为什么?因为,当时在天津,房子不宽阔,女眷也在场,男女一桌,你爷爷不习惯男女同桌。后来我家搬到北京,你爷爷也去过北京,那时房子宽阔了,所以,吃饭就不再同桌。自那以后,我就没再见你爷爷。”

2017.5.9.原作,2020.1.20.修改于二松堂