熟门熟路,在那个地方搞过几次沙龙,也去看过几位好友的画展,最近一次是在那里现场采访当时在那里举行画展的画家姜世钰先生,回来发在财经日报的人物副刊上,转眼好几个月过去了。可能是推广不到位,也可能太冷,今天的展厅人很少,很冷清,作品也不多,逐一观赏了七位艺术家的作品,拍摄了几幅,与各位分享。最后是本次展会的策展人林竹先生写的序言。

七人艺术展

王蕾、李娃友、石学金、栾红、欧京海、于新、闫帅

学术主持:三叶

策展人:林竹

时间:2024.12.21

地点:青岛海泊路43号洛川家美术馆

海泊路边的洛川家美术馆指示牌

海泊路边的洛川家美术馆指示牌 门脸不大的洛川家美术馆

门脸不大的洛川家美术馆 在二楼拐角处矗立着的本次展会的海报

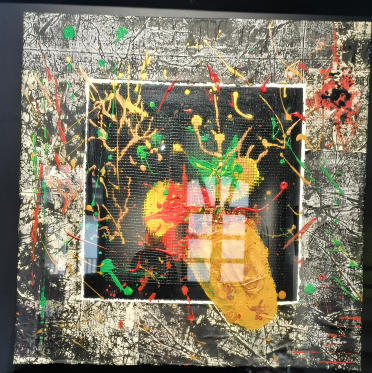

在二楼拐角处矗立着的本次展会的海报 综合材料绘画(石学金)

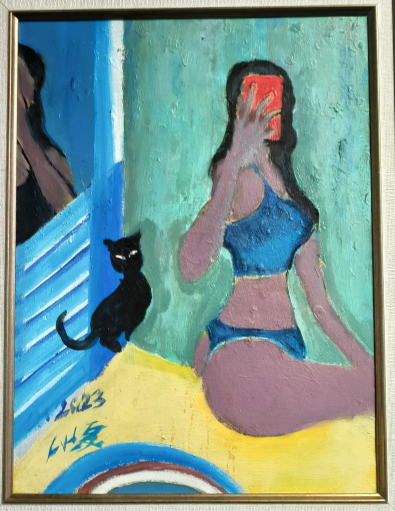

综合材料绘画(石学金) 自拍(栾红)

自拍(栾红) 曌(于新)

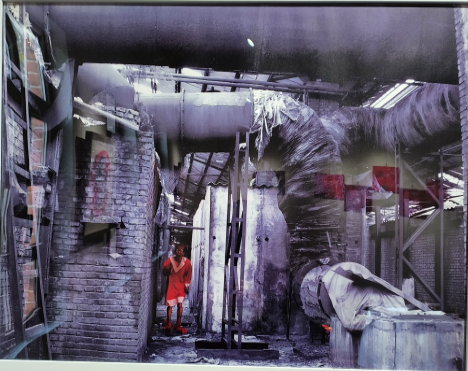

曌(于新) 互动装置(闫帅)

互动装置(闫帅) 小憩(栾红)

小憩(栾红) 时装系列(李娃友)

时装系列(李娃友) 时装系列(李娃友)

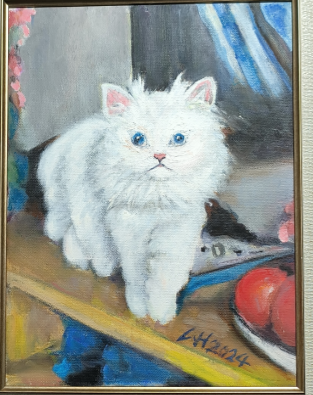

时装系列(李娃友) 咪咪(栾红)

咪咪(栾红) 禁止直行(欧金海)

禁止直行(欧金海) 金婚(李娃友)

金婚(李娃友) 哈喽·蚊子(于新)

哈喽·蚊子(于新) 高举消费主义酒杯(于新)

高举消费主义酒杯(于新) 雕塑(悲伤的西班牙系列 李娃友)

雕塑(悲伤的西班牙系列 李娃友) 别叨叨(王蕾)

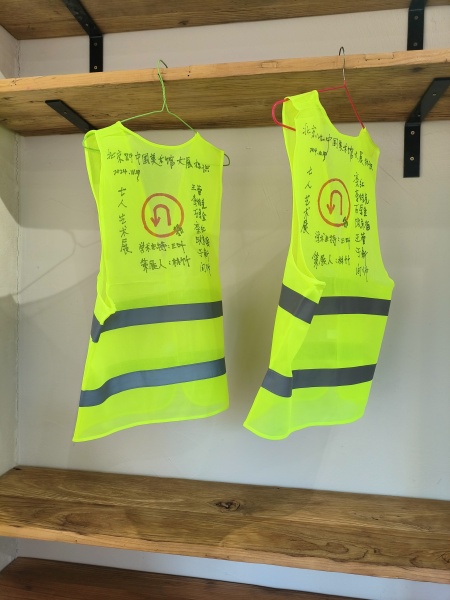

别叨叨(王蕾) 北京89中国美术馆大展标识

北京89中国美术馆大展标识 行为艺术(主题不详)

行为艺术(主题不详) 行为艺术(主题不详)

行为艺术(主题不详) 洛川家美术馆举办的历届展会部分海报

洛川家美术馆举办的历届展会部分海报 洛川家美术馆举办的历届展会部分海报

洛川家美术馆举办的历届展会部分海报

受托策展

一种“盲人摸象”的艺术实践

“拐”的展名让我联想到中国美术馆的第一场当代艺术大展一“89美术大展”,彼时的海报就是交通标识中"转向”的标志牌。如果说以“拐”这样一场展览作为向严格意义上的中国第一次当代艺术大展的回应,当然会有小题大做之嫌,毕竟那是建立在从79年的“星星美展”到89年逾十年时间,一个时代精神诉求的集体释放,与今天已近式微的"艺术先锋”自不在同一语境维度。唯一可有的说辞,也就是都存在着:每一参展人的表现都具有不确定的实验性。这也是本次展览让我辈尚可期待的“关子”所在。

或者这场展览从一开始就会被“质疑”所贯穿。首先是对七位参展人的身份质疑:年近七旬的李娃克从参与“89大展”之后,已形成明确的艺术主张,“充气主义”是他的创作和表达标签。这种强硬的现实介入的表现方式,在上世纪九十年代是中国艺术家集体思考的“艺术作为”的立场和方法。但是在四十年后的今天,这种表达方式和方法,进入当下的语境是否依然有效?仍然需要时间来验证;欧京海温良谦和的性格特征,决定了他对传统中国文化经典的依赖,书法及山水均秉持着书生对法度的恪守和平和,风格更近于农耕文明的审美习惯。这一方面可以理解为个人对“真”“美”的固守,另一方面也体现出与时潮的路径偏离;老石(石学金)爱憎分明,敏感于现实社会中草根阶层的生活疾苦。作品强调对现实的介入,而这种极其明确的“生活同一”的批判态度,是否会成为硬币的反面?现实性与艺术性之间的“破”与“立”能否达成平衡,是他需要考虑的问题;王蕾从开画廊的画商转身进入绘画创作,从风景写生到绘画构成上的实践,自有她客观的一面。但身份转换之后,作为创作主体,能否找到属于她自己的方向?现在来说,为时尚早,只能从她每一步的变化上去观察和等待;于新的真性情体现出他性格明显的两面性:喝酒时的豪爽劲和不喝酒时的细腻判若两人。对长脖子女子形象的不间断刻划,让我们看到他类于“自画像”式柔软的神态一面。虽然他会借用在肖像上附加上如带刺的玫瑰或工具之类作为现实意指表达的隐喻,但依然掩盖不了他从一而终的风格派创作习惯固守的本形;很长一段时间没看到栾红的作品了,印象中性格大大咧咧的她却喜欢画一些猫猫狗狗,也许她是用这种创作,来找回作为“小女子”的温情一面。我不敢确认她现在的作品指向是否有某种方向上转型,只有等展览出现时再见分晓;至于兼具文青和豪侠气于一身的闫帅,从未想过他进行艺术创作。既然参展,自有他表达的意图,或也值得期待。

也正是基于对七位参展人的了解,所以我会产生对“身份”的质疑之说,并因为他们彼此身份、性格的迥异,展览显然很容易出现作品气息交集的错位和异样。若真如此,一场展览的完整性如何保证?以及展览想要向观众表达怎样一种态度?这些似乎都成为我的"质疑”所存在的缘由。

而同时,从另一角度来看,这又可能会是一次有意思的尝试:被“质疑”的诸多因素,本身也具有了后现代碎片化的信息错位的即时性特点,以及现实观照的内核气息蕴在的预期。并把我们从艺术本体出发所提出的“质疑”,转向否定主题先行的、去中心化的“艺术即生活”的指认,展览因此又具有当代艺术的普遍性特征。

不管怎么说,一场展览能诱发话题的产生,引起观者的问题思考,本质上就已解决了活动与观众的关系交集,展览已然成立。至于真正的实施效果,展览现场自有分晓。(林竹)

周晓方更多作品

世说文丛总索引

评论