英国小说家狄更斯描绘过人类的这种感觉。他说:“我们都有一种偶然发生的感觉,觉得我们在说在做许久以前说过的和做过的;觉得我们在许久前曾被同一张脸、物体、环境所围绕,我们已经知道下面将发生的是什么。仿佛我们突然记起来了一般。”

我已经很久没有如此奇妙的感觉了。它神秘莫测,找不到确切原因。可是这一次,当吴胜泰先生站在那里,重复说他的这种感觉时,我不假思索,一句话脱口而出:这是因为足球。

之前,我在网上读过他回忆足球生涯的一些文字片段,蕴含着一些超越了足球的情愫,深深触动了我,不由想起了我也曾有过的少年足球之梦。足球运动会把一种特有的东西赋予在踢足球的人身上,从这个人脸上,肢体动作上能明显地看出来。或许,这就是我们似曾相识的心灵密码吧。

在胜泰先生面前,我完全没有资格说足球。我一生与足球疏离,连一个合格观众都算不上,辜负了我少年时对足球的热爱。我对他说,六十年前,上中学时,我被选入校足球队,因半天上课,半天缺课训练,班主任和母亲近乎命令的阻止,不到半年,我就离开了球队,也离开了足球。那一届的校足球队战绩辉煌,代表青岛市参加了全国少年足球比赛。当时带我训练的是高我两个年级的相恒庆。闻听此言,胜泰先生的惊讶神情,不啻找到了失散多年的战友。

相恒庆,上世纪七八十年代的国家足球队队长。

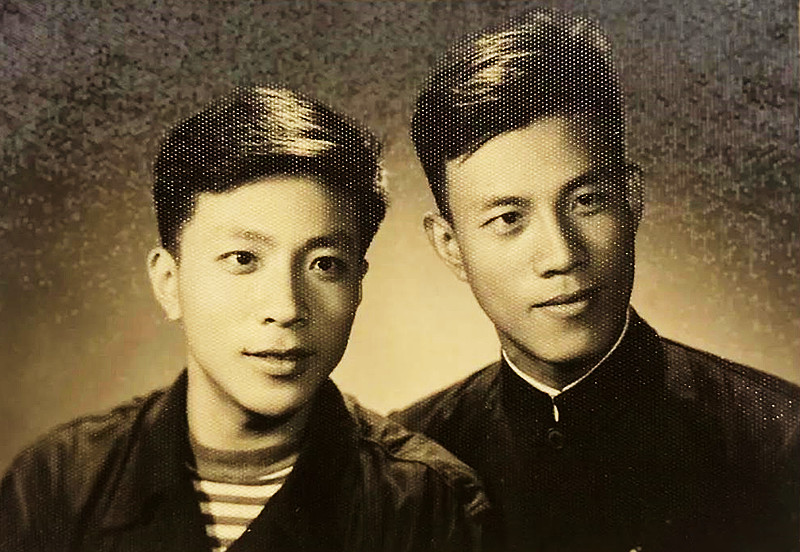

相恒庆留给我的深刻印象,不是他的球艺,是他的形象:寡言、沉静、稳重;偶尔咧嘴一笑,带点憨厚和羞涩……我一直没有再见到他。我只记得他十六岁的少年模样,有着与众不同的内在精神气质。

窗外,春雪纷纷扬扬,随意飘洒,正是读书的好天气。我一口气读完胜泰先生赠送的《老吴杂谭》,一时思绪纷飞,感慨万端。

这是一本应当静下心来细读的书,有些篇章须再读,方能读出其中的真意。

我喜欢作者的叙事风格,当下文字世界才情泛滥,难得看到这种朴素富有质感的文字:不虚浮不做作,平易无华;娓娓道来,却如铁笔镌刻在岩石上。苏东坡说:“凡文字,少时须令气象峥嵘,彩色绚烂,渐老成熟,乃造平淡,其实不是平淡,绚烂之极也。”为什么人到老了喜欢用平淡文字,当在文章之外寻找原因。人并非老了就一定成熟,有的作家,即便老了,写起书来照旧端着不好好说话,因为缺少阅尽人世沧桑之后的淡然和深远。

“是高僧只拉家常”,真实自然用人人都看得懂的语言叙述生活和事物本相,将“道”蕴于其中。这是《老吴杂谭》的文本叙事特色。

书的封面上端有一行字,介绍作者身份:金融界的翘楚;足球界的精英。可是书中没有一篇文章叙述作者40年叱咤风云的金融经历。一入金融深似海。吴胜泰1962年进入银行工作;1988年担任青岛证券公司的总经理、青岛证券交易中心副总经理兼任青岛证券登记公司总经理,是青岛金融证券行业名副其实的开拓者。丰富多彩的金融生涯,必有大量曲折的传奇故事。然而,翻遍全书,写金融有关文字,仅寥寥十几个字而已。

或许,在他看来,与他的足球人生相比,金融工作根本不值一提,即或成绩辉煌,官至局级高管,亦仅为职业耳。个人生命史中最有价值,最应该展示的,当属浓缩了人类自由精神和情感诉求的足球!

作者在书中叙说足球的文字大约只有一半的样子。可我仿佛觉得他所有文字都是在说足球,即使未涉及足球的文章,也可看作是作者与足球命脉相连的注解,比如他的家族故事。从另一个视角看,它所有的文字都不是在说足球,足球不过是表面叙事,时代的变幻、跌宕的人生和不屈的生命才是静水之下的深流。

足球,与吴胜泰的生命融为一体。他好像一直在踢足球;他工作和生活的全部就是踢足球;他踢球踢了整整一生。

其实,吴胜泰专业踢足球,只有三年;业余踢球,一直延续至老了踢不动了才罢休。

有人曾把奔跑在足球场上的球员分为三个层级:第一个层级用脚踢球;再一个层级用头脑踢球;最高层级是灵魂在踢球。如出神入化,有如神助,足球场上的灵魂队员等等说法。灵魂,足球的最高境界。这里所说的灵魂,应当指人神秘的第六感。

从灵魂原本意义上说,吴胜泰先生同样进入了足球的最高层级。

他踢足球、抒写足球的内在驱动力不仅仅是兴趣爱好,更非功名利禄,而是来自灵魂之爱。

《老吴杂谭》展示了他足球人生深在的灵魂。

在《足球城之梦》一文的第三节“我的足球梦”中,胜泰先生讲了中国一代球王李惠堂,在赛场上被恶意踢伤,用大爱宽恕对方的感人故事。由此引发出他的思考:

“优秀的足球队,每一次巧妙的配合都是心灵的感应,在那瞬息万变稍纵即逝的机会面前,创造出激动人心不可思议的奇妙场景,这正是足球魅力的所在。而这种心理感应的基础就是爱心。”

联系足球场上的常见现象,强调费厄泼赖精神,他得出一个结论:“要打造一支优秀的足球队,队员的身体条件和技战术水平仅仅是一方面的条件,而队伍自上而下的精神面貌或者叫队的灵魂则是非常艰难的系统工程。”

“一个足球运动员,除了会踢两脚足球之外,首先得是一个心地善良的人。一个优秀的足球运动员在场上靠的就是智慧和灵感,而真正的智慧和灵感是来自信仰和诚实。”

接下来,作者从爱的视域,诠释青岛海牛足球队中“海牛”这个词应有的涵义。他的诠释独特、自然、贴切;诗意盎然,寓意深远,富于哲思:

上个世纪四五十年代,生活在岛城老街的人们经常会听到两种悦耳的声音:一种是礼拜天江苏路基督教堂震撼灵魂的钟声;一种是遇到雾天,引导航船远离凶险礁石平安驶过的“海牛”低沉的鸣叫声。两种声音都是爱。我猜想,把青岛外贸机械足球队改名为青岛海牛足球队的初衷是为了爱。不仅要爱值得自己爱的人,也要爱不值得自己爱的人。

这就是吴胜泰心中的足球!这又哪里是足球!?

无数作家诗人写我们可爱的家乡——青岛,可有谁谛听过这悠扬的声音,描述过赞美过它们爱的呼唤呢?

两种爱,一个来自天上;一个来自地上;上下呼应,优美、和谐、动听。青岛特有的标志性声音,是被一个八十岁的老足球人写出来的。

吴胜泰先生对足球的一片痴情,来自这种博大的爱。他老了,不能驰骋在绿茵场了,就去修史,去撰写个人足球经历:补缀、勘误、完善青岛足球史。在这一艰难过程中,其精神之严谨考证之精细,丝毫不逊于城市史的研究者。

1955年在上海举行的全国足球赛,青岛足球队首次荣登冠军宝座。青岛体育史志对这场比赛的记载简单粗疏,或语焉不详;或令人起疑。为确立信史,吴胜泰先生三次赴青岛市档案馆,复制了全部资料,爬梳剔抉、细心考证;为收集线索,他阅读了青岛4808厂4万多字的足球史;亲自拜访当年参加比赛的运动员教练员;寻找过世球员的后人,获取第一手确凿资料,用细节佐证情节的真实。他的采访延伸至上海、美国……最后,写出了一万多字详实厚重的《足球城的至高荣誉》。

这是一篇文史杂糅的美文。它把一场比赛放到中国足球青岛足球百年沿革历史中讲述,极富历史厚重感。文章写得摇曳多姿:有故事有人物,有情节有细节;有比赛场景绘声绘色的描写。胜泰先生并不在现场,凭着对参赛者详细的口述记录,加上他对足球的一切了然于心,真实生动地复原了比赛扣人心弦的生动场面。

最令人感动的是胜泰先生落实参赛人员的查证过程。著名足球前辈90岁的唐纪青,是球队的门将,也是参加比赛唯一在世的队员。他保存了一张夺冠之后全队的合影照片。把青岛体育史志与之相比照,发现史志的文字记载多出7个人,少了5个人。经反复辨认,认真核对,确认这7个人并没有去上海参赛,照片上的5个队员是后来增加的,但不知他们是谁。胜泰先生按图索骥,多方寻找知情人,一一核实他们的名字等生平资料。最后只剩下了一个无名氏,胜泰先生不甘罢休,到处打听线索,登门拜访,终获结果:最后一个失落的队员被找了回来。

吴胜泰先生终于可以在老照片的下方写出22名运动员人生最重要的信息:姓名、出生年份、工作单位、职务、籍贯,还有他们各自在照片上的位置。

这张黑白老照片,虽经70年时光的冲刷依然清晰:22个青春洋溢骁勇善战的年轻人微笑着,沉浸在胜利的欢乐中。如今,他们几乎都离开了这个世界。如果没有文字介绍,在后来人的眼里,他们不过是一些凝固的陌生影像。现在,所有队员各自不同的人生信息永远记录在这里了,每一个来路不清的人,都有了清晰的生命印记。

久久凝视与照片连结为一体的22行密密麻麻的小字,我似乎听到胜泰先生欣慰的叹息。这些文字里渗透着他的心血。他不辞辛劳固执地四处搜寻他们的资料,一一铭刻在这里,究竟要告诉读者什么?

世界上每一个人都是独特的尊贵的;每一个人的尊严都应当得到尊重;每一个人在这个世界上的价值都应该被记念。

一切源自吴胜泰灵魂中的信望爱。

吴胜泰先生写足球,是在写历史,写人生、写生命。

《老吴杂谭》里,凡写足球的篇章,作者都要用大量的文字写各个年代的政治、社会、经济和文化背景。足球叙事与社会历史叙事交织融合,足球越过了体育疆界,在一个广阔的视域被重新认知。它的人文意义和历史价值凸显出来。

从上个世纪五十年代,粮食定量供给;三年大饥荒;突出政治;以阶级斗争为纲;四清运动、“文革”运动……直到1979年开始的改革开放,作者紧紧把握时代与个人命运密切连接的脉络,将足球往事回忆与历史宏大叙事融汇为一体。让读者看到,时政变幻、社会风云、经济浪潮,如何缠裹着足球和足球人,起落沉浮,身不由己。

书中有典型的举例说明:当时代的列车碾压过来,吴胜泰和戚文灏两个人的足球梦瞬间破灭。

全国大饥荒末期,1962年,国家出台“调整、巩固、充实、提高”八字方针的政策,山东足球二队解散,结束了吴胜泰三年的专业足球生涯。自此,足球成了他的业余爱好;

同一年,在八一足球队踢了两年球的戚文灏,因父亲贫病交加,无法工作,全家陷入生活困境。戚文灏是家中长子,为了挑起家庭重担,他抛弃了大好前程,毅然退伍,离开足球队,回到青岛,进入工厂,当了一名工人。

其时,吴胜泰20岁;戚文灏19岁。二人都是球队的主力队员。

共同的故乡,共同的爱好,共同的经历,他们成了一生的挚友。还有重要一点:共同的家庭背景。他们的父辈都是高级知识分子,民国时期的高级职员。良好的家庭教育;浓郁文化氛围的浸染,自幼相同的成长环境,在心灵深处产生共鸣。家族文化命脉有极强大的延续能力,即使时代社会的力量同化它,摧毁它,亦不能消灭它、打败它。无法割断的血脉在一个相当长的时期内,悄无声息滋润着下一代人的心灵。

吴胜泰说他一生阅人无数;他说,戚文灏是他唯一的知音。

戚文灏六十六岁离世,十二年后,吴胜泰写了怀念长文:《肥仔的足球人生》,写出了戚文灏的一生。

这是一个非作家写的非作家写作范式的经典散文文本,没有伤感抒情,没有深情倾诉。全部是平静叙事,叙事中还常常带着一点调侃,一点戏谑。表现出对患难往事的超然,对生离死别的达观。这是足球硬汉的思念方式:足球,就是为硬汉而预备的。侠骨柔情隐藏在戚文灏活跃在赛场的精彩场面里;深切怀念寄托于对好友精湛球艺的描绘中。偶尔离开足球,插入花絮一般的内容,显示出足球人文艺范的另一面:

1960年代,大讲阶级斗争,家庭出身和阶级成分决定着个人的荣辱。 吴胜泰和戚文灏几个球友经常在一起看电影,听音乐,唱歌,谈论天下事;一本世界名著,彼此分享,交流读书心得:

“记得有一次在郑福钧家讨论四大名著的过程中,又交流起鲁迅的著作,都对自己没有能够有一个贫下中农的家庭出身感到惋惜,共同赞赏鲁迅先生对革命,革革命,革革革革命的观点,突发奇想,建议以革命的名义为自己起一个响亮的名字。为此,我叫‘老吴头’;小戚叫‘老戚头’;福钧叫‘老郑头’,后来老吴头、老戚头的名字在足球圈里就叫开了。”

二十岁的老吴头和老戚头,用这种“革命”使他们变得衰老的黑色幽默,嘲弄那个时代,化解被时代遗弃的伤痛和不甘。笑中含泪的辛酸,今天,已经很少有人能理解了。

老吴头老戚头早年失落的足球梦,随着颠覆了一个时代的改革开放到来,得以旧梦重温。诚然,无论时代如何变化,任何时候都可以踢球;年龄大了照样可以踢。他们在五十多岁,进入元老队,在球场上驰骋了近20年。对足球文化价值的追求,是他们踢球的最大快乐!1994年,吴胜泰和戚文灏随元老队赴德国参加友谊赛、老年国际优胜杯赛,并获得奖杯,应当是生活对他们失落的足球人生最大的馈赠和安慰吧。

《足球谊,跨国缘——忆德国之旅》文情并茂,真实记载了这次大开眼界的德国之行。胜泰先生已不再是几十年前热血沸腾的足球青年了,数十年的社会经历和心灵磨砺;他的目光越过足球,投向一个更广阔的领域。一下飞机,他感觉进入了一个令人迷乱的神奇世界,两个国家的差异竟如此巨大!他的心绪并未陷入眼花缭乱的异国风景,而是透过令人艳羡的现代生活,对这里的政治制度、社会状态,文化艺术、人土风情、经济状况进行冷静的观察和深度思考。传统又现代的各色建筑;低调可亲的市长;整洁美丽的市容;热情单纯的观众。高草坪上随意蹦跳着野兔和松鼠;到德国队友家做客,如同刘姥姥进了大观园;……还有原东德领地柏林肮脏的街景破败的楼房和那没有完全拆除的柏林墙;游行抗议的队伍;汉堡的红灯区;不莱梅的跳蚤市场……五光十色,色彩缤纷,体验、观察、去国怀乡的思索……

吴胜泰与戚文灏一同看修道院,去看科隆大教堂、威廉大教堂,探讨科隆大教堂为何会在二战中完好无损,知道了二战中轰炸科隆的空军驾驶员是一名基督徒,在教堂上空盘旋良久,没有按动发射按钮,抗命飞离……

异国一切的情景和细节,点点滴滴渗入胜泰先生的家国情怀忧患意识。为足球;为祖国。

文中的最后一句话是:“足球运动标志着国运的兴衰,我倒宁愿坚信它在中国不是真理”;拳拳之心,溢于言表。

他思虑更多的,是世界已进入一个信息时代,中国如何真正与国际接轨。他意识到,接轨,不仅是在经济、科技、商贸、金融投资等领域,还应该涵有精神文化诸方面人类共同的价值元素。他由德国埃姆登市长汉斯在接待他们的过程中,信息反馈、上下沟通之神速而生发感慨;因德国足球俱乐部与国际接轨的制度及高效运作方式而引出思考。

吴胜泰先生所要表达的是:接轨应当是全方位的。不然,就像用阎锡山的窄轨与宽轨相接,这个轨终究是接不上的。今天,我们不得不钦佩吴胜泰先生三十年前的远见卓识。面对已来的现实,唯有无言。

戚文灏2009年5月28日与吴胜泰永远告别。离世2个月之前,他写下了这样一段话:

“我对青岛元老足球队心存感恩。自1992年入队到2006年4月,风雨兼程15载,我参加过1993年第二届至2003年第十二届全国元老杯的足球赛事,几乎打满了前八届的全部比赛。2006年我参加了新的元老队,我想能再快乐地活动几年,我想充其量也就是一两年吧,当有一日实在跑不动时,将会心安理得地不留遗憾”。

此时,他已是胃癌晚期,写下这段文字20多天后,在元老队训练进行到一半时,戚文灏退出球场;一个月后去世。可以说,他最后是死在了足球场上。

足球,在他的一生中何止是足球啊。

戚文灏去德国比赛时结交了德国朋友,第二年,应他真诚邀请他们来青做客,在狭窄的家里,他设宴招待四位德国朋友。一年后,回忆起相聚情景,满怀感动诉诸文字,情真意切,文采斐然,读着他飘逸优美的文字,浮现在我眼前的戚文灏,温文尔雅,一派贵族风度。

设想,假如没有改革开放,一支业余足球队怎能奢想去欧洲国家打比赛,甚至还能结交外国朋友?即使专业足球队,也只能年复一年在这片土地上自家人与自家人进行比赛。

如果1949年之后,国家即进入一个改革开放的蓬勃时代,吴胜泰和戚文灏一生的足球梦无疑会圆满实现。然而,他们还会在少年时代把做一个专业足球运动员当作人生的理想吗?

吴胜泰先生在《肥仔的足球人生》的结尾,以他自己的写作思维方式,表达了对戚文灏的思念。他的表达独特、新颖、感人心腑。这种文字表达方式及其产生的艺术效果,在我的散文阅读里是仅见的。作者似乎并不想去感动别人,也不想感动自己:足球人轻看伤心的眼泪。

吴胜泰回忆“文革”年代,他与戚文灏一起交流思想、谈电影、谈文学,唱苏联歌曲《我亲爱的母亲》。叙述平淡似水;伤感深藏于心:

“现在我把这首歌抄录下来,不知道时隔60年之后还能不能遇到知音。当然这首歌曲已经列入青岛市老年大学声乐教材下册271页,会唱的人肯定有,但是我敢肯定地告诉各位读者,在这部电影中还有一个插曲,是娜塔莎的叔叔扛着鱼竿去钓鱼时唱的歌,只有我和戚文瀚会唱,现在凭记忆把它写下来,我相信这世上已经很难遇到知音了。

钓鱼之歌

有一天早上我起得早,我到河边把鱼钓,

一钓钓了一条大鲈鱼,身长足有一米半。

这话我一点也不吹牛,身长足有一米半。

由此,我们得出一句人生格言,叫作适当的吹牛,可以增加自信心;过分的谦虚,就等于虚伪。

这在当时的足球圈,不就是这么回事吗?”

我们可曾在思念朋友的散文中读到过这样的结尾吗?细细品味,沉痛之至!在混乱压抑的年月,二人同病相怜,相濡以沫,一同唱歌彼此慰藉。从歌词中归纳出的人生格言,浓缩了两个失意的年轻人对足球对这个世界的共同看法。他们都经历了些什么呢?

文章的最后一句话,似乎是作者的自言自语。我宁可看作是吴胜泰在与戚文灏说话。六十年前,当他们唱完这首歌,总结出人生格言之后,一定说过类似意思的话。

此刻,在回忆终了时,胜泰先生再一次在文字里与朋友告别。所有倾吐感情的话都苍白无力,只有交付于这句玩世不恭与友情无关的话。这是他在对戚文灏说话。这句话,比“欲说还休,却道天凉好个秋”,少了难以掩饰的悲凉,多了睥睨命运的豪气。

那天上午,我与胜泰弟兄因各自有事,聊了十几分钟就分手了。望着他匆匆离去的背影,我看到的是一个足球运动员年轻的背影。这些天,读《老吴杂谭》,他的背影总是在字里行间闪动。我们真的是在许多年前就相识了。

吴胜泰先生的背影,经得起这个世界评说。

世说文丛总索引

评论