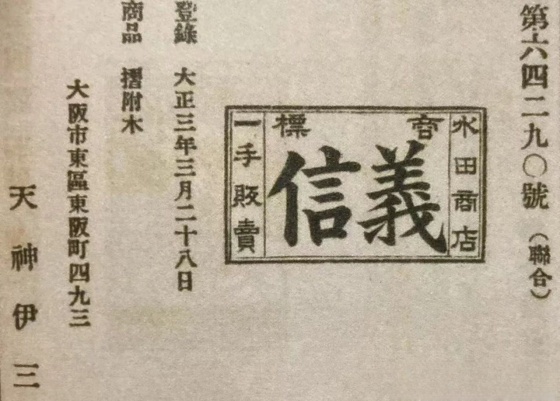

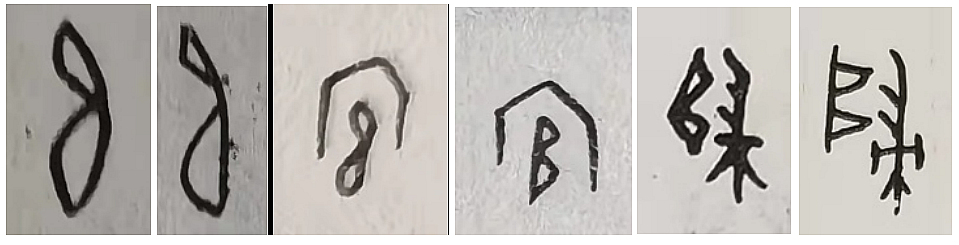

中国的传统文化,讲求“仁义礼智信”的道德准则。以“义信”二字为商号,自然取其坚持正义、讲求诚信的经营理念。

东邻日本,1914年3月大阪市东区东阪町的天神伊三,申请获取以“义信”为文字的注册商标。从图案左右两侧的“水田商店”和“一手販賣”看,这是以“水田”为名的贸易商、担当“义信”火柴的独家销售。

以义信为商标,见之另一枚风格相同的日本老火花。两侧文字的“昌盛製燐株式會社”,应当理解是火柴的生产厂家。也就是说,两枚火花分别代表义信名下的火柴销售商和实际生产商。

虽说昌盛製燐的详细资料一时难以查找,仅从日语汉字的昌盛和对应的罗马字Shyosei,就可发现不少与之关联的火柴商标。

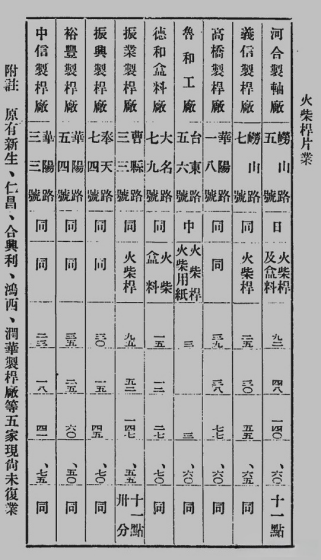

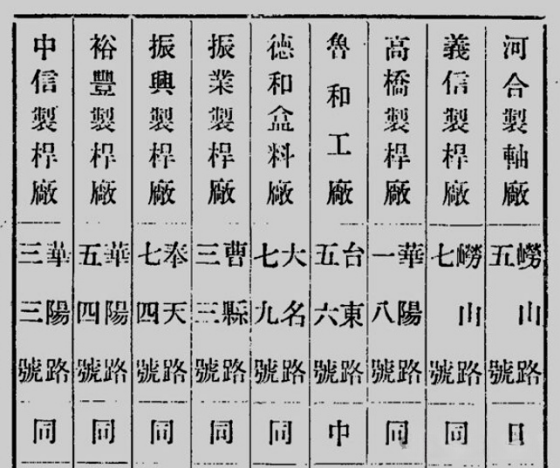

1939年10月出版的《青岛指南》,是沦陷时期一部综合介绍青岛的地方文献。其中经济部分的“工业概况”,在火柴杆片行业、即火柴梗枝与内外盒片的加工企业中,发现一家日资的“义信制杆厂”。

从1938年1月日本第二次侵占青岛到《青岛指南》出版之前,因战事影响已经恢复生产的有三家日资厂和六家华资厂,尚有未复业的另外五家。义信制杆厂在三家日资企业中,依照55名男女工人的数量判断是规模最小的。另外的河合制轴厂和高桥制杆厂,各有工人140名和77名。

早在1927年1月,来自神户的河合由太郎与丛良弼和贺殿臣共同投资成立“合资会社广业制轴公司”,厂址位于华阳路8号。这份1939年的企业清单显示,华阳路18号已是日资的高桥制杆厂。十几年过去,投资商和经营者可能早有变化,但始终没有远离华阳路的周围。

同样,由华阳路东行350米,跨越曹县路的路口即为崂山路。据1935-1936年的电话号簿,河合制轴拥有崂山路2号和5号两处门牌的厂区。所以说,义信制杆所在的崂山路7号,应当与5号河合制轴的厂区同在道路的一侧比邻而居。

义信制杆厂与河合制轴厂的这种地缘亲密度,让人产生崂山路的工厂与远在大阪的义信商标和昌盛制燐株式会社之间的自然联想。两者是否存在母公司和海外分公司的内在关系,有待进一步查证。

火柴杆片业的这份清单,仅在华阳路设厂的就有10号的新生制杆厂、33号的中信制杆厂、54号的裕丰制杆厂。与华阳路形成纵横交错的则是分布于周边利津路、沾化路、曹县路、埕口路、长春路、沈阳路等街区的制杆厂和火柴厂,皆成为以台东镇为核心区的火柴产业聚集地的组成部分。

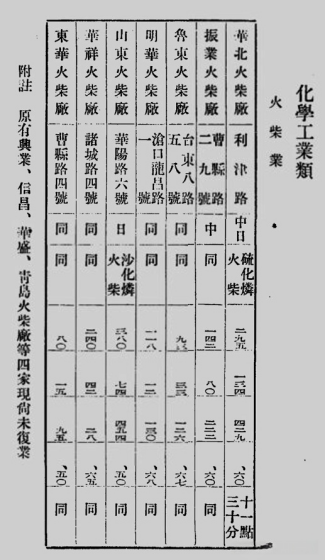

其时,华北火柴厂已强行改为日中合办企业,拥有职工429人。完全日资的山东火柴工厂达454人,青岛燐寸因没有恢复生产尚未列入统计范围。

曹县路29号的振业火柴厂拥有工人222名,居华资企业之首。曹县路33号的振业制杆厂还有147人,另有振业旗下并没复工的新生制杆厂未计。应当说,青岛振业公司在日占初期的经营规模仍然走在行业的前列。

原载 rossen

2025.3.14 00:00 青岛

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论