至今还有“天上九头鸟,地上湖北佬”之谚语。“九头鸟 ”即九头凤,对应“九头龙”,九头龙是共工氏的图腾,也是中华民族的图腾。龙凤彼此不分,正是伏羲女娲彼此合体不分的延伸。

我60年前上课,听石可先生讲,陕西汉中“门神”画甚好。汉中位于山西西南的平原上,因为刘邦灭秦、楚(楚霸王),国号为“汉”,以后中国人就称“汉人”。看来“汉人”伟称原不止一个刘邦的丰功伟绩,因为汉中的帝尧氏——帝舜氏——石家河文化——有虞氏与前石家河遗址的太阳神神庙——大禹与夏朝——匈奴民族,而有“汉人”称谓的根基。

不要忘记,“汉中”可能因为石家河文化打下的厚实的文化基础,才有了“汉人”的骄傲。

我的研究是,石家河文化更是中国伟大的楚文化之开启者(以后待我拙文论之)。

石家河文化似乎最集中地强调了“日头”“月脸”而将中华民族的太阳崇拜之曾经,记录下来了。不是文字记录,而是图像记录。

先说说汉中的门神,门神的神人有:赵公明、燃灯道人;孙膑、庞涓;马武、姚期;赵云、伍子胥;秦叔宝、尉迟恭;对敬德(一对黑脸的尉迟恭);李元霸、裴元庆;孟良、焦赞;穆桂英;杨波、徐延昭;持花状元(一个持桂花,一个举牡丹)等等。我仔细想,这些神人和“铺首”有多的关系?奥!原来它们是“铺首”的替代和生活化,更是“汉人”的楷模化。

言归正传。

“铺首”明清以后叫“椒图”。“椒图”这个名字分明是个不太懂图像学的学者起的名字。如果起名人能多见一些今天商周时代的出土文物,就不会只囿于“龙生九子”之名字了。又有人说,“铺首的形象源自先秦的饕餮纹。”并引《 左传 ·文公十八年》曰:“缙云氏有不才子,……天下之民以比三凶,谓之饕餮”,和《 吕氏春秋 ·先识览》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽害及其身,以言报更也”为证。

显然《左传》作者不明白“缙云氏”和他的周代后人,不太知道伏羲女娲之民族的传说与他们本来无关。

吕不韦的文化秘书也不太懂图像学,张口就说这种“饕餮纹”是周人发明的。

本文将在适当的地方略加分析这种“饕餮”纹饰,以解千年之惑。

至迟在汉代“铺首”一词已经出现。如《汉书·哀帝纪》:“孝元庙殿门铜龟蛇铺首鸣。”唐代颜师古注:“门之铺首,所以衔环者也。”“龟蛇铺首”,是颛顼氏转变成北方天际神灵的图腾的物化,伏羲女娲继承了颛顼氏,发明了伏羲八卦而作为日月之行的开始,所以“铺首”是日、月、龙、凤转化的基础。

对于“铺首”,这里不妨引唐诗人李贺《瑶华乐》诗句“高门左右日月环”为开宗明义。“铺首”一开始是象征日月的,最后也许因为太普及,触目皆及,而让人忘记了源头。

因为伏羲八卦方位之乾(☰)、坤(☷)作为中国家家户户的大门门钉,或者因为吉利的程度不够彻底,而有了门神画。门神画可能太“封资修”,于是又换上了楹联什么的。其实“铺首”是乾(☰)、坤(☷)之象征意义的连续注解。为什么呢?请听我慢慢道来。

众所周知,我们是“龙的传人”,有多不知帝舜氏大约在龙山文化时期(公元前2500年-公元前2000年)发明了“豢龙”以凝聚人民的统治术(见《左传·昭公二十九年》)。

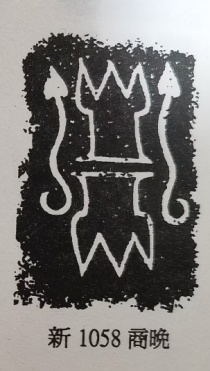

图1 商代图形文字“融”

根据这个线索,我们知道了崇义王心怡《商周图形文字编》的“融”字(文物出版社,2007年10月。P425。图1),是在叙述祝融氏在“豢龙”。龙是祝融氏图腾。豢龙者必也是祝融氏。

祝融氏就是伏羲女娲正宗子孙赖以炫耀并依靠统治天下的族号——祝融氏就是“重黎氏”之“重黎”的另一种读音。“重”指伏羲,“黎”指女娲。

图1的两条龙蛇一条是伏羲,一条是女娲。《左传》上说的“帝舜氏世有畜龙”(帝舜之世开始“豢龙”),所谓的“豢龙”就是豢养象征祖先伏羲女娲的两条蛇一类的爬虫,以礼敬它们的态度,礼敬以伏羲女娲为代表的祖先。也许侯德健并不知道,“龙的传人”就是伏羲女娲的传人,伏羲八卦,就是“龙的传人”之作为传人的宝典。

图1的两个鬲,是豢龙的器皿,这一对鬲让人想起了甲骨文的“卢”字。甲骨文的“卢”是“庐”的本字,“庐”象形庐内中心有炉火,那炉火就是“鬲”的象形。史前社会生活些许像今天某些少数民族地区人们的生活:炉火放在炉中心,白天围着炉灶议事,晚上围着炉灶睡觉。也许古代头领的“庐”要装饰老虎的形象,表示自己是权力的中心,所以甲骨文有的“庐”字上面要加一个“虎”字头(虍)——龙虎可是不可轻视的,我们的权力有它作为支持,谁敢反对我?

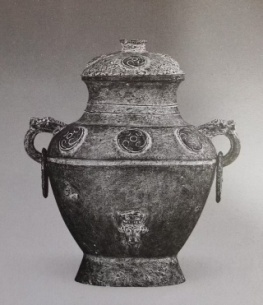

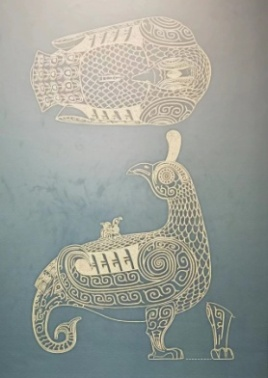

(上图)图2 《陕西宝鸡石鼓山商周墓地M4发掘简报》里介绍的几只商末青铜罍之一。它是后世“铺首”的前身

这个“卢”(庐)字的内涵让人想起了葫芦。在古代一切瓶瓶罐罐都是葫芦的仿生,闻一多说:伏羲女娲又是葫芦图腾的化身(见《闻一多全集》,三联书店,1983年版P:59):葫芦里面的籽,可以说伏羲女娲在葫芦图腾内里的儿孙,葫芦可以是伏羲女娲化作的屋庐……于是陕西宝鸡石鼓山商周墓地出土的两耳衔环之商代末期的青铜罍给了我间接的证明(图2)。

图2之青铜罍,我怀疑它是周公旦平定商王末代子孙武庚叛乱俘获的物品(参考《陕西宝鸡石鼓山商周墓地M4发掘简报》而推测)。此“罍”,是伏羲女娲的化身,也是“庐”字的喻体;它的两个耳,是象征伏羲女娲的牛首龙,牛头下的双环,象征着天(牛是炎帝氏的图腾。炎帝来自大汶口文化之“凿齿”民族,他们“凿齿”是在模仿反刍动物之老牛。《山海经》说帝俊之子是“黑齿”,所谓“黑齿”,就是担心“凿齿”危及生命的改进——他们涂黑了牙齿,以模仿反刍动物。《山海经》说:凿齿民族“姜姓”,炎帝氏姓姜。帝俊就是伏羲氏)——这便是后世“铺首”的较靠前的形象。大汶口文化,其代表精英就是伏羲女娲。

请让我再把上面的推理再重复一遍:伏羲女娲本是葫芦神;他们也是龙图腾神(他们在某个历史时段又称炎帝,所以作为他们共同的龙图腾的角可以是牛角),他们两个生了日月天地。他们两个可以代表日月——葫芦神可以化成“庐”,庐可美称作“罍”,罍就是变化自图1的鬲,图1的两条龙也是青铜罍上的两个龙形耳,而伏羲女娲就是龙形罍耳和罍耳下面是象征日月的圆环;天是圆的,所以这圆环又可象征天上的日月。

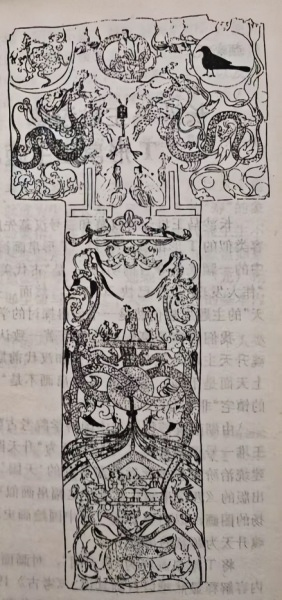

图3-1 马王堆轪侯太太墓出土的“非衣”(扉衣、门帘)。

图3-2 北京地区的大宅门

转过来再说我的证据:图3-1马王堆汉墓出土的“T”形帛画。先说明一下:在马王堆一号汉墓随图3-1“T” 形帛画随葬品出土的竹简记录曰:“非衣,长丈二尺。”由此我们得知“非衣”就是“扉衣”,按今天的话说,就是“门帘”说“门帘”是“扉衣”,犹今天诗人说心门叫心扉。因为门帘就是扉衣,所以这张“非衣”就是门帘,那么盛死人的棺椁就是死者的房屋。

显然这个门帘顶端的“三足金乌”和“月中蟾蜍”就相当于今天北京地区“大宅门”(图3-2)门楣上的“卦木(门钉、日月它)”,“卦木”就是画着“乾(☰)”“坤(☷)”卦画的两个门楣上的木凸。

那么这个门扉上部东、西两条龙,就是象征白昼、黑夜的阳帝伏羲、阴帝女娲;也可以是图2青铜罍之象征东、西的铜环;也可以是“大宅门”上的铜铺首衔环(图3-2)。

那么这个门帘上的中下部,就是棺椁里面人的泉间生活,这好一比葫芦里的籽,其生活状态不可描述。

似乎到了周代,“铺首”似乎渐渐地离开了青铜器皿进入了建筑门面的上面。但是我的结论是:它们的源头都是“日头”“月脸”——“日头”“月脸”,是以伏羲女娲为代表的“太阳家族”已经故去者变成的神灵。我们今天还有习惯称太阳为“祝融”,就是这个家族进入了父系社会,把所有和太阳有关的天象,都由“祝融”或“烛龙”“赤帝”“炎(火)帝”的族名概括了进去。

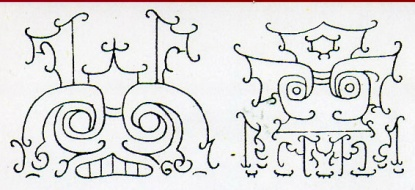

图4-1 龙山文化遗址出土的“月脸”

(左,嘴呈“豁嘴”者为兔子图腾。月亮神为兔子)。右为“日头”

(左,嘴呈“豁嘴”者为兔子图腾。月亮神为兔子)。右为“日头”

图4-2 三星堆二号祭祀坑出土的九个“日头”之一

图4-3 三星堆二号祭祀坑出土的太阳神之季度神“孟、仲、季”之一

图4-4 “太阳家族”之雷神

石家河文化的“日头”“月脸”之较早造型,是龙山文化时期雕刻在玉锛上的形象。这雕刻显然把兔子图腾神归为了女娲——“月脸”的嘴是豁嘴,女娲就是嫦娥,我们的月饼盒上的兔子,就是豁嘴的月亮图腾(图4-1)。这件玉锛出土在诸城,耐人寻味都是,诸城“冯山”是帝舜氏的故乡。

例如三星堆二号祭祀坑出土的九个“日头”,它们分别名字是“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”,这十个日名组成了一旬,这一旬当中的一个“日头”去巡天去了,余下的按什么方式称呼呢(图4-2)?再如二号祭祀坑出土的三个大型的耸目(龙的肢节状眼)、翅耳(凤鸟翅膀与人耳朵异质同构)青铜日头(图4-3),它们应该是一个季度中的“孟”“仲”“季”日头管理者,再如8号祭祀坑出土的抚罍、顶太阳鼓的耸目神(图4-4),是雷神等等。

《吕氏春秋 ·先识览》:“周鼎著饕餮……”我说“吕不韦的文化秘书也不太懂图像学”他们不知道商代无论什么图案,只要在青铜彝器上的图案,凡集群成组的无不是商王族族徽。它们哪里有“有首无身,食人未咽害及其身”的形象表示?

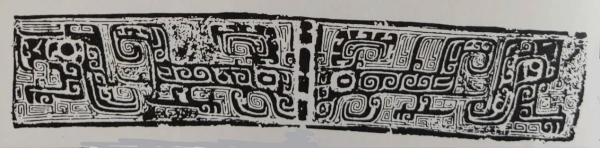

图5 妇好墓出土的罍上商代商王族族徽图案

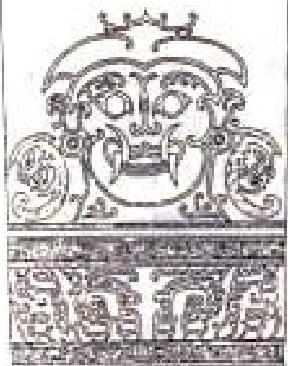

所谓的“饕餮”,基本组成图案是:太阳神(做一只对称的“日头”,“日头”有左右对称的身子),这太阳神是伏羲女娲化作的一头双身龙,是合体神形象。它的头上有牛角或羊角,对称的身子下,左右各有一只凤鸟(玄鸟。图5)。商代的青铜彝器上面的雕刻,几乎样式无一例外。

图6 河北博物馆所藏十大镇馆之宝--战国“铺首”

河北博物馆所藏十大镇馆之宝--战国“铺首”。它高74.5厘米、宽36.8厘米、环内径16.5厘米、外径29厘米,是衔环的。此器巨大,出土于河北易县,在燕下都故城外最北的宫殿建筑基址——老姆台东30米,应为宫门所用(图6)。

到了汉代“铺首”已经比较普及。所以我们见到的多是墓穴石门上的“铺首”,较为明显的是日、月神的形象。

也有的墓门上雕刻的“铺首”是胡人形象。估计那时“铺首”在现实当中门上安装有一定的限制。刻胡人头,随其形象也多雕上一只手,意思是这胡人是守门人,而不是日、月神。这显然是说明富的表现,而不是官品僭越的表示。还有墓门画面上虽是“日头”“月脸”,却双双头戴尖顶胡帽,这显然这是打了丧葬规定的“擦边球”,也能证明“日头”“月脸”的雕刻是有限制的。不过也是后世“铺首”多样化滥觞。

然而地下“铺首”的大流,仍然是“日头”“月脸”。

王晓强更多作品

世说文丛总索引

评论