那时候邮递员骑着绿色的自行车,驮着大袋子小袋子,按着车铃,滴里当啷。到了我们宿舍,把一捆一捆的报纸信件,扔到铁路宿舍临街第一排的林大娘家,邮递员头也不回,偏腿骑上,滴里当啷。

林大娘家里有一个小卖部,是我们宿舍那些酒鬼和烟民频频光顾的地方,那些酒鬼、烟民经常赊账,月底拿了工资还债,然后是又一轮记账。

那时候的人,把信誉和契约精神看得很重,我没听说谁赖账,我也弄不明白那么多人,他们彼此都是怎么把债务记清楚的。

林大娘家里的孩子义务送报送信,报纸没几个人订,我们宿舍里的老八路有《参考消息》,好像还有几家订了本地的什么报纸。邮件主要是信多,天南海北,谁家没有几个外地的亲戚?来往全靠写信。

我们一帮孩子有时候去市里玩,马路边遇到绿色的邮箱,高大敦实,过路人有时把一封信从一个长方形的细口塞了进去。

站在旁边的我总是担心,有人来拿吗?待在里面好几天怎么办?后来见穿绿色制服的人开邮箱,把一堆堆的信拿进邮电局,砰砰砰地往邮票上盖章,这时我悬着的疑问落了地。

我给在4808厂工作的大哥写信,我跑到小村庄的一个邮电所,贴了四分钱一张的邮票,在门外小心翼翼地投进了邮筒,不料太紧张竟然忘了装信纸。典型的买椟还珠。

过了两天大哥拿着我那封信,急乎乎回家问,老四给我寄了个空信封,发生了什么急事?

当兵以后写信就多了,尽管部队离青岛并不远,可是回家一趟不容易,新兵请假尤难。

我当兵八年,好像业余时间都在写信,给家里和同学,包括好多上山下乡的同学,他们分布在山东各地,有的甚至在外省,我们联系只有写信。

部队没有信报箱,营区门口有一个类似传达室的“收发室”,在站岗的哨所后面。我们坦克团所有指战员的信件,都在这里汇聚,发信寄信也是,一般是各个连队的文书来收发室集中收发,我例外,没事就到收发室来看看,因为我订了几份杂志,过来问问来没来,其实也是趁机看看团机关订的那些报纸和刊物,站在那里如饥似渴地翻,人家拿走了我就看不到了,见缝插针“蹭”吧,看一会是一会儿,如饥似渴。

跑收发室还有提前收到信件的喜悦,免了文书统一发放的“二手时间”,先睹为快。寄信时我也是直接到收发室。我发现许多连队的战士经常在收发室附近转悠,有事没事进去瞅瞅,说是帮着分拣信件。我知道他们是在谈对象期间,盼着早一分钟见到爱人的来信。我们修理连好几个,收到信就喜滋滋翻来覆去的看,有空就趴在双层单人床上写信,吭哧吭哧写几行,偷偷地咧嘴笑笑。恋爱使人疯魔。

我曾经写过一首《收发室》的诗歌,发表在济南军区《前卫报》上,其中有这么几句:是一块磁石/把战士的心吸去/是一丛花/散发春的气息/是一座加油站/是一台送话器/是望眼欲穿/是如释重负/这里开出的摩托车呵/拽出了一条长长的线/拴着信封/牵着心绪和秘密……

回到青岛的工作单位是广播电台,收发室宽敞明亮,各个部门订的报纸刊物很多,每天都是成堆成摞。我们专题部办节目用的资料更多,几天没看报纸就一大摞,有时候我带回家,竟然能看到天亮,那时候的报纸刊物信息量也大,深度报道多,加上我看各种副刊,耗时尤其长。看副刊也是为了投稿方便,我那些年还挺能写,在人民日报、光明日报、经济日报、中国青年报、工人日报等等发了不少,稿费诱惑人啊。记得《中华工商时报》的副刊编辑邱华栋来信,你的散文《政委的女儿》,已刊发于几月几号……《羊城晚报》副刊三天两头给我寄样报。我们的来往邮件,一律是“邮资总付”,也就是说单位给统一结算。

我从四方135电台宿舍搬到了市南闽江路,一直琢磨着买个信报箱,好接收自己订阅的报纸杂志,还有那些投稿后的编辑来信。想不到转了大半个青岛,从百货商场到杂货超市,竟然买不到!

我后来打电话给邮电局,你们专业送信的,自己不生产信报箱吗?

听到对方说不生产,我又问,你们知不知道哪里有卖的?我不会做,买一个总可以吧?

电话那边好像在冷笑,说我们是邮政管理局,正儿八经的事业单位,下面的不光送信,还送电报、包裹,忙得要命,谁顾上什么箱子!

看来是买不到了。

我就纳闷,难道别人就不需要信报箱吗?回来看看我的那些邻居,原来人家是自己做的信报箱,形状各异,大小高矮不齐,用钉子挂在进楼的过道上。

有碍观瞻,但实惠。

自己也做一个吧,想想又觉得太费事,我有些不舍,觉得信报箱应该有市场,为什么就没有厂家生产呢?难道让每一个用户都自己割木头、挖口、安装活页、涂油漆等等,这不是难为人嘛!

我那时候在广播电视报工作,负责的版面里有一个《社会杂志》,发一些散文随笔,我就写了一篇《为什么买不到信报箱》,在报纸上发出来了。发问也为解疑。

报纸登了没几天,编辑部接到一个电话,说他们原来就是生产信报箱的,因为销路不佳,现在已经转产了,看到作者需要信报箱,他们愿意赞助一个。

我坚持给他们钱,可是人家不收,说积压产品,不嫌弃就行。

说起来也怪,我踏破铁鞋无觅处,人家却到处推销没人睬,市场的风向难以捉摸。

不过,塞翁失马,焉知非福,信报箱厂家的转产,后来证明是远见之举。

我拿到这个信报箱一看,比我们广电小区所有的信报箱都气派,上面是屋顶一样的斜面,下面是凸出一道铁皮遮挡的投递口,箱门上是三个红色的“信报箱”美术字。箱锁是黄铜芯的抽屉锁,不像邻居那些自制信报箱的锁,各式各样不说,还难看,有的大铁锁足足占了信报箱的三分之一强。我知道他们是怕信件和报刊丢失,谁也不敢不上锁,顺手牵羊的人太多了。复杂的人性,实在不敢实验。

可是我看的外国电影,家家户户的信报箱都不带锁,而且放在院门外,方便邮递员投递。那些信报箱底是平的,圆顶,估计是防风防雨,从电影里和各种文学作品里,我也没发现失盗的事儿。

大作家托尔斯泰深居简出,与外界的联系主要是靠庄园门口的信箱,大量的读者来信,有的与托尔斯泰探讨社会问题,有的向他倾诉苦难,有的给他提供各种素材,包括稀奇古怪的人物和故事。这些形形色色的信件,成了托尔斯泰的耳朵和眼睛,他对社会和人性的观察了解,洞烛幽微,愈加深邃。

我在挪威作家乔斯坦·贾德的长篇小说《苏菲的世界》里读到,小姑娘苏菲收到的第一封信,就是在自家的信报箱里,信里只有一句话,你是谁?

从此,苏菲和对方一直书信联系,他们的邮箱有时候是双方约定的小树林,一块带有标记的石头下。苏菲打开了神秘宏阔的世界,踏上了人类智慧的阶梯。邮箱是不可或缺的第一步。

境外的邮箱四敞大亮,邻居间彼此信任,互不侵犯。有一年我在加拿大,转了不少生活社区,信报箱依然在门外,继续没有锁,许多彩色的报纸和杂志,有的溢出箱外,有的散落在草地上。

听加拿大的朋友说,他们移民20多年了,没听说谁丢失过邮件。

赞助给我的那个高大上邮箱,在广电小区一如既往地发挥作用,容量大,安全,我个人订的《三联生活周刊》《小说月报》《世界文学》等,如约而至,我经常从箱里拿出这些杂志,感觉又和老朋友见了面,口粮充足,欣悦之情满满。

突然有一天,我的这个信报箱不翼而飞,我到处寻找,不见踪影。

后来听说是被小区业委会给拆了,因为我们楼下新开的酒店,怕举报油烟污染而“贿赂”小区居民,免费给我们安装了一个整体的不锈钢大信报箱,每家一个小格柜,巨大的蜂巢一般,占了整整一面墙。原先的各种信报箱统统拆除,据说被扔进了垃圾箱。

遗憾的是,整齐划一的信报箱太小了,一本稍厚的杂志都塞不进去,《青岛文学》是杂志社每个月送的,我一年到头竟然见不到几本。想想也是,大信封露在外面,路过的人一抽即走,痕迹不留。是拿还是偷,谁也说不明白。

“蜂巢”窝小,我的报纸一天不取,直接就堵住,那些年各种报纸都在扩张,记得《半岛都市报》一天就是一大摞,有时候竟然能上百个版面,沉甸甸的一堆,广告印刷品也多,一些商场的彩页,不请自到。卖废纸都比订报都合算。

我同时有好几份报纸,都是媒体同行赠送的免费订报卡。狭小的信报箱根本就放不下。我跟同行的哥们说,别送报纸了,我经常见不到。

再后来,人们都不爱看报纸了,包括刊物,网络太发达了,早晨睁开眼先看手机,什么消息也有,想想报纸还要排版、印刷、投递,不用说印刷前的一级级审稿,都是些歌功颂德陈词滥调,离烟火气、地气远着呢。更不用说时效性了,网上沸反盈天,滞后的报纸文字姗姗来迟,黄瓜菜也凉了。

记得上个世纪九十年代初,我在西安住了两年,上小学的女儿经常给我写信。女儿读大学时独自在上海,她倒不写信了,大学生宿舍有座机电话,我们都在电话里联系,摁几下按键而已,写信仿佛多此一举。

再后来,女儿去海外一些国家,打开手机视频,类似面对面聊天,有时候竟然忘了她在德国还是澳大利亚或者美国,整天视频,恐怕说她在隔壁房间也无所谓。

有一年春节女儿在北京,做一条红烧鱼时还视频讨教,她妈妈在青岛遥控指挥:现在该倒老抽了,别糊了锅……我觉得她们好像是在同一个厨房里对话,什么都能看见。如果换作写信,即便一个动作或稍复杂的表情,没有大半页信纸恐怕写不明白。有几年我在电视台拍专题片,看到纸上的环境描写好几百个字,镜头转了一下,全解决了。不可同日而语啊。

日新月异的信息时代,真是难以想象的便捷。

这时候的写信邮递,似乎成了陌生的词汇,一个风烛残年、步履蹒跚的老人。

不写信,庞大的邮票市场萎缩坍塌了,用不上,谁还买什么邮票啊,毕竟集邮爱好者越来越少,电话磁卡就是教训。

我也是集邮发烧友,在广播电台工作的时候,每天收到不少听众来信,有投稿的,有点歌的,还有给谈话节目主持人诉说苦闷的,来信五花八门,信封上经常会有眼前一亮的漂亮邮票。近水楼台先得月,我把那些特种邮票、纪念邮票,包括大面额的普通邮票,都剪下来,回家用水泡,再把邮票取下晾干,用镊子夹进集邮册里面。

这些“盖销票”有重复的,我就和集邮发烧友们交换,互通有无,乐此不疲。

那时候集邮收藏火爆到什么程度?一枚面值八分钱的生肖猴票,竟然能炒到上万元,错版的“全国山河一片红”,拍卖会创下了1380万元的成交纪录!

我在文化市场买过不少邮票,四方联,成版的纪特,还有成捆的小型张,带邮册的专题,年册当然每年都不能漏。买的时候价格就比面值低,集邮迷都期待升值发财的那天。岂不知人家邮政总局竭泽而渔,一再加大邮票的发行量,花纸头换真金白银,收藏行情能好了?

手机时代悄无声息地来了,一部手机把所有信件功能尽入囊中,攥着手机就是扛着电脑,家庭影院,位置导航,买卖支付,读报看书……再加上AI人工智能,小小的手机攻城拔寨所向无敌,扫荡时顺带摧毁了集邮行业。缺失了实用功能的邮票,一落千丈,一地鸡毛,狼藉一片。

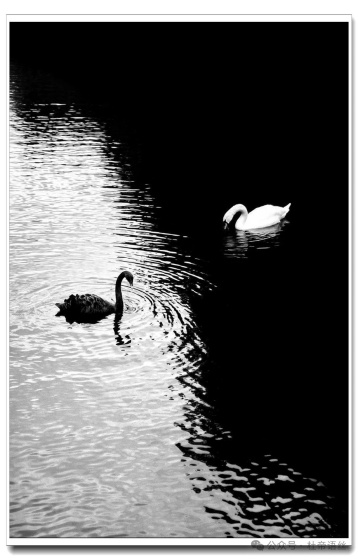

图片

我们小区的那些信报箱,早已落满了灰尘,大量的门变形,锁也坏了,千疮百孔。许多住户搬走了,有主无主的谁也弄不明白。空荡荡小柜,有的里面是烟盒、烟蒂、发黄的餐巾纸。

我以前有个习惯,回家时经过信报箱,总是往投递口看看,里面是不是有什么东西,现在这个习惯已经改了。信报箱有没有的呢,只要手机在,一切都在。定海神针。

记得一个著名作家满腔缅怀,说,从前的日色很慢,车、马、邮件,都那么恬静的慢……

我倒不觉得慢有什么好,现在出门都是动车、高铁,你让他坐马车试试,不颠死,也烦死。

也许人家本来就不怕烦,还怕快呢。心绪不同,各有所爱。

信报箱,跟一些传统老物件一样,缓缓地遗落在生活深处,无法逆转。

无须感喟,随遇而安。

2025年3月22日,写于青岛

原载 杜帝语丝

2025.3.23 9:35 青岛

杜帝更多作品

世说文丛总索引

评论