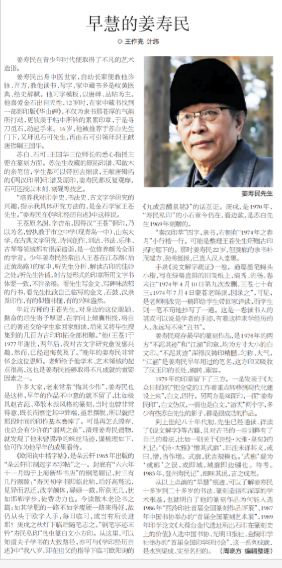

一个人在某一领域想要有所成就,需要多方面的因素和合齐力,比如家庭条件、天赋、明师指导、自身勤奋,等等,这些,姜先生全部具备。

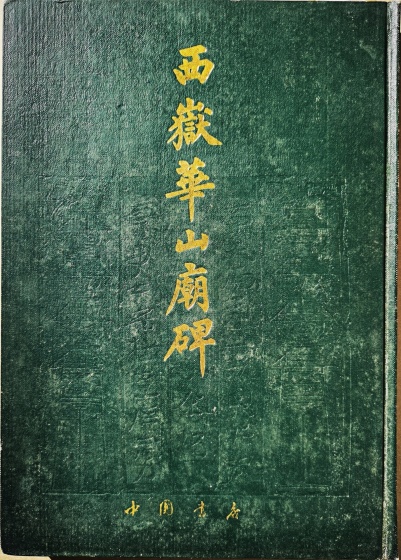

出身于中医世家,父、祖以医药为业,同时又是颇具传统风范的读书人。家庭教他诊脉、开方,也教他读书、写字,家中藏书,多是岐黄医典、经史辞赋类,习字模板,以唐碑、丛帖为主,篆隶拓本少。夫子对金石的喜爱,出自天性,十二岁时,在家里的藏书中找到一部民国影印的《华山碑》,打开来看,不仅为隶书那苍厚的气韵所打动,更钦羡于帖中所钤的累累印章,于是寻刀觅石,动起手来。夏天,依祖父给找来的孔云白《篆刻入门》、陈目耕《篆刻针度》,开始自学。翌年,王铨吾先生带他拜师王苍,直到古稀之年,寿民先生还清晰地记得,那天一进门,铨吾前辈就喊:“今天给你带来了一位小朋友……”一九六七年,一位姑丈荐他于苏白先生门下,次日,拜见石可先生,又由石可引领,拜识王献唐先生的哲嗣王国华。这是夫子平生的四位恩师。

苏白、石可、王国华三位师长的悉心指授,主要在篆刻方面。苏先生收藏的原拓印谱,邓散木先生的亲笔信,学生都可以带回去细读,献唐先生辑拓的《两汉印帚》印谱及原印,他都反复观摩,石可还授以木刻、刻砚等技艺。

“培养我对印学史、书法史、古文字学研究的兴趣,指示我具体研究方法的,是金石学家王苍先生”,寿民夫子在《学印经历自述》中这样说。

王苍(1900-1977),原名澍,字杏东,因得汉“王苍”铜印,乃以为名,山东人,居青岛,执教于市立中学、山东大学,在古典文学研究、诗词创作、文字、训诂、书法、乐律、古琴等领域,都有极深的造诣,是一位修养颇为全面的学者,但因在多次运动中罹难,大多作品未能面世,著述未能出版。

少年姜寿民经常出入王苍先生江苏路、后迁黄岛路的家,听先生分析、解读古印的佳妙处,听先生告诫,刻古玺形式的印章所用文字国别要一致,不许杂凑,看先生写金文、写碑味浓郁的行书,看先生批改自己临写的金文、石鼓、汉隶及印作,有的似懂非懂,有的兴味盎然。

年近古稀、身处逆境的王苍先生,对身边的这位聪颖、勤奋的后生,一定也寄予厚望,在学问上倾囊相授,自己的著述学生可以拿回家细读,后来又将毕生搜集到的几百方古印印拓,全部赠送。“他(王苍)于一九七七年谢世,二年之后,我对古文字研究的兴趣才大发,然而,已经追悔莫及了”,晚年的寿民夫子非常怀念这位恩师。虽然有点“追悔莫及”,然而老师对他的影响是巨大的,给予他的学术、艺术领域的起点是非常高的,这也是寿民夫子能够取得常人无法企及的成就的因素之一。

许多大家,老来常常“悔其少作”,寿民先生也是这样,早年的东西,不中意的就不留了,比如极具赵古泥、邓散木派风格的篆刻,当时也曾非常得意,既长而察觉了其中弊端,亟思摆脱,所以就把那段时间的印作基本磨掉了。可是再怎么毁弃,也总是会有少许的漏网之鱼,清理夫子遗物,就发现了他未曾毁净的蛛丝马迹,谨钩稽如下,恰可作为早年的成果看待。

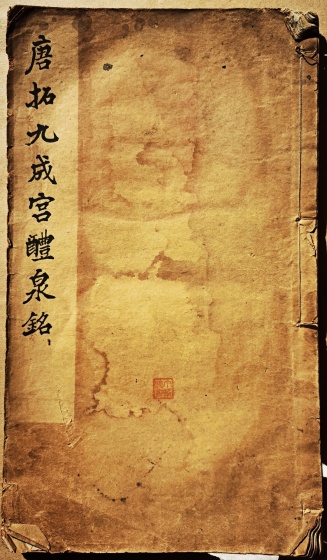

《欧阳询中楷字帖》,朵云轩一九六五年出版的“朵云轩印制选字本字帖”之一。封底有“六六年十一月购于上海新华书店”的钢笔题记,封三有几行题跋:“寿民初学书即临此帖,后好高骛远,见异而思迁,改学颜体,碌碌一载,所获无几,犹如邯郸学步,徒费功力也。今读散木老论书之篇:如其学肥的一路不如学瘦硬一路来得好,故仍从头于欧字入手,每日临习,或当有所长进耶?庚戌之秋灯下临后随笔志之”,仍为钢笔字迹,末钤“寿民私印”鸟虫篆白文小方印。从这里,可以知道夫子学书的大致路径,亦可与《学印经历自述》中“我八岁,即在祖父的指导下临习欧阳询的《九成宫醴泉铭》”的话互证。庚戌,是一九七〇年,“寿民私印”的小石章今仍在,看边款,是苏白先生一九六九年刻赠的。

“秦汉印萃”四字,隶书,右侧有“一九七四年之春月”小行楷一行。可能是整理王苍先生所赠古印拓时题下的。其时寿民夫子二十二岁,但腕底的隶书朴茂、劲秀,已直入汉人堂奥。

手录《说文解字疏证》一卷。通篇墨笔蝇头小楷,写在绿格直排的旧笺纸上,清秀、流畅,卷末注着“一九七四年四月十日第九次改删,王苍七十有三;一九七四年七月四日蒙苍老赐读,因录之”,可见,是老师刚改完一稿即给学生带回家详读,而学生则一笔不苟地抄写了一通。这是一卷读书人的,甚或可以说是学者的手迹,有着这样求学经历的人,笔下永远带着一种隽永的书卷气。

应该是七十年代中期,寿民夫子可能创作过一幅录毛泽东词作《清平乐·蒋桂战争》的书法作品,篆书。说“可能”,是因为到目前为止,尚未看到整幅作品,但小稿留下了,四十六个字写在巴掌大小的一块宣纸上:“风云突变,军阀重开战……集钟鼎文字,敬书毛主席词一首”,字,虽说是“集钟鼎文”,但既有大篆跳跃的节奏,又有小篆的齐整妍丽之美,功力不浅。根据字迹及用词、抬头等形式推断,当为七十年代中期所书,那时毛泽东还在世,或者刚逝世不久。

留到现在的,夫子最早的篆刻作品,是一九七八年的两方,“不泥其迹”和“江涵”,均为方寸大小的白文印。“不泥其迹”深得汉铸印精髓,匀称、大气,“江涵”是夫子早年用过的笔名,这方印又吸收了汉玉印的长处,婉转、雍容。

一九七九年的印章,留下了三方。一是发表于元月二十八日《大众日报》的多字印“把全党的工作重点转移到现代化建设上来”,白文,四行。另两方是双面印,一面“姜寿民印”,白文仿汉,一面也是白文,“游天”两个字,多少有些苏白先生的影子,用常人的眼光看,都是很成功的作品。

到八十年代初,先生已经通读、详读了《说文解字》,阅读了大量古籍,并且对古书的一些训释有了自己的看法,比如一则关于《诗经·大雅·皇矣》的札记:“《诗·大雅》‘憎其式廓’,旧注未详其义,或曰,憎,当作增,式廓,犹言规模也。涵案,式廓疑为或廓之误,或即域,域廓即边疆也。待考。一九八三年,登州寿民记”,细味其说,言之成理。

从以上点点滴滴的“早慧”痕迹,可以了解寿民夫子十几岁到二十几岁的书法、篆刻和学术的根基,也就明白了他的篆刻作品入选一九八六年“西泠印社首届全国篆刻作品评展”、一九八七年中国书协举办的“首届全国篆刻艺术展”,印学论文《大葆台金代遗址所出石印在篆刻史上的价值》,一九八九年入选中国书协、光明日报、金陵印学社举办的“首届全国印学研讨会”……的一系列成就,是水到渠成,实至名归的。

2024年6月12日 于青岛夹岭别木山馆寿民夫子故居

(本文刊载于《青岛财经日报》“人物”周刊2024年6月19日A8版,见报时文字略有改动,题目改为《早慧的姜寿民》)

王作亮更多作品

世说文丛总索引

评论