小时候,因飘荡不定,何湘作入学比别人都晚,先是在青岛嘉峪关路的海军小学上学,同学全是驻青海军部队各级领导的子女,后来随父母从汇泉路搬到黄台路24号,图惜家近转到黄台路小学。他父亲曾担任中国工农红军第一方面军一军团的连长,参加过长征,先后跟国民党兵、日本兵拼过刺刀,一次肠子被挑出来,用手塞回去,找块长布把腰紧紧缠起来,继续杀敌(盘肠英雄)。天下平定以后,紧绷的神经放松下来,但积伤成疾,身体垮了。他辗转在医院、疗养院、家里,正式办公的时间很少。硬伤还好说,难办的是肝病久治不愈。医生建议找中医调理试试,他认识了懂得一些医术的拳师张正祥师傅。张师傅领着他先后拜访了一些岛城中医,使病情得以缓解。

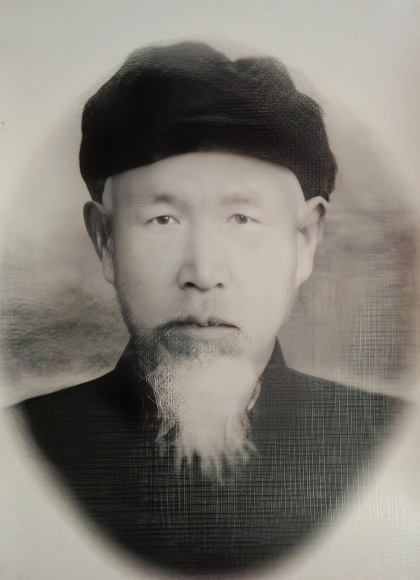

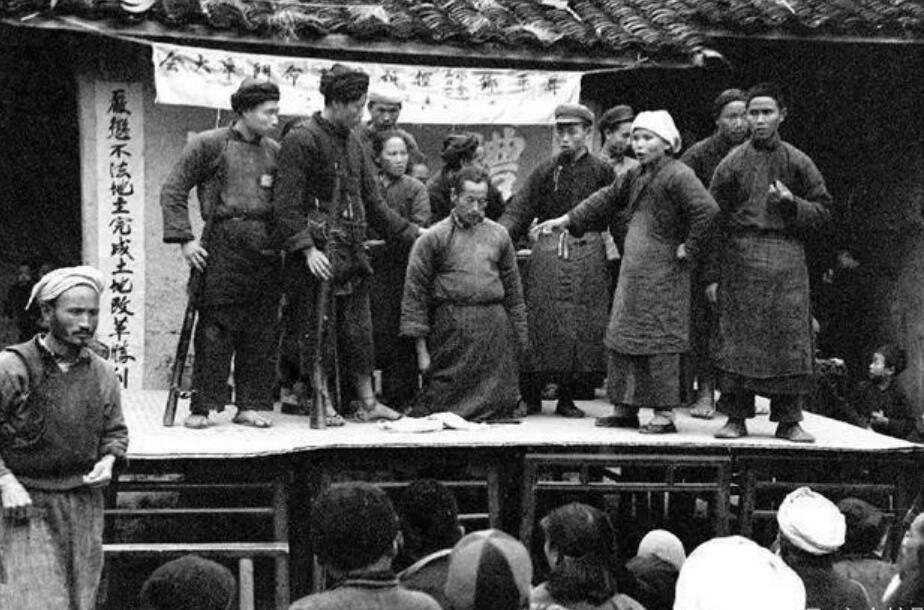

张师傅是岛城著名拳师。他留着山羊胡子,双眼细长而有神,接近一米八的个头,瘦削,强健,眉宇间隐藏着一股刚毅之气。他生逢清朝末年乱世,当过紫禁城带刀护卫。后来把向自己寻衅的山东督军张宗昌的保镖打伤,遭通缉,逃去朝鲜避祸。张宗昌被人打死后才回来,在烟台结识了梅花螳螂拳武术家郝斌,成为挚友。为谋生,张师傅曾受聘在国民党军队担任武术教导主任,他教过的官兵,很多人死在抗日战场上。囿于职责,他只管武术教学,不参与行军作战,从未在战场上与八路军解放军交过手。即便如此,1949年以后,这也成为他在政治上遇到许多麻烦的诱因。

二

何湘作自小身体壮,好打闹,舞拳弄棒地整日不消停。张师傅看他像块练武的材料,有意收他做关门弟子。小何的父母都从战斗部队走过来,也不反对孩子习武。小何十二三岁时,开始在黄台路青岛医学院东北侧养狗场(做医疗解剖用)附近的空地上,跟张师傅学习长拳。师傅先教小何压腿,压来压去老一套,都烦了,还逼着继续压。张师傅开导说:这是练武术的基本功,只有把柔韧性展开,才好学下去,尤其是你现在这个年纪。然后是蹲马步,练脚底的扎实。有时师傅会冷不丁推小何一把,后者骨碌就滚一边去了。这不行,直练到推不倒为止。张师傅看到这个徒弟还行,说下一步准备练练他的胆子。小何自恃平时就是风风火火的贼大胆,没当回事。这天终于来了,师傅让他半夜12点去台东大庙附近的一个院子,替师傅还愿:方法是给一个死人喂10个饺子。小何一听难为了,想打退堂鼓。师傅说,这样就算了,你就别学了。小何不甘心,如能把将一帮子坏人全部打翻在地的功夫学来,那该多好?就这样,硬着头皮,瞒着父母,到定妥的那天半夜,这小家伙抖胆翻墙跃入院子,一看,哪有什么棺材,再看,地上一张破席子鼓鼓的,下面好像有东西,掀起来,果然有具死尸横在那里。俗话说“人死如虎,虎死如猫”。小何哆哆嗦嗦,试探着用手掰开他的嘴巴,放进一个饺子。谁知死尸用牙嚼了起来,还真咽了。咦,死尸还能吃东西?管不了那么多了,再喂……10个饺子全被吃光,小何连忙起身要走,死尸竟然发声“还不够……”,吓得小何魂也飞了,把碗一扔,咣当一声,碗碎碎的,那声在黑夜里响得瘆人,怀揣着蹦蹦的心跳,他昏头昏脑地越墙踉跄逃窜。回到家,发了一周高烧,还不敢跟父母说原因。心想:这下完犊子了。我这熊样,师傅不会再教我了。谁知师傅来看小何,还夸他胆子算大的——好多徒弟根本过不了这一关。他说,是花钱请了一个人扮演的死尸。后来小何见到这位“死尸”,调侃他是个“还不够”。(小何认识的海军北海舰队两栖中队的朋友曾这样说:教官命令他半夜单兵去山上乱坟岗子,在墓碑下面找一张纸条。找不到就是不及格。可吓死了。人们可能不知道,两栖中队的人,赤手,只要打出一个动作,对方不死也是重伤,绝不给对方反手的机会)内行人知道:习武之人,不只是练技艺,没有包天的胆量,到了敌众我寡濒临绝境的时刻,再好的功夫也使不出来。

此后,张师傅倾其全力教何湘作全套长拳。他说,这是“打拳”,不叫学拳。他认为,多数徒弟是来学拳的,小何跟他们不一样。长拳的特点是蹿蹦跳跃,拉的架子大,动作舒展大气,形象美观,极具表演价值,而更具威胁的是它在格斗中的实用价值。在师傅手把手的具体指导下,何湘作系统地经过了如下阶段:站功,锻炼定力;排功法,练就抗压抗击打能力;段式,掌握不同的武打套路;技法,手脚头肩肘背并用打击对手的各种方法。另外,师傅教他“飞腿”时,强调必须“旱地拔葱”,这样才能突然有力,爆发出效果。以一打多时,应注意引导对方犯力学错误,或逼对方进入自己的拳法套路,取得主动,控制对方;还要瞅准迅速撤离拳斗场地的时机,以便保存体力,后发制人。每次打这些拳时,师傅都选择在深夜进行,他不想叫外人看到,绝对属于秘传。

三

1960年代的青岛,各式螳螂拳也很有市场,武术界往往谁也不服谁,各路人马经常围着第二体育场和大庙山(贮水山)108蹬大台阶几个地方转。当时“发展体育运动 增强人民体质”的口号深入人心,掌管体育工作的贺龙元帅年轻时也是习武之人,很重视武术的推广。市体委主任姓贾,是由38军一个营长转业来的。贾主任很重视武术,也很高明,他组织长拳和螳螂拳武术队分别去海军、陆军部队和工厂、公社表演,让他们都有露脸机会,尽量调和双方的关系。军人本来就常年运用各种方法锻炼身体,学习格斗本领,对武术兴趣自然就高。对各路武术队的表演,经常报以长时间掌声,现场气氛煞是热烈,表演者也很有成就感。

在张师傅的调教下,经过数年磨炼,何湘作的技艺一点一点增进,师傅有时会突然喝令三四个壮汉围着小何一个人打,小何一开始有顾虑,放不开手脚,师傅在一旁朝他喊:“上场交手无父子,打!”这是师傅在激发徒弟的斗志。平时习武,结交的人多了,何湘作跟青岛武术界的王云山、刘宝军、林占元等名手都有交往。张师傅手下的刘国民是大徒弟、小何的大师兄。师傅年长小何约60岁,徒弟们都看得出,只有何湘作才是师傅最得意的弟子。师傅告诫小何:以后社会无论如何变动,都要保持做人的正义感。平时不能好勇斗狠,不要轻易出手。因为你的腿脚力量早已与他人不同,他担心这个徒弟毛毛躁躁惹出事来(黄台路小学以后成为丹东路小学。六年级时,教体育的王老师欲立师威,先动手揍了敢于顶嘴的小何,结果反被这个小孩打得鼻口窜血,小何因此背了个记大过处分)。如果实在万不得已,就不要胆怯,不要怕出血,打就打个死的。小何后来被山东体校武术队相中,去了济南,成为武术小班专业运动员。可只要回青岛,他都会带上礼品登门探望师傅。回想1945年,父亲在著名战将梁兴初部下任团长时,何湘作出生于野战军的行军行列中。战况紧急,部队安全是头等大事,往往顾不了那么多,这个随军的孩子几次丢了又找回来,最后一次,是在山东解放区莒县董县长家里找到的。父亲的几个从死尸堆里滚出来的战友抱着孩子感慨道:“这小家伙,命硬!”何湘作说,我是军人家庭出身,但自小没感受到多少父爱。后来在师傅身上,得到了一些补偿。

四

张师傅去世接近60年了。何湘做多少次搬家,始终珍藏着他老人家赠送的几张黑白照片。四九年时,师傅已经60多岁了,没有固定职业,空有一身武艺而无处报国,生活离不开儿子和徒弟接济,三年困难时期更是陷入窘境。小何有时趁家里保姆(她管全家家务)不注意,拿俩馒头出来给师傅送去。当时登州路上驻着6128部队的卫生营,里面当兵的好多都认识小何。一年夏天,卫生营部分人员执行任务去了,炊事班多蒸出的两大笼屉馒头没人吃,放着就馊了,他们全送给了路过的小何,身边没袋子,他灵机一动,脱下裤子把口一扎,倒上馒头跑着送到师傅家。师傅见了,疑惑地发问:你从哪里弄来的?答:正路来的,放心吃吧。小何懂得,师傅宁肯挨饿,也不准徒弟走了歪道。1966年,贫病交加的张正祥师傅去世,享年80岁。

师傅有三个儿子都练长拳。大儿子张云峰带出的名徒王常凯,是全国运动会武术标杆运动员,曾担任山东省武术协会的领导,何湘作至今保存着他1分33秒的昆仑剑表演视频。可惜张云峰去世得早。二儿子在台湾做国军武术教官(与其父亲有类似经历),1949年以后父子失去联系。1980年代两岸实行“三通”后,二儿子回过青岛一次,此时他父亲已去世20多年,只能去墓前默默祭奠。住在青岛的三儿子也多年教拳,今年89岁,比何湘作大10岁。双方至今保持着来往。

2025.3.29

刘开明更多作品

世说文丛总索引

评论