竹崇拜,曾是中华民族最早的图腾崇拜之一。正儿八经的历史书上没有专章的记载,但也有间接的叙述。《山海经·大荒北经》:“卫丘方员三百里,丘南帝俊竹林在焉,大可为舟。”这个记载,恐怕就是拙论“竹子和龙形质互换的证明”的唯一战国时代文献依据了。其实竹子这种草类植物被中华民族发现、利用,远在史前的很久以前就开始了,只是人们没有办法记住具体的时间,只能把它的发现、利用,朦朦胧胧记在了“帝俊竹林”这件事上而已。

帝俊,就是大昊氏、伏羲氏、帝喾、帝辛等族号的拥有者,他和女娲在称呼上彼此不分,只是随着母系社会逝去,人们渐渐地把伏羲理解成一位男性而已。“帝俊竹林”“大可为舟”告诉我们,竹子可以制造成竹筏,远渡千川万水,成功地迁徙佳域。就此我浮想联翩:“帝俊竹林在焉,大可为舟”的记载,是不是一次有目的的迁徙,省略了迁徙的过程、迁徙的目的地?例如由红山文化的某一地,迁移到大汶口文化或安徽凌家滩文化的某一地?

我今天的拙说,是论究竹子崇拜,在赵宝沟文化(公元前5350年-公元前4420年)和红山文化(公元前4600年-公元前2800年)及大汶口文化(公元前4400年-公元前2500年)之间,谁先谁后的可能的。

帝俊,可以说是大汶口文化中的文化符号。大汶口文化,其民族集团的代表性精英人物,就是伏羲女娲;以他们二人为祖先崇拜的民族,一直牢牢地凝聚民众达数千年之久。他们先是推出来太阳崇拜,继而又推出了龙凤崇拜,我们今天常常挂在嘴边的“龙的传人”,就是指他们的传人。实际侯德健作“龙的传人”之歌时,可能有一个无知的忽略:他不知我们是龙凤的传人,是伏羲女娲的传人,女娲代表着曾经领导中国史前社会的少昊氏,到了父系社会时代,伏羲成为伏羲女娲民族集团的代表,但是我中华民族不愿意忘记了女娲的贡献,于是就把他们制造成了同体神,提其中的一个,相当于提及二人。

女娲氏出自颛顼氏,颛顼氏出自少昊氏,伏羲氏则直接出自少昊氏。少昊氏发明了天文节气,今天的吉祥图案“丹凤朝阳”就是他们在这方面贡献的记忆(少昊氏崇拜凤鸟,发现了太阳的活动规律),伏羲氏代表着父系社会登场,农业的种植,缺不了雨水,于是他发明了龙图腾。今天吉祥图案“二龙戏珠”很好地表达了子子孙孙对他们的纪念(他们二人是同族婚,所以他们是“兄妹兼夫妻”,他们共同崇拜龙,致力人口繁衍,“珠”是他们繁衍事业的成果)。

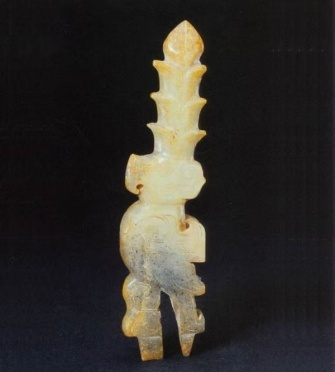

图1 辽宁东沟县后洼遗址出土的玉雕竹子

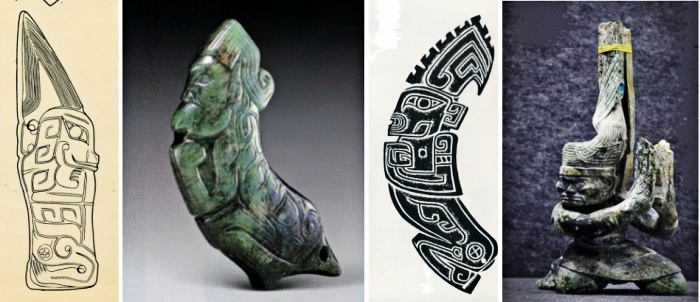

(右图是左图的线图)

(右图是左图的线图)

距今6000-5000多年前辽宁东沟县后洼遗址,是和红山文化发生地相近的一处文化遗址,曾出土了一节玉雕竹子坠饰(图1),这是红山文化周边地域有竹子崇拜的兆示。竹子崇拜,是中华民族最本土化的崇拜,这一点我是片刻不敢忽略的。因为竹子崇拜和帝俊的文献暗示,是我拙说的支持。

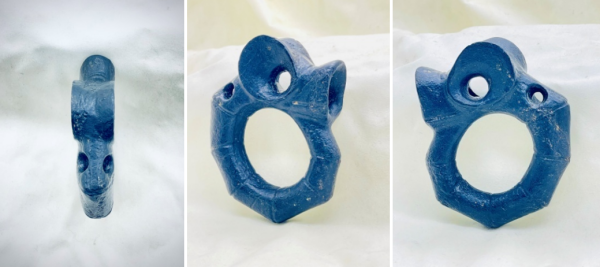

图2-1(左)、图2-2·大汶口文化竹子可以借代龙蛇

这就是“夸父”手持的龙蛇之象征体

这就是“夸父”手持的龙蛇之象征体

我曾在五莲市博物馆看到了玉雕竹子手镯的藏品,它们一只是1974年潮河镇丹土遗址出土(外径7·5厘米、内径5·61厘米、厚1·5厘米,内圆,外为五角形),一只是1975年潮河镇丹土遗址出土(外径9·15厘米、内径5·1厘米、厚1·1厘米,内圆,外为六角形),两只玉镯子均为可以佩戴于手臂上的装饰品(图2-1、图2-2),这叫我想起《山海经·大荒北经》名曰“夸父”的人“把两黄蛇”之记载了。将这个神话转换到现实之民族团体服饰上,所谓“把两黄蛇”,就是双手腕上戴象征龙蛇的线绳或镯子。今山东人还有一古称叫“山东侉子”,其“侉子”还有“夸父”的意思。大汶口文化的主要的发生地在今山东,五莲丹土遗址就在山东,这“夸父”应该就是大汶口文化民族集团的一个族群。“把两黄蛇”,就是他们的首领手腕上有两条借代龙蛇的手镯。

《左传·昭公十七年》:“大昊氏以龙纪,故为龙师而龙名。”因为大昊氏龙图腾,所以中国的古人,就以“龙”借代大昊氏、伏羲氏、帝喾、帝辛等族号的拥有者。又因为伏羲是“帝俊竹林”的拥有人,所以“龙蛇”又可以借代帝俊、伏羲的前提下,转而借代竹子。今天许多“风水师”常常因为客户家居五行缺水,而让挂竹子画,他们不知道画上的竹子,本是龙的借代。

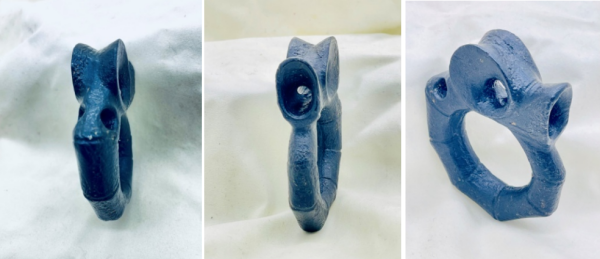

图4 战国时代龙蛇与竹笋异质同构的吉祥物

以竹子借代伏羲,在商代的玉雕中曾经有过,那是一件伏羲女娲合体玉雕像——伏羲借代竹笋,女娲半身以玄鸟图腾象征(图3)。日本美秀博物馆还藏有一对战国时的金属铸竹箨龙(图4),它巧妙地把一条龙蛇和竹笋异质同构在了一起。这说明竹子和龙的关系,一直很密切。

图6 赵宝沟文化时代的猪首鸟翎蛇躯龙

某大学雕塑系教师一天拿来一件天铁(铁陨石;内夹有星星点点的橄榄石)雕刻的龙让我看看(图5-1、图5-2、图5-3、图5-4、图5-5、图5-6、图5-7、图5-8、图5-9):这显然是红山文化的遗存。事后某老师给我传来一张赵宝沟文化时代的一件猪首鸟翎蛇躯龙(图6),让我参考。我的看法是:自赵宝沟文化前后,中国龙凤造型基本上趋于规范化,愚认为这时大家几乎共同接受了“龙中有凤、凤中有龙”的定式。例如赵宝沟文化时代的龙,它的造型就是以龙蛇身子,作为异质同构的主角,龙蛇身子上异质同构上鸟(凤)的翎毛,这便是我所谓的“龙中有凤、凤中有龙”。也就是说,赵宝沟文化已经接受了少昊氏的凤鸟崇拜、大昊氏的龙蛇崇拜的族群关系。

这女娲氏通过颛顼氏继承了少昊氏的凤鸟崇拜,而伏羲氏从少昊氏那里较直接进入了龙崇拜的社会环境。也就是这件猪首鸟翎蛇躯龙(图6),它提醒了我这个事实:

一、在公元前5350年-公元前4420年的近末,赵宝沟文化的猪首鸟翎蛇躯龙之作者,已经率先循守了“龙中有凤、凤中有龙”的龙造型的规范,这比公元前4400年-公元前2500年发生的大汶口文化来说,毕竟大汶口文化的典型器皿鸟鬶之“龙中有凤、凤中有龙”晚了些。大汶口文化之鸟鬶模拟鹥凫类本鸟的凤鸟,它以竹子、绳索借代龙——这种“龙中有凤、凤中有龙”的接受时间,是晚了些(这些以前我已有拙说)。

二、由此,我大体上可以断言:大汶口文化精英集团的组成之代表伏羲女娲,其女娲氏来自赵宝沟文化民族集团。

三、《山海经·大荒东经》曾记载女娲图腾鸟的名字叫“䳃”(猫头鹰是其本鸟),《大荒西经》也记载女娲图腾鸟的名字叫“任(鵀,凤首猫头鹰)”。这是说女娲氏司管春分秋分节气(《左传·昭公十七年》记载“玄鸟氏,司分者也。”玄鸟的本鸟就是猫头鹰。《山海经》说女娲氏就是“司分者也”)。女娲氏当是大汶口文化掌管着农时春分秋分的人物。她从猫头鹰崇拜地区迁徙到了大汶口文化地区,大概是大汶口文化地区发展农业,需要懂得天文气象的人才,导致女娲氏的精英从赵宝沟文化地区迁来。

图7 红山文化异质同构的猫头鹰之耳朵之处理方法

图8 红山文化之翅膀顶端之绳索纹示意(象征龙蛇)

五、猫头鹰崇拜是继承自少昊氏的凤鸟崇拜,猫头鹰之所以崇拜,除了它是农业收成之敌人老鼠的天敌而外,大概是这种禽鸟在春分、秋分白昼黑夜等长的节气里,生理表现有特殊的反应。红山文化的猫头鹰崇拜,在他们的玉雕图像里已经进行了“龙中有凤、凤中有龙”的处理(如猫头鹰的翅膀上端加上了象征性的绳索纹。图8。红山文化的凤鸟也和大汶口文化一样,以竹子、绳索借代龙。红山文化已经将猫头鹰当作凤凰、玄鸟的形象了)。

六、竹子借代帝俊伏羲氏的龙图腾。这说明红山文化区域的民族与大汶口文化的民族关系亲密,他们虽然祭祀仪式使用的道具不同,但却有相同的崇拜神物——他崇拜竹子、崇拜绳索、崇拜龙蛇、崇拜玉石、崇拜猫头鹰……崇拜玉石是他们经历过石器社会,因为玉雕是石器加工技术极端超群的表示,更是领袖统治族群的证明——领袖们为了表示自己的统治之权在手理所当然,需要制作精美的玉器和拥有精美的玉器以炫耀。竹子崇拜也是他们自己建立族群之来历的证明等等。

七、图5-1、图5-2、图5-3、图5-5、图5-6、图5-7、图5-8、图5-9都表明这只鸮耳猪首蛇躯龙没有眼睛,且鼻子、眼睛是相通的。这是一种雕刻特例。这是不是意味着这件铁龙雕的主人,是一个耳朵听力、鼻子嗅觉超人的盲人巫师?当时的领导人都是民族集团的巫师。

图9 红山文化的伏羲女娲交尾图

交尾处只有“◇”形符号

交尾处只有“◇”形符号

某老师还给我一张红山文化的玉璧照片让我长眼(图9)。玉璧上面浅浮雕了一对交尾的鱼龙。这是最早期的伏羲女娲化作鱼龙之交尾图。那时,我们先民的精英已经设计了多生多育的社会发展路线,显然他们也以身作则,积极地实践生殖繁衍。

我们先民的精英大概早已知道“天下为公”的道理,不像后世的封建独裁者,觉得天下是自家夺得,族群就是自己霸占了天下的附属物,叫你干什么理当就得干什么,实在没有辙了,就撒谎欺骗,变着法儿叫你就范。但“天下为公”的忌惮,让史前的领导人必须以身作则,证明生育的必须。所以雕刻伏羲女娲交尾图,旨在说明领袖们交合的效果不错,你们也应当积极地响应交合。

图10 红山文化的神巫,其额间有“◇”形符号

他们尾巴上的“◇”形符号,在大汶口文化当中可能是会意丈量日影的土地,在红山文化里可能象形无所不生的地方,在商代它会意无所不育的土地……这个甲骨文里的“土”字,曾刻在红山文化玉雕神巫额间(图10),也曾经刻在前石峁遗址的祭器(伏羲女娲太阳神庙的祭器)上。到了商代,“◇”形符号成了商王族众多图腾额间的吉祥符号。这是个来历清楚、有意思的符号。图9的玉质,是岫岩玉。

评论