今年77岁的文史专家鲁海当年就曾看着橱窗里的“大金鹿”眼馋,但他买不到,甚至无法进到商店里近距离看一眼。

不仅鲁海进不去,普通市民也进不去。1965年开门纳客的友谊商店从诞生起,就被定位成一个涉外单位。鲁海回忆说,除了来青访问和旅游的外国宾客外,友谊商店的主要顾客是在青岛港停靠的各国轮船上的水手,希腊的、日本的、菲律宾的、苏联的,什么肤色的人都有,三三两两,边走边叽哩哇啦地说着外语。其中多是男性,只有苏联的轮船才有少许女海员,据说是厨娘。

每个国家的水手有不同的爱好,但青岛啤酒、工艺品和字画是这些外国水手的最爱。那时候装卸一条货船需要近一个月的时间,水手们在陆地上除了友谊商店几乎哪里都不能去,因此四层楼里还有友谊饭店和友谊宾馆。外国人需要把手中的外币兑换成人民币后,才能到友谊商店消费。

1978年,在图书馆工作的鲁海被借调到市委外事组工作,利用陪同德国客人的机会,他第一次走进友谊商店。

“那里边的东西真多啊,看着都眼馋,当时每家只在过年时供应4瓶的青岛啤酒,在这里敞开销售。”鲁海说。

当记者走进新疆路12号的四层楼房时,遇到了一名中年男子,他是友谊商店关停后留守的几人之一。尽管不愿透露自己的真实姓名,他还是向记者简单地回忆起上世纪八十年代初友谊商店的盛景。1978年,他进入友谊商店的第一项工作就是在门口站岗。尽管只是个门卫,但当时只要能进友谊商店工作,用青岛人的话说“那是很洋相的”。

进入友谊商店后他主要跟外国人打交道,所有人进店的都需要通过政审,“基本上所有同事的父母都是党员,自己本人是团员才能通过政审。他干门卫的时候,曾拦住了许多想进去看光景的年轻人,”尽管当时不允许普通市民进,但商店里每天都会有很多人瞪着大眼闲逛,这些人大都是商店员工带进来看光景的亲戚朋友。很多亲戚就曾沾他的光,到店里看过光景,产自瑞士的进口手表、珠宝、的确良布、洗衣粉、香皂都让他们啧啧称奇。

从上世纪70年代到80年代是友谊商店最红火的阶段,友谊商店在门口装上了霓虹灯,这里可能是“十年动乱”后,青岛第一家安装霓虹灯的商店。

每当夜幕降临的时候,霓虹灯亮起,几名金发碧眼的外国人在门口聊天的场景,总让人误以为身在国外。

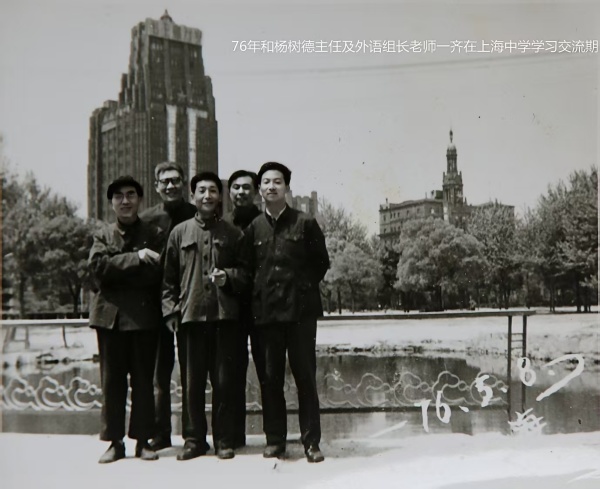

李立平是青岛九中的外语老师,在70年代,经常到友谊商店门口等着,主动跟外国人聊天,练习英语口语,在那个年代,大街上很少能见到外国人。经常是一有外国人经过,后面就跟着一群孩子围观。

当时在九中教美术的李立平发现友谊商店的外国人特别多,爱好英语的李立平便主动与外国人聊天。

跟门卫混熟之后,李立平还可以到友谊商店里陪外国人买东西。坚持在友谊商店附近跟外国人锻炼了五六年口语后,李立平的英语水平得到很大提高,从一名美术老师变成了英语教师。多年后,李立平笑称那里是青岛最早出现的“英语角”。

原载青岛早报 2008.9.17 6版“沧桑巨变三十年”专栏

(李立平老师供稿)

李立平老师的同学张月华看了这篇报道后,写下一首诗,表达自己的心情,全文如下:

赠

当你风花正茂,

一支笔洒满画。

当你年龄稍长,

知识给你力量。

英语,新的道路。

改行,是你的渇望。

任凭,困难重重,

毅力,战胜一切。

一生賭定教育,

做过绘画老师,

做过英语老师,

已是桃李满天下。

如今,退休,

又第三次改革,

成为一个摄影家,

活跃在校园里,

最美好的镜头留下!

你的一生,奉献的一生。

给了孩子们,给了教育。

你是我们的榜样!

你的晚年幸福美满!

(作者:张月华)

评论