2025年笔记(46)

64

清孙廷铨《颜山杂记》:“民间娶妇,辄以甓一双置门上。”甓即砖或砖的异体字甎。门上即门楼上。门楼下设门道,进院落入内室的必经之地,高密方言叫“过档”,“过”读“个”,“档”就是门槛,迈过门槛的意思。

一双甓,就是两块砖,青砖或红砖都可以。两块砖平铺到木盒里,盒子高度与砖的厚度一致,实际上是用木盒托住两块砖,将盒子和砖用封窗纸包裹为一个稳固的整体。这种纸含一点油性,耐雨淋,因为结婚大喜事,所以选用淡淡的粉红色的,这时候的木槅窗也使这种粉红纸封糊,阳光穿透了纸,婚房的空间像撒了红粉的尘,满屋子喜庆。

高密的婚礼上,不光要“一双甓”,还要配两双大红色的筷子,固定在砖的上面,筷子是竹或木的,最好使散香味的木筷子,比如檀木的。普通人家,也尽量用木质的,哪怕没有香味。

放到门楼上的时间当然在婚礼当天,新娘还没进门前。不管是坐轿子抬来的,还是小推车推来的,或大马车拉来的,都先稳住,不急于下来,必须等“一双甓”和两双筷子放妥。妥当之后,新娘戴着盖头,被伴娘搀着,腰肢扭了扭的,过她看不见的门槛。过了人家的门便是人家的人了。

表面上看,娶媳妇的人家多了一张嘴,有点亏,实际上却是多了个劳力,她挣的一般比自己吃的多得多。光挣不吃的,往往被街坊邻居称为好媳妇,光吃不挣的,往往被四野八乡称为败家的。你看看,娶了个败家子,每天嗑好几斤瓜子,用掉半桶头油。“一双甓”即含有“增砖添瓦”之意。说不定娶了一头牲口呢,起早贪黑又吃苦耐劳,还一点不计较吃食。此时的砖头就有结实耐消耗的意味了。

两双筷子则别有说道,除了两口子齐心合力过日子的寓意,还有早生贵子传递香火的暗示。而“砖”与“传”通,除了稳固,还强化着传宗接代的意思,这时候筷子的香味就弥足珍贵了——幸福甜蜜、衣食无忧的稳定生活从“过档”这天开始。那黏土烧制的砖头说不定某一天真的变成了“金砖”呢。

砖头、筷子、红纸,这些普通物品的组合,在民俗的代代传承中,被尊重为珍贵的行为,增强了婚礼的仪式感,赋予婚姻以神圣性,被器物论者视为在人心恒久运行的象征符号,总是爆发无与伦比的凝聚力。

小时候,我目睹过许多次婚礼过程中的这个仪式,曾经在心里反复演绎,笑脸与砖头相互映现,以至于“一双甓”什么时候从门楼取下来,反而不记得了。也许一直在吧,任凭风吹雨打,我无法确认。

李言谙

2025年3月28日星期五

65

李常国留言说:“过门砖不是用烧好的红砖或青砖,而是用没烧制的砖坯,喜事后没有人去动,经风吹雨淋日晒而自然消失。据说对生男育女还有灵验,我亲身经历,纯属胡扯,我们结婚时的过门砖,第二年长出好几棵青草,按说扎下了根,应该生男孩的,事实恰恰相反。”

他的留言给了我几个信息。一是“一双甓”的命名,高密当地,至少在高密南乡,称之为“过门砖”。二是用砖坯,不采用烧制成型的。我这样理解:用页岩粉、黏土等制成的砖坯是活的,经高火烧制定型,活的粉土便死掉了——这和第三点信息有关系。活的砖坯经过一年光景,坯内草种扎根发芽,孕育出“青草”这一新生命,而嫁过来的女人呢,一年磨合也好怀孕了,一家人巴巴地等待新生命的到来,若过门砖发芽,则预示生女孩,不发芽则可能生男孩。

当今,页岩粉、黏土的砖坯不易找到了,原因是过去高密农村遍地的砖窑厂如今大都消失了,即便继续做砖块等预制件的,多用水泥灰而非粉土。不过,水泥的砖块,若里面存了野草的种子,也会发“青草”出来,茁壮成长,很是不可思议。这便是生命的意志力、坚韧性和神迹——新生命总是在意想不到的时候和地点出现。

烟驿留言说:“我们那里风俗是用粉色纸包着两块砖头,叠放在婚房外的窗台上。几年后,经风吹日晒雨淋,纸掉了颜色,破损后贴在长有青苔痕迹的青砖上,映照着院子里追逐的孩子,鸡飞狗跳的吵闹。”

她的留言中有这样几个信息。一个是过门砖不是放到门楼上,是放在婚房外的窗台上。烟驿是高密北乡人,北乡姑娘出嫁进婆家门也用过门砖,只是放的地方和高密南乡不一样,可见同乡不同俗的确是存在的。二是过门砖放婚房的窗台上比门楼上危险,主要是新婚当晚窗外听床的婆婆必须小心,蹲在窗下竖起耳朵听之前一定要检查一下过门砖是否放妥帖了,若碰上个调皮捣蛋的媳妇,把砖头从窗台往外移那么几公分,又估摸好了婆婆到窗下的时候,大声和正在提神运气的丈夫说窗台有老鼠之类的,新婚丈夫赶紧披上衣服说我出去看看,一惊之下,婆婆忘了猫腰躲开,猛站起赶快跑,头或肩膀正好碰掉了过门砖……第三,“微雨霭芳原,春鸠鸣何处”,几年之后,粉纸退了色,青砖着了苔痕,在院落嬉戏的孩子们,如同小狗小鸡,长大了。

李常国和我本村,又都是灶户李一族,我比他年龄大,他辈分比我高,我是“然”字辈,他是“常”字辈,高我两辈,我得叫他“爷爷”,我八十多岁的老父亲是“卓”字辈,见了他也要恭称一声“叔”,这是天生的,乃宗族血缘所在。

记得2020年5月初,我们高密作协七八个人到后宋戈庄采风,后宋是灶户李的大本营,村书记李乐福左一个“叔”右一个“叔”叫我(“乐”字辈小我一辈),开始我还很不自在,因为自己总是叫别人“叔”“爷爷”“老爷”的习惯了,乍当大辈挺不适应,后来想到我们同一个老祖,是一家人,才开始坦然接受。

当时我没太留意李乐福叫烟驿什么,按风俗他应该叫烟驿“老嫲”,因为烟驿是灶户李的媳妇,嫁给了“常”字辈,“乐”和“常”之间隔着“然”和“卓”,四辈人,自然要称呼“老嫲”了,即便她的年龄小很多。其实辈小不吃亏,逢年过节什么的,红包多多。

最近我才知道高密的我们这一支李叫灶户李。高家楼村人李启言加我微信,问我名字的“言”是否为“然”,我说是,为了名字的意思,我改“然”为“言”,他说我们同辈,都是灶户李,于是知道自己属于灶户李一族。

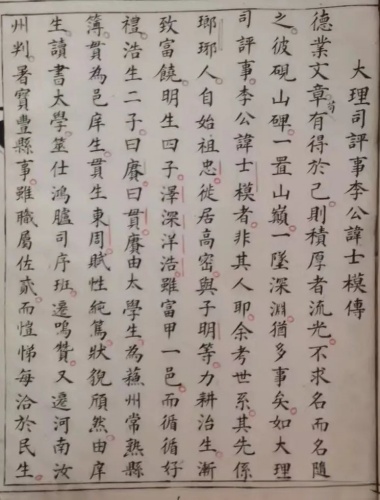

那年在李乐福书记家中,我匆匆忙忙翻看过他收藏的《高密李氏族谱》,咸丰六年十二世孙正邦序言:“溯余李氏,系出颛顼(zhuānxū传说中的上古帝王),陶唐时为理官,遂以官为氏。至殷末,被谗遁迹,食木子得全,改理从李,恐忘本也。入后苗裔,世代遥远,文献无征。相传先世居成都,元末避兵琅琊。明太祖龙兴,从尔江南鼎革,自琅琊支徙高密。”原来我们都属于陇西并琅琊一族。读罢序言我心生青葱,颇有泪感。再把《高密李氏族谱》行辈图抄录如下:

自十五世定为行辈二十四字,

嗣后非按排行不得以命名。

兆 启 汝 常

卓 然 乐 章

益 务 孝 友

家 睦 寿 康

光 前 裕 后

勋 垂 隆 襄

据光绪辛卯版《高密李氏族谱》

遵此序,不管陇西琅琊李姓人远走天涯,还是衣锦还乡,只要相逢相聚,都不会差了辈,也许这便是宗亲血缘,家国秩序。

在高密,由于种种原因,我交游比较窄,在文学艺术领域,有不多几个同族友人,比如画家李长江,书法家李品鹤,两个都是“常”字辈,李长江老师今年应该七十五岁了,或者更大一点,我曾经见过他一面,而李品鹤是七零后,在高密文联工作,常见面。李章合是“章”字辈人,1957年生人,退休前做过高密广播电视局副局长、总编辑,退休后常写作,我没见过他本人,因为常读他的文章,已经很熟悉了。

李言谙

2025年3月29日星期六

阿龙更多作品

世说文丛总索引

评论