2025年笔记(48)

66

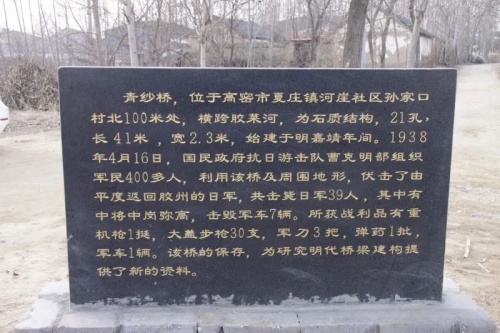

孙家口村一块志石,正面刻字为:

山东省重点文物保护单位

青纱桥

山东省人民政府

二零一三年十月十日公布

背面刻字为:

青纱桥,位于高密市夏庄镇河崖社区孙家口村北100米处,横跨胶莱河,为石质结构,21孔,长41米,宽2.3米,始建于明嘉靖年间。1938年4月16日,国民政府抗日游击队曹克明部组织军民400多人,利用该桥及周围地形,伏击了由平度返回胶州的日军,共击毙日军39人,其中有中将中岗弥高,击毁军车7辆。所获战利品有重机枪1挺,大盖步枪30支,军刀3把,弹药1批,军车1辆。该桥的保存,为研究明代桥梁建构提供了新的资料。

孙家口村沿胶莱河南岸往东一条出村的路,过胶莱河支流郭杨河再往东不远即胶州界。出村还没到郭杨河的时候,有个丁字路口,丁的一竖下面,就是志石所示跨胶莱河的石桥,这座石桥即现在被命名的“青纱桥”,建成于明朝嘉靖年间,一座平度花岗岩石梁桥,石材取自大泽山,厚重、敦实、简洁。过了桥被勾住的土地和村庄就是平度界了。可以说,石桥自落成之日起,便连通着高密、胶州、平度三地。在这个点上,在石桥和它周围发生过多少人祸的故事,恐怕人是数不清的了。

有真实的故事,也有传说的故事。李储坤在其著作《心灵的飞跃》中一篇名为《胶河三桥》的文章,记载了“青纱桥”建桥的一个民间传说。需要说明的是文章名字有误,也许作者笔误,也许出版时漏掉一个“莱”字,确称应为“南胶莱河”。文章说青纱桥原名“寡妇桥”,桥名源于民间故事:

当初,一孙姓村姑十五岁出嫁,一年后丈夫夭折,孙氏年轻貌美,当地一些无赖之徒,经常到其家挑逗,那时有抢寡妇不犯法的风俗,他大伯怕孙氏被抢走,便以高价将她卖给比孙氏父亲还大三岁且有肺病的一财主为妾。走投无路的孙氏,只好答应,但她当着村中长者言明,她的卖身价钱不能归她大伯所有,要用这些钱在胶(莱)河上修座石桥。迫于社会舆论,大伯只好同意。改嫁这天,迎亲花轿停在寡妇门前,她让石匠领着长者和她在石桥上往返一趟,然后,坐上花轿改嫁他乡。

民间传说不足采信。这是个虚构的故事。真实的故事虽然与建桥无关,却与桥的名字密切相关,或者说“青纱桥”之名即源于这个事件。莫言在其小说《红高粱》中描写了“孙家口伏击战”这个真实的历史事件。有人考证说,孙家口伏击战是高密地方武装向日本侵略者打响的第一枪:

汽车顶上的机枪持续不断地扫射,汽车轮子转动着,爬上了坚固的大石桥。枪弹压住了爷爷和爷爷的队伍。有几个不慎把脑袋露出堤面的队员已经死在了堤下。爷爷怒火填胸。汽车全部上了桥,机枪子弹已飞得很高。爷爷说:“弟兄们,打吧!”爷爷啪啪啪连放三枪,两个日本兵趴到了汽车顶上,黑血涂在了车头上。随着爷爷的枪声,道路东西两边的河堤后,响起了几十响破烂不堪的枪声,又有七八个日本兵倒下了。有两个日本兵栽到车外,腿和胳膊挣扎着,直扎进桥两边的黑水里。方家兄弟的大抬杠怒吼一声,喷出一道宽广的火舌,吓人地在河道上一闪,铁砂子、铁蛋子全打在第二辆汽车上载着的白口袋上。烟火升腾之后,从无数的破洞里,哗哗啦啦地流出了雪白的大米。我父亲从高粱地里,蛇行到河堤边,急着对爷爷讲话,爷爷紧急地往自来得手枪里压着子弹。鬼子的第一辆汽车加足马力冲上桥头,前轮子扎在朝天的耙齿上。车轮破了,哧哧地泄着气。汽车轰轰地怪叫着,连环铁耙被推得咔哒咔哒后退,父亲觉得汽车像一条吞食了刺猬的大蛇,在痛苦地甩动着脖颈。第一辆汽车上的鬼子纷纷跳下。爷爷说:“老刘,吹号!”刘大号吹起大喇叭,声音凄厉恐怖。爷爷喊:“冲啊!”爷爷抡着手枪跳起,他根本不瞄准,一个个日本兵在他的枪口前弯腰俯背……

文中的“大石桥”即孙家口石桥,或寡妇桥,或青纱桥,说的都是这座明朝嘉靖年间的花岗岩石梁桥。2015年6月山东人民出版社出版的“走进高密”系列文化丛书之一《红高粱故乡》也将“青纱桥”收入“风物人文”类进行了说明:

青纱桥位于高密东北乡文化发展区孙家口村南100米处,横跨由西向东的胶莱河,为平板石桥,下以21根石柱为桥墩架托,长41米,宽2.3米,始建于明嘉靖年间。1938年3月16日,国民政府抗日游击队曹克明部组织军民400多人,利用该桥及周围地形,伏击了由平度返回胶州的日军,共击毙日军39人,其中有中将中岗弥高,击毁军车7辆。所获战利品有重机枪1挺、大盖步枪30支、军刀3把、军车1辆,弹药一批、文件一宗,还有地图及《阵中要务》一本。

文中所示石桥位置为“村南”恐有误,应为“村东北角”。那么,“青纱桥”的具体含义是什么呢?

李言谙

2025年3月31日星期一

2025年笔记(49)

67

《艺文类聚》是唐初编纂的类书,分类摘录了大量前代的文献,其中“青纱”一词出现在对魏晋南北朝时期作品的引用中。卷六十九·服饰部引《汉武故事》载:“武帝起神屋,以白珠为帘,青纱幕,几褥以象牙为床,琉璃为匣。”《汉武故事》托名班固,实为魏晋时期的杂史小说,内容多含传说色彩。此处“青纱幕”是后世对汉代宫廷的想象性描述,并非汉代对“青纱”的原始记载。卷八十五·布帛部引晋代张敞《东宫旧事》:“太子纳妃,有碧青纱文袴一具。”此处“碧青纱”指青色的薄纱,说明晋代宫廷服饰中已有类似“青纱”的织物名称。

《太平御览》是宋代类书,广引汉唐文献,“青纱”的记载已多样化,但同样集中于魏晋至唐代的文献片段:卷六九九·服用部引《东宫旧事》:“皇太子纳妃,有青纱连帐二顶。”与《艺文类聚》类似,晋代宫廷礼仪中“青纱”用于婚仪帐幔,可见其材质可能已较普及。卷八一四·布帛部引唐代《邺中记》:“石虎作席……以青纱为里,名‘青缣里席’。”此处“青纱”与“青缣”并提,说明“纱”与“缣”(厚绢)的材质区别,但未明确“青纱”是否已成固定词汇。卷九二八·羽族部引南朝梁代《述异记》:“越俗以珠为宝,合浦人采珠……以青纱囊盛之。”南朝文献中“青纱”已用于日常器物,可能指轻薄透光的青色织物。

类书中“青纱”的记载多出自魏晋至唐代的文献,并非直接引自汉代或更早的原始史料。晋代宫廷服饰与器物中已明确使用“青纱”(如《东宫旧事》)。南朝至唐“青纱”逐渐成为文学描写中的常见意象(如李贺《恼公》“青纱映玉屏”)。汉代纺织品中已有“纱”(如马王堆汉墓的素纱襌衣),但颜色以素色为主,未见“青纱”的直接记载。若存在,也可能以“青缣”“绿纱”等词代指。

在《齐民要术》和《天工开物》中,未见“青纱”这一词汇的直接记载,但两书均涉及与“青纱”相关的纺织、染色技术。《齐民要术》是中国现存最早的综合性农书,第六十四至六十六卷详细记载了纺织、染色技术,但未直接提及“青纱”,书中提到“纱”类织物的生产,如“绢”“縠”(有皱纹的纱)、“罗”等,并强调“轻纱”需用精纺细丝(“治丝之法,紧丝为纱”),但未将“纱”与颜色(如“青”)组合命名。卷五《种蓝》《种紫草》等篇详细记录了植物染料的提取(如蓝草制靛青、紫草染紫),尤其是“青色”的染色方法。尽管未提“青纱”,但可知北魏时已能通过靛蓝染出青色丝织品,技术上已具备生产“青纱”的条件。书中对染色织物的命名多以“色+材质”为主,如“青缣”(青色厚绢)、“碧绫”(青绿色绫)等,可能因“纱”在当时的日常语境中更强调轻薄特性,而非颜色。

《天工开物》是明代科技百科全书,其中《乃服》《彰施》两卷系统记录了纺织与染色技术,但仍未直接使用“青纱”一词。《乃服·布衣》提到“罗”“纱”“绉纱”等,并强调“纱”的轻薄透光特性(“轻纱薄如空”),但未将颜色与纱结合命名。《彰施·诸色质料》详细记载了“天青”“翠蓝”“月白”等青色的染制方法,所用染料包括靛蓝、苏木等。书中明确提到“染纱帛”需多次浸染(“一染浅蓝,再染深青”),间接说明明代已普遍存在青色纱类织物。

明代文献中“青纱”已常见(如《金瓶梅》提及“青纱帐子”),但《天工开物》作为技术手册,更注重工艺流程而非商品名称,可能以“色纱”或“染纱”泛称。

从《齐民要术》到《天工开物》,中国早已掌握“纱”的纺织和“青色”染色技术,“青纱”在技术上始终存在,但两书均未将其作为固定词汇记录。农书与科技书侧重技术描述,命名偏重材质与工艺(如“靛染纱”“细纱”)。“青纱”作为文学诗意的泛称(如“青纱帐”),未必对应具体技术分类。

《东京梦华录》是南宋孟元老追忆北宋汴京繁华风貌的笔记,书中多处提及市井生活与宫廷仪仗,“青纱凉伞”主要出现在对皇家仪仗和民间节庆场景的描写中。卷十·《驾行仪卫》记载皇帝出行时的盛大仪仗,其中提到:“驾前有执金枪、银枪、豹尾枪者,皆衣青纱袍,执青凉伞,次第排列,谓之‘禁卫’。”此处的“青凉伞”即“青纱凉伞”,为禁卫军仪仗用具,伞面以轻薄青纱制成,兼具遮阳与象征皇家威仪的功能。卷六·《元宵》描述民间元宵灯市时,部分富商或官府摊位亦用青纱伞装饰:“诸坊巷、马行街,皆结彩棚,悬挂青纱碧笼,间列凉伞,灯烛荧煌,直至达旦。”此处“凉伞”可能为青纱材质,用于灯市遮光或营造雅致氛围。

青纱为轻薄透光的青色丝织品,适合夏季遮阳,同时保持通风,符合“凉伞”之名。在皇家仪仗中,青纱凉伞为禁卫军专用,与“青纱袍”搭配,体现仪卫的统一性与等级制度(宋代禁军服色以青、绯为主)。宋代商业发达,青纱凉伞被富户或商家用于节庆装饰,彰显财力与品位,如《清明上河图》中可见类似伞具。

《金瓶梅》中“青纱帐子”出现在第六十二回《潘道士法遣黄巾士 西门庆大哭李瓶儿》。李瓶儿病逝后,西门庆为其布置灵堂,书中写道:“(西门庆)即令搭彩匠,在卷棚内装成围屏,扎起青纱帐子,铺陈床帐,摆设桌椅,供起李瓶儿影像。”此处“青纱帐子”用于灵堂帷幔,营造肃穆氛围,符合丧礼中素色(青、白)的习俗。青纱帐子颜色素淡,与白色帷幔共同表达哀悼之意,符合明代民间丧礼规制(《大明会典》载庶民丧仪可用青、白色)。西门庆为李瓶儿大办丧事,极尽奢华,青纱帐子的精细布置反映其挥霍无度的性格,亦暗示李瓶儿在他心中的特殊地位。青色在传统文化中兼具生机与冷寂的双重意涵,此处既暗示死亡,又隐含对逝者“魂归自然”的想象。

从宋代仪仗到明代丧礼,“青纱”逐渐从宫廷专属走向民间泛用,其功能从实用遮阳转向礼仪符号,反映社会等级制度的松动与纺织品的普及。青纱在《东京梦华录》中体现繁华,在《金瓶梅》中指向哀伤,同一材质因语境不同而产生迥异的文学和美学效果。

现代汉语中,“青纱帐”多指夏季茂密的高秆农作物(如高粱、玉米)形成的绿色屏障,比喻其如青纱织成的帷幕。这类用法常见于现代文学,尤其在抗战时期被用来描述游击队的隐蔽环境。

莫言在其作品中多次使用“青纱帐”这一意象,尤以《红高粱家族》最为典型。虽然“青纱帐”并非莫言独创的词汇,但他在小说中通过对高粱地的文学化描写,赋予了它独特的地域色彩和象征意义。

《红高粱家族》是莫言的代表作之一,小说以抗日战争为背景,以高密东北乡的高粱地为叙事空间,虽未直接频繁使用“青纱帐”三字,但通过反复渲染高粱地的茂密、野性与生命力,将其塑造成一种“青纱帐式”的文学符号。小说中,高粱地被描述为“血海般的高粱”“密不透风的青纱帐”,既是人物活动的自然背景,也是游击战的天然屏障。例如,余占鳌等人在高粱地中伏击日军过孙家口石桥的情节,便借用了“青纱帐”的遮蔽功能。高粱地(青纱帐)在莫言笔下超越了自然景观,成为野性生命力的象征。它既是情欲与暴力的发生地(如余占鳌与戴凤霞的野合),也是民间抗争精神的载体。

莫言并未直接套用传统“青纱帐”的抗战文学意象,而是将其与高密东北乡的土地、民俗结合,创造出更复杂的意涵,对“青纱帐”进行了个性化重构。传统“青纱帐”多强调隐蔽性与保护性,而莫言的高粱地则充满原始野性,甚至暗含危险(如土匪出没、血腥械斗)。这种重构打破了“青纱帐”作为单纯革命符号的单一性。莫言以浓烈的红色(高粱、鲜血)与绿色(青纱帐)形成视觉冲击,将自然景观与暴力美学结合,如“高粱地像一片血海,风吹过时发出低沉的吼声”。在《丰乳肥臀》《檀香刑》等作品中,莫言也常以农作物(如芦苇、玉米)构建类似的遮蔽性空间,延续了“青纱帐”的文学功能。

《红高粱家族》中虽未高频使用“青纱帐”三字,但通过高粱地的描写将其意象发挥到极致,通过“青纱帐”的变体(高粱地),将传统抗战叙事转化为对民间生命力、土地伦理的深刻思考,体现了其“魔幻现实主义”风格对本土意象的再造。

大地当床,以高粱、玉米为帐幕,半明不明,半透不透,或出或没,我们的游击队员,披挂朦胧的青纱,大口喝高粱酒,大声唱雄壮的歌,大气吹喷血的号,视流血为粪土,视生命为草芥,围绕我奶奶的尸骨,载歌载舞,偶尔望一眼旧石桥和血色的流水,脸色如铁,我爷爷从他钢铁般的脸上拉出一丝冷意,掏出驳壳枪,一枪一个,根本顾不上瞄准。

李言谙

2025年4月1日星期二

阿龙更多作品

世说文丛总索引

评论