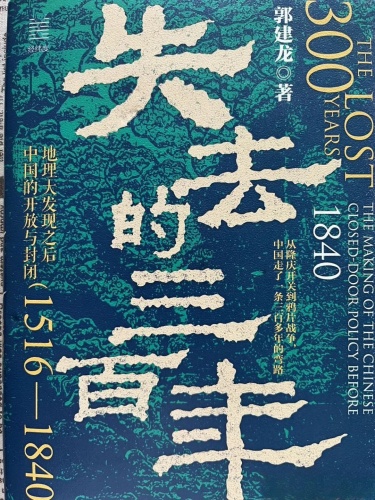

引言:时空折叠下的文明叩问

三百年,既是一个王朝从崛起到衰败的周期,也是文明基因沉淀与制度惰性博弈的缩影。《失去的三百年》以1516年地理大发现至1840年鸦片战争为轴,将中国置于全球化初期的浪潮中,追问一个核心命题:为何中国从开放尝试滑向系统性封闭?作者郭建龙以动态分期框架重构历史,在个体生命的紧迫感与文明长河的厚重感之间架起桥梁,既呈现白银资本涌动下的民间活力,亦揭露集权体制对技术、思想的驯化逻辑。

一、明朝:开放实验与历史机遇的碰撞

1.经济全球化初体验

1567年“隆庆开关”打破海禁,福建月港崛起为国际商贸枢纽,白银流通量达3.8亿两(占全球1/3),民间贸易年税收超2.9万两。马尼拉大帆船贸易将中国与美洲、欧洲串联,形成早期全球经济链条。郑和七下西洋更曾构建以明朝为核心的印度洋-太平洋贸易网络,马六甲、锡兰等地成为海洋影响力的支点。

2.技术交流的悖论

明初火器技术领先世界,郑和宝船规模远超欧洲,但航海遗产未转化为持续海权建设。徐光启等士大夫引入《几何原本》、西方火器,却将知识革新禁锢于钦天监等官方机构。至明末,佛郎机炮竟需依赖走私,技术代差悄然显现。

3.制度枷锁的收紧

朝贡体系将国际贸易异化为“厚往薄来”的礼仪活动,程朱理学与科举制度固化精英思维。尽管东南私商集团(如汪直、郑芝龙)形成武装贸易网络,却因统治集团对民间力量的忌惮屡遭镇压。“开放”沦为统治维稳的工具,在倭寇威胁与财政压力下周期性收缩。

二、清朝:制度倒退与封闭固化的深渊

1.从有限开放到全面锁国

康熙朝尚容广州通商,引入西方历法、绘画;雍正朝起却逐步强化“一口通商”、行商垄断,构建“防夷”体系。技术被纳入皇权控制(如钦天监垄断天文知识),科举制度进一步僵化士人思维,精英阶层沉迷“天朝上国”幻象。

2.系统性衰退的代价

广州单口通商掐断民间贸易活力,手工业停滞于低效模式,与欧洲工业革命形成代差。火器技术倒退至冷热兵器混用,鸦片战争中清军面对英国蒸汽战舰几无招架之力。知识传播局限于宫廷,社会创新活力窒息,制度转型窗口彻底关闭。

3.封闭政策的双重性

短期海禁虽抵御倭寇侵扰,长期却使中国脱离世界文明轨道。统治集团通过奏折过滤构建信息茧房,将“封闭”异化为权力垄断工具,最终在列强炮火中付出主权沦丧的惨痛代价。

三、文明困境:权力逻辑与历史周期律

1.集权体制的先天缺陷

明清易代中断开放成果,满清为统治合法性焦虑主动锁国。集权体制将技术、资本、人才驯化为统治工具,权力更替缺乏制度弹性,使“开放”始终从属于政权稳定。儒家意识形态无法提供殖民扩张的合法性,与欧洲“重商主义+基督教普世性”形成本质差异。

2.全球化初期的路径依赖

当西方通过殖民完成资本积累时,中国困于朝贡体系惯性。三次转型机遇(晚明科技吸收、清初短暂开放、沿海民间交流)皆因制度刚性夭折。白银资本未能催生金融创新,反被纳入土地兼并的传统窠臼。

3.历史偶然中的必然

鸦片战争本质是制度性封闭的必然结果。统治集团认知偏差(如“西学中源论”)导致决策系统与真实世界脱节,即便接触西方科技,亦仅视作“奇技淫巧”,拒绝触及文化内核。

四、争议与镜鉴:历史叙事的现实隐喻

作者提出“提前三百年近代化”的假设,引发对历史必然性与偶然性的论辩。批评者指其高估个体选择(如雍正帝的保守转向),低估小农经济与集权制度的深层绑定。而书中“开放需制度保障”的警示,为当代全球化提供镜鉴:文明存续依赖认知谦卑与制度弹性,封闭终将加速衰落。

结语:三百年时空的文明启示

《失去的三百年》打破“闭关锁国”的刻板叙事,揭示中国传统社会在全球化浪潮中的复杂挣扎。它提醒我们:文明转型绝非技术或经济的单线跃进,而是制度包容性与文化自省力的协同突破。从月港的帆影到虎门的炮火,从徐光启的《几何原本》到马戛尔尼的叩关失败,三百年间的每一次选择,都在叩问一个永恒的命题——如何在开放中维系主体性,在变革中超越历史周期律。

评论