一

一九五一年十二月,姜寿民先生出生于青岛的一个中医世家,祖籍山东荣成,祖、父均为读书人,善岐黄之术,以医药济世,都有多种医学方面的论著,至今还以手稿或油印的形式存世。受家庭影响,先生通医理,能诊脉开方,却更喜爱传统的经史、艺文等学,十五岁便师从岛上名宿王苍先生。

王苍(一九〇〇—一九七七),原名澍,字杏东,因得汉“王苍”铜印,乃以为名,山东人,居青岛,执教于市立中学、山东大学,在古典文学、文字训诂、书法、乐律、古琴等领域,都有极深的造诣,但境遇坎坷,大多著述未能面世、出版。

今有姜寿民于一九七四年毛笔手录王苍《说文解字疏证》一册,可见王苍老对先生传道、授业情况之一斑。

一九六七年,因一位姑丈之荐,又从苏白先生学篆刻。

苏白(一九二六—一九八三),字英心,山东福山人,篆刻家,初师张叔愚、张子石,后得邓散木指点,艺事大进,作品雄奇古朴,一时无两,曾任中学语文教员、青岛市工艺美术研究所篆刻研究室主任。

后来先生又问学于石可、王国华等先生。

石可(一九二四—二〇〇六),字无可,山东诸城人,三十年代学习版画,一九四三年参加中国木刻研究会,在书画金石、版本目录方面得王献唐先生指点,以版画、陶艺及挖掘、重现鲁砚于现世,驰名当代艺苑。

王国华(一九二五—一九八三),王献唐先生的三子,能传献唐先生诸学,研究家传的许多藏品,后半生致力于整理父亲的未竟之作。

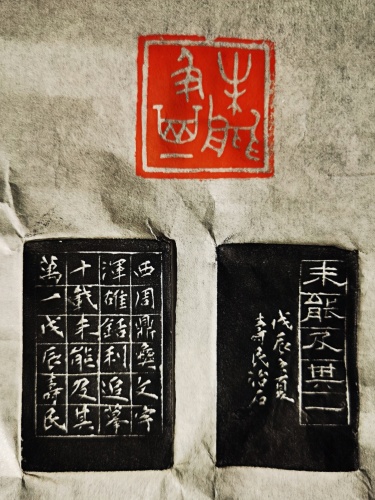

姜寿民与石可、苏白先生,不仅是师生,还是同事,曾一同供职于工艺美术研究所,姜先生早年得赵古泥、邓散木、苏白印派的神髓,中年后越明清、秦汉而直追古玺,渐渐形成自家面目。他跟石可学版画,学刻砚,参加过许多社会活动。王家收藏宏富,他随国华先生见过许多古印拓本,有诸多启迪。

因王苍先生之介,识张贻来。

张贻来(一九二五—一九九八),字公牟,号白雪堂主人,山东蓬莱人,一九四六年毕业于北平国立艺专西画系,师卫天霖等,又从寿石工习诗词书法、金石篆刻,一九八〇年移居香港。

先生与贻公谊在师友之间,二人往返书信今存数十通。后贻公又介绍先生识刘敦愿教授。

刘敦愿(一九一八—一九九七),湖北汉阳人,一九四四年毕业于北平国立艺专西画系,师秦宣夫等,后从丁山习中国古代史及古文献,一九四七年始任教山东大学。

先生想考刘教授的研究生,但限于外语成绩,未能录取,刘教授对这位年轻人青睐有加,亲自安排他赴济南旁听相关的课程,并参与野外考古。

二

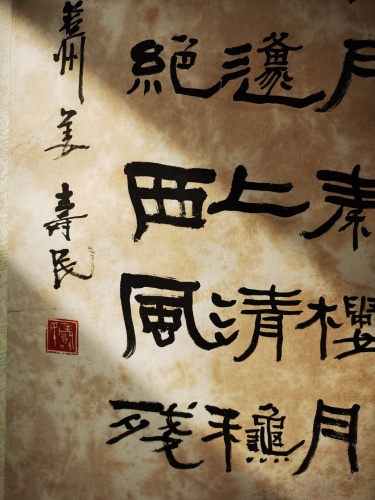

寿民先生天性聪敏,有幸遇到名师,又勤奋刻苦,以读书、写字、治印等艺文之事为生命。

他的生活中的一个重要开销,是买书。所遗藏书在千册以上,古典四部,经史子集方面的重要典籍都具备,其中的古今法帖、书法理论、印谱、篆刻理论、古文字学等类的著述,完整而成系统,作这些领域的学问,资料基本可以不外求。许多大部头的,现在看来,也是价格不菲,可以想见,先生买书,是节衣缩食,孜孜以赴,更可贵的是藏而能读,许多书里,都留下了他的圈点、批注。

种种因素际合,令他青年时代便取得了非同一般的成就。

从一九七九年元月,在《大众日报》发表篆刻作品开始,先生崭露头角。

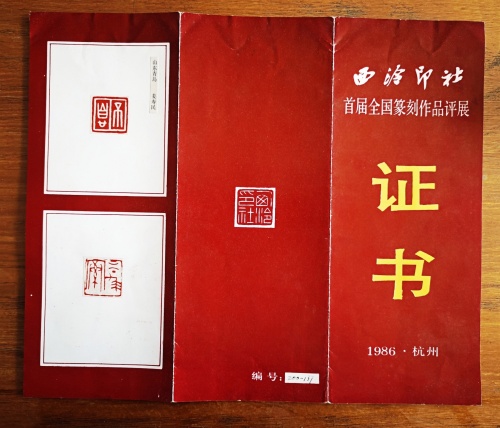

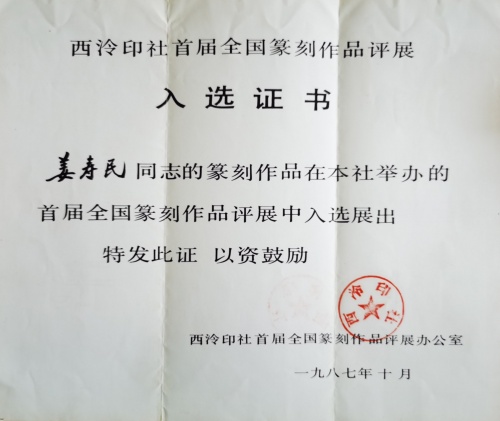

一九八六年,两件篆刻作品入选“西泠印社首届全国篆刻作品评展”,翌年,由印社出版的作品选,收入“不息”白文印。

一九八七年,三件篆刻作品入选中国书法家协会主办的“首届全国篆刻艺术展”,翌年,由江苏美术出版社出版的作品集,收入“取法乎上”“不泥其迹”两印。

方过而立之年的寿民先生,连续两年登榜国家级艺展,引起了书法界的注意,中书协主编的《中国当代书法艺术大成》来函索取简历和作品,一九九一年,书由哈尔滨出版社出版,收先生照片、简历及“鱼鼓石”“勿袭前人”“假我文章”“率真”等四方印章。

先生不止从于艺事,更倾心的是文事。

论文《大葆台金代遗址所出石印在篆刻史上的价值》,一九八九年入选中书协、光明日报和金陵印学社举办的“首届全国印学研讨会”,收入论文专辑《印坛》,一九八九年香港新闻出版社出版。在这篇文章里,先生利用考古所得实物,结合文献记载,将文人治印的起始年代,向前推进了百年左右。这一结论,在篆刻史研究领域,具有里程碑的效用。

论文《吴昌硕拟古玺创作的古文字运用》,入选一九九一年浙江省书法协会举办的“浙江近现代书法史学术研讨会”,收入论文集。

论文《秦印文字隶化考》,入选一九九一年山东书协、山东省石刻博物舘举办的“中国秦代刻石书学研讨会”。先生通过细致、深入地研究秦印文字构形,对文献中的“摹印篆”“缪篆”等较为模糊的概念,提出了自己的具体看法,可谓“一家之言”。

论文《诗·大雅·公刘“其军三单”训解古文字证》,一九九三年入选山东省语言学会第九次年会,刊发于省社科院《信息通讯》一九九三年第十期。

好了,不多举了。总之,从上世纪八十年代中后期到本世纪初,寿民先生的书法、篆刻作品和论文,频频发表于海内外比较重要的报刊,渐渐引起了学术、艺术界的重视,他本人,也像一颗新星,在冉冉升空的过程中,发射出耀眼的光芒。

三

从上世纪七十年代末,在一个拨乱反正的社会形势下,书法界开始恢复正常。不过艺文之事,毕竟不同于自然科学,它的主观性还是很强的,时不时地,就会有点波澜,于是不断地有有识之士断然退出这片园地。

寿民先生的好几位老朋友,不约而同地回忆说,大约在本世纪初,他几乎人间蒸发,艺术、社交活动戛然而止,本人也不知所终。

从二〇一五年始,近十年的亲眼所见,加上半年多对遗作、遗物的解读,我知道先生遁迹书房,隐身市井,洁身自好而已,他的向学之心未改,治学、治艺反而愈加勤奋,愈加谨严。

先生生命最后二十几年居住的这个地方,上世纪九十年代初还是农村,后来拆村建楼,划为市区,其建筑,现在看,是老旧而简陋,但先生从未以为意,而是安贫乐道,读书、写字、撰稿、刻石,闲来以自刻、自印笺纸,自己制范,浇铸金属文玩,听一听、唱一唱京剧、昆曲等事作为娱乐。家庭的用品、饮食等物质方面的享受,先生是不讲究的,他有更高的精神追求。

二〇二三年十二月二十五日到二〇二四年元月三日,姜寿民作为最后一人,作品入青岛市委宣传部、青岛文联主办,青岛书协承办的《但开风气——青岛近现代名家书法遗墨大展》,得到观众的相当重视,惊叹、好评迭出。先生所遗的大量书法、篆刻作品、文稿、书稿,我整理了一小部分,边整理,边发布,引起了不少专业人士的关注,几个月来,网上留言、实地参观者络绎不绝,许多人称先生为“国士”——一位隐于市井的国士。

二〇二四年五月旧历甲辰孟夏于青岛大愚美术馆

(《市井隐国士》,刊发于《青岛画报》二〇二四年六月上月刊,总第五二三期)

王作亮更多作品

世说文丛总索引

评论