家居

世上有没有“家”这种东西,就是那种叫做“归欤”的意向。比如,房屋、人、观念等是不是?想来,这其中哪一种能叫人感觉“不累”,就算是福分了。之于“天家”,尚属长远目标。

历史很累,回顾它也觉得累;追求很累,追求的过程是盲目的操劳;自由很累,自由意味着自主的责任。

基督教说:人是世上的旅居者。佛教说:无住,不要执著于任何事情。海德格尔说:人诗意地栖居在大地上,是仰望星空感受到永恒存在的那个瞬间。

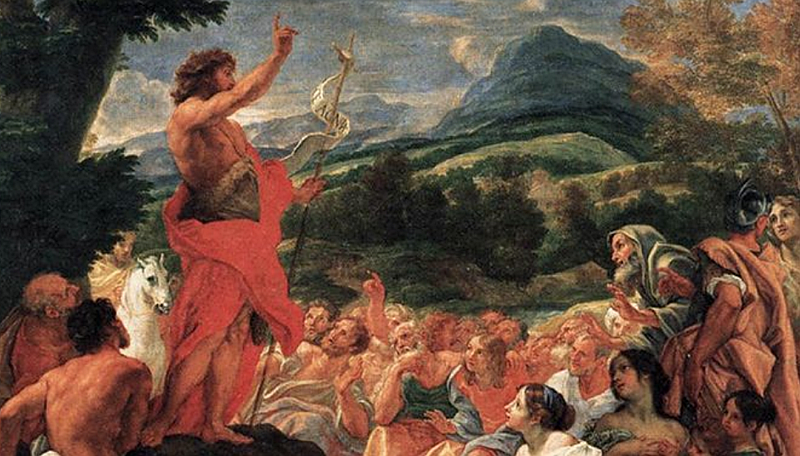

人居无定所。人类历史和个人经历都是恒久的“旷野的寓言”。

爱是家园,但爱是另一个寓言。

人性化

以前读莫言小说《生死疲劳》《檀香刑》等,就猜想,如果有一天历史被修理得平整完善了,没有那么多邪恶和荒诞了,也就不会有这么精彩的文学作品了。其实这种担心倒也不必。历史再怎么冲刺,人性的“永恒轮回”依然故我,且还将是文学艺术“取之不尽,用之不竭”的源泉。莫言这两部小说的背景材料取之于现当代社会现实,大多是我们的亲历。由此琢磨什么叫“审美距离”,或曰拉开距离看可怕的事物,就不觉得怕反而很有意思了。在洪水中泅游顾不上美,站在岸上看洪水则产生出美来。这也是为什么有的人宁愿看小说,而不愿看现实生活的原因所在吧。并不是因为小说把现实美化了,而是小说把现实推了一把,推出了一点让生命喘息的距离。

“人性”是个中性词,有时是个“感叹词”,很大的感叹。如尼采的感叹:“人性,太人性了!”但无论褒或贬或中性,在我们的习惯看法上,文学就是揭示人性奥秘的,人性本身也是进化发展的。为此,当读到西班牙学者加塞特的《艺术的去人性化》时,不禁一愣,这怎么行!去人性化,还怎么艺术?加塞特不仅主张艺术去人性化,而且还要去个体化、去实物化等。直到把这本书读完时,我也没有完全被加塞特说服,只是把“这怎么行”变成“不行也行”罢了。

加塞特举出大量的现代主义诗歌为例,如波德莱尔、马拉美、兰波等人的作品。这些诗歌确实与浪漫主义的诗作大异其趣,它们大都晦涩难懂,形而上学的致思极深,语言非常精巧。它们没有个人矫情的东西,风格大都严酷冷峻。

遇到像“去人性化”这样富有冲击力的问题,搞不通就放下了,不去想它了。然而,这种问题却又不时地从现实生活中迎面而来。记得以前搞新闻写作,有个时期突然对写作感到厌倦。对无论新闻稿或非纯文学作品都是这样的感觉,甚至感慨说:还不如公文,公文可以接近情感的零度。现在想起来,那时所感受到的就是拥塞的类型化的“个体”话语,充斥耳目。如今,在传媒、广告等强势话语之外,手机微信把人性化、个体化、实物化语言特征展现得光怪陆离。

光怪陆离,但似曾相识,因为它是“类型化”的呈现。按说,个人存在是无法穿透的奥秘,人的性格组合元素难以穷尽。然而,人性是文化的产物,类型化是一种文化的后果。这样,至少在表象层面,就给人造成了种种似曾相识的“类”的感觉。

艺术作为独有的学科性尝试,“去人性化”是它的一次觉醒。

社会历史是载人的列车,乘客上上下下,“去人性化”则不可能。

王起庆更多作品

世说文丛总索引