很多释者在读《西游记》的时候把目光放到孙猴子的反叛上来,特别是到了近代,一些论者更多的拿猴说事,把猴子叛逆的性格无端放大。还有些评者放大猴子反叛的意义,把忤逆的意义上升到《西游记》整部书的基本创作思想与创作动机来看。其实这是偏颇的。我想,吴承恩创作原初是在想寻找一条救世之路,或有过反叛的想法,但是他更多的想靠信仰——儒道佛来解决社会矛盾,这种信仰救世的理想贯通了整部作品,细读作品便不难看出。他是充满矛盾的,这种矛盾表现在不能变更现实,只得让位于宗教的态度上。他的这种挣扎在中国延绵了几千年,也是清朝以前学人共同的宿命。

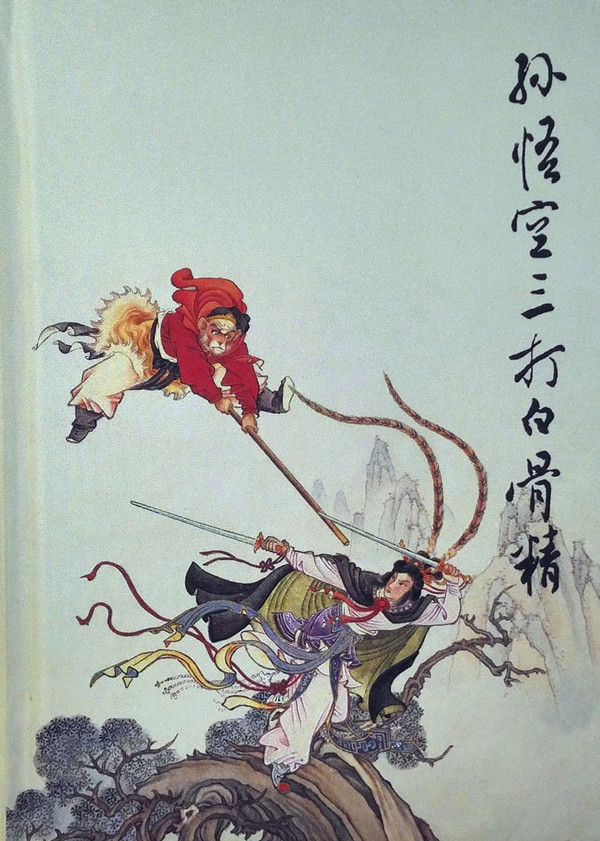

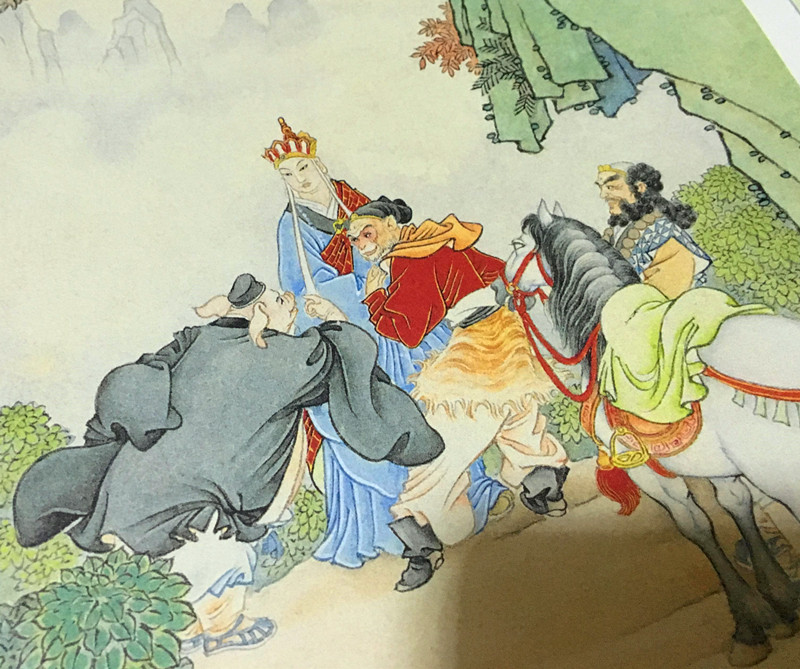

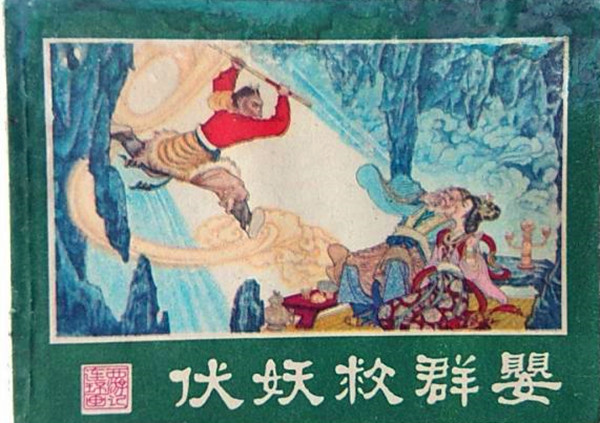

筛去热闹的打斗,《西游记》的故事很简单,唐僧(教的布道者)受唐王(朝廷秩序)委派,到西天取经(儒道文化需要释家的冲融),他先收服了四个徒弟(原初他们都是政教的叛逆),历经九九八十一难,然后师徒四人取回真经(政教胜利)。这中间有很多打斗,所有的打斗都是为了剔除异己,即对政教秩序背叛者的收复。能收复的收复,不能收服的全部置入死地。收复的不是仙家的护院,就是道家的丫鬟,他们虽是神通了得,然后都被唐僧师徒四人(政教使者)征服,能耐再大点的,神佛便出面,吹一口仙气,一切都解决。在这里我们可以看到,神佛是无所不能、无所不在的,法力无边,神通广大。他们的存在是为了收降,即把世界的一切差异都消解掉。佛祖在这里是占统治地位的,他们是政教的化身,或者说是吴承恩不得已社会理想的化身。就这样一个取经故事便可简化为征服故事,首先是对师徒四人的收复,然后是对佛祖异己者的的铲除。在这里作者创作动机不言自明。师徒四人最后都以归顺作为自己的立身之道,虽然有时是迫不得已的。师徒四人代表的阶层不一样,性格不一样,到最后他们都以投诚为结局,即对佛法与朝廷的臣服。在这里我们可以看到作者的思想元起、其思想的局限性和无奈。取经的过程可归纳为师徒四人皈依政教的过程,他们对佛祖也由当初的忤逆不满走向言听计从的合作态度;取经的过程也是消弭个性,走向划一的过程,是存天理灭人欲的解决过程。取经故事以政教胜利结局,这是灭人欲,助人伦,成教化的胜利,而那个大写的人还在沉睡。

《西游记》向我们展示了旧的文人,在社会冲突面前的中庸的处理方式。其实作者试图为人在现实的坚冰面前寻找出路,但最后以失败告终。最好的解决方式还是遁入宗教。孙悟空是敢与天高的一个典型代表,他嫉恶如仇、富有个性、充满反叛精神,但最后也以无法跳出如来的手掌心而妥协。我想悟空叛逆又信从的矛盾性格在某些方面是作者最好的写照;说明作者徘徊在个人的社会要求和儒家忠义思想之间,这种欲罢不能的矛盾人格是对中国人最好的形象展现。我想中国对人的真正意义上的审视,大概是在曹雪芹的《红楼梦》完成后,虽是以宝玉遁入空门为结局,但她对旧礼教旧体制的控诉与厌倦,为我们眺望黎明打开了一扇窗户。

这个故事在当代还具有典型意义,这就是对中国人不能超越现实寻找超脱人生绝好的鞭策与讽刺。

小的时候,读《西游记》的时候,我们把悟空看作英雄,写到取经回来后,作品戛然而止。失望之余,我们对他的命运做过多种猜测,最多的一种设想跟大众一样,因为他护法有功,他有了官位,享受着俸禄,喝着美酒,享受美好生活……

而作者却让悟空归隐花果山——一个战士最后以隐逸的方式收场,这是典型的中国人的处理事情的方式,或者说是逃避方式。到西天取经的过程,同时也是作者对精神故乡寻找过程,故事最后以中国人的方式结束。在这个充满矛盾对立的故事背后,是作者怎样的人生观?即不能入世,最后选择出世。在那个时代,这或许是最好的选择了吧?

萧联强更多作品

世说文丛总索引

评论