在黑暗笼罩的夜里,仿佛有一抹刺目的蓝色划过,接着,金属弹击时发出的声音清脆响亮,直逼耳膜。

金属的刃,是技术高超的匠人千锤百炼精心打造而成的,这在古今侠客小说和影视作品中屡见不鲜。大凡削铁如泥的利刃,要有柔而坚的优良材质。而在大多数人的印象中,好刃似乎都沾了过多的血腥。因此,我尽量避开血腥与血腥相关的词语,只说生活的日常。

那年我十七岁,第一次进城。从东关车站出来,避开纷杂的喧闹,朝西缓缓而行。街道狭窄漫长,两侧的土台子上,摆满了高低不一的民房,这些房舍,檐子高挑,花格状的窗户裱糊了白纸,双扇大门钉了铜扣,笨拙得让人喜爱,而木质的材料上,全部涂了深红色的颜料,显得沉稳大气。想必它们一定是民国的建筑风格罢。临街的个别房子前,扬着商家的幌子,有酒有茶,有布有面,斗大的隶书是绣上去的,经年不会掉色。

先是听见远方的“叮当,叮当,叮当”的敲打声,一前一后,一高一低,极具节奏。走近了,明白那是从一间低矮的小屋发出的声响。站在门口,我有些不愿意离开。泥炉的火焰正好,一块铁在里面燃烧,支在一旁的砧台上,老师傅用钳子夹着一块已经打扁了的铁料,挥着小锤。小锤打下去,抬起,年轻的徒弟抡起大锤砸了下去。砧板上的铁,红星四溅,随后由红变黑,师傅又将它丢进泥炉。如此反复,一把刀有了形状。水槽里的水泛着浊红,带着高温的铁放了进去,雾气升腾而起,上面坐了神仙似的。我还看到,他们打出了锄头、铡刀、大刀,不是有序摆放,而是散乱地架在货柜上。刀口处一抹白,与众不同,名叫铁白,那是一把利器的刃。

这是纯粹的民间老手艺,我问过老师傅,他是陕西岐山人,解放前就流落这里了。有那么几年,我在工余之时,若是上街逛荡,老师傅的匠铺是必去之处,看看老师傅光膀子上的强健肌肉,看看师徒二人锤起锤落的默契,而对那一件件器物的形成竟然不太关注了起来。可惜的是,这个美妙的去处很快消失了。小城发展的快慢取决于领导者的态度,先是街道拓宽,土台子和那些建筑尽悉拆除,硬化了的人行道和楼房修筑而成时,民国遗风茫然无存,我也就不知道老手艺的去向。

多年了,好多事情被年龄和日子淹没。现在想起这个,都因为我所寓居的巷子里的一声喊叫。巷子逼仄,店铺错乱,巷子里的小巷子互相交错。一天下午行走时,一声唱腔般的“启刀磨剪子喽”,突兀得让人措手不及,险些将行人撞翻。这也是个老手艺,一位头发花白的长者,在小巷子的出入口处摆了一条长凳,上面夹着他的家当。他没有坐在长条凳子上,而是坐在旁边的可折合的小马扎上,当时就想到,他这是出于对一种老手艺的尊重罢。他用钢质铁削磨启菜刀时,肯定用力却捉拿的有些分寸,刀口卷起的铁屑,刨皮一般。然后在磨石上稍加抛光,菜刀的刃口就闪着宝贵的银白。

启刀磨剪子的老者对自己的手艺相当自信,用大拇指轻轻地在刃口上弹几下,就知锋利与否。无独有偶,不几日,又在巷子口遇见了另一磨刀者。其实他是出售磨刀工具的,属于现代科技产品。叫卖声是从旁边的电喇叭里发出的,不是方言的唱,是普通话的讲,那可是绝好的产品使用说明书。我看清楚了,任何刀具,只要置于规定的磨口,只需拉几下,刀口就可变得锋利,以他的现场演示,吹发可断,落纸可削。这与磨刀老人的试验法迥然不同。不同的还有,那个刃,有些粗糙,虽然发白,却不见银光划光眼睛。

我仍然要说有刃的生活器具。

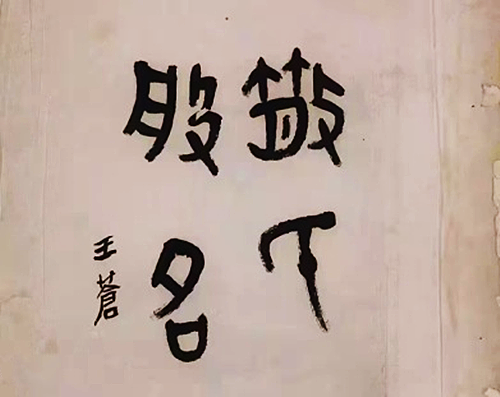

在老家农村,每一件有刃的家当都置放于指定的位置,比如,菜刀的刀背朝外或者朝下,出工的铁锨夹在腋下,锨头朝前,刃口向下,更不允许用有刃的家当直指他人。我那时不喜欢念书,在家呆了几年,接触了许多带刃的家具。但要成为一个合格的耕作者,要经得起许多磨练,要让它们熟悉你的体温和气息,你要有接近和使用它们的足够本领。我除了亲近斧头、铁锨,每年都要多次亲近镰刀,去收割小麦和苜蓿。镰刀由刃具和刀架组成,刃具约五厘米宽,长尺许,上面有生产厂家砸上去“丰收”二字,既作标记,又给农耕赋予喜庆的寓意,大家都很喜欢,似乎和“王麻子”剪刀单纯的标记略有些不同。刃具不用时,要将它的刃口反向合在刀架上,刀背向外,显得安全。一次,我合刃具时,没有多少经验,加上用力过猛,刃具的偏锋划在手掌上,没有声响,没有疼痛,只见鲜血直流,因此而耽误了几天的劳作。

假货无时不在,无处不在。就连一把用以收割的刃具,也会有假货,即便是真货,也分三六九等。其中奥妙只有经年和土地打交道的长者知道。我曾经跟着年长者去商店购买刃具,五金商店的气味实在不能和副食品商店比较,浓烈的煤油味和铁锈味,染在衣服上,好长时间挥之不去。挑选刃具真实不简单,他拿过一沓刃具,蹲在地上,抬起胳膊,逐一将手中的刃具摔到地面上去,将那种发出清脆声响的收到一边。而后,又在这些刃具中用手指试着刃口。这些,是生活累积的经验,口传无效。

假货材质不好,那只能算是一片硬铁,没有可用的刃口,就边裁纸可能都有些费力,更别说用来收割作物。据说,有一种镰刀的刃具假得乱真。有人将建筑材料钢筋铺在火车钢轨上,火车驶过,那些钢筋全部被压轧成了类似于镰刀刃具的长条,将它们切割打磨,启出锋刃,涂上黄油,就可假冒上好的镰刀刃具出售。我不知道这个说法的真假,但好多人在这样说,我便觉得可能是真的。年长者对这样的东西当然不会不鉴别出来,并且十分不屑。他们认为,那不过是一片“死铁”罢了。由此,我认定一张好的刃具,是鲜活的,有生命的,甚至是有灵性的。

除了农具,除了厨具,几乎每个人都使用过有刃口的其它工具。小时,我用过的就有削铅笔的小刀。铅笔刀娇小,可以折合,村小学门口不远处就是代销点,代销点几乎无所不能,包容了许多日常所需的商品。我和许多小学同学一样,不是用现钱去购买的,是拿了可以当作钱花的鸡蛋,换一把铅笔刀和一支不带橡皮的铅笔。现在回想起来,剔除物质上的匮乏,竟然觉得有些古风的味道。铅笔刀的刃是锋利的,用途便十分广泛,可以裁纸张包书本,还可以将一颗苹果分成几瓣与同学们分享,也可以背着老师削指甲。

拥有一把铅笔刀是令人羡慕的。所以它会和图案好看的铅笔一样,引发一起同学们都不会奇怪的案件。我同桌的小林,体育课后回到教室,找不见了他的铅笔刀。他的铅笔刀和是他父亲从外地带回来的,刃口的夹具上印制了孙悟空三打白骨精的图案,好像开口讲着故事一样诱人。小林开始怀疑每一位同学,但他不敢去翻动比他身体壮实的同学的书包和桌框,只翻动比他弱小者的桌框和书包。弱小者哭了,大声哭了。班长就向老师报告了此事。老师来到了讲台上,那永远是他的位置。老师说,可能是小林同学不小心弄丢了,谁拣到了就悄悄交我吧。下午放学时,老师把有故事的铅笔刀给到了小林手上。年幼的我们,没有谁再去探究它失踪和归来的全部过程。

事实上,好多东西都有刃口,只是锋利的程度不同而已。比如一块砖头、一块木板的楞角,比如一件瓷器的碎片,一个细小的玻璃碴子,我们好多人都吃过它们的亏吧。我从小学时就知道鲁班因一片草叶的边齿划破了手指,他由此发明的锯子。我怀疑那草叶可能就是我老家称作“冰草“的家伙,因为它不仅划破过母亲劳作的双手,还划破过我的手指。当然,即便是鲁班没有由此而发明锯子,我的手被划破一百次,我也不会发明出锯子来。

纸张与我交往了几十年,如果手边没有裁纸刀,我会选择一张扑克牌,它的边子和塑料写字垫一样,实在可作刀具使用。如果手边连这些东西都没有,我会使用从小就学来的方法:把纸张折起来,伸出舌头,在后面的脊上涂上唾液,然后撕开即可----我仍然要强调,排除由此而引伸出的别意,舌头是最柔弱的刃。

评论