曾先国(以下简称曾):是的!中国的艺术传统非常强调人与造化的神交,在与自然的契合中体悟乾旋坤转的易理,做到人与天地精神的往来。人在面对大自然的千机万趣的时候,造化与人之间有异构同趣之妙,山水画表现的就是天地精神。中国哲学讲求“天人合一”的境界,说的就是这种意思。中国的哲学在前期很大程度上是先验的,即道学统摄一切,人的主观情感要受制于道统;以后在历史的演变中人们挣脱了道统的限制,更多的讲求个人心性的性灵。我想现当代艺术的勃兴的哲学根基正是在讲求人的心性自由的基础上,找寻个人话语的个性化与审美趣味的独特性上。面对造化时,每个人的感受并不一样,我想这一切受制于时代、个人禀赋、文化修养、与生活经历。

中国在现当代出现了像黄宾虹、陆俨少、李可染等在艺术上彪炳千秋的艺术大家,我想他们在艺术上的成就有很大程度上是对写生的重视,即讲求面对造化时的心悟。其实我想他们在艺术上的立场,同时也是对传统程式化语言模式的审视与反思。

萧: 其实你的创作并不是对传统的颠覆,而是对传统的深入,你的折身而回,说明你对传统审美的偏爱与固守,但你所有的努力,是对传统的重新解读与个性化的演绎。我想这也是文化在当代我们面对传统审美困境的一次有效的尝试。你对山水意境的拓展,对皴法意象的自我抒写,这一切都是个性化的自我尝试。你的皴法被别人称为“曾家皴”,这也正是你对传统深入的结果。你在绘画上的皴法经常被评论家提及,你在艺术上有很多个性化的印记,你能就就你在艺术上的审美现象谈谈自己的看法吗?在传统与现代当中,你是如何取舍的?

曾:我想传统山水画艺术至明清渐至式微,很大程度上是因为渐趋程式化、模式化,审美的持中虚静的审美趣味限制了审美个体的个性抒发,这种审美的困境在清末有了文化上的理性觉醒,随着文化批评的积极介入,现代审美文化获得个性化表述的可能,并取得了可喜的成果。文化在当代,多元文化下的文化审美的多元趋势为画家的个性独抒与审美个人化趋向准备了坚实的文化根基。

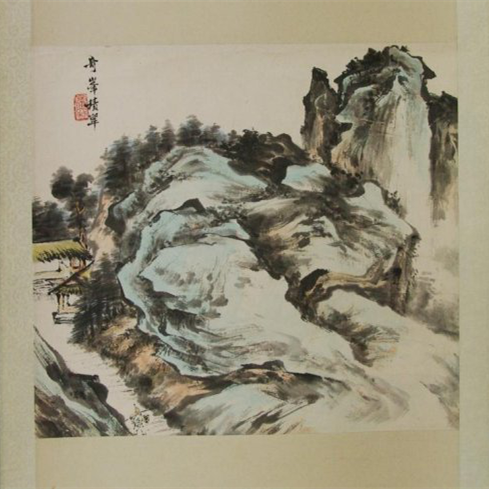

我想我跟当代的每个艺术家一样,承担着如何继承和发扬传统文化向现代化发展的使命。石涛真人说:“笔墨当随时代”.我想我所有的努力就是寻找属于时代属于个人的表述意象。我想皴法是我语汇的一部分,它受我审美想法统领,它既是造境的手段,亦获得样式上所表现出的独立美感。中国传统山水画程式化的皴法,即是艺术成熟的标志,又是艺术创作的束缚。我在皴法上重新解读斧劈皴的纹理结构,去其侧锋的刻露,而以擦、染和中锋锻塑一种凝重敦厚的风格;又变化解索皴、麻皮皴等线性皴法,使线质表情更内敛;北宋山水的塑造感和南宋的抒情笔意融会在用具象的山石构筑的、却又现实风光的山水意象当中;变换的墨迹和飘渺的云烟,孕育出天地恢弘、宇宙苍茫的气象。我的作品中没有太多程式化的印记,采用相对灵活的态度将传统方式改造为具有自身特点的表现形式,如山石片块状的结体,树木草坡的勾点,以及在传统笔墨浓淡疏密的对比中渗透西画的光影,都从不同的角度显现出在传统与现代的间隙中寻找自我的探索意识。

萧:“外师造化,中得心源”,在艺术创作中,中国传统很讲究个人的禅悟与心性照见,这也是中国山水画在审美趣味上获得多样化的可能的基础。你的山水画既有苍茫之气亦有秀美气韵,这种负阴抱阳、融铸南北的审美趣味很符合中国人的审美趣味,是你对中国“中和”之致的执著,亦是对田园山林生活境界的不懈向往。

曾:在与天地精神往来中,达到物我两忘的境界。我的山水在审美上有苍茫之象,庄子曰:天地有大美。孟子曰:吾养吾浩然之气。我想中国传统先哲的精神气质对我产生了很大影响。中国儒家文化的崇耸之气与浩然精神锻造着我们的人格,也影响着我们的审美趣味,我想我在审美上的追求在很大程度上可以看到传统文化对我的煅造。如果说在体式上的浑厚博大之气是我的一大特点,那么在气韵上你却追求烟云蒸腾、烟雨迷离的氛围。使我的山水画呈现出江南山水的灵秀之气。在南北审美文化的融合中,形成了我的既苍茫浑厚又钟灵毓秀的审美格局。与传统的荒寒虚静的审美意味相比,我的山水充满活泼之气,鲜活生趣,这使我的审美趣味具有了当代趣味。

萧:每一个画家的创作都离不开时代的影响。如中国传统从中和之致的固守到清末以降抒写个性化的愿望以及付诸行动的积极的艺术实践;二十世纪五、六十年代文化对当下生活的切入,为艺术注入了新的活力。二十世纪七十年代末,中国文化挣脱政治体制的桎梏,重新获得本体的审美意义,锁国政策被开放思想所取代,文化的发展朝三条路展开:第一是重新审视传统文化;第二是西学东渐;第三西方的哲学观念为我们解读传统提供了坐标系,并影响了传统绘画的发展,文化在互相冲融中发展着。这时当代文化也呈现出多元发展,多头共进的局面。你能就当代文化语境对山水绘画的影响作一些综述吗?

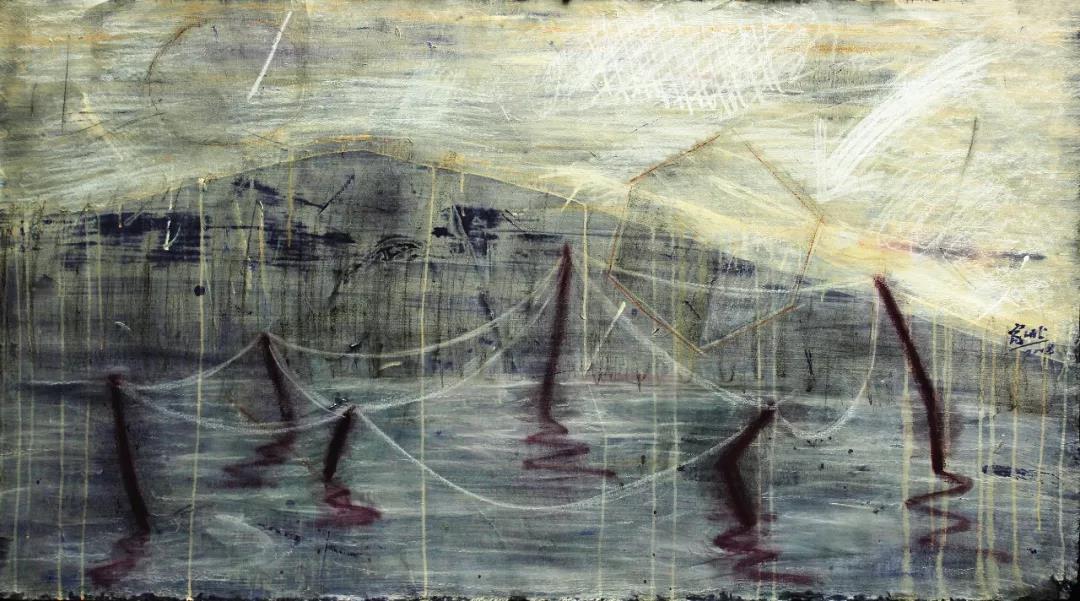

曾:美学家李泽厚先生把中国山水画审美分为有我之境与无我之境。有我之境追求山川精神的抒写,也就是把境界的营造作为审美的核心,在那时笔墨与意境犹如羚羊挂角,无迹可循,或者说笔墨没有独立的美感,只是造型的手段。有我之境,是在高度发展的书学与文人的介入的根基下发展起来的,在哲学的高度上审视绘画,特别是书法笔意的强调,追求空灵虚实的境界,强调抒写的随意性与个性化。山水画发展到当代更强调绘画图式与样式,把绘画导向更广阔的天地。我的绘画就是挣脱传统审美设定,努力追求更大的审美心性自由。

萧:可以看到你在文化当代下的拓展与固守的双重品格,你在一篇讨论重彩山水创作的文字中,可以看到你对文化当代审美上的努力;但你的审美山水的境界却是节制的恬静的,在不温不火中,固守着素朴不执的人生境界。这很难得!

曾:传统文化塑造了我们的品格,也影响了我们的审美品格,历史发展了,但我们深层的文化基因并没有改变。或者说我们对节制的诗意精神的固守没有改变。

萧:文化在当代,我们所有的努力在于突破当代审美的困境,重塑符合时代的审美精神。我们都在路上!

曾:是的!

曾先国简介:

1956年生于山东青州,现任青岛画院副院长,一级美术师,中国美协会员,山东美协副主席,青岛美协副主席。享受国务院特殊终身津贴的专家。

1997年被中国文联、中国美协授予“中国画坛百杰”称号,先后参加第七、八、九、十届全国美展,并获优秀奖。《暮秋山雨》和《江南烟雨》分别参加首届中国画展和全国首届山水画展,并分别获佳作奖和优秀奖。

2004年获中国艺术研究院颁发的“黄宾虹学术奖”,多幅作品被中国美术馆、中国画研究院、人民大会堂、中南海及天安门城楼收藏。其作品《崂山九水胜景图》悬挂于中南海怀仁堂会议室。出版有《曾先国画集》《曾先国山水精品集》等十多部专著。

原载《时代人物》杂志,曾发表于江西出版社的《画室·画事》

萧联强更多作品

世说文丛总索引