6

有时上午,有时下午,也有中午时分,我在高密街巷行走。季节虽入了秋,但若非雨天,依然够热。没人特别留意我,因为街巷内少人走动,即便有行人,也步履匆忙,无暇顾及我散漫的穿行。起初,携带相机,走走停停,拍几张照片,几无目的性可言,无非想为现在还存在着的老街旧巷留些日后翻阅的资料。

有些东西注定慢慢消失,不是我们不想挽留,是它们经受不起时间的消磨。它们存在时,我们想不出它们因何存在,直到消失了,或消失了很久,才想起有什么东西存在过,曾经朝夕相处过,但是直到找不到了,意义才显现出来,启发我们思考。

在梓童庙社区,靠近夷安大道绿化带边上,我在一堵旧墙下站立良久。那是个中午,阳光强烈而有力,像积攒了太多怨气,要把嵌在墙体内的沙石抽打下来。我不断摘下眼镜,擦去落在眼角的汗水。这些没有影响我对它油然而生的好感和亲近之情。

这是一堵土墙,泥土中掺杂石子和碎石。墙体两米左右高度,围成了院落,院子靠北面是房屋,还在住人。墙头挂着残缺不全的黑瓦,瓦是倒扣的“V”字型,估计是过去土窑低温烧制的,工艺虽然粗糙简单,但因如今已经没人再制作这种瓦片,几近绝迹,也就有了保存和纪念的价值,说它是古董甚至文物也未尝不可。

夯成这样土墙的方法,记忆中早模糊了。那个年代,砖瓦等建筑材料尚属奢侈品,若非公家或大户人家,用不起。大部分农家人包括城里人,如果自己盖房子,材料基本取材于泥土和土地生长的现成的东西,除了地基必须用一些石材,房屋墙壁和院墙大都用土坯,墙垛比如开门和开窗处会适当用点青砖或红砖,也有不用的,主要为省钱。四十年前,浑身除了虱子、欢呼雀跃的跳蚤,几乎一无所有,穷得穿不起裤衩,一扒就光,happy时特方便,不像如今一层一层繁琐得要命。

自古以来,修街、盖房对于国人是大事件,如今更是最大的事。这家人家终于鼓足勇气要盖房了,办好手续,开始游说街坊邻居,意思是有钱的出钱有力的出力。游说总是有效的,要钱的没有,要力气的用不完。盖房队伍很快集结完成,拉土的拉土,挑水的挑水,捯麦秸麦糠的捯麦秸麦糠,一派热火朝天的繁忙景象,仿佛吃大锅饭。

能用上麦秸麦糠盖房也是有钱人家,没钱的直接用黄土。纯粹用黄土盖的房子起的院墙耐不起风吹雨淋,用高密的土话说就是很快就“瘪曱”了。帝国人民活着时住在黄土的房子里,死后埋在黄土的地里,区别只是在地面以上happy和在地面下happy而已。

此处要说的是垒墙,不干其他。先是把捯饬好的碎麦秸掺进半干不湿的黄土,人力搅拌均匀,太干了加点水,太湿加点土,有经验的老者伸手抓一把,若有所思一番,最后点点头,意思是“中”了,于是男男女女停止打情骂俏,把从邻居家拆下的两扇大门横着立在地基上,捆绑好,中间留半米厚的空间,两侧形成隔墙,混合好麦秸的泥土倒进去,铺成一层。门板内站立一人,用夯头砸结实。夯头由圆形或正方形青石做成,中间凿一圆孔,圆孔中楔进与圆孔一般粗细的腊木棍,足有一米五以上长度。夯墙的工人双手握紧木棍,憋口气向上猛提,提至一米高度,松手,夯头垂直砸下,掷地有声,一层砸结实了,再铺一层,直到土层达到门板高度,拆下门板,平行迁移,重复之前的程序,最终完成一堵长近十米、高约两米的土墙为止。

房屋的墙基也如法炮制,只是需要更用心些。累了的砸夯人有时忽然停下,面向站在墙边准备送土的女人,手伸进裤裆,抓挠一番,对着女人笑笑,说晚上有肉吃,谁家女人愿意跟他去。女人仰头看他手里,不外乎一把黑毛和几只肥虱。女人们骂一阵,将混合好的泥土泼到男人身上,男人开怀大笑。

房屋四面墙壁、院落三面围墙做好,接下来是泥瓦工上场。麦糠混进稀泥之中,搅拌好,装满铁盆,由小工歪歪斜斜地端到泥瓦工跟前。泥瓦工挽好袖子,扔掉纸卷旱烟,拿起瓦刀,将麦糠稀泥均匀地涂抹在墙面上,晾干后,一堵高大上的泥土墙才算完工。

站在梓童庙这堵混合石子碎石的泥土墙下,我想起儿时目睹的垒墙盖房的情景,虽然已经模糊,但隐隐约约的还可浮现,只是那些劳作的人们,我的帝国乡亲们,大都不在人世了。

我无法准确说出这堵墙在我面前存在了多久,也许四十年,也许五十年了,也许更早或更晚。无论它历史长短,总是有历史的,至少,它让我在它面前回忆起那些过去岁月盖房垒墙的情景。这些情景,再过去一百年甚至更多时间之后,还有谁去回忆呢?

把这些回忆的内容说成文化会不会过于牵强?可是,在高密的版图上,能够牵强地说这是文化的建筑或街道又有多少呢?如果这些不是文化,那我们几千年的文化去哪儿了?

你可以说在书本里,也可以说在史册里,但我想看的是在街巷里,在墙壁上,在屋檐下。一千年后,高密的后人正如现在的我们,可以复制这堵墙,复制一栋建筑,复制一条古巷,可它永远不会是在我们面前的“这一个”,“这一个”才是历史唯一的见证。

虽然它无法证明我们曾经进入过文明,但它至少可以证明我们在很长一段时间内脱离过文化。

7

在高密街巷行走,见到最多的一个字是“福”。它一般被写或印刷在一张红纸上,有的红纸还印了花和洒了金粉。福字字体有大有小,字迹有潦草有端庄。在春节,也就是新春伊始、万象更新之际,被贴在屋内屋外,凡可看可见处,如衣柜、炕头、过道、水井、门楣等,尽可以正或反地贴上,并无太多禁忌。等待满眼见“福”,过年忙碌的心才停下,并且满怀了喜悦,毕竟“福”来了,它是一年的希望。

过年贴对联、贴过门签、贴“福”字是个极简单的动作,能演绎成长盛不衰的民俗不会有太深的文化含义,大伙图的是个喜庆吉祥。只是单就“福”字的贴法,有点小小争议。有的说“福”字不能倒贴在门外,如这样做了,“福”到门口为止,进不了家门,反而跑到别家去了,不吉利。在炕头倒着贴反而好,“福”字留在了自家热炕头,一年都不会去别的地方闲逛送“福”了,是大大的吉利。有没有道理不便评说,只是觉得,既然“福”字这么厉害,能予人高妙的福分,不如等再一个春节前,请位书法大家或所谓得道大法师大和尚之类,在脑门前镌刻个倒贴的“福”字,把所有人的“福”一古脑汇集到自家脸上,再也跑不到别人那里去,岂不快哉——如此这般,定会成为高密新的一绝,保不准也会申请个世界级的文化遗产。

原以为这“福”是个简单字,没什么可推敲的地方。后经仔细查看揣摩翻阅资料,才猛发觉自己肤浅,低估了古人造字的智慧。不妨简单说说,供方家一笑。

先说右边。右边是个上中下结构,由“一”“口”“田”三字组成,意思不外乎为“有口饭吃”。这样解释过于笼而统之,得三个字都解释才过得去。于是看“一”。“一”是个神秘数字。比如有的和尚回答众生的所有问题都习惯竖起一根手指头,并且口不言,目不睁,形同枯木,于是众生高声说一花一世界、一叶一如来,似乎便算悟了谛,得了道——此是闲话。这里的“一”可是指一个人?左看右看不像,我认为它不是一个具体数,而是个概数,是指“每个人”,或说是“全部人”。

“口”一定指人的这张嘴,这张嘴在此处是紧闭的,而且空无一物,但它充满渴望、欲望以及想象。有什么东西可以填满这张嘴?如果有,古人给我们的答案是“田”。“田”应为可耕种的土地。它被化整为零,看上去由更多的嘴组成,以满足那一只“口”。或者可以这样解释:因为“口”的需求太多,致使“田”不得不变成更多的“口”以应对那一只“口”。不同之处是“田”的嘴往外“产”而人用嘴往里“吃”。

于是“一口田”便有了可供解释的意义:每个人看似紧闭的嘴实际上张开着希望甚至试图吞下田地所有的产出。于是,“福”字的右边我们可以把它看为我们的欲求。欲求实现了,即为“福”,欲求未能实现,即为“福”还未到,便可继续盼望到来的那一天——便继续在可供粘贴的地方贴下去。

那么,没有“田”是不是就意味着没有“福”?假如因外力、内力、不可抗力失去或丧失了“田”,饭从何来?此问题不在本世纪讨论的范围内。

“福”字的左边是“礻”。读shi。是示的变形。“示”是“神”的本字。从“示”的字,一般与“神”包括对神的崇拜活动和心理有关,比如祈、祷、祀、祉、禄等,当然还有“福”字。

于是“福”字的整体意思便浮现出来:神以它恒久的存在,目视我们吃下我们试图和希望吃下的土地出产的东西。神始终沉默,它不以你吃下的少为少,也不以你吃下的多为多。但它知道你吃下了多少,并知道你以怎样的方式吃下了多少该吃的和不该吃的,同时有权在任何时间终止你不恰当的吃喝行为。

此时我想,如果“礻”变为“衤”就好了,有衣穿、有饭吃才为有“福”。可惜古代造字的人不这样想。以我的推断,仓颉在造“福”字时是这样想的:那些家伙们有衣穿有饭吃之后,欲望将继续叠加,便会想有好衣服穿,比如穿普拉达、香奈儿也不满足;也会想有好饭吃,直到吃猴脑也不满足,欲壑难填,还是免了穿吧,衣不蔽体不为耻。人若不吃会死,吃是免不了的,但不能无所遏制,人之道德俱不可信,应有造天地之神监管人之吃欲,让神与之同行,是以“福”便由“示”予以看管分配。

于是,吃便成了人之“福”,成为与生和死一样重大的人生甚至社会课题,若不然,便不会说“民以食为天”了。

且离开这字让我继续在高密的街巷里走走。

梁实秋说寂寞是一种清福,在我看来也是。走过高密的大街小巷,看见寂寞的人手拿交叉,聚拢一起,街口巷尾斜阳下,依次轮流摸起一张张扑克,成为保皇派、够级派、斗地主派或象棋派,将寂寞狠狠地恨恨地甩在木桌上,眼睛瞪得溜圆,指着对方鼻子说:扣牌!对方无奈地看看手里的烂牌,忍下丢江山又丢美人的怒气,伸手将桌上对手张牙舞爪的扑克翻过,心里恨道:等着,老小子,下一把弄死你!眼睁睁看着对手抢个头科扬长而去。

短短长长的巷子,有市井之乐,也有市井之劳。巷口月季花还在开放,巷内笼中鸟依然啼唱。老人手把蒲扇,坐在自家门前,让劳碌的一生摇晃在扇子的清风上,享受悠闲。而那些行至中年的帝国美女,从玩具厂领来要干的活,将一只只小玩具的屁股缝合好,算计着又赚了几分、几毛、几块,算计着生活的进与出,算计着街边的猪肉摊子,那块后肘肉是不是又涨了五毛钱。

她们一边忙碌,一边说笑。高墙围起的阴凉里,塞满高密百姓的日常生活。她们并不避讳我拍照,继续她们说笑的话题。当我长舒一口气暗想终于可以不用回答那个问题时,耳边传来一声问话:“是要拆迁吗?”

拆迁已经演变为一种福祉,如果那真是“福”,为什么不早一点让它来到呢?“是的,要拆迁,很快。”我答道。

大家满意地笑了。如果拆迁变成一堆玩具,那要干多少年啊,也许十年二十年干不完呢。

拐过街巷,来到孙女士家。孙女士日常除了照看孩子,接送孩子上学,其它时间大都用来“跑鞋帮”。跑鞋帮这个活富有弹性,心情好可以多干点,心情不好或者累了可以少干或不干。没有人强迫,当然也很少有人催逼,除非接了活在规定时间你无法完成。

孙女士接到活后,一天一般在缝纫机上不会超过六个小时,按照孙女士的话说就是不让自己太劳累。她有时一两个月不接活,有时连续干几个月,每个月赚两千到三千之间,自己满足。

孙女士住的房屋被称为“小摞屋”,也就是两层的房子,比之街巷里的平房瓦屋先进了一代。房子前有个小院,顶部加了防雨防晒棚,她的“跑鞋帮”工作就在小院里完成,足够宽敞。

孙女士老公蒋先生做保险业务,收入也稳定,她对目前的生活状况,感觉满意,因此快乐。

当用了些时间进出街巷的人家,我对“福”字的内涵有了更多不确定的认识。“福”仅仅止于字面的“吃”已经远远不够。它似乎应该止于清闲,又似乎应该止于满足,更似乎应该止于知止、止于至善。

如果说止于无欲即为“福”又似乎不太准确。丧失或剥夺了希望或欲望的“福”是什么“福”呢?

高密几乎每一户人家的墙上都贴有“福”字,它不可否认地成为一种生活文化。这“福”字,每年都有新的覆盖在旧的上面,然后经过四季风吹雨淋,逐渐褪色,熟视无睹,甚至连自己都想不起那上面还有个“福”字,平时都懒得看一眼。

可它似乎又深藏在每个人的心底,只要时间一到,便会冒出来,异常鲜明地存在着,成为生活中的不可回避。高密的那片天空下,即使再无赖再混蛋的人,也没有人敢亵渎它。就是因为它是福,是每个人赖以生存、发展、继续的希望吗?

其实,那最关键的一点是:只要我们不把自己看作是可以左右别人“福”字的“神”,那便是有福。把自己当做“礻”夺走众口之下的“田”的人与社会才是危险的、被世人唾弃的。

8

庭院,也叫院落,总会给居家生活带来诗情画意的遐想。人居其间,既有家的温馨,又未失去与自然的亲密接触,可尽情享受“明月时至清风来,形无所牵,止无所泥”之境,甚至慢慢活出情操、格调、文化来了,实在是对人短促生命额外的馈赠。

若向后穿越,弄个整数吧,一百年,高密的父老乡亲恐怕大都生活在庭院之中。即便那些庭院极其简陋,却也有意无意遵循了自殷商以来中国三千多年的庭院建设传统:四面合围,向心而筑,天人合一。虽比不了官家、贵族、文人士大夫甚至士绅阶层的深宅大院“庭院深深深几许,乱红飞过秋千去”之堂皇,却也自有风生水起之处,至少“俯视清水波,仰看明月光”均不在话下。那个李白若无庭院中的踱步,而是住在二十五楼的公寓内,恐怕很难鼓捣出“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡”的绝唱。

向后穿一百年对我来说有点过,最好是四十年,那时我不到上学年龄,能看到我真切见过的东西,不至于子虚乌有的虚构。虽未上学,但记忆已经有了。我看见我吃了午饭就出了家门。那是个秋天,穿一条破开裆裤,我走去后面邻居家。邻居家小子比我还小一点,像约好了样开了门。我看见自己进了他家前院,表情如现在般严肃,只是脸上没生皱纹。院里早有几个小伙伴,有俩女孩,也开裆裤,当时我很认真地看了一眼,也可能两眼,思想居然没有一丝一毫波动,便径直走去他们中间。

这小子家依现在的观点,算是土豪。土豪家有两排房子,土疙瘩垒成,房顶铺厚厚的麦秸,整整齐齐,还挺壮观。最壮观的是他家的院,有两个,前院大,后院更大,可与当今高密植物园媲美。我们这帮开裆裤聚到他家,不为别的——若被当今微信标题党弄个文章标题出来,基本上得是“别进土豪家后院,我是认真的”,或者干脆叫“还没看见我就湿了”——虽然我们开裆裤,玩的内容却不开裆,很纯洁又很单一,就为捉个迷藏,因此后人给我们的游戏起了个别致的名字:“抱团留在高密”。

一番剪子包袱锤后,我败给他们。他们跑去后院,先藏,我站在前院的秋风里,任凉风穿裆而过,耐心等他们藏好,再去把开裆裤们找出来,全部找到为止。我故意拖延时间,好让他们挖地三尺,藏个死活找不到。我找人有绝招,就是不找,让他们自己暴露在光天化日之下。

我慢慢往后院走,走得那叫一个慢,估计十年走不完那个大院子。现在我看见自己慢吞吞的样子都着急,感谢神,幸亏长得还不算着急,否则人生路上是个大麻烦。慢不是硬道理,硬道理是必须慢。不管黑猫白猫,看见老鼠时都慢,静悄悄地慢,让老鼠感觉自由和安全,与收税、看病和让孩子接受教育的道理一样,得慢慢整。我大概用了一顿饭(就是吃掉两个地瓜)的工夫,走到靠土墙根一棵老槐树下,仰起头仔细数槐树叶子。槐树叶子长得怪,一根细梗密密麻麻排成两排,像人的牙齿。离我太远了,数完一根再数第二根眼就花了,我的既近视又老花的毛病大概就是那时种下的。干脆放弃数叶子,我围绕槐树转圈,走了三五圈之后,尝试搂抱这棵大树。树干太粗了,一下抱不过来,转过三分之一,再抱一次,还不行,再转三分之一,这才完全抱完,像拥抱二十一世纪中年妇女的腰。

抱完中年妇女的腰我的开裆裤又撕裂了一块,屁股完全暴露在后院,还好那时没羞耻感,羞耻感是我的先人亚当留下的,我不能学他。我看见我走进草丛里,狗尾草开始蔫了,尾巴上东少一块西少一块,难看。草堆有一种草还在开花,现在我知道叫野茄子,贴地皮长,开紫色小花,畏畏缩缩,像在害怕。我蹲下来,屁股几乎触地,仔细研究这种花,它有五个花瓣,阴阳论里它应该属阳,鼻子凑上去闻不到香味,我认为是缺少营养,于是就地撒泡尿在它根部,果然,它一下精神了。

“你什么时候找到我啊!”开裆裤女孩跑出构树丛,冲我喊。我站起来,双腿并拢:“你看到什么了?”“没有。”她说。“那好,我找到你了。”我向她走过去。其他的开裆裤也都走出来,向我抗议:“下次你藏。”“好。”说完,我瞄了眼大院。

这散发泥土气息和蘸满古朴风格的院落如今已经难找了,主要原因大概是时代进步太快的缘故,就像我来年便不再穿开裆裤而是包得严严实实即使你从头看到底也不用担心我会暴露什么。但是房子和庭院的进步总不如换裤子更快,因为破坏传统甚或毁掉一种文化并不是件容易事。

我推崇这样一种比喻,或者说法:盒子理论。大概意思是,人离开洞穴之后,便为自己建造了盒子,就是小屋。小屋像个盒子,保障了安全和避寒。古人不思进取,死守盒子不放,只是不断在盒子周围做文章,弄个庭院,挖点流水,种几棵竹子,放一堆石头,还动不动邀请几个文墨骚客聚聚,精力全用在了吟诗作画之上,折腾了好几千年也没能让盒子产生本质的变化。还是今人聪明智慧,忽然就发现这躺在地上的盒子,完全可以叠加,可以扶它站起来,而且可以让它不断站得更高。这一发现不得了,大大推动了时代进步。文明社会降临了,人们终于摆脱了黑乎乎的小屋,住进具有后现代建筑风格的高楼大厦,获得了更多光明。

当然,这个发现也非一蹴而就,而是从逐步缩小庭院开始的。城市、农村的庭院缩到不能再小后,盒子便被发现了,先是城市,后是农村,大家一路狂奔,往盒子里挤。挤进去一看,嚯——干净,方便、文明,前不见古人,后不见来者,只剩下自己,太好了。于是,城镇化似乎已经成为历史的必然,而小街小巷、庭院的消失也成为了必然。

在盒子待久了,忽然发现,不对啊,怎么与邻居的来往越来越少了,敲个门问候一声都要怯怯的,像要做错事,后来干脆不相往来。于是决定多种花草,小花盆不够过瘾,弄个大泡沫箱子,到郊外偷点土,装满了拉回家,看着自己发明的一平方菜园,掩饰不住的喜。过不多久,菜不见长,花不见开,便开始怀念庭院,想当初……

脱离历史、人文、自然的进步,让人类之心陷入麻木、冷漠。走进城市的,越来越向往大自然,身居大自然的,渴慕城市生活。人们缺少了什么,又在追求什么呢?当看客心态、痴呆心态、熟视无睹心态演化为社会主流心态之后,社会将呈现怎样的人文景观?建设一座新城,相应的,也需要建设一个新城市文化体系,而破坏了与过去的连接关系,新城市生活之居住文化便是沙漠中的海市蜃楼。

怎样才是愈加诗意地栖居?是在街巷庭院,还是在高高在上的盒子里?不知道。也许,居住的形式并不重要,重要的是别的看不见的东西,而那些看不见的比历世历代居住形式更珍贵的我们称之为精神范畴的东西正在消失。正像身穿开裆裤的我和小伙伴们,并不会因为开裆裤的缘故而失去纯真,也不会因为如今穿得严严实实而保有纯真一样。我们塑造了什么,历史便沉淀下什么,那些沉淀下来的,我们可以笼而统之地称它们为文化。

早些年,非常喜欢和向往生于十八世纪的德国诗人荷尔德林创作的《人,诗意地栖居》,如今再读这首诗,却有了别样的滋味:

如果人生纯属辛劳,人就会

仰天而问:难道我

所求太多以至无法生存?是的。只要良善

和纯真尚与人心相伴,他就会欣喜地拿神性

来度测自己。神莫测而不可知?

神湛若青天?

我宁愿相信后者。这是人的尺规。

人充满劳绩,但还

诗意的安居于这块大地之上。我真想证明,

就连璀璨的星空也不比人纯洁,

人被称作神明的形象。

大地之上可有尺规?

绝无。

9

高密的街巷,除了充当门面的几条街道,如人民大街、凤凰大街、康成大街、夷安大道等比较干净,倘若懵懵懂懂闯进深巷陋街,一不小心便会被东倒西歪呲牙咧嘴的垃圾绊倒。小心躲过垃圾堆,也很难躲过它们散发的气味,这气味有个响亮的名字,叫垃圾文化大排档,足够让你弹眼落睛,或倒栽葱,或狗吃屎,深刻领略大帝国文化气息之深厚。

一定说街巷垃圾遍地未免过分,只能说随处可见,四季不绝。秋风起,白的黑的红的垃圾袋、包装纸如云飞扬,或在你家墙头跳舞,或爬上树梢招摇,景象繁华惹眼。遇暴雨,雨水汇聚,无路可去,便携带鱼骨鸡腿猪肋鸭脖,手提肩扛,往家家户户摊派,再怎么客气,也要塞进你家里。门槛高点的,干脆丢在门口,敲下门走人,不怕你不收,算是完成了贿赂,纪检干部查问时,解释都解释不明白。

当然,街巷里,不光有垃圾,还有别的东西。比如野花野草,春天发芽,夏天生长,秋天结子,冬天枯黄入土,总是这样循环,比那人工培育的草皮名花,生命力不知旺盛了多少倍。因为家家门前都有,条条巷子丛生,随处随时可见可采,高密的男人们也就很少有走去隔壁或临街家沾花惹草的了,这直接导致了家家幸福、户户平安,真有说不尽的好处。

或许因为没有男人沾,帝国的女人们多少有点落寞,落寞之后却是多了清闲;又或许距离割资本主义尾巴时间不长,被割掉的地方总是奇痒难受,一不小心便想再长出来。所以只要门前房后有点空闲的地儿,便开出荒来,冬种菠菜大蒜,夏栽黄瓜茄子,大葱当然是不能少的,据说对男人奇好,便捋起衣袖,用单饼一卷让自家男人吃了,吃完一茬再种一茬,甚是享受,不亦乐乎。

高密人民是勤劳的人民,几千年的历史已经证明了这点,不需要再去证明。高密人民也是智慧并文化着的人民,从田间地头一步一步走出去的,往远里说有晏子、郑玄、刘墉,往近里说自然是莫言、连谏、张毅等,足可以佐证。阿龙愚笨,只会往高密街巷的裤裆里钻,走一走停一停,听一听看一看,像个闲魂野鬼,试图寻出些与帝国过去生活有关的蛛丝马迹来。

应该承认,头顶烈日,脚踩风火轮,透过弯弯曲曲的街巷,想看到高密过去的生活状况、文化沿革是件困难的事。高密的街巷欠缺历史深度。也许由于太深了让我这个眼拙近视的人看不到。如果太深看不到只能说被掩埋了,至于谁做了这件艰苦的营生,现在无人考证,也许以后会有闲来无事的人尝试考证一番,但那毕竟是以后的事。如今我总觉得一个号称有悠久历史文化的城市,放眼望去,从它的建筑、街道、巷子寻觅不到由远及近历史的影子,总是悲哀和痛苦的。

那位大学问家说了,历史就是历史,书本里、史志里已经够多了,难道还需要破破烂烂、蓬头垢面、失魂落魄、不知所终、一望而知的碎石烂瓦作为附着物?对此,我只能说,也许不需要,也许需要。

时隔不久,去大学问家造访,在大红漆橱柜内,发现了类似秦砖汉瓦的古物,大学问家脸红了,自言自语道:“仿冒的仿冒的,如今什么都可以仿冒,就像造古城,很流行,还可以圈起来卖票……”我说高密大帝国的墙头到处挂着土窑生烧的灰瓦,至少有百年历史。大学问家吃惊地睁大了眼睛:“高密好啊,高密有文化啊……”我说很快就拆迁了。大学问家怒目道:“愚昧啊,要保护啊,拆迁可惜,下次来给我弄点……”为此我昼伏夜出于高密大街小巷,只是至今未得手。

如果完全否定街巷、建筑不能反应其历史文化生活传承,也会犯下以管窥豹的错误。当望见街巷内被移出居屋的釉子大缸,我立马后悔了自己的武断。

这些大缸让我一下进入了过去。那是奶奶还在的时候吧?应该是,或者更早。但我只记得奶奶与大缸的关系,也记得大缸与全家人生活的关系。每天,每年,一家人围绕大缸饮食起居,它几乎成了我们日常劳作的倚靠和象征——此刻,我的五脏六腑又泛出儿时留下来的无法忘记的味道。

大缸用于腌制咸菜。

奶奶最拿手的技艺是腌咸菜。奶奶邻居家的奶奶们也都擅长这门手艺。在生活困苦年代,咸菜几乎是每个家庭唯一的菜。因此,能否腌制一缸好咸菜成为衡量奶奶们是否贤淑的唯一标准,超过历史唯物主义,也超过辩证历史唯物主义。当然,奶奶们并不清楚唯物论更好还是唯心论更合适,她们只知道把大缸清洗得干干净净,然后彻底晾干,安置在院子的大树底下,缸下使用青砖小心翼翼垫平,将放凉的开水倒入缸内,放进大量粗盐,算是预备好了腌咸菜的盐水。

除了树皮树根和石头,几乎一切从地里产的,都可以用来腌咸菜。满满一缸,因为经常有新的如菜头、萝卜、豇豆、茼蒿、蒜薹等加入,一年到头吃不完。咸菜,陪伴了五六十年代每个人的成长,是唯一可供日日食用的绿色无公害食品,那时期的百姓秉持素食主义,不擅长吃肉喝奶,所以身体健康,医院冷清,医生愁苦。

而奶奶腌制的咸菜,无疑是最好的,它美丽香醇的味道至今回味在舌根而不是在舌尖上。那个并不遥远的年代,只有用舌根饕餮的中国。

时光不急不缓地流逝。已经多少年没有吃到奶奶的咸菜了?大概三十年了吧。三十年沧桑巨变,今天很少有人家再用大缸腌咸菜,腌咸菜的手艺也逐渐失传——如果它一定是门手艺的话。

大缸的功能也随时间而改变,它不再用于腌制咸菜,也不再用于盛放举家用水。放在家里,变成了多余之物,于是被请出了居屋,请出了院子,丢弃在大街小巷,成了摆设,也成了为纪念一个时代而破碎的象征。但当我走近它们时,分明还能闻到一缕幽香的咸菜味,它来自儿时记忆。

但是咸菜并没有离开人们的餐桌,它由舌根走上了舌尖,走上了产业化、市场化、商品化,也如其他众多食品一样,带着诸多隐患走进了高密人民的一日三餐。

拐进一家人家,见到院内两口大缸。一口倒扣在草丛里,露出崭新的缸底,鲜嫩的野草几乎爬到了它的顶部。一口正立在房门口,缸内盛放半缸水,养着成千上百只蝌蚪。蝌蚪是从附近的河里和水沟里,由孩子们合力捞取而来。

孩子们围绕大缸,或者说围绕蝌蚪玩耍。俏皮的男孩一脸自豪,他要让蝌蚪生出青蛙来,生满水缸,他肯定这个设想很快会兑现,我也认为这是个不远的梦想,实现它指日可待。

两口大缸不是来自过去,而是产自现在,但孩子们不可避免的要走向未来,并且将走出高密,走向更广阔的天地,只是他们并不晓得这大缸在不属于他们的年代还有另外的神话般的功能:腌咸菜。

10

在“高密的街巷”完结篇开头,先说些废话。废话往往是重要的话,在文章里似乎非说不足以释怀,在生活中看似不着边际却往往直接暴露潜意识。潜意识里的东西是真实的,所以用非真实的闲言碎语掩饰。

高密县城不大,虽然现今叫高密市,依然不大,还是县城的格局。进旧城的路口虽增加了几个,可有些路口还是必须经常路过,想回避也回避不开。比如利群路和凤凰大街的交叉口,就是进出老城的必经之地,车辆人流尤其密集。如今利群路与康城大街一段拆迁建房,道路虽切断了一截,但拥堵的状况并未减轻。于是,利群路和凤凰大街汇合处便构成丁字路口。由利群路从北往南左转去凤凰大街,堵车时间相应延长,无所事事中也就盯着前面看看。

丁字路口前完成拆迁后准备建新房,工地狼藉,为整洁环境,不影响车行人走,便沿凤凰大街东西一溜建起围墙,围墙外立面涂了暗红色涂料,写上了白字,算是装饰,也是广告,比光秃秃的灰墙好看了很多。每次经过这里,总会自觉不自觉地默念一行字:“高密最适合人类居住的地方”。

这行字要说对我有很大触动是假,要说没触动也是假。此话是否属实似乎没必要讨论,因为只要开车一小时到青岛,或从青岛坐飞机一小时到上海就知道它有多么不靠谱。我猜测的是写上这句话的心态、潜意识试图表达的东西。毫无疑问这是句闲言碎语,属于非真实表述,在非真实背后,真实的是什么呢?

当然不是“高密是最不适合人类居住的地方”,比高密差的居住地一定有,而且不会少,所以把高密说成“最不适合……”是误读曲解。无独有偶,微信中有个“某某高密”的公众号,用的公号推广语也是“高密最适合人类居住的地方”,所以我将之很肯定的解读为“某种愿望”的表达,与荷尔德林的“人,诗意地栖居”的愿望有异曲同工之妙。

先讲个“墙上咖啡”的故事。在洛杉矶附近威尼斯海滩有家著名咖啡馆,前来喝杯咖啡的络绎不绝。有一些人点完自己需要的咖啡后,会再点一杯“墙上咖啡”,于是服务生便在一面墙上贴上一杯咖啡的标志,喝了一杯咖啡的客人买了两杯咖啡的单后走人。还有另外一个人群,他们衣衫褴褛,也来咖啡馆,毫不犹豫神态自若地坐下,服务生则毕恭毕敬走过来招待,保持微笑,保持礼仪,毫无怠慢和不尊重之意。褴褛客手指墙上的咖啡:“一杯墙上的咖啡。”服务生便取下墙上一杯咖啡的标志,不一会儿,一杯同等质量的咖啡端上来,褴褛客慢慢品嚐,喝罢扬长而去。

这是个真实的故事,每天在洛杉矶威尼斯海滩那家咖啡馆发生着。它在向我们证明:每个人都有享受美好时光和非必需品的权力,即使你无力支付也可以享受。不同的是有的人在享受时是“付出”,另外一些人在享受时是“得到”——他们共同分享了人类的美善。

一家以营利为目的的咖啡馆、一座供居民安居乐业的城市、一个保障其公民平等幸福生活的国家,共同建立了让穷人也保有尊严地分享美好生活的文化,我们是不是可以叫这样的城市为“最适合人类居住的地方”呢?

放眼望去,高密的新城市建设方兴未艾、如火如荼,红旗招展、锣鼓喧天,楼盘建设规模一个比一个更大,楼宇一座比一座更高,令人振奋,让人激动,夜不能寐,朝不能起。旧房子,窄巷子,在推土机和挖掘机如霹雳闪电的轰鸣声中,碎为齑粉,变成废墟。

这些物质的废墟,用不了多久,便在高高竖起的脚手架中,华丽转身,成为光鲜夺目的新楼房,人们高高兴兴搬进有漂亮名字、种有漂亮花木、更为窗明几净的新居民社区,开始新生活。

我们几乎用了最短时间,毅然决然掏空了口袋,用麻袋背上账单,哼着神曲,跳着僵尸舞,拉开了被命名为幸福的大门。“你幸福吗?”当CCTV的话筒伸向每一张笑脸时,我看到那笑容总有一瞬间的定格,或准确说是愣怔。

毫无疑问,也毫无争议,我们完成了从物质向物质的转化,也叫飞跃,我们站在物质的废墟上,双手抓住了物质的富华。我们用力翻越了富华的单杠,跳进了幸福的蜜罐。

我们在蜜罐里打了个滚,站起来,把幸福含在嘴里,微笑着向身后眺望,忽然发现文化在废墟里发呆,信仰在废墟里游荡,德行在废墟里荒芜。我们惊出一身冷汗,幸福的蜜似乎不那么甜了,好像掺了假,放进了甜蜜素……

扯的有点虚,有点远,干脆扯得更虚点、更远点吧。同样是墙上的咖啡,同样是喝咖啡的人,为我们展示了两种不同的生活体验。一个体验到的是生活的意义,另一个体验的是生活的幸福(那个衣衫褴褛者,即便他有体验生活意义的愿望却无体验的能力,不能怪他)。延伸研究表明:那些只追求幸福的人只有从其他人那里得到了好处,才会变得幸福。但是那些追求生命意义的人,会在给予他人时享受到愉悦。纯粹地追求幸福,只意味着对需要帮助的人视而不见。所以,追求幸福并不能将人从动物中区分出来,这只是动物本能而已。人的独特之处,就在于其对意义的追求,在一定程度上,作为人类,我们要关心他人,并对他人有所贡献。这会给我们的生命带来意义,却不一定会使我们感到幸福。因此,众多研究表明:追求幸福,并不是生命的全部意义。人生而为人,其独特的一生更应该追寻生命的意义。

著名犹太精神病学和神经学专家维克多·弗兰克在他《生命的意义》一书中写道:“人类生存在世,总是会向某个方向前进,这个方向也许指向了某个人,也许指向了某件物,但一个人的行动更多地是为了别人,而不是为了自己。也许是为了追寻某种意义,也许是为了遇见某个人。一个人愈忘我——为了所爱之人、所爱之物燃烧自己——那个人才愈加是一个真正的人。”

因此,在高密居住的人们,站在文化的高地上,也应该站在生活的高地上,展现生命的意义。无论这座城市破坏了什么,建造了什么,那些破坏者仅仅是永远是这块土地的过客,而作为世世代代生活在这片热土之上的生命个体,应该思考生命为之存在的意义,即使这种思考和行动并不能给你带来幸福。

当高密大地出现了像样的咖啡馆,咖啡馆的墙上贴满了取之不尽的咖啡;当高密的人民神情安详而笃定地行走于大街小巷,相互取暖;当我们每个生命的个体展现了人类整体的生命意义时,无论身居陋巷旧屋,还是公寓别墅,我们便真正拥有了一个共同的安静的名字:高密。

到那时,位于这座城南北两个展翅高飞的凤凰的翅膀便会洒下一行金光闪闪的鎏金大字:高密,最适合人类居住的地方。

毕稿于2014年夏深秋浅

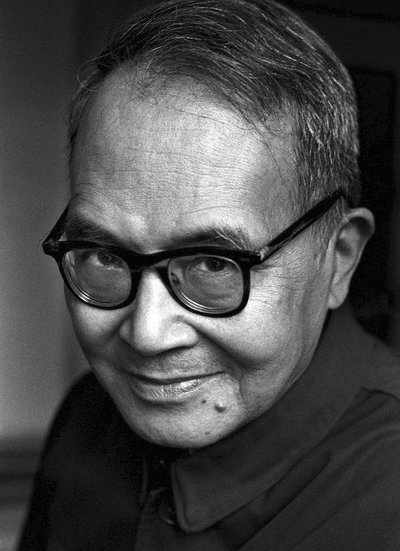

(插图均拍摄于2014年,摄影:阿龙。选自阿龙《老家三部曲》,有删节)

参见作者更多作品

参见世说文丛总索引