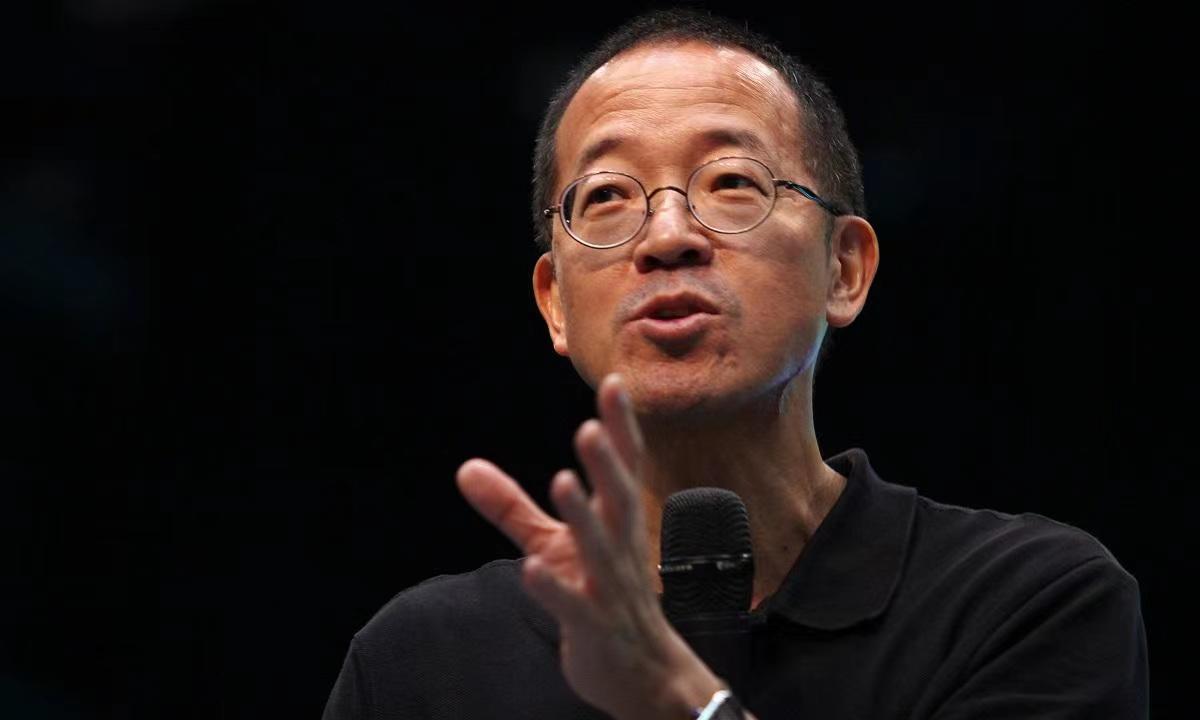

照片上的这俩小男孩是亲兄弟,弟比兄小不到三岁,看上去差不多大。其中的兄,1月3日去了天国,至今日不到一个月。弟弟就是我(右)。

总想为亡兄写点什么,却总也记不起有什么印象深刻的事来。胡思乱想中,听着电脑里一遍遍循环播放的D大调-快板调弦乐二重奏四重奏那跌宕起伏、略带悲伤的旋律,想起刚刚离去的兄,泪眼婆娑,不由得记起了杂乱的往事,像一部没剪辑好的影片,毫无头绪。群里有位文友有一个系列,“想到哪写到哪”,那我也来个东施效颦吧!

很多人在回忆文章里都提到月子口水库。其实我父亲也在那里待了很久,当然不是作为所谓改造对象,而是作为医务工作者去的。虽然当时家父所在的人民医院是高干医院,但年轻的父亲属外来户,转业军人,学历不高,非党非团,性格内向,不善言辞,面容冷峻,自然被边缘化,那样艰苦的环境,你不去谁去?群里一位文友曾提起他的父亲,一位很有才华的人,当年曾在那里被强制“劳动改造”,我说,说不定当年他的父亲曾找过我父亲看过病吧,一定记得一位瘦高个儿,说一口不南不北的山东话的年轻大夫吧!后来想到,祖父办过纱厂、钱庄、船菜馆,做过报社自由撰稿人、广告师,虽然家业毁于日寇八一三闸北大轰炸(据伯父介绍,上海新火车站那一带,过去就是祖父产业的所在地,皆毁于战火),但有产阶级的身份,对即便是参加过新四军的儿子未来的前途不会没有影响吧!

据母亲说,当时父亲在那个地方待了两年左右,见证了水库修建的整个过程。其间,母亲多次去探亲。母亲说,那就不叫个人待的地方!即便不是改造对象,服务人员生活的环境也是相当的差。父亲在徐蚌战场期间肺落下了病根,月子口那里的饮食很差,几乎没有白面吃,更不用说什么肉蛋奶,顿顿都是那种粗粝的、喇口的棒子面混合物做成的窝窝头,加上劳累,所以经常旧病复发。看到父亲那个模样,每次母亲去都很难过,多次跟领导要求把父亲调回来,但未能如愿。

那个时候,兄五六岁,我两三岁,父母没有精力照料两个儿子,曾先后请无锡的祖母和沂蒙山的外祖母来照料,但两位母亲,那时虽说年纪还不是很大,可家里也有家务,生活不宽裕,也各有孩子要照料,她们不在青岛期间,父母只能用微薄的工资雇请保姆来照料两个孩子。最困难的时候,就把兄送到无锡梨庄老家,跟着奶奶。我被送到沂蒙山乡下,外祖父母、小舅,还有家族的其他亲友,家族很大,人多,我一个小不点,怎么也不至于饿死。但营养是跟不上的,所以并无山东大汉的骨架,也体弱多病。一年到头小药不断。虽父母都从医,家里不缺药,但钙是没办法补的。为了给我补钙,母亲说,不得不把蛤蜊皮砸碎了,磨成粉加到馒头面条里喂我。没有粮食吃,父亲下班后,脱下白大褂,绾起裤脚,悄悄到海边礁石上去捞一些海带,然后在栈桥的路边偷偷摸摸地跟农民换地瓜吃。

记得在沂蒙山的小山村里,有一阵,每到饭点,会有人在村当央敲锣,吆喝着:开饭了。后来知道那就是所谓的吃食堂——大锅饭,也记得外祖母让小舅去剥榆树的皮,回来洗净,晒干,磨成粉,加上野菜,做一种叫做“多达”(音)的面食,初吃略甜,但下咽很艰难,吃多了大便不畅。而兄在的南方老家,毕竟是鱼米之乡,食物就多一些,小鱼小虾不断,还能经常吃一顿红烧肉,听了不免会馋得咽口水。

六岁左右,要准备上学了,我被接回来。小妹刚出生,那时条件稍微好一些。父亲偶尔从医院食堂带回来一些稍微好一些的荤菜,父母舍不得吃,就给我和兄,还有外祖母吃。

家住在观海一路一个半地下室——从马路上推开那扇铁艺双开的大门,下到院子里是一楼,但在观海一路看是地下室,在一个派出所楼下。那个派出所很多年后还在用。电台一位王姓主持人曾在那里工作,某次,当时还是民警的他邀我去做客,我说我家原来就在你们所下面,他还很吃惊呢。

家所在的院子就是人民医院的后院,父母上班都不用出院子。院子里的晒衣绳上几乎每天都挂着洗净的绷带,绷带在夕阳下飘着,飞扬着,印象很深——那时的条件,绷带那样的消耗品,只能循环使用了吧!那一带是老城区,也就是一代人口里经常念叨的“街里”。尤其黄岛路,芝罘路,就在医院儿科门诊拐角处。那里的市场很大,卖食物的很多,各种好吃的,好玩的,层出不穷,记得母亲下班经常提溜回来一大堆吃的,都是从黄岛路买回来的。

父母上班后,我就“放羊”了(这个说法大概只有老青岛知道什么意思吧)。那时马路上车极少,行人也少,从家里出来一直向南,沿一个斜坡下去就是德县路,向左一拐,就是老市府大楼,大楼西侧过去有一个三角形的水池(德县路人民医院门口、江苏路山大医院门口过去都有这样的三角形水池,不知是做什么用的),一圈矮墙围着,上面是一圈很高的铁丝网,水池里有水,有莲花,好像还有鱼。经常趴在墙边上看小鱼。再沿着市府大楼正对着的花园,下去,是一个石头台阶,再一直下去就是海边,过太平路,路上很少有车,所以家里大人也不用担心交通事故,也不用担心走丢了。下到海滩上,能走多远走多远,捉小蟹、小波螺,累了,就在海滩上睡会。玩够了,饿了,自言自语念叨着什么,走回家吃饭。

但我记不得当时兄为什么不陪我玩。记忆中,都是我自己一个人去海边,也去观象山玩,山上有很多蚂蚱、花大姐、蛐蛐。至于幼儿园不太有印象,只记得在观海二路的乐群幼儿园待过。模糊的印象中,幼儿园在一处高坡上,下面是那种不规则的石块垒成的墙。记得有一次,墙下有个小孩试图往上爬,我向下扔了一块石头,把那孩子打破了头,流了血,那孩子哭着跑走了。五六十年了,想起来还很内疚,如果那个小伙伴看到这段文字,请原谅我当时的无知顽劣。插句题外话,王宣忱牧师的侄孙女王黛骊大夫看了我这段文字后告诉我,这个幼儿园是她五姑和另一个王老师开办的。我听了很惊讶,原来我跟王家的缘分早就有了,跨越时空,走到今天。王大夫还介绍说,她祖父家是三个儿子六个女儿。当时,她奶奶连续生了三个女儿,当时农村重男轻女,没有儿子还行,于是就有了她父亲,对这个宝贝儿子,家里的宠溺可想而知,吃母乳到七岁,坐着小板凳吃母乳。难怪那么聪明,后来成为著名的植物学家。我曾写过一篇专访。(请参见青岛“市树之父”王凤亭往事)后面她奶奶又生了两个儿子和一个女儿。真是大家族啊。

母亲说,我很小的时候去过幼儿园,但那时的幼儿园条件很差,我经常尿床,把幼儿园的被褥尿得呱唧呱唧的,所以被送回家来。母亲到幼儿园接我回来,跟在母亲身后,因为缺钙,走路不稳,经常被马牙石路面绊倒,膝盖总是伤痕累累。前几年,有一次,应邀去观海二路赴一场沙龙,沿着马牙石铺成的山路向上攀走时,身后赶上来的一位外国人用半生不熟的中国话向我问路,后来知道他叫欧涵,德国外交官,他也去参与那次沙龙。跟一个外国人一起走那条路,脑子里忽然冒出五十年前那个小男孩的影子来,顿时有一种穿越的感觉。

这些记忆里都没有兄的印象。

周晓方更多作品

世说文丛总索引

评论