一个有趣的人即便走进了历史,也会时不时以不同方式复活在当下。

苏轼就是这样一个有趣的人,这次,他以一函线装书的形式走进了我的生活。

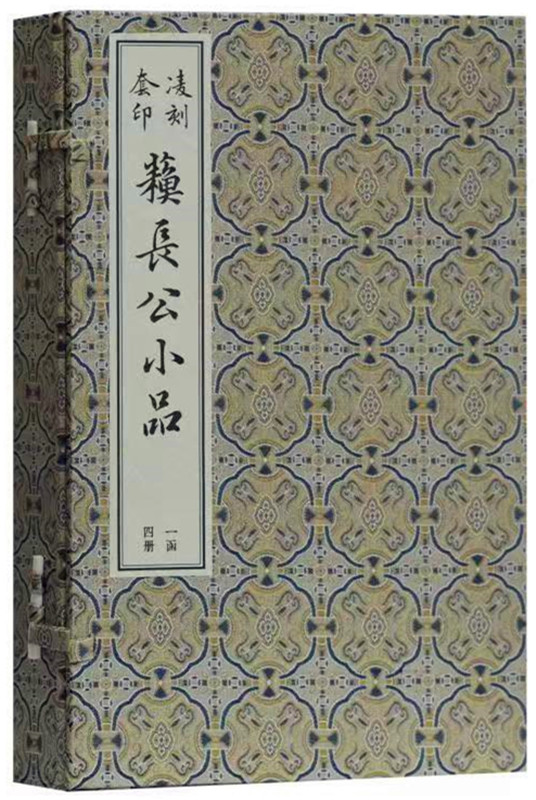

2021年2月8日晚间,好友送来《苏长公小品》,一函四册。

“小品”兴起于明代,与这函《苏长公小品》大有关系。王纳谏,字圣俞,号观涛,江都人(今江苏扬州江都县),晚明学者。明万历三十五年(1607)进士,授行人司行人,官至吏部稽勋司员外郎。在本书序言中,他认为:“文至东坡真是不须作文,只是隨事记录便是文。”此书自序提及编选缘起:“余读古文辞,诸舂容大篇者,辄览弗竟,去之。噫嘻!此小品之所以辑也。始余欲遍阅子史而掇其小言,而力未之逮也。以长公多韵且善噱,时复参微言,故辑先成。”有学者认为,是王圣俞编选的《苏长公小品》催生了小品的勃兴,他最早将“小品”这一概念冠之于苏东坡此类文章之上的,而苏东坡的这些文字契合了明人对“小品”的瞩望。

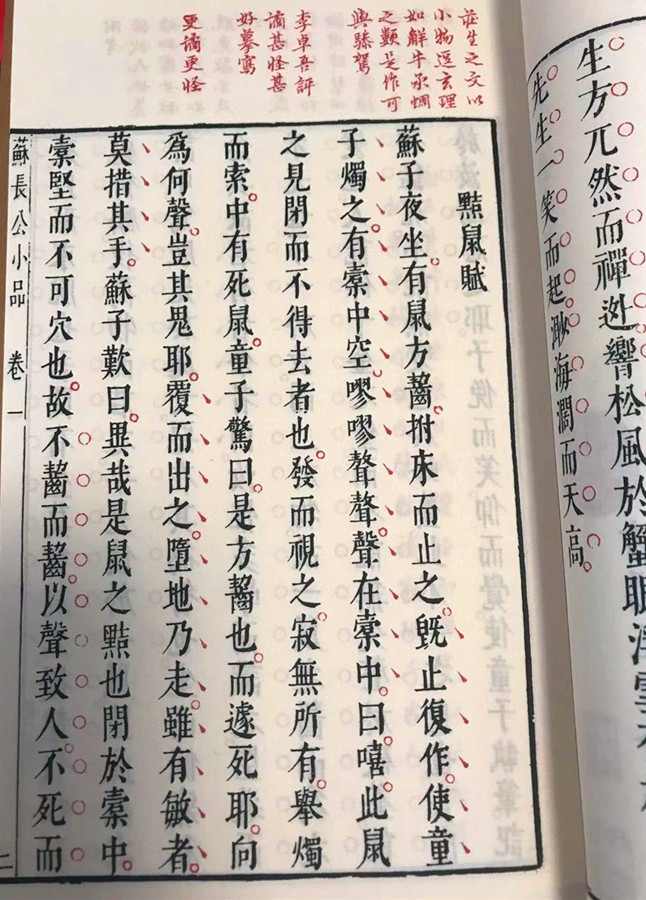

据刘尚荣先生考证,《苏长公小品》有三个版本,最早的刻本为明万历三十九年辛亥(1611)由辑评者王圣俞友人章万椿(字古生)作序付梓,凡二卷,是为心远轩刻本。第二个刻本为吴兴凌启康刻印。凌启康,字安国、天放,号旦庵主人,浙江吴兴人,明代“凌刻本”代表人物之一。卷前《刻苏长公小品序》云:“是乃圣俞之所以评,而古生章氏镌之。予读而好,好而再镌,镌而裒所评而加之丹铅也。”凌启康重编此书为四册,以朱墨二色套印。再就是民国三年(1914)北京正蒙书局铅印本一册,是据凌刻本排印。我拿到的是去年上海古籍出版社根据凌刻本的影印版。这套书装帧古朴,用纸考究。漱手捧读,书墨飘香。翻看之间,爱不释手。有道是货卖识家,书赠读者,真心感谢赠书人!

我读苏轼始自1998年,当时买的是一套六本海南出版社版《苏轼全集》,读了小部分诗和文,还做过笔记,后来杂务缠身兼之懒惰就放下了。后来买了中华书局版孔凡礼编纂的《苏轼诗集》《苏轼文集》两种,以及《年谱》,搁在书架上成了摆设。2013年,机缘巧合去美国俄亥俄州立大学访学,工作之余大部分时间在这间大学的图书馆里读书,其中用时最多的就是阅读四川大学编纂,河北人民出版社版《苏轼全集》,这套全集号称苏轼作品集大成,有二十本之多。从美国回来,从网上买了这套全集。后来又买了李之亮编《苏轼文集编年笺注》一套。因为喜爱东坡,还买过像林语堂《苏东坡传》、李一冰《苏东坡大传》、王水照、崔铭《苏轼传》、朱刚《苏轼评传》以及曾枣庄《三苏评传》、刘小川《苏东坡》、《苏轼:叙述一种》等一些关于他的传记、小说。另外买了一些学术性专著,后因书架局促,竟将孔凡礼编《苏轼诗集》《苏轼文集》先后送人,至今想起来还有些许不舍之意。

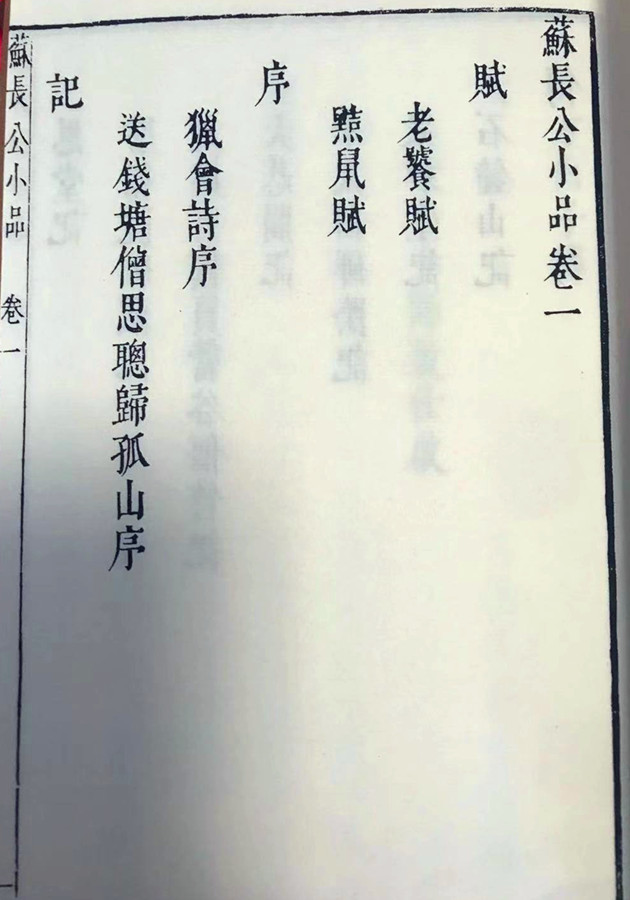

好友所赠《苏长公小品》,共四卷,卷一收赋二首、序二首、记七首、传一首、启二首、策问五首;卷二收尺牍三十首、颂三首、偈五首、赞七首;卷三收铭十一首、评史九首、杂著八首、题跋七首;卷四收题跋四十七首、词一首、杂记三十首。以上诸体尤以题跋、杂记、尺牍居多。明朝文学家、书画家,《小窗幽记》作者陈继儒在《苏黄题跋小序》有言:“苏、黄之妙,最妙于题跋,其次尺牍,其次词。”这个选集的趣味大致代表了那个时期的文学观。

苏轼,号东坡,因排行居长,故称为“苏长公”。苏文多姿多彩,其小品韵味隽永,涵盖私人生活的各个方面,信手拈来,率性活泼,实可宝之。一如凌启康在《刻苏长公小品序》中道:“夫宋室文章风流藻采,至苏长公而极矣。语语入玄,字字飞仙。其大者恣韵泄墨,有雪浪喷天、层岚迤地之势,人即取之;其小者命机巧中,有盆山蕴秀、寸草函奇之致,人或忽之。自兹拈出,遂使片楮只言共为珍宝。”明代袁中道在《答蔡观察元履》说道: “东坡之可爱者,多其小文小说。”《苏长公小品》让我们领略到了东坡的真面目。

书和人一样,是有生命的,人爱惜书,书滋养人。书和阅读者也是有缘分的,一向以为,认真阅读过的书像老友,浮光掠影翻看过的书像同事。只有读过的书才会和阅读者的生命交织在一起。这些年所读的书,关于苏轼的占了很大比重,苏东坡,千古一人,读你千遍也不厌倦啊!

于学周更多作品

世说文丛总索引