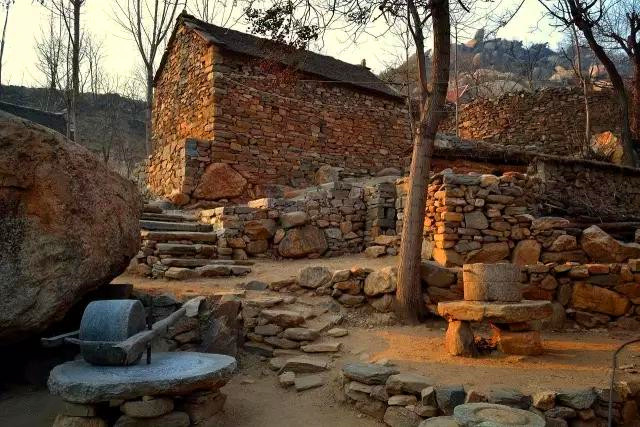

姥姥来自山东腹地沂蒙山区沂水县高桥镇朱家沟村。村名很有意思,因为村里并无朱姓人家,最大和最多的姓氏是刘姓。至于为啥叫朱家沟,是否与明朝皇族有关,问过老人,不得而知。但附近据说有出土的一个明朝王妃的墓。有陪葬品出土。

朱家沟附近几个村名也很有趣,写法和读音有较大差异。比如,“山宋”的“宋”读作“cong”,有“刘家山宋”“张家山宋”“闵家山宋”,三个村几乎连在一起,有很大的集市,曾经去过,那个集市人山人海。还有“龙王埠”“龙王塘”两个村,其中的“龙”都读作“liong”(现代汉语没有这个音),而“龙王”二字读快了往往读成“liang”。“朱雀”的“雀”读作“cui”,有“前朱雀”“后朱雀”两个村。外祖父的母亲来自两个朱雀村的一个,姓赵。不知这里的“宋”读“cong”,“龙”读“liong”,“雀”读“cui”,是古音的遗存呢,还是什么原因读成这个音。(文健老师介绍: “山”即国山,是夏朝叫法;“宋”即叢社切音,是商周叫法。"雀"的古音若“鷐"。)

顺便说说当地人的称谓,父亲比较特别,被称作“爷”,只一个字(想起木兰诗里有“爷娘闻女来”的句子,想来这个“爷”字应是古时称呼的遗存吧);“爷爷”是祖父。母亲是“娘”,外祖母是“姥娘”,这些都跟别处区别不大。舅母叫“妗子”。其他称谓跟别处一样。作为“解放区”,对女性的称呼有点特别,未婚的叫做“识字班”或“妮子”,后来,大约是七八十年代,学龄前女童被叫做“育红班”。

据已过世的小舅说,他们这一支的刘姓是汉高祖刘邦的后人。对此说法总是感到很好笑——两千多年了,可有凭据?远在山西的大舅曾说过要我帮他修家谱,说到时候要我帮忙,大舅是一国企的领导,即便退休也闲不住,修谱的事一拖再拖,没了下文。

关顶村

有一说法,刘姓远祖来自山西大槐树。有据可查的一支被称为“关顶刘”,即位于沂水县马站镇齐长城穆陵关的一个村,因其位于穆陵关顶部,故称关顶村,这一支刘姓被称为“关顶刘”,其先祖是刘福,还有一位刘大有,但不知各是第几世。外祖父是“立”字辈,但同一个沂水境内的刘姓字辈就不同,比照其他刘氏,“立”字辈,有说是十五世的,也有说是十六世。“立”后是“继”,再下是“书”(音shu)。沂水境内其他刘氏字辈齐全,唯“关顶刘”的字辈只有“……成勤延金文……”几个字,没提到“立、继、书”。

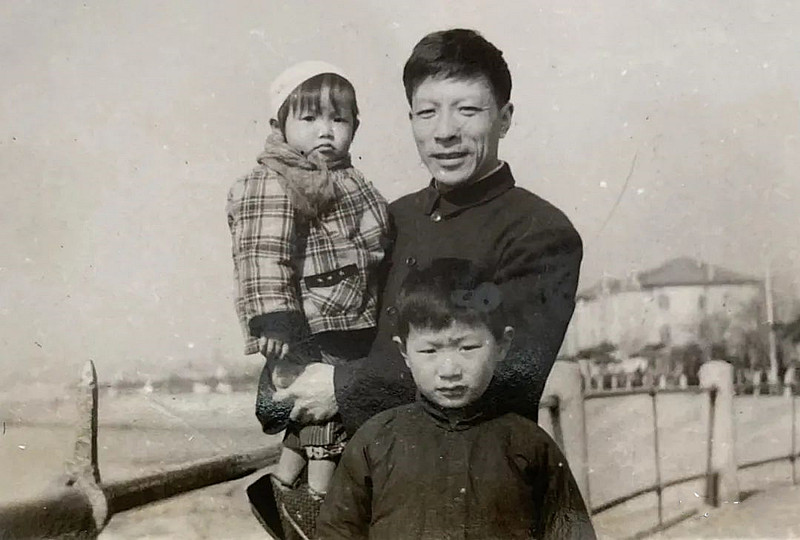

姥爷亲兄弟三人,他行三,人称三哥、三叔。叔伯兄弟九人,姥爷行七,又被称为七哥、七叔。姥爷属羊,生于光绪年间,据此查询,应是1895年(光绪廿一年乙未)。我最迟于1980年代初还见过他,那时已是八十多岁,九十多才离世。母系家族普遍高寿。

姥爷的大哥曾在本村地主家打工,因与东家少奶奶有染,事发后逃往关东。嗣后,哥几个都投奔大哥,姥爷也不例外。据说他到过海参崴贩布,在长白山一带挖参,下过煤井,到高丽贩盐,并在关东娶妻,生活二十多年,有一女一子,后20岁的儿子下井遭塌方罹难,女儿名喜妮,但不知为什么姥爷又返回山东老家,回来时孤身一人,未带妻女。

姥姥娘家是山东临朐县,是付家庄还是付家庄子,因这两个村名都有,待查。姥姥姓陈,父亲叫陈茂官,开当铺,又是员外,有四个女儿,姥姥是长女,后族内过继来一儿子,但后来被土匪刘黑七抓走,下落不明。

姥姥原有一男友,有说法是南下广州参加革命党,还有说法是什么原因被迫下关东,二人情投意合,天各一方,自此姥姥郁郁寡欢终生。1970年疏散人口时回到姥姥家,某日,姥姥吩咐我准备一张纸、一支笔,她口述,我记录,好像一首长诗,我写完,姥姥端详一下,让我塞进屋檐下的一个小洞内,吩咐我不要告诉任何人。此后再去找时却不见了。

姥爷回关内后,可能家里不知道他已在关外有家室,所以朋友介绍姥姥给他,又成婚。姥姥知道之前的情况后,与姥爷多次吵闹,坚决不让关外的喜妮母女来山东。后来就失去了联系。如果喜妮姨后来生活顺利,那边也会繁衍出一个大家族了吧。

姥姥共有三子四女。大舅曾在北京当兵,转业到山西煤矿,77岁。三姨、小舅、大姨先后过世。母亲行二。还有一位五姨,但这位五姨被过继给姥爷的二哥,在二姥爷家排行老五,实际年龄比我母亲年长两岁,现在江苏。还有过一个儿子,出生时正赶上日本兵进村,慌乱中接生婆逃走,姥爷只好自己上阵,不懂所用的剪刀要消毒,结果小儿子未成活。

姥爷家是个有上百口人的大家族。一个爷爷的兄弟九人,还有姊妹若干(女人不排辈份),每位姥爷差不多都有八九个子女,每个子女也有数不清的子女。有一次,我带仅有三四岁的儿子到一个在本地打工的亲戚家,那家有个大约20多岁的女孩,称我儿子为叔叔,弄得儿子莫名其妙:这个阿姨怎么叫我叔叔呢?

姥爷身在农村却不种地,主要是做生意。因闯关东青岛港是必经之路,姥爷对青岛较熟悉,所以后来多次到青岛做生意。姥爷在青岛贩布、贩烟,也贩烟土。沂水有一种烟很有名,叫沂水绺子(音),是用麻糁(音,就是榨油剩下的渣滓,花生饼)“喂”的,很香。后来我吸烟时,曾品尝过那种烟。姥爷六七十年代到青岛来,还到当年做过生意的无棣一路、二路、小鲍岛一带寻访旧地。当时大多数房屋还在,只是换了住户。后来又多次来寻旧,但最后都被拆除了。大概姥爷想不到,几十年后,自己的二女儿会在这里安家落户,而且还会引领大女儿、三女儿的后代也到这里创业吧!(这是后话)

我问过姥爷,当时没有汽车,两三百里的路是怎么来的,他说就是走路啊!推着独轮车,两边各有一个偏篓,就是那种用很粗的柳条编制的长椭圆形的筐,一边是货物,一边是铺盖卷和食物。那时没有大路,全是羊肠小路,走得多了,道路逐渐成形。现在连接城乡的道路,应该就是那一代人以及他们的前几辈人,用脚走出来的吧!我下乡时推过类似的独轮车,载重大约六七百斤,车把平衡很不好把握。

去年年底,曾搭乘老同事徐建博的车,跟文健老师去沂南,回来时,从沂水县高桥镇路过,高速公路上,远远可见路牌上有高桥、马站、沐水等地名,感到很亲切,很激动,但不等缓过神来,车子就一闪而过了。现在,从青岛到沂水,走高速的话不到两小时。而当年要回趟老家,要坐青岛到济南的慢车,咣当咣当五六个小时,先到益都(今青州),再转长途汽车,走三四个小时,到马站或沐水站,小舅推着独轮车去接站,我坐在一侧偏篓里,另一个偏篓里是行李。母亲和小舅边走边聊。再走好几个钟头回村。为此,曾写过一首打油诗《小舅》。

那好像是个冬天的夜晚

你接了电报到沐水接站

你推了一辆老式独轮车

我坐在车一侧的偏篓里

你小心地走过结冰的河

你稳稳地掌控着车平衡

我听着你姐弟俩在唠嗑

那些事好像听过八百遍

远处那座山岭多像怪兽

一闪一闪的是不是眼睛

你说过山间夜里有马虎

你说过沂蒙山区好风光

我听着河边叽喳的鸟鸣

我听着车轮吱扭的响声

我听着村里陌生的名字

我缩在独轮车里睡着了