五月三日

离开城市回乡村。出发时大雾漫天,查了一下高速公路通行情况,没有宣布封闭,车到高速路口,已无雾迷景象。

回到老家,看到园子里落满星星点点的榆钱,榆钱是从邻居家的树上飘过来的,记得小时候,榆钱长成时,也是榆树遭难时,饥饿驱使人们进食一切可以裹腹的东西,何况榆钱这种“美味”,如今,村民没人惦记它了,任其开落,我想,只要有正经粮食吃,谁愿意去费时费力吃那些树花野草。对农民来说,所有的不以地里出产的粮食作为饱腹的时代,都是极其悲催的 。

乡下似乎比城里热,回到家里,将被窝拿到太阳底下暴晒了,夜里被子上一股阳光的味道。凌晨四点左右,被雷声警醒,窗外雨声霖霖,心想,好一场金贵的雨啊!弟弟家里该不用浇地了吧?早晨起来,看到水泥地的园子几乎没留下水痕,父亲说,这场雨不太管用,地还得要浇。

乡村的节奏还是日出而作,日没而息,公鸡早在破晓时就开始鸣叫,吃罢早饭,还不到七点,太阳已经升得老高。迎着朝阳,我走到村外,走进乡野的田间……夜里的雨果然不足以解除旱情,地里早早就有出工的农夫。浇地是现在最累的农活了,要想有个好收成,完全依靠井水浇地,尽管费时费力费钱,可是,不浇就没有产量。

我的老家是涝洼地,我小时候,动不动就被雨淹,村后面的龙王河每年雨季都洪流滚滚,而今涝洼地却成了干旱地,从前的雨水去了哪里?一直想不明白!获得滋润的小麦已经抽穗了,绿油油的,生机勃勃。这是喜人的景象,一点汗水一份收货,只有在乡野的田间才能真切体会。如今浇地也比以前省劲不少,铺管滴灌正在成为新的灌溉方式。当年“农业学大寨”时,修灌溉渠,声称要人定胜天的,但是最终人还是胜不了天的。谦虚一点,有一点敬畏,不要总想胜天,想想如何可以胜己才是根本。多动动脑子,多一些人力借劲机器的手段,就是进步。

地头的马莲花开着,没有人欣赏,就像普列汉诺夫说的爱斯基摩人的油菜花一样。杨柳先飞絮,梧桐续放花。村子里榆钱落了,梧桐花正开着。人立梧桐树下,身在桐华香里。雨后有一丝甜味从树冠飘散……

区区几垄菜地也是一份产业,对祖祖辈辈的农民而言,门外有点田,心里就有点甜。家门口的一点地方,也被开发成菜园子,母亲病了,父亲老了,疏于打理的蒜苗叶子有些微枯黄,韭菜因割得不及时,有点老了。庄稼蔬菜需要精心伺候,看一个农夫的勤与懒看看他地里的庄稼就可以了,庄稼养人也累人。尽管故乡已不复昔日,但只要父母在,故乡就是能回去的地方。乡村雨后天晴时,处处生机,处处静逸。

第二天

回到村里,住了两天,接连下了两天雨,前天是夜里下的,风声雷声雨声,声势威猛,将我从梦中惊醒,好在“飘风不终朝,骤雨不终日”,早晨饭后,即阳光明媚了。五月四日早晨的雨不知什么时候下的,不温不火,不疾不徐,淅淅沥沥下了好一阵,这是一场好雨,是老天爷送来的立夏日礼物!午饭后眯了一会,下午云淡风轻,空气清新,想起昨天中午和村里几位老者聊的村庄历史的话题,索性走到村里探究一番。

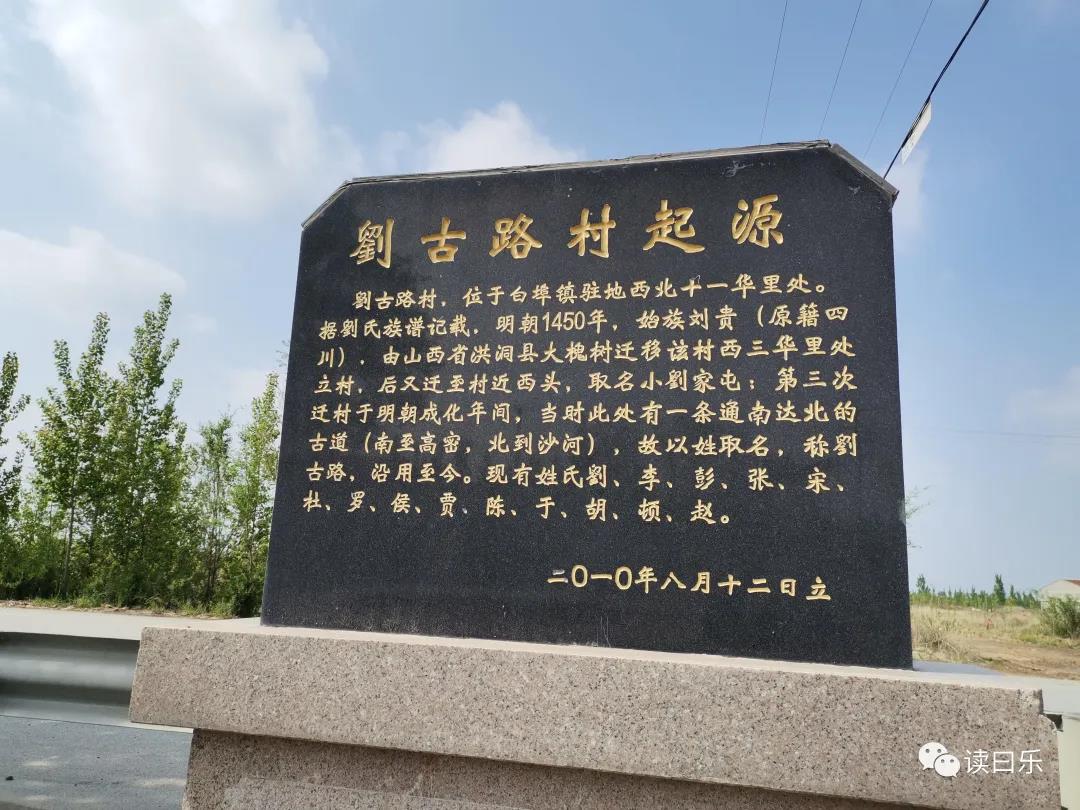

村口于2010年时立了碑,当时村庄归属白埠镇管辖,如今白埠镇的建置已撤,合并到了同和办事处。这块碑的历史价值陡然提升。

据说有些地方要合并自然村,我不知道我们村庄会不会在合并中消亡,觉得自己应该记下点东西,为终将消亡的村子。

最近参与《青岛市地名志》的编纂工作,对村名和村庄历史特别上心,回到村里,才发现自己对从小长大的村庄历史竟然一无所知。

中国号称文明古国,可是国民的历史知识,大约就像我对村庄的历史无知一样。从这块碑文上看,我们村的历史大约四百年左右,刘姓始祖怎么来到这里,细节无从考究,其他旁姓更是语焉不详。我们“于”姓是从我往上五代从辛安搬到这里的,有族谱作证。村名以“古路”命名,较为少见。如果真如碑文所言,这个村理应是交通要道,可是我总觉得这里闭塞得很。

我们村的祖坟在村后,从前各个家族都有自己的茔地,后来上级要求迁坟到村里果园里,大姓刘氏和各个旁姓的祖先们就这样聚在一起了。

小时候,果园种着桃和苹果,上小学时几乎所有的小男生都曾做过果园的“窃贼”,我长得个小胆子也小,唯一一次偷桃,被看果园的邻居叔叔逮住了,吓得不敢回家。果园于大包干的时候废掉了,我村果园的桃子很好吃,废掉果园真是挺可惜的。当时觉得果园很大,现在看来,这片地其实并不大。

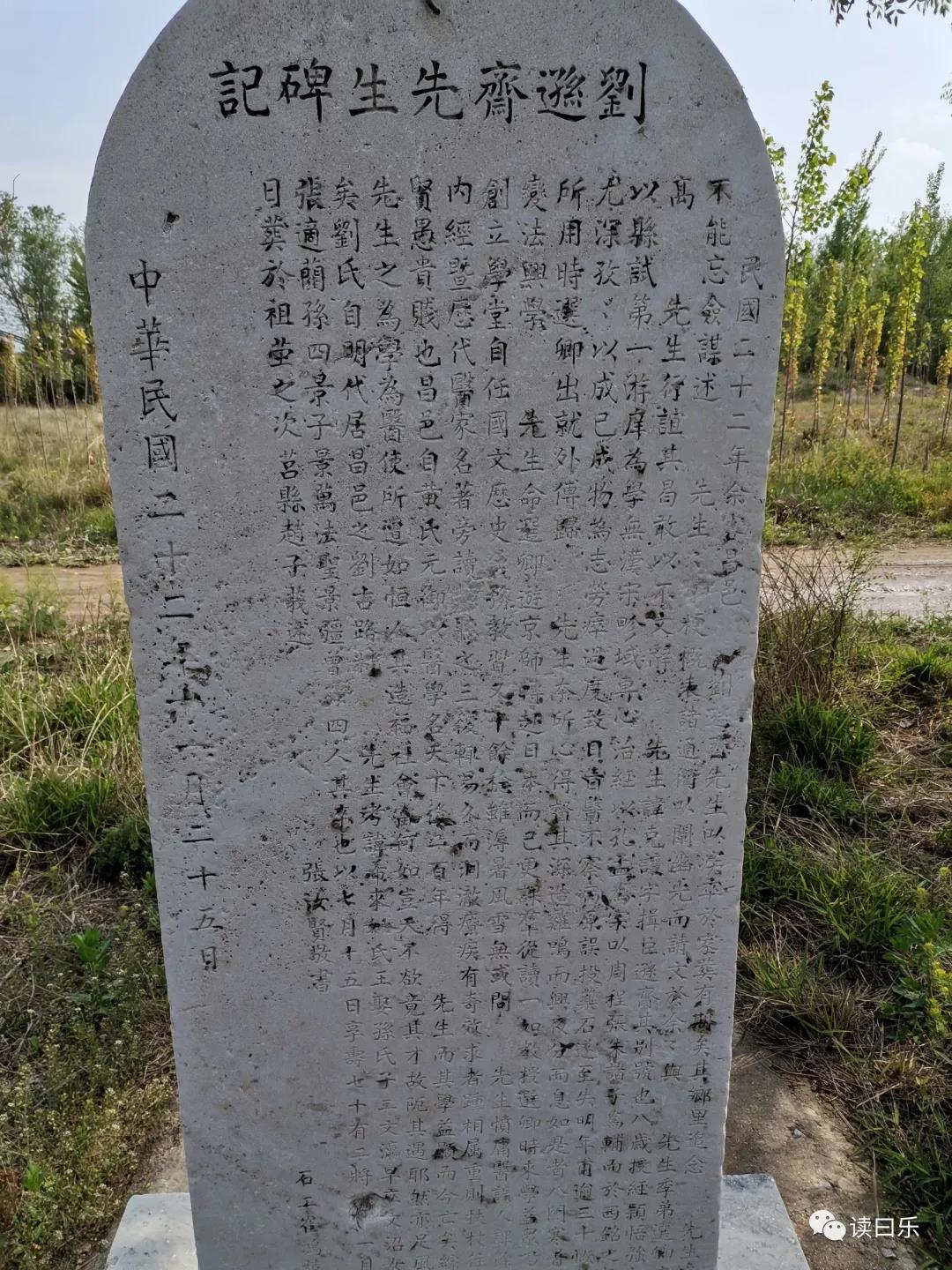

墓地南侧立着一块旧碑,据说是翻修旧屋发现的,后来移到此处重新树立。

这是一块记述村庄先贤刘克让先生生平的大理石碑。

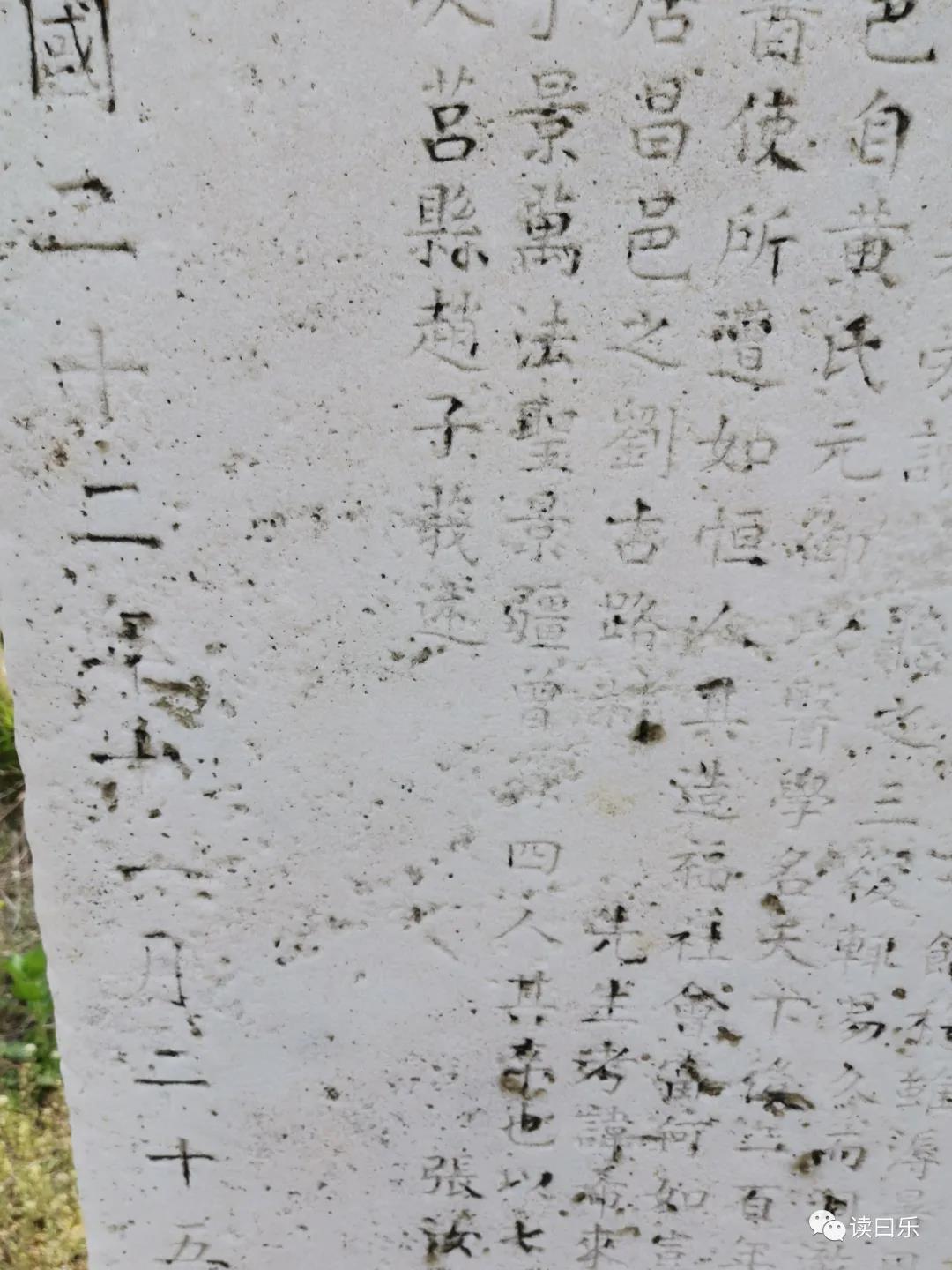

刘克让号逊斋,村里老人都尊称其为大秀才。村里另外一位考中秀才的是他三弟,人称三秀才。这个家族是耕读世家,当年一门出了两个秀才,对于一个地处僻远的小村庄是件挺值得自豪的事!更何况逊斋先生是以全县第一名考中,足见其学识不凡。逊斋先生为学不分汉宋,治经以孔子为宗,以周程张朱为辅,尤以西铭(张载)之学精研领悟至深,为时人敬重。可惜因过于用功,导致眼疾,又因庸医误治,于30岁前目盲。他竟靠着听读历代名医著述,自己成为一代名医,从此杏林春风温暖乡里。他儿孙满堂,子孙多有出息。他于72岁病逝,未及见到土改后的家道败落,也是一件幸事。

年代久了,碑文有的地方漫灭不可辨认,历史就是这样的,时间一过,很多事就成了烟云,散在时空中,无从查考。刘克让先生的直系后代如今散落各处,村里竟然没有近便人了。好在石碑在,让人还能记得这位乡贤。

在刘克让亲朋中我找到两处与我们家有关的人,一位是我的大老爷爷于绍庆。我的这位大老爷爷家里出过四位烈士,他的两个儿子一个孙子被还乡团杀死在平度沙岭。一位孙子牺牲在三合山战役中。另外一个孙子和我父亲同庚,六十年代山东饥荒,被政府移民到吉林省靖宇县,如今已经是一个四世同堂的大家族了,前年我和父亲专程去东北看过他。一位是我亲老爷爷于绍惠,我这位亲老爷爷也颇有传奇性,是一位虔诚的基督徒,尽管不认什么字,却被尊称“于先生”,他急公好义,行善积德,广为乡里称道!像为乡贤立碑这样的义举,他定然不会落下。

碑文文字流畅,为莒县人赵子莪先生口述,由张汝贤书碑,石匠的名字模糊不清了。

百度赵子莪简历,赵子莪(1887-1969),字阿南,山东莒县人。1934年参与编写《重修莒志》,志成后去南京国史馆任职,1949年赴台湾,任国史馆纂修。著有《棔香念庐诗抄》《莲浮集》等。

从碑文看,民国二十二年,我们村归昌邑县管辖,没有这一记载,我会一直以为自己村从来都属平度。

村后的龙王河是北胶莱河支流,河上的小石桥如旧时一般。刘古路桥,农建一号。多么有时代感的名字。小桥建于华国锋时代,当时用的简体字如今已废止。

河道已被芦苇占了,已全然没有昔日的样子。当年河水多时,能漫过桥面,河里鱼虾,可游泳,河堤长满桑树,桑葚熟透时,我们去摘果吃,如今已不复往时,看过之后,不免唏嘘。

雨后村路泥泞,这条路曾是我们通往外面的唯一通道。自从村后修上柏油路,这条路已经沉寂了……

于学周更多作品

世说文丛总索引