所谓爱美之心,人皆有之。这个“看脸”的人类社会,也不是现在才有,自古以来就普遍存在以貌取人的现象。不管我们是否承认,但事实上相貌出众者,确实能比其他条件相同的普通人能得到更多的机会,这也是人们爱美的天性所决定的。

在清朝鼎盛时,乾隆皇帝曾发明过一个“大挑”选官制度,这种制度的规则,就是只考察应试者的相貌,不考察其知识水平,相貌出众者便有当官的资格。这种大挑制度后来沿用了下来,并一直持续到清末。

大挑的选官制度,创始于乾隆十七年(1752年),乾隆谕旨:

“下第举子(京考进士落选者)中有年力、才具可以及时录用者,特予格外加恩,拣选引见,分别以知县试,教职铨补,俾得早列仕版。会试揭晓后,即行拣选。”

乾隆以后定制;三科以上会试不中的举人,挑取其中一等的以知县用,二等的以教职用。六年举行一次,意在使举人出身的学子有较宽的出路,名为“大挑”。

首先我们看到,“大挑”不像我们现在的许多选秀节目,它并非全国海选,而是只针对“下第举子”,即已经通过科举乡试考上举人,但在会试中落第未能考上进士的学子。古时候能考上举人,其实已经相当不易,这些人已经具备了较高的学识水平。

大挑并非年年举行,最初是六年举办一次,后来改为九年举办一次。且举人也不是一落第就能参加,而必须是三次会试连续不中,才能参与铨选。这主要也是为了鼓励士子们走科举的“正途”,避免太多考生想通过投机取巧的方式得到官职。

据载:“举人三科会试不中进士,可于榜后应大挑,授以官职。不考文字,专取状貌。伟丈夫列一等,授知县;小丈夫列二等,授教职;再次则无授矣。”当然,评选考生的相貌,也有一定的评判标准,以“同田贯日身甲气由”八字作为判别考生相貌的条件。同、田、贯、日指的是相貌方正、头大身直、肥瘦适中,都是好相貌,可以授予知县或教谕(相当于现在的县级教育局长)的官职。而身、甲、气、由则是斜身、驼背、身材不匀称等,此类考生,则是被淘汰的对象了。

每届“大挑”, 由皇帝钦派王公大臣在内阁举行, 看相貌决定任命与否。每次叫进二十人, 按序排列, 先选出容貌体格出众的三人, 其为一等,可做知县。然后选容貌体格最差的八人, 这是没选上的,俗称 “八仙”, 这些人全部出局。这些落选者之所以被叫作“八仙”,那是因为站在一块儿, 便如李铁拐、张果老般的怪模怪样。剩下九人不再筛选, 全授以二等教职。二十人出去后, 依次再进二十人, 如此循环,?直至结束。

尽管从科举考试成绩来看,举人确实不如进士,但就在基层任职,处理实务的能力而言,这些举人未必比进士差。比如晚清名臣左宗棠,便是举人出身,但他的工作能力,不知道要超过多少科班出身的进士。

在考察的手段方面,因为举人的人数实在太多,如果再安排他们进行考试,以才华能力来选官,要付出的行政成本太高,对清政府而言是不划算的。而看脸的话,只要委派那些平日里也无所事事的近亲王公去挑选便可,不会影响到朝廷运作的效率。

而且担任知县、教官等基层职务,因为贴近百姓,官员的仪表其实是其任职所需要的一个很重要的素质,有利于帮助其在百姓中建立威信。大挑制度虽然存在诸多缺陷,但从后来实践的效果来看,还是为清朝发掘了不少优秀的基层官员。

即墨古城西门外,北阁里街上于家胡同的于正字,字书六,就是取得举人功名后进京赶考进士屡试不中,三考后于光绪丙子年(1876年)入京参加大挑考试,其凭借着自己体魄雄伟的先天优势,取得大挑一等的佳绩,勅授河南省封丘县知县。

据于氏后人传说;该十五世族人正字公长得人高马大,身材魁梧,一表人才。乡试高中举人后,三考进士落第,无奈加入到“大挑”行列,任由命运的安排。还好,在主考官王公大臣们的眼里,正字的体型与相貌都符合八字中前四字“同田贯日”的条件,由此放官为河南省封丘知县的官职。那个大挑后放官就快了,不是还在家里等几年,而是选中后直接下委任状,到指定的县份做县太爷!对这些落魄多年的举子来说,那也叫做一步登天吧!大约这位从即墨西门外北阁里街走出的县太爷,没有像范进中举后所出的洋相,而是本本分分地到了任上以后,规规矩矩做他的地方父母官,成绩还不错,离任后没有被检查反贪机构追责,回家后安享晚年。

据《于氏族谱》记载;于正字没有儿子,只有三个“小棉袄”女儿,都出嫁在即墨城本地门当户对的人家,经常回家看望陪着老爸优哉游哉的过完了余生……

【相关链接】

无独有偶,与于正字相隔不远的即墨古城西门外偏南不远的郭集街上,清道光十五年(1835年)乙未科的大挑上,也出了一个二等的主儿,他就是清代即墨著名廉官李毓昌的过继儿子李希佐。李希佐于嘉庆十九年上(1809年)钦赐举人。由于是皇帝钦赐,而非凭借自己的文化功底考取的举人,其资历远非那些科班出身的举人可比,由此历次赶考一直与进士无缘。后来在道光十五年的大挑朝堂上,大约长相比起于正字这位“伟丈夫”来差一等,被大挑为二等“小丈夫”,嘻嘻!李希佐初放山东定陶县教谕(正八品),后历任莱阳、平阴、博平等县训导(参与县政管理,主管教育,从七品),差事还算可以,都是国家教育界公务员级别的县级官员。李希佐的一生当中也不错,有一妻一妾三个儿子,退休后回到即墨没有逢上战乱年头,优哉游哉的过完晚年后陪伴其继父李毓昌,葬于蓝埠岭李毓昌支系的老茔中……

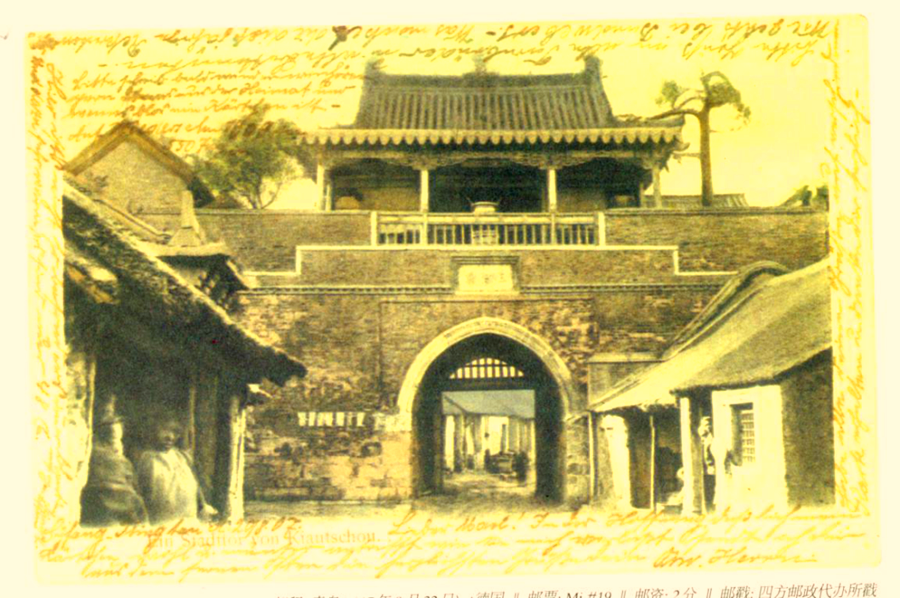

北阁街中段上的三官阁,摄于1998年

北阁街中段路西的于家胡同,摄于2013年即墨城区拆迁时

李知生更多作品

世说文丛总索引