美術老师韩湘浦先生,就是那三位老教师之一。

星期四有美术课,韩老师抱着书和一堆绘画用具,慢慢地爬上我们班所在的新大楼二楼最北端的教室,上课来了。韩老师胖胖的,走路不快,笑容满面,的确有老祖母的样子,课上课下都是一口青岛话,风趣、诙谐,对我们这些十二三岁的孩子,即使调皮的,也以包容、鼓励为主,从未疾言厉色地呵斥过,偶有过于涎皮涎脸的,韩老师脸一绷,轻轻地责备一句,但马上又绽开了笑容。说也奇怪,美术课上,还从未出现过冥顽不灵,捣蛋到底的学生。

我回家讲起老师们,母亲说,韩老师是她的老师,教她们的时候,大学刚毕业,美丽窈窕,能歌善舞,后来生病,是因病发胖。开始,我实在难以相信,渐渐地觉得母亲说的是真的,因为韩老师讲画,常常联系到舞蹈,说某画的造型就像跳舞的某個动作,很美,不自觉地,老师就比划一下,虽然她只是一瞬间,虽然我们还是一群顽童,却也能够看出那举手投足间是有底蕴的,绝非泛泛的一挥。

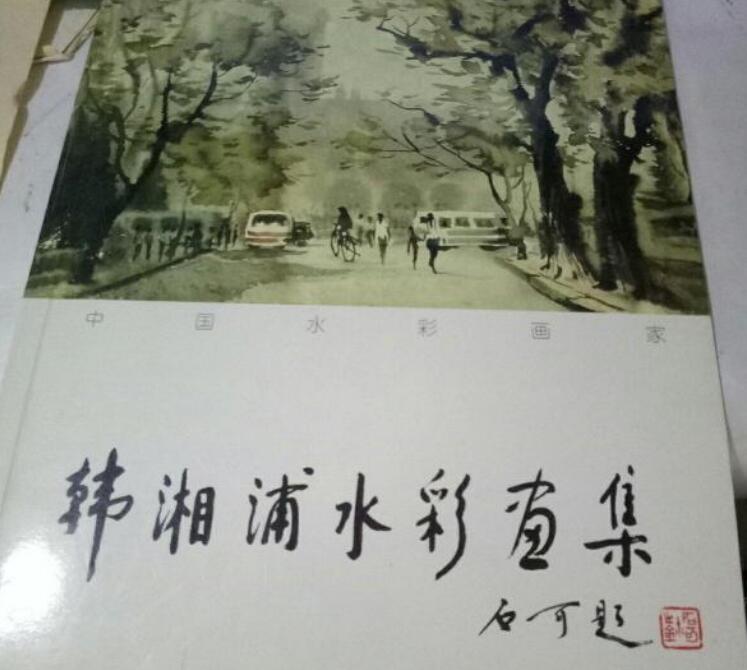

韩老师热爱美術,热爱美术教育,上课一丝不苟,中国画、西洋画,素描、图案、水彩,授课时间有限,但力争都讲到、讲清,常常拿着自己的作品,分析讲解写生、创作的过程。记得那些画,以水彩为主,间或有油画,画面是青岛的街景、海景、老建筑等等,一角有签名、时间。第二学期吧,讲到“铅笔淡彩”,韩老师开始带着我们在校园里写生。那时九中的校园,基本格局还是二十世纪初“礼贤书院”的建制,砖木结构的小楼,围成小四合院的平房,百年的银杏,婆娑的雪松等,都是可以入画的。同学们分布在不同的角落,兴致勃勃地画,韩老师往来蹀躞,指导大家如何取景,如何构图,不辞辛劳,遇到画得好的,老师比他本人还高兴。

我因为几张画得到了韩老师点头,又跟着李凤久老师参加了书法小组,经常出入美术活动室,跟韩老师越来越熟起来。她知道了我母亲是她早年的学生,居然叫得出名字,后来小妹也考进九中,也上过韩老师的美术课,老师常常得意地说:“你家四口人,三个我的学生!”

有一学期刚开学,韩老师到“上面”开了个什么会,回来很兴奋,在课堂上说,现在可重视美术啦,以后升学考试,要加美术,这是好事情,同学们好好画!老师的情绪,感染了不少同学,但不久,这个美好的传说就破灭了,应试教育的模式越来越完整,分数得到空前的重视,美术课,经常被数理化抢占,韩老师,当然无可奈何,只有摇头叹息的份儿。

我高中还在九中,还常常见到韩老师,不过美术课早已成为遥远的历史遗迹。大约是上世纪八十年代中期吧,听说韩老师调幼儿师范了,我曾想,那里要比中学重视美术课,韩老师终于“得其所哉”,能够一展所长了。

毕业、升学、工作,我由少年变成青年。1993年夏季的一天,我在中山路的青岛古籍书店遇到一部上海影印的《苏曼殊全集》,五册,书品甚佳,价格还打了折,我一时高兴,抱着书,从店门口的三层石台阶上一跃而下,不料,险些与过路的一位行人撞个满怀,退后一看,彼此都很惊喜:那老人正是韩老师。几年未见,老师没有什么变化,依然笑容满面,拉着我退到街角,还是老辈人的讲究,先问父母,虽然我母亲也是她老人家的学生。其时母亲得癌症已做过手术,恢复得很好,为不使老人挂心,我就没有细讲,只说挺好。又说了好长时间的话,我们师生挥手作别。

1994年4月,母亲去世,半年左右,我才调整了情绪,秋天,回母校看望李凤久老师,聊了些天,李老师拉开抽屉,取出一张请柬,递给我:“韩老师的画展,星期天,在第三公园,看看去。”

星期天阴天,好像清晨还下过一阵小雨。一早,我就来到展厅,展出的全是韩老师历年的画作,有不少是老师曾带上课堂,讲过的,此时此地见到,既觉得亲切,又生出一种沧桑变幻之感。唏嘘之际,韩老师在一群弟子的簇拥之下进了展厅,笑着向来宾致意。不到一年,老师已是步履蹒跚,而且有了眼疾,戴着深色眼镜。

我在大厅的一角,很长时间,向老师行注目礼,犹豫再三,没有上前请安,一是这种场合,人杂,应酬多,老师很是疲劳,再则,万一老师问起我的母亲她的学生,一定会伤感,而这种伤感,不论对今天的气氛,还是对老师的身体,都无益,所以,看完了画展,我悄悄地走了。走出展厅,在公园高大的古树下,在萧萧落叶瑟瑟秋风中,我站立了片刻,心中默默祝祷:愿老师画笔常健。

时光匆匆,从此没有再见,但我知道,韩老师是跨了世纪的,前些年去世,享年应该在八十左右。有人说,韩老师有好几种相伴了大半生慢性病,还能得高寿,是因为乐观,我觉得,老师毕生对美术的由衷的炽热之情,才是她的精神支柱,甚至是乐观的基础。翻《青岛美术史》,其中有韩老师的章节,介绍说,她是岛城绘画先驱吕品等先生的学生,对青岛的水彩画有过相当的贡献云。这样说,韩老师是载入史志的人物了,可我的印象里,她就是一位手中不离画笔的,慈祥的老祖母。

2018年3月23日午后,于三合山舘

原载2018年7月10日《青岛日报》副刊

计纬更多作品

世说文丛总索引