1

2002年11月中旬,依旧是在竹笆市口上的澍信古旧书店门前,第一次,我们见到的是哥哥陈成,第二次,我们见到的是弟弟陈军。

兄弟俩长得很像。他们不会同时在这里,因为一个在照看店铺的时候,另一个就会外出去收书,但是,他们以同样的姿势坐在门前阳光下同一把竹椅上。

那是一把式样陈旧而且磨损得很厉害的圈椅,在今天的任何一家家具店里,恐怕是买不到那种样子的竹椅了。

在他们对面,被他们散漫地照看着的,就是据说有一百多年历史的那间古旧书店了。没有门庭,没有殿堂,甚至没有匾额,只是一间极其简陋的、看上去随时都在等待拆迁的临时性门面房。房间里三面靠墙的、非常破旧的木书架贴地及顶,上面满满地陈放着不同时代、包罗万象的旧书籍、旧画册、旧碑帖……没有详细分类,门前矮矮地支起来的铺板上,同样散乱地放满了旧书籍和旧画册。铺板的后面,有一块退色的小黑板靠在支撑石棉瓦房顶的立柱上,上面是同样退色的油漆毛笔字,写着“澍信古旧书店”,下面是收购书籍的类别,字体大小不一,排列得也不整齐,谈不上书法艺术,仅仅能看出来象是临过帖、练过字的样子。

跟书店相邻的是经营各种土杂用品的小店铺。没有任何痕迹能够证明“澍信”这一百年老堂号曾经有过的辉煌与兴旺,就连眼前这间店铺,以及整条弥漫着旧时代气息的街景,都将很快消失掉。

历史不断地用“今天”一笔一笔更新和覆盖着“昨天”,所谓日新月异,然而,追忆并不遥远的往昔,就像展望并不遥远的未来一样,这是延续和衔接“历史”必不可少的环节与粘合剂。据各种史志资料记载,早在清王朝统治末期,西安市南院门曾经是这座城市商贸活动最繁荣和集中的街区,当时,在这里图书出版活动和其他商贸活动一样兴旺昌盛,鼎盛时,这条街上曾聚集着几十家经营图书刻版、刊印、销售等各种业务的堂号和店铺。澍信堂只是其中一家。在此后一百多年间的历史延迁和图书出版业眼花缭乱不断更新换代的过程中,南院门那种代表图书出版作坊时代的兴盛景象早已如烟如尘,在年年月月漫长的岁月里散落得了无痕迹了。当我们今天出入于气派非凡的图书大厦和使用着最新现代化照排设施的印刷车间以及经营着各种电子读物商业街区的时候,极少有人还能记起图书出版业的“南院门时代”。然而,有一个人却固执到近乎偏执地仅凭青少年时代抹不掉、挥不去的记忆,想要挽留、想要通过后代来传递和恢复家族老堂号曾经拥有和弥漫着的“日落时分满天彩霞”一样的辉煌气息。

这个人就是澍信堂最后一代少东家、陈成陈军的祖父、八十多岁的陈德明老先生。

2

在陈成的记忆里,1992年11月,爷爷的书店拆掉了。因为这条街道要改造,街边所有的建筑都要拆迁,爷爷的书店并不例外。

那时,他还是少不更事的中学生,看着满条街都在拆房子,甚至觉得很好玩,满心欢喜地等着搬新房。

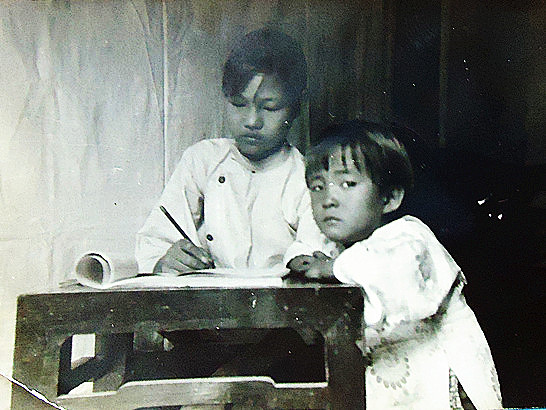

爷爷和奶奶用三轮车一车一车搬书,从即将拆掉的店里,往朱雀路上的库房里搬运。他和弟弟帮忙推车子,一趟一趟,看着摆在店里架子上的那些书,很快堆满了整个屋子和阁楼,一样觉得是件很有趣的事情。

从小学时起,他和弟弟就经常跟着爷爷泡在书店里,喜欢翻那些旧画册和纸张棉棉的绣像书,每次爷爷收了一堆书回来,慢慢往架子上整理、摆放的时候,也是他和弟弟最欢乐兴奋的时候,总是抢在爷爷面前快手快脚地乱翻一气,各自挑拣自己喜欢的图画书,爷爷虽然生气,一边骂他们一边拍打他们不知爱惜地乱翻乱扔的手,但并不过分责备他们,甚至心情好时,还一边整理一边教他们辨认版本和鉴别随书一起收回来的一些旧字画、印章之类的真伪,只是,那时他们并不耐烦学这些,更愿意听爷爷讲当年他祖母陈大奶奶开店的故事,但是,却不明白爷爷有时笑眯眯有时又神情悠远地跟他们说“咱澍信堂到你弟兄俩,应该是第五辈了”这句话意味着什么。拆迁时,像所有拆迁户一样,爷爷手里也有一张很正规的合同,合同上说,拆一还一,一年半以后兑现。

爷爷和奶奶守着满屋子的书,安安心心地等着搬进新店里面去,而且,爷爷经常不无憧憬地讲,他要将新店的店名改回原来的老堂号,还要尽量布置得跟原来的样子一样。

然而,一等就是6年。这期间,陈成中学毕业读了技校;技校毕业又去了南方打工。对他来说,书店能不能重开,并不像对爷爷那么重要;甚至,对于在新华书店工作的父亲来说,也不是一件非开不可的事情。他们各人有各人很宽广的生活领域。

然而,当时已经七十多岁的爷爷,一直守着自己满屋子的旧书,眼巴巴地等着,一年又一年。

1998年,爷爷终于等到了这间简易的过渡房,他已经很满足,又像蚂蚁搬家一样,从朱雀路一点一点把书搬到这间简陋的门面房里,一如既往地经营起来。全家没有人敢劝阻年事已高的爷爷每天早早坐公交车到店里来,而且一呆一整天,直到很晚回家。所以,父亲打电话将远在深圳一家公司打工的陈成叫了回来,要他和弟弟帮爷爷经管书店。

爷爷花了两年的时间,一点一滴地完成了对两个孙子的“传帮带”,放心地回到了家里,不再天天来书店,也不再因为不能在自己手里恢复老堂号而焦虑不安。这件事情交给了陈成和陈军。

3

在父亲陈书圣的记忆里,他跟这间书店几乎没有多大关系。

他不记得或者说不知道公私合营前的事情,他只知道从他记事起,父亲陈德明就是南院门国营古旧书店从事古籍收购和鉴定的职工,母亲是唐城百货大厦的营业员。那时,家里还有许多线装的古书、碑帖、字画和许多父亲很珍爱的古董,还有,就是父亲最最爱惜的那块木质牌匾,上面刻着澍信堂三个字,烫金的,落款是陆文祥。

父亲说,为他们家题写这三个字的是当时的金榜状元,光绪年间的一代才俊。

然而,很快就“破四旧”了,那些父亲当宝贝一样珍爱的东西全被搜了出来,没收或者烧掉了,包括那块匾。

作为独生子,陈书圣身上寄托父亲最大愿望的标志大约就是他的名字:书圣。讽刺的是,在他该好好读书的年龄却下了乡,后来招工到铁路上,娶妻生子,一直在外地,过着普通工人的普通生活。

他甚至难以理解父亲一生的嗜书如命,即便是家里被查抄一空之后,父亲也没有放弃搜罗古书。在陈书圣的记忆里,父母亲的日子一直是拮据不堪。家里所有人都无可奈何的一件事情是:父亲将自己和母亲的工资几乎一大半都拿去买了看中的旧书、碑帖和字画,常常是等不到月底,家里就揭不开锅,总是后半月借钱买米,前半月还账、买书。从最初的偷偷摸摸、遮遮掩掩,到后来的公开化。

日积月累,临到退休前,家里又堆满了各种各样的旧书籍,那里面有许多的珍品,比如,国内仅存两套的其中一套明版初刻《本草纲目》;比如,散失民间的敦煌经卷……父亲几乎在家的全部时间都沉迷在那些旧书堆里,而家里,除了这些书堆和极其简单、破旧的生活用品以外,别无长物。

1983年,父亲退休时,他享受政策照顾,调回西安,进了新华书店,终于可以尽自己的孝道,照顾父母了。然而,第二年,也就是1984年,依旧精神健旺的父亲将竹笆市临街的老屋改造成了门面房,重新挂起了“澍信”的招牌,只是,改叫“澍信古旧书店”,而不是当初的“澍信堂”。父亲有父亲的雄心和愿望,他不愿用老堂号,大约是因为在他心目中这间只有四五十平米的店铺,实在是无法跟记忆中的“澍信堂”相比。但是,在陈书圣看来,父亲从1984年到1992年间经营的澍信古旧书店,已经够风光、够辉煌,不仅在朱雀路买了一间带阁楼的打算开分店的门面房作了书店的临时库房,而且,在八十年代后期,竹笆市古旧书店在国内已经是远近闻名,常常有远道而来的书客专程登门,寻找自己在别处无法找到的珍稀版本,大多时候,是如愿而归的。比如一位研究和收藏中医药典的先生(未征本人同意,故隐去姓名),访遍全国,踏破铁鞋,最终还是从他父亲手里获得了那套明版《本草纲目》。

他知道父亲的习惯,极少将自己喜爱和仅存的孤本拿来送人或摆在架子上作价买掉,所以当那位先生第一次在父亲那里见到这套书,喜不自禁地要父亲出价时,父亲一口回绝了,让他去找另一套。然而,当他无功而返,再次来到父亲这里时,父亲却慷慨地送给了他,因为父亲知道书在对方手里会比在自己手里得到更好的使用和保存。

4

在陈成陈军接管了店里事情之后的这两年,爷爷陈德明就很少出门了,也不大愿意被人打扰和访问。又一个阳光灿烂的冬日午后,经过许多次电话预约,陈老先生终于答应我们去他家里。陈成一再解释过,不愿外人去爷爷家里,第一因为奶奶一直卧病在床;第二因为爷爷年纪太大,第三因为爷爷至今也是除了书以外依旧家徒四壁……爷爷陈德明的家,其实就是朱雀路上他当年为书店买的库房,那是临街的门面房,铁栅栏的防盗门半开着,房间里光线很暗,靠墙的木板床上,拥被侧卧着陈老太太,看见有客人来,她很费力地支起身体,靠在床头上,很热情地招呼我们坐。我们坐在仅有的两把很旧的竹椅上。陈老先生端来的茶水就放在拉过来的一张木凳上。家里的陈设真的很简陋,占空间最多的是就地摞起来的旧版图书,电视和其他杂物就放在那些书堆上。

陈老先生看上去还很健朗,只是,在言谈之间明显可以感觉到记忆的恍惚不清。在陈德明的早期记忆里,印象最深刻的有两件事情,第一,当时他们家堂号里的掌柜是他的祖母,人家都叫陈大奶奶,每天很威风地管理着整个家族和生意;第二,就是摞了满满一房子的书版。那时,他们家不仅经营着一间很大的书店,还有自己的刊印社,可以刻版印书。

讲到这里,陈老先生转身上阁楼上去了很久,下来时,手里拿了一套藏蓝色封皮的线装书,一直走到门口,对着门外射进来的光,一边翻书,一边招呼我们过去看。那是一套民国二十七年刊印的《君子馆日记》,是当时关中道尹毛昌杰去世后,学生、门人为纪念先生整理印行的,包括“文钞”“诗钞”和“日记”共十四卷。他打开让我们看的是“日记”第三卷。里面记载:“二月二十四日(民国十二年)即旧历正月初九日,星期六。严谷孙致澍信堂信,拟借吾关中胜迹图志翻刻,允赠书十部为酬。”“三月二日,即旧历正月十五日,星期五。以关中胜迹图志赠严谷孙,交澍信堂邮寄严,拟刻成先赠十部。”但是,他很遗憾自己手里没有保存下来自己家当时刻版、刊印的图书。

他也很难说清澍信堂是在祖母手里创办的,还是在祖母手里兴旺起来的,就连很荣耀的陆状元题写匾额的事情也只是听说。因为,在他记事时,已经是动荡不安的民国中期了。

祖母还当掌柜主事的时候,父亲就在店里做事了。祖母对父亲很严格,并不比其他伙计宽松多少。那时,店里雇着许多伙计,家里的小孩子并不是可以随便到店里去的。

父亲后来接替祖母主事的时候,专门雇了经理打理生意。他那时虽然是少东家,一样也是早早在店里从小店员做起的,每一样事情都跟着师父学习过。

可能是在父亲手里,生意就已经走下坡了。在他主事时,因为时局的动荡不安,整条街上的生意都大不如前了。他们家的刊印社早已经停业不做了,曾经堆了满屋子的书版,因为没用也不再有人管理,而迅速散失得七零八落了。

1953年,解放初期的西安,在进行社会主义改造时,陈德明作为澍信堂主事不久的少东家,正是意气风发、对新时代充满希望和新鲜感的年纪,他很积极地响应政府号召,亲手将自己家店里的全部藏书贡献出来,和阎老三家的和平书店合并在一起,成立了南院门国营古籍书店。他本人被接收为书店一名专门从事古籍鉴定与收购的国家正式职工,妻子被安排在国营唐城商厦做营业员。

此后整整三十年间,不再有个体民营书店,更没有私人出版、印刷业。

直到他再次开店,终于又恢复起家传的老堂号。他努力想做得像当年祖母在世时一样好,但是,现在,澍信堂多半要靠两个孙子了。

5

然而,澍信堂终究会怎样,陈成说,其实他也不是很有把握,就现在来看,只是勉强维持,因为有政府的免税扶持,才不至于亏本,靠书店赚钱,几乎是不大可能的。但是,他希望他跟弟弟能坚持下去,不仅仅因为恢复澍信堂是爷爷一生的心愿,还因为,在整个西安市,只有澍信一家真正的古籍书店了,就连南院门古籍书店也已经转向经营新版图书了,而他希望自己能慢慢将澍信做成以挽救和整理散失民间的文化遗产为主的古籍博物馆。

胡香更多作品

世说文丛总索引