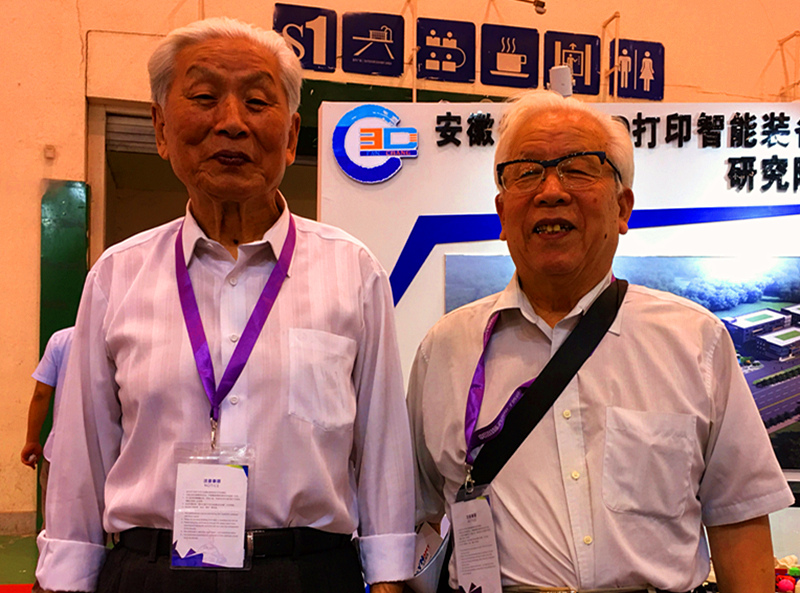

原航空航天工业部部长林宗棠(左)与孙龙骧

都说一本书能改变一个人的命运,对此,农机专家孙龙骧教授深以为然。20世纪50年代,一本描写年轻的拖拉机手火热生活的苏联小说《收获》曾成为当时很多年轻人崇拜的偶像,这也深深吸引了17岁的青岛小伙孙龙骧,于是他报考了农机院校。虽然毕业后未能如愿当上一名拖拉机手,体验小说里的那种浪漫生活,而是分配到南京农业机械化研究所,成为一名专门研发农业机械的科研工作者。他参与研发的脱粒机取得巨大成功,曾在全国售出近400万台,受到国家八机部表彰。孙老经常和孩子们开玩笑说,如果那时有现在的政策,哪怕一台脱粒机提成一元钱,也可得到三四百万的奖励,相当于现在的三四个亿,也算亿万富翁了。不过,当时的科研人员对钱看得不是那么重,他们还是愿意潜心搞研发。

从事科研的人,总能发现一些常人注意不到的研究对象。

1976年唐山大地震后,国家组织建筑专家赴地震现场考察时发现,钢筋水泥结构的楼房倒塌了,而一些看起来并不坚固的平房却没有塌。为什么呢?经过仔细观察分析发现,楼房之所以倒塌,是因为柱子断裂导致房屋倒塌;而平房支撑梁的是木柱,木头柱子不会折断,故即使墙倒了房顶也塌不下来。钢筋水泥柱子为什么会断裂?专家们通过观察分析发现,柱子中箍筋的接头处张开了,对主筋失去了制约作用,故水泥崩裂,柱子失去支撑作用而导致楼房倒塌。

当时有专家提出螺旋钢箍理论,即将单个箍筋联成螺旋状,这样就不会开扣了。经反复实验,证明这个理论是正确的,可达到抗震的目的,而且节省材料。当时冶金工业部在建筑领域大力推广这项新技术。但是要广泛推开这项新技术,必须有配套的专用机械设备。孙龙骧得到这个信息后,立即投入这项设备的研究。

孙龙骧发现,如果按传统老办法加工螺旋箍,必须先制作一个符合箍筋形状和尺寸要求的模芯,将其夹持在车床上将钢筋缠绕其上,像绕弹簧一样。但这种方法耗能大,要经常更换模芯,代价高,不方便,当然不可取。应该采用一种新方法,让钢筋长度和角度可以随机组合,即钢筋走一段弯一下,长度和角度都可以随时调整。这样就能够制作各种不同形状和尺寸的箍筋。要达到这个目的,只靠机械手段不行,必须采用数控技术,采用机电一体化结构。

他设计了一个方案,用电机通过电磁离合器驱动钢筋前行,编码器测量进料行走长度,当长度达到规定值时,编码器将信号反馈给控制系统,该系统指令电磁离合器断电,进料过程停止并制动。弯曲过程也一样,电机通过电磁离合器带动弯曲臂,编码器测量弯曲角度,当角度达到规定值时,反馈信号给控制系统。该系统指令电磁离合器断电,弯曲器在弹簧作用下弹回原位。

1991年,他申请了国内第一个数控弯箍机专利。然后在朋友帮助下制成第一台样机,但不能实用。从此他开始了长达18年艰苦的研发历程。经历了三个阶段,大的失败十次,小的失败几十次,关键是电磁离合器反应时间太长,进料长度控制不准,达不到质量标准。直到2007年采用伺服电机才解决这个难题。在此基础上,根据市场需求,加上了拉伸功能,获得成功,立即引发同行业的广泛关注,不少慕名而来的外地客户到现场观摩,其中烟台一家客户竟要出15万元购买此样机,当然试验样机是不能卖的。

2009年,孙龙骧获深圳一企业投资,他前往深圳与对方共同创建公司,任副总经理,实为总工。时年73岁。有了公司、资金,有了团队,研发步伐大大加快了,仅一年多时间就完成了样机商业化和标准化的改进,定型投产后获市场好评,行销国内外建筑市场,成为高速公路和高铁的必备设备,还远销中东、拉美、东南亚国际市场。2017年获评“深圳标杆机械产品”称号并被中央电视台报道。2011年,孙龙骧出席由中国机械协会建筑机械分会召集的4种钢筋加工机械行业标准工作会议。与会者共有4家,其中唯有孙龙骧所在企业的技术是自主研发,是该项技术标准的主要贡献者。其他都是引进意大利施耐尔公司的技术。

从一个设想到变成一种商品多么难啊!经过三代样机,几十次失败,最后被纳入国家标准,长达20年!其实难中之难的还不是技术而是资金,而这期间他大部分时间都用于寻找资金、寻求合作者上了。

原始创新太难,尤其是像孙龙骧这样单打独斗,无资料、无资金、无团队、无场地的四无情况,更是难上加难!

为什么要这样拼命呢?孙龙骧是这样解释的:年轻时,遇到无穷无尽的折腾,浪费了大量宝贵时间,无法安心从事科研工作,因此他一直在想,若有机会也一定要做成一件事,不负年华。钢筋弯箍机的研发成功,终于实现了他的心愿,甚感欣慰。他有时自我调侃:这一辈子做成了两件大事:一是养育了两个孩子,二是研发了弯箍机——弯箍机也是他的孩子。

虽然年事已高,但孙龙骧并没有停下技术研发的脚步。

2004年,年已68岁的孙龙骧无意中注意到,目前国内道路堵塞严重,常常耽误抢救病号,现有直升旋翼直径太大,起降受到很大限制,又无陆行功能,使用很不方便。于是他萌发了研发新型医用直升机的设想。说干就干,经过一年多的研发,终于完成了概念设计,定名为“陆行直升机LX-700”,该机可乘坐8人,并配载医疗器械。可在50平方米的面积降落,可直接开到患者家门前,实行从患者家门到医院的对接。一次加油可飞行500公里,时速200公里,升限4000米。量产后每架成本将在100万元以内,比国外同类产品便宜得多,具有很大的实用价值。他申请专利后,又得到原航空航天工业部部长林宗棠(“延安五老”林伯渠之子,青岛九中毕业)等的支持,于是注册成立公司。专利公布后,各地纷纷发来信息要求合作。科技部下属一家投资公司多次打电话约孙老参加路演,但终因对方认为技术持有人年龄太大,他们不敢冒此风险,最后此事只能遗憾地搁浅。这一年,孙龙骧82岁。

孙龙骧感慨道,迄今为止自己的人生之路还算圆满,唯一遗憾的是“飞机梦”没有实现。他说,人老是自然规律,无法避免,但思想不能老,要与时俱进,不断接受新鲜事物。

“不要碌碌无为,不要虚度年华”,这句话对50年代成长起来的一代人产生了很大的影响,也被孙龙骧奉为一生的座右铭。他做到了,问心无愧。

原载《青岛财经日报·人物周刊》2021.5.24 A7版

组稿编辑:周晓方

周晓方更多作品

世说文丛总索引