有的人青春年少,却显得老气横秋,有的人历尽沧桑,却依旧春意盎然。有的人天生就属于深秋或者严冬,而有的人时时处处透着春的生机、夏的热情。九十高龄的昆曲(剧)艺术家丛兆桓属于后者。

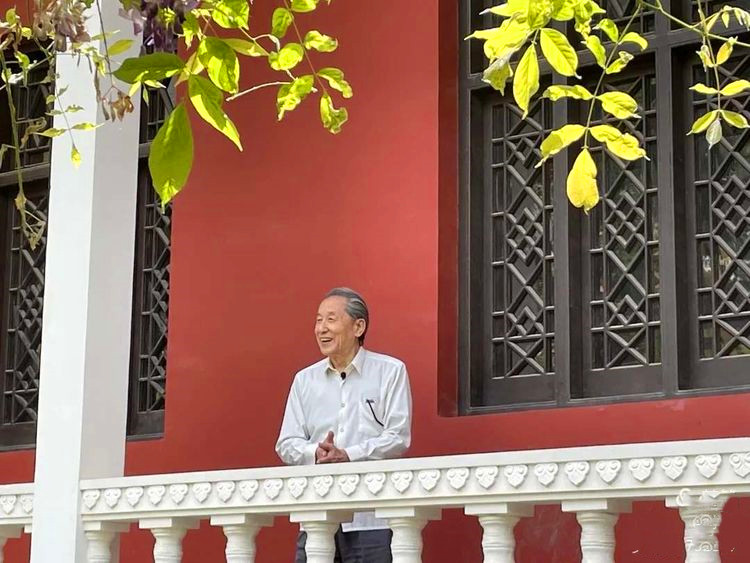

青岛春深,快六月了,依旧凉意沁人,宜人的季节,宜人的场景,再一次见到昆曲(剧)艺术家丛兆桓先生,感受这位“90后”冻龄老人的精气神,心说,沧桑岁月仿佛没有留下磨难的痕迹,给予他的唯有喜乐、渊博、达观和睿智。

这次丛老到青岛,是履行上一年与青岛美术馆的约定。新冠元年,恰逢旧历庚子年,是青岛九中(礼贤中学)120岁生日,作为礼贤的学生,丛老受邀前来参加校庆,顺道参观青岛美术馆,美术馆的建筑是当年青岛红卍字会所在地,而红卍字会的发起人和主要捐资人丛良弼先生就是丛兆桓的祖父,丛良弼作为青岛工业的奠基人被称为“火柴大王”,这位有气节的民族资本家热心公益,从眼前这座颇具特色的宏伟建筑可以想见他的雄心!除了其祖父这层关系,这座建筑的设计师和督建者还是丛兆桓上学时的礼贤中学校长刘铨法,渊源如此之深,当美术馆馆长迟涛约他来进行讲座,他一口答应下来。

这次讲座的主题是丛老的本行——昆曲与昆剧。在美术馆讲戏曲艺术,听上去或许觉得不搭,其实,戏曲(剧)离不开舞美,而舞美不就是美术吗?艺术之源原本是想通的,只是到了很晚的时候,人为地进行了割裂,使得大美育成了一门门小课程,人的眼界受约,格局变小,艺术家成了一个个小螺丝被固定在自己的圈子内,最终使艺术失去了活力与魅力。

为了强化讲座的听讲效果,讲座的组织者特别请了青岛京剧院前来助阵,而京剧院也乐得让年轻演员见见艺术前辈,院长巩发艺亲自带着演员前来助阵。

青京院两位优秀的青年演员表演了一段昆剧——牡丹亭.惊梦。尽管两位演员没有完全扮上,可他们的一招一式,眉目传情,仍让我沉浸其中……

坐在台下的丛老,看得极其认真投入,我只是看个热闹,他才是从做表与演员的眼神里面看着他们的优点与不足,后面他的点评,让我知道看门道果然需要专业知识和艺术沉淀。

青岛美术馆馆长迟涛与丛兆桓先生缘分颇深,他小时候住的地方早年是丛家的资产,他敬佩丛兆桓先生的艺术造诣,早在二十多年前就听过丛老和同为昆曲(剧)表演艺术家的夫人秦肖玉先生的课,如今他作为馆长在丛兆桓祖父倡建的红卍字会改造而成的美术馆工作,他觉得让丛兆桓先生在这里讲授一堂传统艺术与文化传承的讲座是再恰当不过的了……

讲座开始前,九中的学生代表向自己“礼贤”前辈老学长献花,这一幕特别温馨,这是对历史的尊重,是未来对过往的献礼。

而讲座则是丛老对今天和未来的奉献,是老一辈艺术家向他的城市和母校献上的厚礼。

尽管作业余戏迷有些年头了,可是平时很少能听到昆曲,更别说看昆剧了,所以听丛老讲座还是觉得处处艰涩,对于这一古老剧种,需要补的课实在太多了。

下面是听讲过程断断续续记下来的:

5.18是昆曲复活日。

魏良辅的生活年代决定了昆曲出现的时间大致在四百多年前。

万历四年昆曲以“新声”面目进的北京,就像后来四大徽班进京诞生了京剧一样,催生了风靡全国的新的艺术形式。

“家家’收拾起’,户户’不提防’”,昆曲当年曾经是全民的流行歌。是四百年前的中国好声音。而昆曲的集大成者魏良辅差不多是四百年前的刘欢和金铁林。

昆曲一词出现于清乾隆23年。

昆曲不等于昆剧。

昆剧用昆曲的唱法唱的戏剧。

昆曲兼容南曲和北曲。

曲:偏重歌唱艺术。

剧:偏重表演艺术。

说到本行,丛老腹笥丰赡,尽管准备了PPT,可他基本不看,不由径路,侃侃而谈:他说屈原九歌是中国戏曲的源头。谈及昆剧的创始人梁国荣及其《浣纱记》再到“琅琊王”王世贞 的《鸣凤记 》,如数家珍。他面向听讲的青京京剧院的年轻演员,告诉他们梅兰芳会四十几处昆剧,这是他成为创派的基础。他说到美育教育的重要,为蔡元培先生的努力而未成功而表遗憾,他赞赏蔡元培宁捧“昆”不捧“坤(角)”的勇气。从中能听到一位毕生致力于昆曲(剧)艺术事业的老人的心声!

丛老聊到北方昆曲的发端以及和宫廷昆的关系。四百多年间,昆曲(剧)盛过,也衰过,濒临死亡过,可一口气不绝如缕,活到了新政权的创立。一部《十五贯》竟然入了领袖法眼,成为政法干部必须看的一部戏,后来拍成了电影。当时有一个说法:一部戏救活一个剧种。其实《十五贯》原本与政治关联度不高,可是在那个年代因其特殊的缘由,成为为政治服务的的样本,得到高层关注,没有任其自生自灭,回头看,这是昆曲(剧)之福还是其祸,真得需要探究一番。不管怎么说,北京昆剧院得以成立,一批昆曲(剧)传人得到安置,濒死的昆曲(剧)竟然还阳了。可是好景不长,接下来的文革,让昆曲(剧)再一次跌进困境之中,一部《李慧娘》使昆剧陷入厄运,丛兆桓为此经历八年铁窗之灾。讲座中,对于自己的遭遇,丛老没有多说,他念兹在兹的是昆曲(剧)。他痛惜改开以来全民皆商导致昆曲再一次面临死亡……

在他的心中,昆曲乃昆仑之曲也。而昆仑乃万山之宗,龙脉之祖,江河之源,华夏之魂。

他历数中国戏剧的三大全国性剧种——元杂剧,昆剧和京剧各自的全国性影响的原因,说到昆曲(剧)发源地太仓,当时是国际码头,而昆曲用中原音韵。他细说水调与磨调,水调乃是北曲,磨调则为南曲,所谓水磨调是南曲北曲的合流。定磨调的是苏东坡,这番高论让我顿觉自己孤陋寡闻。

丛老是一位认真的艺术家,他对青岛京剧院两位青年演员的开场表演的点评尽显他的睿智。

他先是表扬了两位演员的表演,接下来说到这是青春版的《惊梦》,是白先勇根据自己的理解进行的改编,和他自己学的不完全一样。

他对两位演员讲了这折戏的情景与演员各自的身份:剧中,杜丽娘是生活于宋代情窦初开的闺阁少女,柳梦梅是梦中情人,他强调小生要演出梦中人的亦真亦幻的感觉,而旦角则要有时代特征和年龄特征,要把羞答答的欲迎还拒欲拒还迎的分寸拿捏到位。丛老一番讲解,让我醍醐灌顶,这才是看门道呢!

一代代艺人不断创新丰富着昆曲(剧),丛老肯定了遵循艺术规律的探索与尝试,他认为这就像生物学的转基因是好事一样,但要有度,度是个关键,不能丢了根失了魂。老人的忧患意识溢于言表。

丛老说,现在舞台上声光电绚丽多彩,该有的“亮”似乎都有了,可是唯独见不到演员眼里的“亮”,而这恰恰是演员抓住观众的核心,缺了这份亮,再好的戏也不能打动观众的心。

我想,两位演员及其同事听了丛老一番谆谆教诲,一定获益良多,但愿他们在未来的舞台上能够演出丛老指点的艺术感觉,在各自的艺术道路上越走越远!

丛老心里有一份把青岛与昆曲(剧)的链接起来的情结,丛老讲道,1936年,南昆大佬沈传芷和薛传钢先生曾来青岛青光曲社传习昆曲,民国名媛张充和亦曾慕名来学习,她的小弟张宗和更是娶走了曲社孙誉清先生的女儿孙凤竹。九秩的丛老,闪动着回归故里传习昆曲的愿望,不知他能否续写新的传奇。

红卍字会,青岛美术馆,这里留下了丛兆桓先生的足迹和艺术理念。

愿属于春天的丛兆桓先生艺术青春永驻!

于学周更多作品

世说文丛总索引