盐井近邻:藏族化的纳西族西鲁村

下午两三点左右,我们先到德钦县佛山纳西族自治乡西鲁村,那是云南与西藏交界的一个村子,与盐井乡毗邻,依山面江而居,也是纳西族与藏族杂居地。传说盐井纳西人是在明朝木天王时代由云南丽江迁徙而来,想必佛山纳西人也应同出一脉。经过几百年的民族融合,这些地方的纳西人跟当地藏族人已经没有太大区别了。

村子里的民居风格,跟我们一路上见到的藏族民居差不多,都是石砌土垒的碉楼式建筑;屋檐窗棂都有色彩鲜艳、代表吉祥的装饰图案;屋内底层是堆放草料杂物的储藏室,甚至有些牲畜也养在那里,中间有木楼梯,上到二层才是正屋,用作客厅和卧室;家家屋前院坝上都码着整整齐齐的劈柴垛子。

有面目慈祥的老妇人,坐在门前摇着手里的转经筒;进村前曾在路边见到插有细高木塔的玛尼堆;沿路也随处可以见到写满经文的经幡,因此知道这里的人也是信藏传佛教的。

从车一停下来,就有四五个刚下学的男孩子跟前跟后,既好奇又热心,里面有勉强能听懂和会讲几句汉语的,询问时,知道他们在乡办小学读书,用的是藏文教材,只有教汉语的老师用"双语"教学,他们才跟着学习讲点汉语,不过也很生涩。

纳西族女人:里里外外一把手

在村子中间一座门前有棵枯树桩的院落前,我们被一架老式简易织布机吸引,上面还有尚未下机的彩条织物,梭子放在织到半途的彩条布匹上,只是不见主人。

早听说纳西女子特别勤劳吃苦,大多数劳作都是女人操持,男人很享福,几乎什么都不用作,便想印证和见识一下。

正张望时,女主人挑水回来,步履轻捷地绕过停在路口的吉普车和围观的孩子们,沿斜坡进了自家院子。我们让一个小孩喊她出来,想看她织布。她很麻利地坐进织机里,低头织起布来,只在说话时抬一下头,却并不耽误手里的活计。

因为彼此听不懂说话,交谈很费劲,甚至没法问明白她的名字,但她很快却听明白了我问她家里有没有土织布成品,一边点头,一边从织机上下来,带我进了院子。上楼时,她顺手给拴在楼梯拐角处的两只羊的食盆里添了些料。

屋子里光线有些暗,但还是一眼就能看见窗户底下的木床上,坐着一位穿西服的中年男子,正在很悠闲地一边喝着酥油茶一边看电视。那是她丈夫,只点头打了一个招呼,又看电视了。她忙出忙进,拿来自己织成的彩条布围裙、挎包、床单,一边打开给我看,一边比划着讲价钱。她丈夫偶尔也跟她说句什么,似乎在发表自己的意见,但注意力还是在电视节目上,神情姿态始终很悠闲,好像他妻子里里外外忙碌的一切都跟自己没有多大关系一样。

山壁上的马帮:古往今来盐井盐巴外销的唯一贩运方式

在去往盐井的一路上,随时可以见到驮盐巴的"马帮"。最初看见时,是坐在前座的王普眼尖,用手指着右面远处的山壁喊:"快看,那是什么?"

睁大眼睛搜寻了半天,还是只看见光秃而陡峭的山壁,并没有发现任何异样的东西。拿过望远镜,再仔细搜了一遍,才终于看到仿佛镶嵌在山壁上、小如蝼蚁般慢慢蜿蜒朝山顶方向移动的马驮子。或许是距离太远的缘故,看不清路的形状,人和马匹就好像是在绝壁上行走一样,感觉很不可思议,这样的长途贩运情景,至少应该在一二百年以前才对。

一路上我们都在猜测马背上驮的会是什么东西,直到出了西鲁村,在临近滇藏界碑的一座浮桥上,迎面遇到一队相同的马驮子,才问明白了缘由。赶马的是一对藏族父子,他们是刚刚从上盐井村驮盐回来,还要翻两架山,才能回到自己的村子。他们家开着一个小卖部,村里人吃盐都在他们家买,也给邻近村子批发。

据资料记载,盐井乡大约有两三百户盐农、半盐农,每年产盐约24万公斤左右,销往西藏昌都地区、林芝地区、云南迪庆州的大部分山区以及四川甘孜州的巴塘、理塘、木里等地,因为大多地方不通公路、地处深山僻壤,至今仍沿袭千百年来赶着骡马驮子翻山越岭的运输方式。

上、下盐井:咫尺之间的种种不同

我们到了盐井乡时,天色已晚。

盐井乡曾经是县级建制,早在1912年设立盐井县和宁静县,1960年4月,两县合并称宁静县,1965年11月改为芒康县,藏语原意为"善妙之地"。

也许是因为曾经是县府所在地和长期以来有盐田作为副业收入的缘故,这里比其它藏区乡镇村寨都显得繁华和富裕许多。

盐井乡纳西族只占全乡人口的三分之一左右,有一千三百多人,三分之二为藏族,彼此通婚,和睦相处。

纳西村分上盐井和下盐井,相距不过几公里,但情形大不相同,不仅不同教,生产、生活方式也不相同。

我们先到的是下盐井,街道两边店铺摊位摆得满满当当,各种日杂小商品、手工小作坊等零乱丰富,应有尽有,人也比较杂,除了当地人,还有满头飘着彩发的南方青年在这里开着发廊和歌厅,也有四川、陕西、甘肃等内地做小本营生的在这里开着小饭馆、小店铺。显见得是一种繁华小集镇的景象,从那些古老、残破的传统用具、饰物等小作坊和一些陈迹斑驳的店铺中,隐约可以见出遥远年代里作为驿道互市的痕迹。

下盐井人多信仰藏传佛教,也很少有经营盐田与农田的,多半是像小城镇居民一样,以小手工业、小商品贸易等小本营生为主。因此,我们继续往前走,到了上盐井村,住在一家云南丽江来的小夫妻开的食宿店里。

上、下盐井之间没有明显的界限,迤逦相连约有五六公里,像是一个大村寨的南北两端。但居于北端的上盐井,则是一幅田陌树木、院墙庄户错落有致的山村景象,村道上少有行人,显得安静祥和。

上盐井的人多信仰天主教,村民有晒盐专业户,也有半盐半农户。因为盐田离村子比较远,我们决定第二天再去那里采访,当晚只去了天主教堂。

盐井天主教堂:西藏境内迄今唯一的天主教活动场所

盐井天主教堂建在村边的一块高地上,夜色中看不清其建筑形状,直到第二天清晨,再次经过时,才看清楚,那教堂的建筑风格也是绝无仅有,白色的藏式平顶教堂和上面高高的十字架,显得肃穆宁静,只有屋檐四周镶着的装饰图案,显出藏族寺庙和民居随处可见的色彩上的绚烂与富丽。

在主教堂的旁边,有一座搭满木架、停工待建的塔楼形状的半截工程。

我们去时,这座拥有当地七八百名教民的教堂显得有些冷清,看门人告诉我们,神父和两位嬷嬷都不在,他们已经离开几个月了,一直在内地为扩建和修葺教堂募集资金,可能一两个月之内是回不来。

据有关文献记载,盐井天主教早在1847年至1865年间,由西方传教士几经周折并多次与当地政府、佛教寺庙发生冲突后,装扮成商贩逐渐由云南德钦进入西藏境内,初步在盐井建立传教点,招收信徒,购买地盘,修建教堂和卫生所、学校。之前,当地人一直虔信藏传佛教。在此后近百年间,被传教士吸纳改信天主教的当地教民不断增多,同时,当地信仰佛教的僧侣和民众所发动"反洋教运动"也从未停息。上世纪40年代,上盐井天主教与刚达寺间发生了最后一次冲突。当时任该教堂神父的杜仲贤被刚达寺武装僧人强行驱逐出上盐井教堂,后被刚达寺派去的武装僧人杀死。自此,外国传教士在盐井的传教历史宣告结束。

1951年,刚刚解放的昌都地区解放委员会应当地教民要求,开放盐井天主教堂,准许当地教民在教堂活动。

文革期间,教堂再次被禁,改为小学校。1986年,各级政府先后拨款95000元,教民自己集资7000元,在原有的墙基上重新修复教堂后,再度开放,云南德钦茨中教堂的一位神父每年来一次上盐井教堂,为教民释解教义,主持较大规模的诵经及其他活动。1992年,21岁的上盐井村的鲁仁弟读被送往北京中国天主教神学院学习,1996年在西安天主教教堂晋升为神父后,回到上盐井教堂,任该教堂的第一位藏族神父。现在盐井教堂有一位神父、两位老修女和两位待学修女。当地信徒有70余户,600余人,外地有100余人,合计有740多教民。

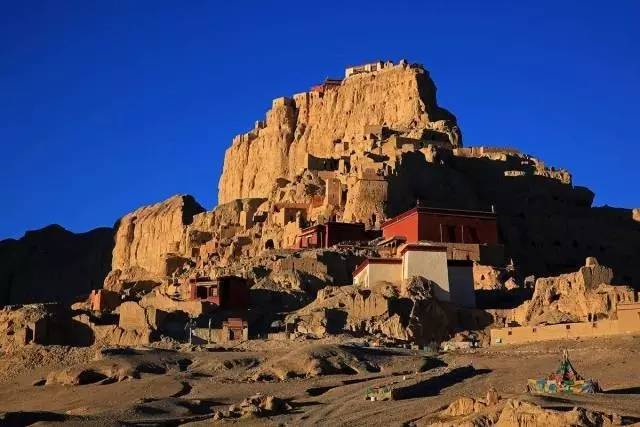

古格王朝:西藏历史上毁于天主教的王国

西藏作为藏传佛教的发祥和传播圣地,千百年来,各种异教始终是针插不入、水泼不进。天主教能够在盐井传播开来,并延续一百多年,至今不衰,确实是一个奇迹。

但盐井天主教堂虽然是西藏迄今为止唯一的教堂和教民的活动场所,却不是最早的。

西藏境内最早的一座教堂建在今阿里地区的扎不让(古格王国的都城遗址所在地),那是将近四百年前的事情了。当时已经有700多年历史的古格王国的王族势力已经严重受到不断强大的僧侣集团的威胁,末代国王赤扎西扎巴德正无计可施时,两名葡萄牙籍天主教耶稣会传教士,装扮成印度香客,翻过6000多米的喜马拉雅山山口,来到扎不让。

国王接待了传教士,并对天主教教义产生了浓厚兴趣。王室成员首先接受了传教士赠送的十字架,并受洗入教。

1626年8月,西藏境内第一座天主教堂在古格国王的支持下,在扎不让隆重落成。

国王在鼓励臣民加入基督教的同时,企图借助西方教会势力和以此作为精神武器,打击、削弱以自己的弟弟、叔父、叔祖父为首的藏传佛教格鲁派寺院集团的势力。但古格作为早在象雄时代的本教发源地,佛教信仰在民间根深蒂固,很难动摇。

到17世纪30年代初,以王室为主的天主教派和以寺院僧侣集团高层为首的佛教派之间的斗争日渐白热化,最终演变成一场毁灭性的战争,直至僧侣集团联合邻国拉达克人打败王室卫队,彻底结束了古格王国时代,也结束了西方异教在西藏境内短暂的传教活动。

独一无二的盐井古老制盐法和代代背水晒盐的纳西女子们

第二天天色微明时,我们就去江边看盐田。

早在头天下午还看不到盐井村镇时,我们先从远处看到了盐田。当时,只有多次到过西藏的王斌认得盐田,指给我们看时,是在很远的峡谷深处澜沧江岸边的悬崖上,仿佛一层层泛着土红色的、悬空的薄岩层,看不见人迹,也看不见路痕,一直很难想象在那么陡峭的悬崖上,在那么薄而窄的、悬空的"岩层"上,人都到不了跟前,怎么晒盐?又怎么运到悬崖顶上来?

穿过曲里拐弯、沿山势而下的村道,才到通往江边的、极其陡峭、满是料石的羊肠小道上。这样的山路对于走惯平川大道的人来说真有些望而生畏,一边手脚并用地担心着一骨碌滚到澜沧江里去,一边还要躲避上来下去的马驮子,狼狈不堪。我们中只有曾经创过7000米以上登山纪录的业余登山队员、陕西电视台勇者无畏栏目编导王普上山下山都走得从容而轻松。

没有打问和计算山路有多远,我们下山花了大概有一个多小时,上山将近两个小时。

到了山下临近江边见到盐田时,才豁然明白盐田的构造和晒盐的程序。那些在远处看上去像悬空的岩层一样的盐田,实际上是从下到上,依着山壁,一层一层用木桩子支撑着,用水泥板搭建的七、八个平米左右的长方形平台,表面光洁,四周有矮沿可以存卤水,很坚固。平台中间有蛛网般曲曲折折的狭窄山道通往各家盐田,平台下面木桩林立处,便是在盐田劳作的女人们临时休息的地方,像窝棚一样,里面地上挖条地沟,上面架着酥油壶或者一口黑乎乎的小铝锅,就可以生火煮酥油茶喝,做中饭吃。

在盐田下面的江边,有一口入口非常狭窄的六七米深的卤水井。一大早就来工作的女人们,用木桶一趟一趟地从井里面背水,多的一天可以背一百多趟,先将井水倒在一座比较深的水泥池子里沉淀,再从池子里灌进一块块存水很浅的盐田,经过蒸发、晾晒,两三天后,就成了结晶盐,女人们用一块木板将薄薄的一层盐刮拢在一起,一块盐田大概可以收获十来斤结晶盐,再经过过滤、除渣后,就成了成品盐。

民间传说盐井已经有1500年的产盐史,可考的大约有200多年,一直是女人在盐田劳作,男人用马驮子运往外地进行贸易,这种分工方式延至今日。

在整个澜沧江流域只这一处短短不过一二里地有盐田产盐,而且,截至目前,世界上用这种方式制盐的,也只发现这一处。更奇的是,隔江两岸的两个村子,用同一处的卤水源、用同样的方法晒盐,产出来的盐却分红、白两种。

我们到的上盐井盐田在江东,晒制出来的成品盐白如雪花,是上等食用盐,当地人称作"雪花盐",一斤可以卖到0.4元至0.5元;江对面的加达藏族村晒制出来的盐泛红色,当地人称作"桃花盐",一斤只能卖到0.3元到0.35元。

我们来得正是时候,盐井最佳的产盐季节是每年的2月至6月,这一段时间,每家的女人都是起早贪黑地在盐田里干活,我们到时,女人们背水、刮盐、背盐......三五成群、结伙搭伴正忙得不亦乐乎。背水的多是年轻女孩子,她们背了水往上走时,因为怕水溢出去,走得比较沉稳一些,下来时,在曲曲折折的陡峭小路和木桩子之间,却是蹦蹦跳跳、叽叽喳喳说唱笑闹着的,显得欢乐无忧。

我们跟那些女孩子打招呼、问话时,她们只是羞涩地笑着、躲避着,并不回答,等我们一转过身时,她们又嘻嘻哈哈地大笑,有人还亮开嗓子唱歌,歌声很好听,只是听不懂歌词。

只有在一座盐棚里见到一个穿碎花布衬衫的、朴实美丽的女孩子时,她能听懂我们说话,而且自己也讲着很标准的普通话,便作了我们和其他人的临时"翻译"。我们很快和那些背水的女孩子们熟悉起来,她们互相拉同伴过来抢着让拍照,叽叽喳喳说着我们听不懂的话。

"翻译"女孩告诉我们说,她和母亲都信天主教,她的教名叫玛丽,今年十六岁,念书念到初中毕业。他们村里人大多是纳西族,也大多信天主教,只是女孩子像她一样能念到初中的极少,多半十六七岁就出嫁了。女孩子没出嫁前,都要跟母亲、嫂嫂们在盐田或农田里干活,每天从天不明一直要干到天黑以后,在她们这里,女人是很辛苦,家里的什么活都要做,只不跑外面,男人们跑外面,一走几天、十几天甚至一月两月的也有。

玛丽说她家里最开始有6块盐田,现在有11块,一年能收入几千块钱,家里人少,没有种地,只经管这些盐田。

问她为什么江这边是白盐江对面是红盐时,她用手一指很当然地说:你看对面的山都是红的嘛,盐自然是红的了。

或许她说的有道理,隔江望过去,对面的那口盐井边,和这边一样,也是排着三五成群的女孩子,在等着汲水、背水,只是背后的山和盐田都泛着赭红色。

我们在井边见到的另一个会讲汉语的女子叫卓玛。她并不背水,而是提着一篮子方便面、锅巴之类的小食品,蹲在井边,一边跟背水的姑娘们聊天,一边等她们买自己的东西。问时,卓玛说她是下盐井人,藏族,25岁,已经是两个孩子的母亲,经常来这里,跟盐田的女人们很熟悉,一天也卖不了多少东西,只是习惯和喜欢来这里,如果她们需要什么她当时有没有时,第二天会给她们捎过来。

告别玛丽、卓玛她们时,已经对这些纯朴、勤劳、乐观的女人们有些恋恋不舍了,在我们已经走上半山坡,离开盐田很远时,回头还能看见她们挥手喊再见,那位当面不愿意唱歌的女孩子在我们刚一走出视线,便在背后很嘹亮清脆地唱起她们当地的民歌,歌声传出很远,一直在山谷回荡着,陪伴我们朝山顶渐行渐远......

胡香更多作品

世说文丛总索引