半年前,当我记下《与耿直老师二三事》的小篇短文时,没想到在公众号发出的半天内,即收到耿老的小儿子耿昭先生的关注留言。此前曾问过几人,结果并无有效信息反馈。在离不开网络的世界里,你在我在、还需加上一条热线,才会你来我来。

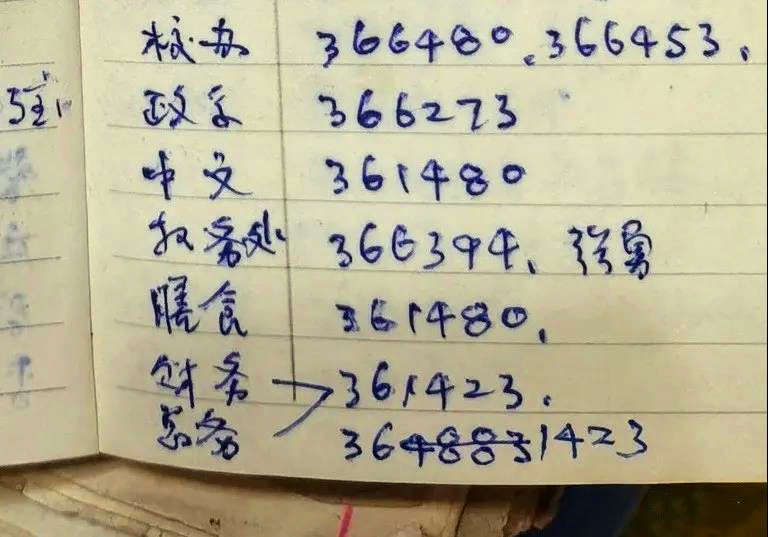

有了联系,耿昭兄专门发来多图,都是从未见过的耿老照片。其中有电话本的一页,记录着大麦岛新校的各部门电话。唯独我所在的教务处,耿老特别标有我的名字。电话还是六位,那是1993年青岛市电话号码升至七位数之前的时候。

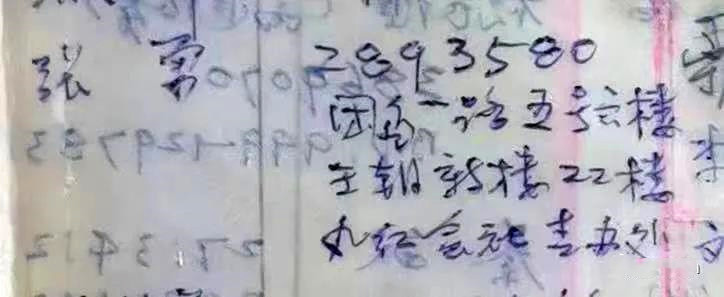

令人难忘的大年初一,耿老打来电话,已是在我离开学校三四年之后。那年春节我因生病,没顾上在第一时间与老师和同事联系。结果中午时分,耿老的拜年电话先到,实在汗颜。见到昭兄拍到电话号码的照片,我说耿老兴许还记有我家的电话号码呢。没想到昨天上午,记录的电话果然就找见了。

昭兄说,这是老爹重新誊写的一份通讯录。如同之前的一样,电话本的左侧使用铅笔划了一条竖线,是写姓名的位置,右侧记录电话和相关地址。

此时电话已是七位,尾号3580的号码是在93年6月交了三千块钱的初装费、等到95年的春节后才装上。“团岛一路”是当时的居所,现在没了印记、我也住六楼是如何呈告耿老的。“王朝新楼”是工作单位的处所,应是递交名片后耿老记录在册的。

那年的春节耿老打来电话,应是出自这册电话本的信息,是在96年或97年期间。之前在学校时,至少可与耿老一周一面。离开学校后的几年却极为忙碌,但基本上会一年一度。再后来离开青岛,早已记不清最后与耿老一面在何时何地。

九十年代末,耿老已年近七旬。登上在原先老校的操场盖起的六层教授楼,耿老的寓所是在顶层的西户。客厅的大窗外是京山的东麓,指着山体峻峭的岩层,耿老不无喜悦地告诉我,这不就是一幅天然的中国山水画吗。室内墙上挂着两帧篆书作品,在熟知的“朝辞白帝”的行间字里,我每次都会有意无意地琢磨字体的结构与通篇的意境。

有次耿老告诉我,真的是感觉上了岁数。我问何以如此断论,他说现在走在街上开始喜欢靠马路边走了。马路边,即为步行道,理当行人来往。多年后,我隐约体悟到耿老的马路边会在表达哪种含义。经济学上,会用边际一词;非经济类,趋同边缘的概念。芸芸众生,马路边莫非就是最终的归属。

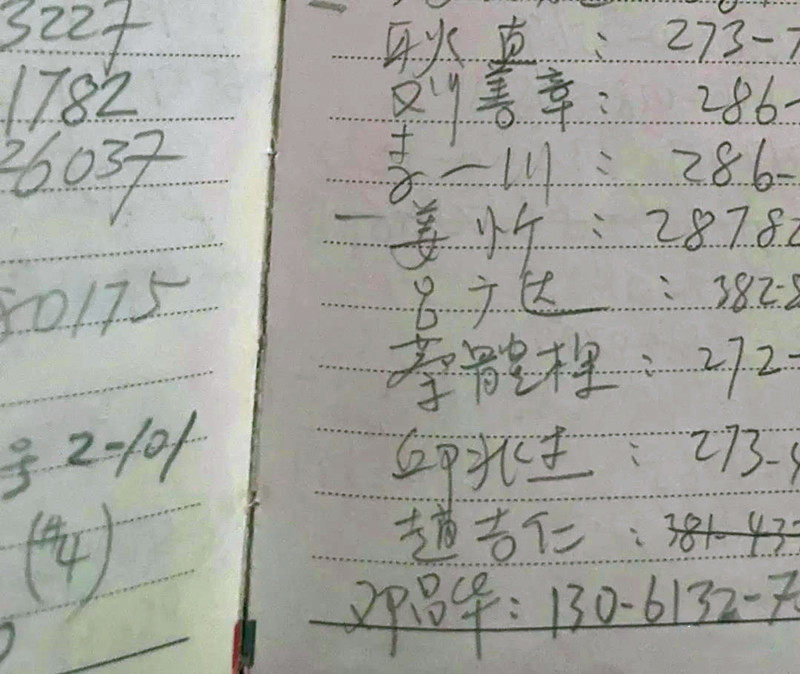

找到我保存的电话本,拍了记录耿老宅电的半页。这是一册标准的“手帐”。手帳,是日语汉字,就是带日历的竖条状记事本。那些年习惯使用手帐的人,大多会把工作的安排、提醒的事件、待办的业务,甚至两个月后的出差等等,都清晰记在每页日历的空白处。手帐的最后,通常留有可书写联系人和电话的十几页。我的通讯录就是每年年末,当新的手帐来到,就会把相关电话稍作整理,再继续登在新册。

2002,是我用过的最后一本手帐。那年初秋,耿老远去。过了七年之后,我在暑期回青时听同事说起。如今又是一个牛年过半,而半年之后还将有新的一个春节到来。

2021年7月18日

张勇更多作品

世说文丛总索引