漫游式的乘车,直至抵达终点。到站看到路牌是万航渡路,心想这里距华东师范大学附近的金沙江路、大渡河路就不远了。随人流前行没几步,偶然发觉路的左侧是华东政法大学的校园。华东政法,这不就是素有“东方哈佛”美誉的圣约翰大学的旧址吗。一想到圣约翰,立刻同大学英语泛读课的蔡体樑老师联系起来。当年的蔡老师,就是圣约翰大学毕业的。

三十年过去,已记不清第一堂泛读课是如何开启的。课程依据的教材是一套16开的系列阅读大本,内容多与英美概况有关,其中明显偏重北美。开头有一篇文章的配图是一名美国小姑娘,穿着一双鞋底比鞋帮还高的超厚皮鞋,大约是讲述六十年代的场景。那时候,真难想象和理解在外国竟有诸如此类的时尚潮流。直到最近几年、在你我周围,也有中国小姑娘这般装束了。前后相距,大约半世,那就是单纯一门外国语学科所承载的前瞻性和示范性。

了解蔡老师毕业于圣约翰,是一个慢慢的认知过程。课堂内外聆听和感受到的,除了语言本身就是蔡老师传授的那些历史背景和现实常识。比如,黑色星期五的股市暴跌、外汇市场的现钞现汇、北约NATO缩写的新含义等等。这让语言作为一种最为实用的工具,起到鼓励每个人去观察和探索未知世界的兴趣使然和行为可能。

圣约翰的来历具有十足的美国背景,但蔡老师的英语发音听不出有多少美音。倒是课堂提及“芝加哥”的地名读音时,蔡老师特别强调Chicago念成“石卡沟”是颇具记忆的。同样Michigan的州名读作“密石根”,就与“芝加哥”的chi互通。这从密执安到密西根、再到现在以“密歇根”的中文译名为主,显示读音前后变换的过程。

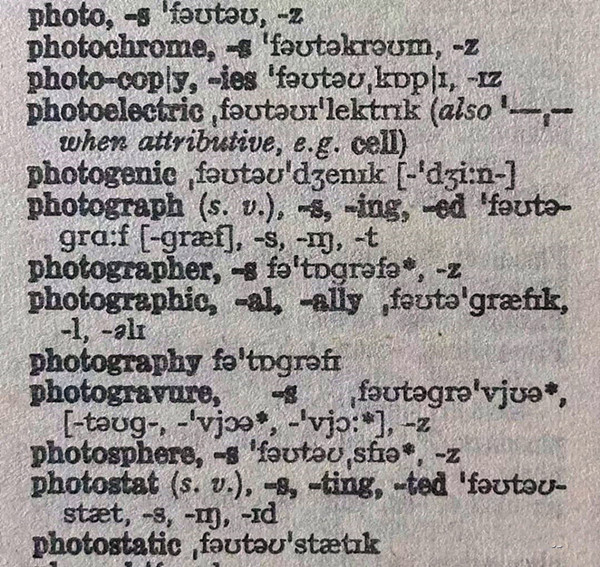

除了读音,还有重音。每个单词的长短不同,重音位置也不同。“照片”的英语photo是个简单词,与它同义的“高级词儿”photograph、重音都是在前;“照相术”的photography 和“摄影师”的photographer,重音则落在第二个音节;而其形容词的photographic的重读音节,就到了第三音。

那是开学第一个周六在三四节的泛读课结束后,我刚好到登州路的大连路车站等车。看到徐步走来的蔡老师,我匆忙打过招呼,蔡老师说他家就住在前方。后来我与同班阿伟同学像是为了抄写全班考试的成绩,曾专门登上齐东路53号蔡老师的家。与莱芜二路交界处的这栋五层楼,大概是七十年代初拆建的。蔡老师住在顶楼的中间一户,是那种老式的里外间户型结构。

刚刚毕业留校工作的那个暑假,我与蔡老师的第二次路遇,是在曲阜路消防队的马路边。蔡老师告诉我,他要去湖北路菜店,购买高级职称票证上的供应物品。此前十几年,海外汇给国内个人的美元在银行兑换成人民币时,还配赠关联的商品指标,然后再凭票证到指定地点购买。高级职称亦享此类待遇,看来是为数不多的特例。谈理想、谈人生,邂逅之际的叮咛依旧如新、恍若昨日。

蔡老师教我们时,大致就到了快退休的年龄。随后系里返聘,蔡老师又远赴大麦岛新校给学生上课。乘坐班车时,我在人民会堂、蔡老师在大学路小学对面的站点上车,所以还会经常和蔡老师坐在一起。有次谈话提到“迷宫”,就在嘴边的单词没拼出个abc,回家赶紧查出是labyrinth。后来还碰到“菊花”一词,长得难记的chrysanthemum。最后居然是把后半部分肢解成“ant蚂蚁、the这/那、mum妈妈”,以“蚂蚁妈妈”为线索才渐渐记住。

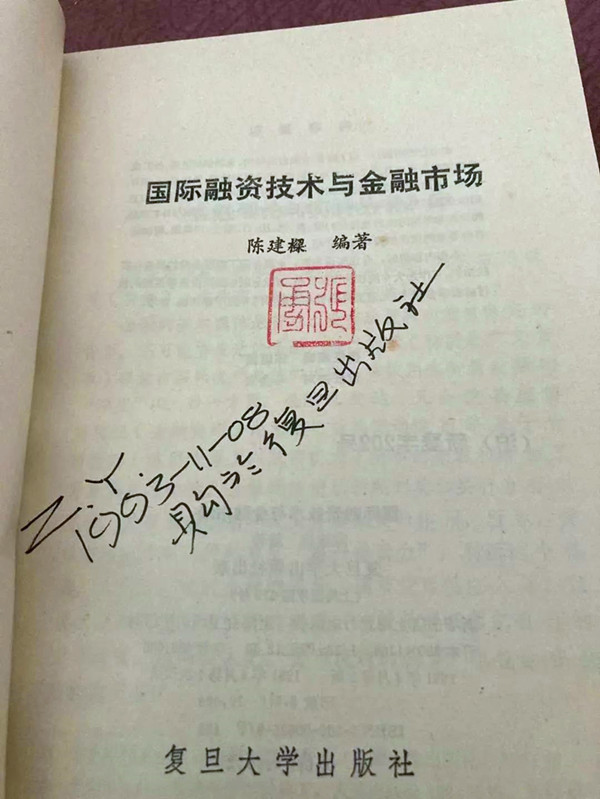

圣约翰念书、口音又非青岛,估计蔡老师是上海人或至少是南方人。离开工作岗位的前一年,我曾在沪上进修,对上海话便有了切身体验。金融课的陈建樑老师与蔡体樑老师共享同一个“樑”字,每次上陈老师的课总不免要想起蔡老师。

前几天翻找旧电话本,里面还记录着蔡老师的宅电。有了电话的日子里,登门拜望的活动就少了。固然有工作忙和时间紧的理由,加之离开青岛和远离家乡的境况,与蔡老师的联系就在来日方长的误导下暂时中断。两年前从赵老师那里得知,蔡老已去世多年。上学时课堂上称蔡老师、背地里大家直呼老蔡的,就是难以忘怀、终生铭记的“蔡老”。

有次在课上,蔡老师说到那首告别时广为传唱的《友谊地久天长》。也许旋律太过经典,以至苏格兰盖尔语的Auld Lang Syne始终没能记得住。它所对应的英文Old Long Since,也是多年后经查询才体悟到的。每每曲调和歌声萦绕在半空,心中总不免唤起些许震撼和忧伤。回想,在毕业之际与蔡老师话别时,实际上我们并未浪漫至引用Auld Lang Syne来做深情表达的程度。

旧时朋友,地久天长;昔日恩师,永志难忘。

2021年7月21日

旧时朋友,地久天长;昔日恩师,永志难忘。

2021年7月21日

张勇更多作品

世说文丛总索引