感受着语言魅力的四字“吹拂”,同学们很快进入书本。伴着师者的言语思路,不觉下课的铃声响起。四十五分钟,飞似地过去。

这就是一堂语文课,轻轻松松、意趣无穷。师者,传道受业解惑;老者,马天锡先生是也。

图片三楼的中间南侧是我们班的教室

以英文作为后续所学的专业,而今却几近舍弃。外语的最大实用性功能,正被母语的更日常化运用所兼容。回想一下,这确与中学时代语文课的基础不无关联。进入高中阶段的文科班,马老师那两年的授课可谓受益匪浅。

马天锡老师是我们高中一二年级的语文课老师、也是隔壁五班的班主任。刚升高中的暑假,对于参加文科班有意向的同学可先做登记。那天赶到一楼的教导处,我发现来此报名的几乎全是女同学。果然分班时,整个级部六个班的雏形文科班只有一个。待到高二,最终的文科班才正式组成。

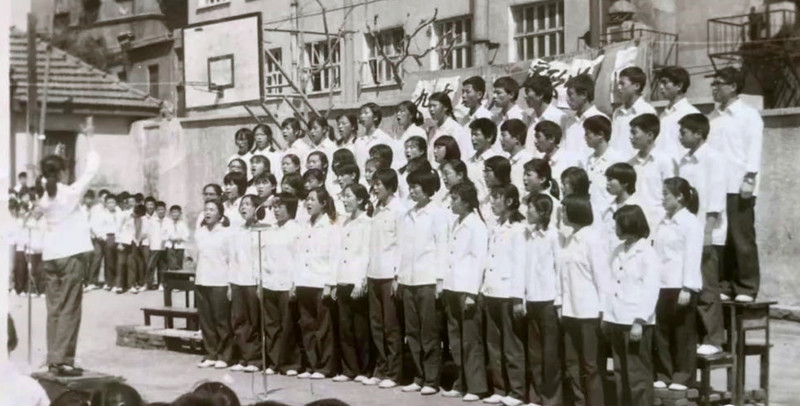

高一歌咏比赛,马老师班应有同款照片

在接近六十人的班里,男生只有十二人,是五个手指中的一个。班里女生居多,是当年的一大新闻。学校针对文科班派出的师资算是一流,其中就包括以马老师为代表的语文任课教师。

十年前,我与同班阿东和隔壁班阿磊同学有一次难得的会面。毕业后的十几年里,同学之间见面极少。与任课老师的联系,更是微乎其微。当提及马老师时,已在卫生系统小有成就的阿磊同学提及,马老已在新世纪的元年作古。世事无常,当我们还没来得及向老师汇报时,师者先行、顿觉格外惋惜。

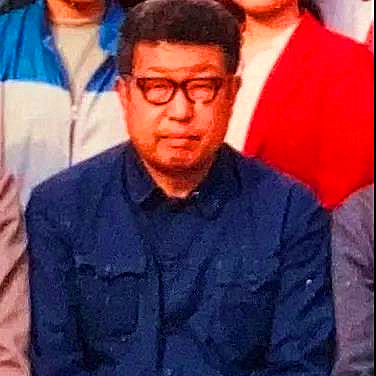

毕业照上的马天锡老师

印象中,马老师的体格是异常威武的。特别是在课间操,他在队列后面挥展双臂以至跳跃拍手的系列动作,让这幅在音乐的口令下与同学们一起做操的场景始终挥之不去。极度认真地伸展运动时,他宛若一位疆场将军。当摘下眼镜时的瞬间影像造型,不知怎的,我把老师比作“曹操”,用现代流行语诠释、那叫“气场”。马老师身上透出的智慧、亲和、方法、用心,总让人易于接近且极愿亲近。

至今我都不明白,为什么高中阶段、作文要写论说文。语文课上最喜欢听的,是马老师娓娓道来的文史知识和词语掌故。最为得意的,当属老师在讲台桌上摆着一摞作文本,然后信手翻开其中几册在全班面前剖析。此刻内心潜藏的那份愉悦,只有一己才会清楚是在念谁写的文字。

大楼梯左侧拾阶而上的马老家 网络图片

中学六年,步行上学。从家门到学校,差不多有十五到二十分钟时间。近便的线路是出门北行,沿着平原路、济宁路、禹城路、聊城路,然后穿越第三公园,从夏津路东行或上海路北去,最后到达七号的学校大门口。有时为求得偶遇以便途中聆听教诲,我便顺着禹城路、上坡取道福建路,再到胶州路头儿的市立医院,最后直行上海路到校。马老师的家,在福建路南侧的最高点、观象山北麓的大楼梯旁边。有那么一次两次的是在春节期间,与同学们搭伴给老师拜年。

马老师家的住房,看起来不是太大。步入禹城路的坡道大门后,还需拾阶而上,然后拐进一个院内才到屋里。每天上班下班,里里外外不下四次。虽说距离学校不过十几分钟的路,依照马老师的步履,估计至少要走二十分钟以上,且到校后依旧要走那段坡陡的红旗路。登上语文教研组的二楼办公室,几乎就到了九中的第二制高点。

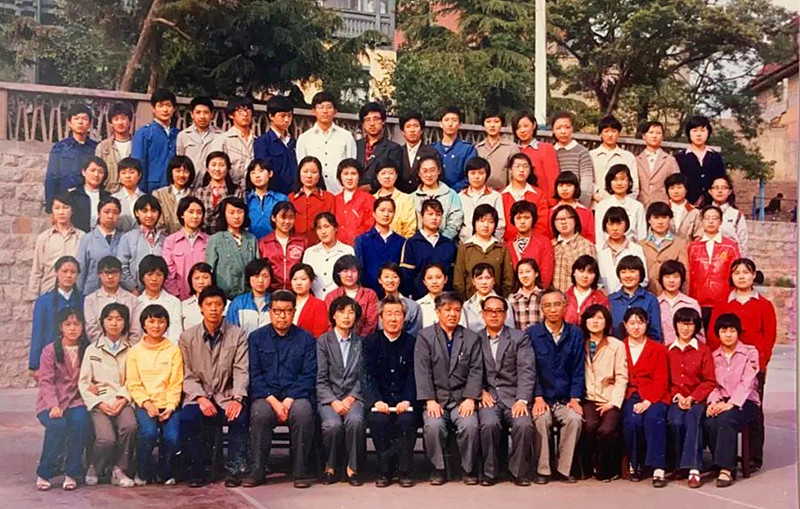

高三6班毕业照,前排左五为马天锡老师

在国人多以蓝灰穿戴为主的年代里,马老师基本也是深蓝便装,这在高中毕业照中看得特别清晰。而马老师穿的鞋子,似乎总以一双尺码较大的解放鞋为主。如果说眼镜是学问的外在标志,那朴素的外表则是马老恒久的符号印记。

高三,我们换了另一位语文老师,因为面临着升学的压力。那段“心静”的平和与“体凉”的感受,随之渐渐淡去。体会一种望梅止渴式的“心静体凉”,铭刻在心之后、只剩愈久弥新。

寒来暑往,四季沧桑。每每碰到盛热仲夏、酷暑难耐,往往想起黑板上那四个笔画纤细、结构饱满的白色粉笔字。要上下体凉,现有种种方法。而至内外心静,确也实属非易。

海天之间,一色蔚蓝。远远袭来的阵阵海风,伴着层层浪花,不觉让你心中泛起点点波澜。

2016年7月30日 小记

2021年7月30日 修改

张勇更多作品

世说文丛总索引