父亲的朋友胡伯伯、母亲的同事杨阿姨,他们分别住在华侨饭店斜对面的两个大院里。九十年代初火车站地区改造,湖南路湖北路这片、连同中山路河南路一方,全给安置到田家村广电大厦的西侧。后来我同父母还去过一趟胡伯伯家,他说住的就是“鸽子窝”。转眼之间,已三十年。

小时候跟大人串门,华侨饭店总给人庄重和神秘的感觉。从马路边走过,自然会多看几眼。而到了夜晚,可望之华侨饭店一侧的墙面,厚厚的窗帘在昏暗光亮的烘托下,与饭店入口的静谧形成对比。如果碰到小卧车停在大门口,那准是来了外宾。后来几次随大人去火车站接人送人,一般都是从曲阜路到湖北路、湖南路,然后再拐到泰安路就到。华侨饭店,起了地标作用。

同学阿君的母亲,在湖北路的外贸畜产公司工作。有次正好在他家玩耍,听阿君妈妈说要去华侨饭店谈判。那时理解,谈判是个很深奥的词儿,比如北京二里沟、有专门的“谈判大楼”。在青岛没听说什么谈判的楼,但华侨饭店可安排谈判,让畜产到饭店仅有的二百米距离变得有些漫长。后来我也参加过不大不小的谈判,方能理解谈判不见得只在谈判桌上、宴会桌同样可上演谈判的一幕。

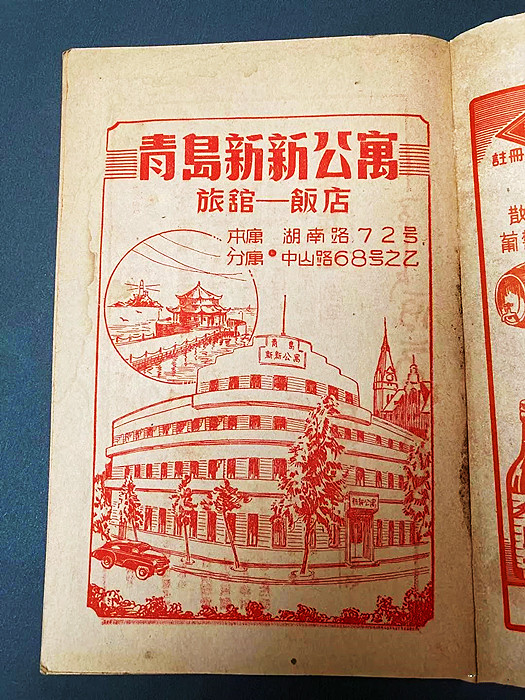

据记载,华侨饭店于1936年建成营业,称作“新新公寓”。名为公寓,实则旅馆。日占时期,在此设有赌场。抗战胜利后还增设特色歌厅,服务名噪一时。青岛解放后,新新公寓主要负责接待海外华侨和外国游客。湖南路72号的新新公寓和四方路72号的新亚大饭店,并称岛城最大的旅馆。

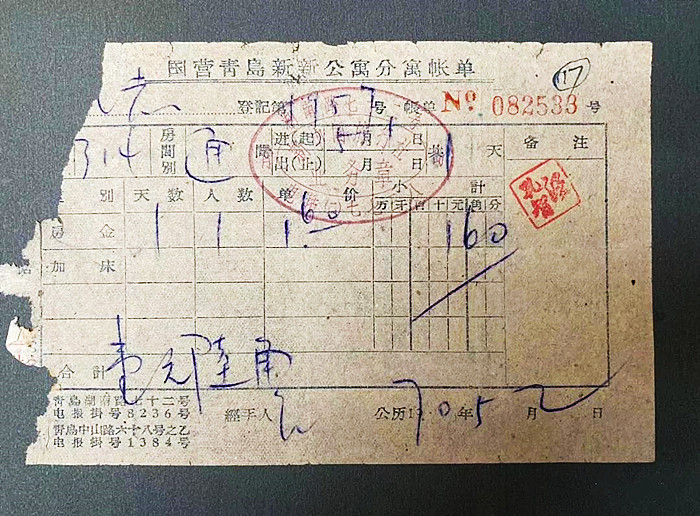

从1970年5月2日开具的一枚“国营青岛新新公寓分寓帐单”看,旅馆的本寓地址“青岛湖南路七十二号”、分寓在“青岛中山路六十八号之乙”。单据上的椭圆形红色印章,显示的是“新中国旅行社业务章”。从文革初期公寓改为“新中国旅行社”到七十年代初更名“青岛华侨饭店”,这枚单据正好是一份明证。

八十年代中期,华侨饭店进行扩建装修并借此加高一层,为涉外宾馆的星级评定创造硬性条件。1989年二星级酒店挂牌后,除承担常规的接待任务外,也成为逐渐落户青岛的某些外国公司和商社的营业所和办公地。

1991年暑假,我首次走进华侨饭店,在一家美商货代公司帮忙。所谓美商,实际是持有美国护照的台湾人,但他们在理念上认定自己是彻头彻尾的美国人。货代叫forwarder,是当年还并未被国内航运界通晓的一门新兴行业,是NVOCC、无船承运人。货代公司的特点体现在货主与承运人、船方与托运人之间身份的双重性。在中美航线的优势上,货代公司拥有完备的服务网络和运输协议,覆盖货物达至每个卸货港的目标终点,从而让出口产品真正做到“门到门”。

办公室在华侨饭店二楼西侧的一间标准房,两张办公桌和一对单沙发是房间的基本配置。保留着的一张单人床,是分区台籍经理的临时留宿地。如果没有这床,台湾人睡地板也都习以为常。公司的大老板坐镇美国,不定期到世界各地视察检查并协调处理各类关系。大陆的“广大上青天”由几个分区经理负责,大多还是台湾人做决策,他们在文化、地理、时政、人情等方面的知识和技能,是普通大陆人无法企及的。

有一次中午时分,台湾经理在华侨饭店的办公室约见某远洋公司的副总,主要议题还是加大揽货和承运的箱量。选择的时间临近午餐,证明国企领导太忙,只能靠到十一点半下班时才腾出工夫。会面并非为了吃饭,只不过是双方信息触碰和情感沟通的方式。实际上,简单的交谈过后,经理掏出两条洋烟直接塞入副总手持装着报纸的尼龙绸包内。送走客人,台湾人做案例分析说,副总手提小包,其实就是为接纳未名礼物之便。此次,烟也。

华侨饭店二层的东南角,是一间较大的宴会厅,有几次离开办公室的时间稍晚,留意到时任的某领导主持宴会。那时招商引资是工作的重中之重,我总会再想到当年外贸公司的谈判或许就是在这样的宴会桌上进行。

没过几年,朋友阿健到了一家德国船公司,像是在华侨饭店三楼的一间大办公室。我去找他恰好不在,同事小盼迎上来做介绍。交换名片时,不知怎么在掌间发生了静电碰撞。后来听说小盼担任着一家货运公司的经理,看起来她的能量来源于自身的放电。

以“海天”和“王朝”为主的涉外酒店开业后,华侨饭店的生意必然受影响,不过依旧火爆的还是“食在华侨”。以“葱烧海参”和“油爆螺片”著称的鲁菜,是华侨饭店的独有特色。包括算算得一块钱一个的水饺以及味道鲜美的大虾面,也都是其中的代表。

九十年代中后期,除了受邀和向来访客人推荐华侨饭店的正宗鲁菜外,酒店大堂的左侧有个商品部也是定期光顾的。大多是因为来青的日本客商,他们认定的片仔癀在京沪两地极易买到,而岛城的友谊商店并未发现这仔那仔的。于是每次到华侨饭店来不及去吃饭,那一定是到大堂的商品部去买片仔癀。

有次去,刚好碰到主管餐厅的小惠同学的对象在前台忙碌。商品部买到片仔癀后,我们寒暄了几句。小惠两口儿都是华侨饭店的职工,工作单位归属青岛市人民政府侨务办公室且是全民所有制企业,那依旧是九十年代极具诱惑的职业选择。不过几年前与朋友闲聊得知,小惠夫妇不知怎么就离婚了,就像迷迷糊糊消失的湖南路华侨饭店。

记得最后一次在湖南路华侨饭店用餐,是二十年前一个冬月的傍晚。回味那次四人吃饭,虽未达到名作的十三人,终究还是成了“最后的晚餐”。随着东部开发步伐的加快,华侨饭店亦进驻新市府东侧的核心地带。以“丝旅大厦”的西半部为主体,“华侨国际饭店”开张纳客。湖南路的老楼,则在新世纪第一个猴年的末尾被彻底拆除。

湖南路与蒙阴路的交叉路口西南,当年的新新公寓建在略呈下行缓坡的地表之上。楼体的流畅圆角造型充分考虑到道路的走向和地势的坡度,让通体建筑完美融入周围的环境中。

看今天的湖南路街角,空间更大、楼层更高、视野更好。但原先的风貌却一点儿都捕捉不到。城区在扩展、岁月成流金,假如拆旧建新不比原有的好,暂且不动留给后人,不失为一上策。据传,华侨饭店周围的树都保存下来。那就找找它的横切面,数数年轮到底增加多少了吧。

2021年8月11日

张勇更多作品

世说文丛总索引