4月1日凌晨,我们一路行驶800余公里,到达此次“新西部之旅”活动第一站一一成都市郊县郫县境内的古镇唐昌镇。

唐昌镇是郫县境内三大历史名镇之一,有史可考的一千多年间,曾几经更名和设县撤县的变迁。

但是,今天走遍整座镇子,已经很难见到一座保留完整的古建筑了,只在人们的记忆中留下了一句“七宫八庙三观”的传说和历史自豪感。满街整齐划一的现代建筑与繁华景象和其他新兴城镇没有多少区别,惟一一条旧街区的店铺与人家已经基本迁空,街上几乎没有行人,只零星开着一两家老店铺,门前也极其冷清,看样子,用不了多久,这条街也将不复存在。

但是,我们住宿的这家“南街茶旅馆”却是镇上惟一一座有着百年以上历史的清末老民宅。

古城镇丢失了的记忆只有这里才能找到

这是一座古旧而精致的木结构四合小院,在周围钢筋水泥楼房的遮挡中,显得有些低矮、窄小和破旧。但是一走进院子,立刻便有一种潜的,宁静和如在人家庭院中做客一般随意而安闲的感觉。

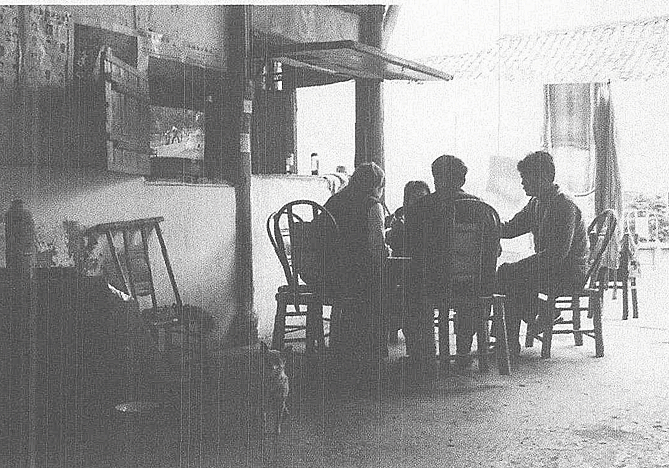

一进大门的门厅里,摆着两排很旧但木质很好的方木茶桌和竹椅,里面零星坐着几位客人,一边喝茶聊天一边看电视。添茶续水的是一位面目祥和,戴着蓝围裙的老人。

这是一座四面木屋合围的院落,院子不大,中间有一座圆形花坛,里面栽一棵遮挡绿荫的树,还有花花草草。从花坛一直搭到右面有着圆形画门的木屋顶上的藤架,上面的藤萝似乎已经枯死。花坛另一边有一座看上去有些年代的老水塔,上面已经长出小树丛。

有一位已经住了将近一年的张姓擦鞋师傅,原是重庆市某国企的下岗工人,每天早晨和中午回来休息后背着鞋箱出门时,院子里有人跟他打招呼,他都是乐呵呵,满精神地用手比划着擦鞋的动作,边走边说:“哦,出去干活,挣钱。”

整个小院极其安静,听不到也感觉不到丝毫的闹市气息,若再留心一些,在那些因年代久远而颜色变得深暗的窗棂、门柱、榫头、挑檐、回廊等处,都有雕镂得很讲究的花纹图案,只是残损得比较厉害。这座院子在一百多年间,到底发生和演绎过多少故事,也许只有这些颜色褪尽,雕花斑驳的老木屋记得清楚。

陈庆惠和这座院子24年的缘分差点以38000元画上句号

旅馆女主人叫陈庆惠。这座老宅院并不是她家的祖屋,但却是她工作、生活了半生之久的所在和她现在的家。她讲不清这座院子的历史和修建的确切年代,甚至连主人姓什么都说不清,却跟这座院子(严格讲是半座院子)有着很深的感情和不解的缘分。

生于1950年的陈庆惠,跟同年代的所有城镇青年一样,初中没有读完就去下乡插队。1972年元月她回到镇上,被分配到集体制旅社——南街合作茶旅馆工作,就是现在这座院子,也是现在完全属于她家私营的南街茶旅馆的前身。陈庆惠说,旅馆早在1953年就开了,那时她还小,并不记得,只是后来听人说这座院子是没收一户地主家的私宅,宅子的主人早在解放前多半时候都不住在这里,他家在成都有房产和商号,现在他家的后代听说都在国外。

陈庆惠分到旅馆时,一直在财务室工作,一呆就是24年。她记得单位职工最多时有18人。那时旅馆对面有两座电影院,所以茶馆的生意很好。当时最好的茶,一份才一角钱,一般的,两分、五分、七分都有。现在的一份茶是一元钱。这样,一直到1996年,镇上城镇建设统一规划时,要盖许多楼房,也拆了许多旧房屋。这座宅子的前院就是那时拆的,旅馆也被拆了20多米。从那时起,单位职工开始放假,旅馆也停止了营业。放假期间,每个职工每个月给发50元的生活补助费,而且只发三个月时间。三个月之后,单位停水停电,要求职工离开,单位将拆迁费按人头平均分给了职工,当时参加分配的有15人,每人分到38000元。

来这里喝茶娱乐的都是一些附近的老人和熟客

拿到38000元后,职工全部解散回家。没有拆掉的小半片院子收归镇房管局所有,她曾经工作了24年的单位从此不复存在。

回到家里的陈庆惠感觉自己整个生命都仿佛被一起解散了一样,没有了着落和方向,不知道离开了自己从22岁到46岁间一直朝夕与共的茶旅馆后,还能去哪里,还能做什么。

当时还在林业部门工作的丈夫刘瑞华并不在意她没有了工作,只有一个独生女儿的三口之家也没有什么经济负担。

但陈庆惠在心里怎么都放不下那个四合小院,对那里角角落落的熟稔和依恋不亚于对家里。反复思量过几天,她跟丈夫商量,想趁着旅馆的底摊子还在,剩下的半爿院子还没有拆,也没有被派别的用场之前,自己掏钱把它盘过来经营。

刘瑞华是个宽厚的丈夫,家里的事情大多时候都由妻子做决定,这次虽然对家里来说是一件搞不好就要赔进家底的大事,但他还是表示支持。

陈庆惠找到房管局,要求承包茶旅馆。跟管事的人商量到最后,达成协议:陈庆惠一次性交4万元,买断茶旅馆经营权,里面可移动的设备归她所有(包括床单被褥、茶壶、电壶和从1953年开始一直使用至今的桌椅板凳、床板柜子之类),另外每年交几千元的房租费,自己另行办理所有营业手续,房屋产权归公家所有,什么时候要拆迁或者政府有正当理由要收回,她都要及时迁出茶旅馆经营设施,将这座院子交回房管局。

这些条件并不苛刻,陈庆惠拿出自己分到的38000元,又借了两三万元钱,很快办好了一切手续。有将近半个世纪历史的南街合作茶旅馆,在关门停业了不到半年时间后,又开始营业了,改名叫南街茶旅馆。一切都跟原来差不多,惟一不同的是,它不再是一个公家的单位,而是陈庆惠私人家的。

至此,一家五口人全部吃住在这座院子里,也工作在这座院子里,大家没有明确分工,各自力所能及地有什么活做什么活,每天从大清早到深夜,一家人既忙忙碌碌,又安闲和睦。

让不复存在的“单位”成为自己实实在在的家

陈庆惠从没想过要将这个茶旅馆当作一个企业或单位来经营,一家人都只把它当作家来料理。这个茶旅馆之家,从开始到现在,已经8年了。

问他们茶馆和旅馆两项一年能挣多少钱时,陈庆惠说,也挣不了多少钱,但够一家人生活。

问她如果这里要拆迁怎么办时,她说,那是迟早的事情,舍是舍不得,但只要镇上通知要拆迁,他们家也只能从这座院子里搬出去。

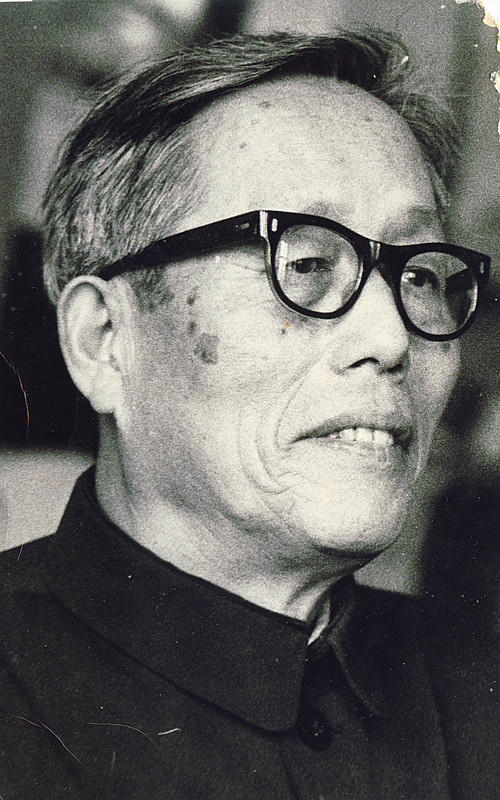

在这个茶旅馆之家的五口人之外,还有一位比较特殊的人物,惟一的雇员,75岁的老王。老王说他不是本镇人,家在都江堰,原来是小学老师,早退休了,孩子们也都工作和成家了,他在家里呆不住,就出来打工,在茶旅馆呆了已经三四年了,老板给的工资不高。但他喜欢这里的环境,大家相处也跟一家人差不多。老王每天晚上将这一天收的茶钱清交给陈庆惠,到月底再从陈庆惠那里领取自己的300元工资。

老王每天除了烧水泡茶打扫卫生外,最大的乐趣是侍弄门前的那个花坛和挂在花坛边鸟笼子里的那只八哥。还有一件嗜好,就是在没有客人也没有什么事情做的时候,很精心地给自己制作“雪茄”。在跟记者聊天的时候,老王就一直在卷旱烟叶子,一支一支卷好,还用剪刀修剪得整整齐齐,摆成一溜,像是在做工艺品一样。

原载《新西部》杂志2004年第五期

胡香更多作品

世说文丛总索引