缺乏汉语交流圈,学习中文就从汉字开始。既然不远万里来自北美,那就从美国的国名二字开始吧。美,上下两部分。以“羊大为美”一说,暂且让小朋友这样理解。发音上,“美”字在英文中有对等之音,比如“五月份”的May。除了声调有异外,腔调则是相同的。

国,发音就没那么容易了,而汉字的笔顺和结构,显得更为复杂和无从下手。于是以情景讲述的方式,先给小姑娘在白纸上画个大圈,算作一片土地(Land)即“国”的外框“囗”。然后里面再“三横一竖”写个“王”,王者、国王(King)也。欧美文化的皇帝少、国王多,王者拥有城堡、土地,逐渐趋同“国”的概念。字的右下还差一点儿,正好比作国王口袋里的一块宝(Treasure)。土地、国王、财宝,三位一体即为“国”。

故事讲完了,小女孩也高兴了。时至今日,她能否记得住这个段落以及近乎成年的宝蒂,她自己对国家、对美国又是怎样的认识,都不得而知、无关紧要。反观“国”字,它本身的故事性则更有渊源、令人回味。

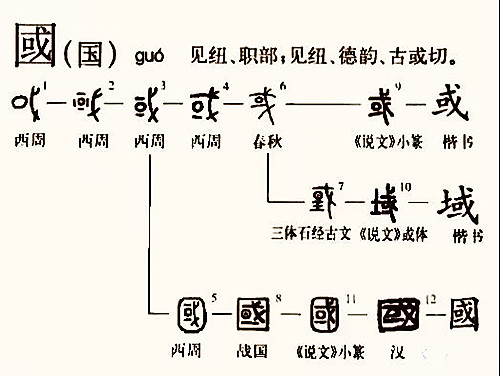

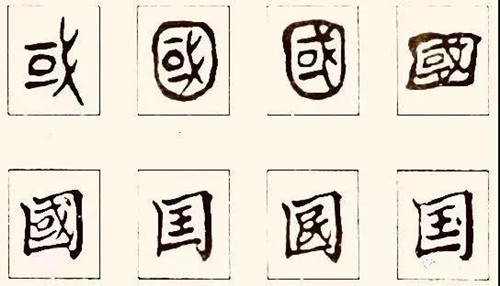

国,汉字最初写作“或”,是“域”的古字。后来演变成外面加了个“囗”(wéi)字,表示疆土和地域的范围,因此繁体字的“国”通常写成“國”。与现在的“国”接近的,是太平天国时期的“囯”字,无不体现“天王”的理念和霸气。据考证,后汉时期就出现“王字囯”,富含“普天之下,莫非王土”之意。历史上“国”的异体字达四十几种,其中不乏各类历史故事与民间掌故。

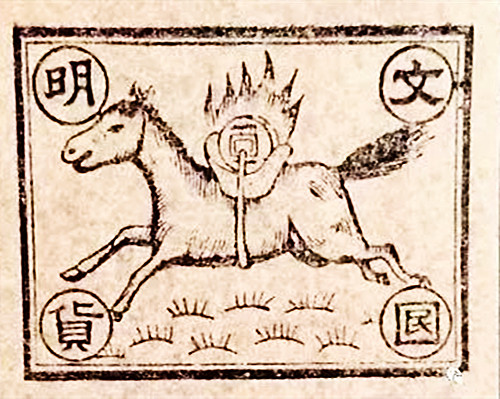

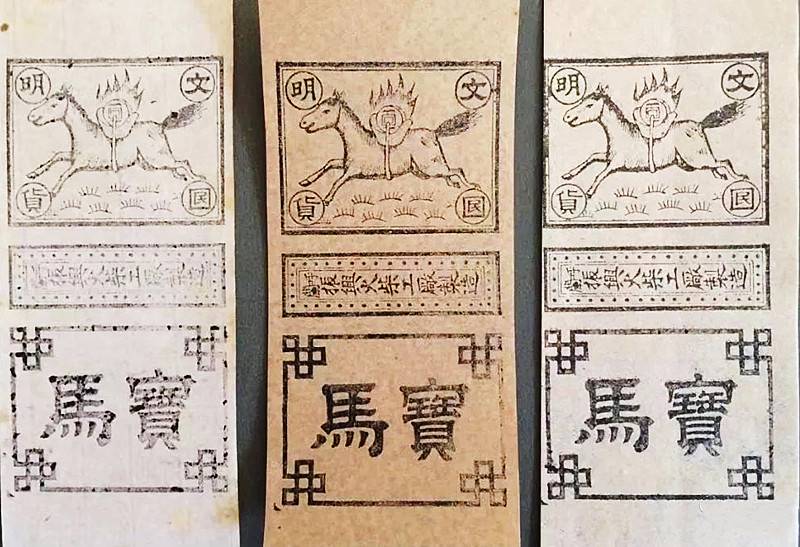

言及火柴商标,火花图案上出现“囻”字与火柴工业发展史大致吻合,也适时反映出民国时期的社会风貌。手头所存的“呼兰振兴火柴工厂制造”的“宝马”牌商标,是一幅奔马图的边角分别饰以“文明囻貨”四个字。单看右下角的“囻”,装饰圆圈与囻字外框,恰似一枚圆形方孔钱透出来“民”字。呼兰火柴建成的时间是1928年,火柴商标大致流行于上世纪三十年代。哈尔滨解放后,呼兰火柴曾改名为“民生火柴厂”,似乎在延续方形孔洞里的那个“民”字。

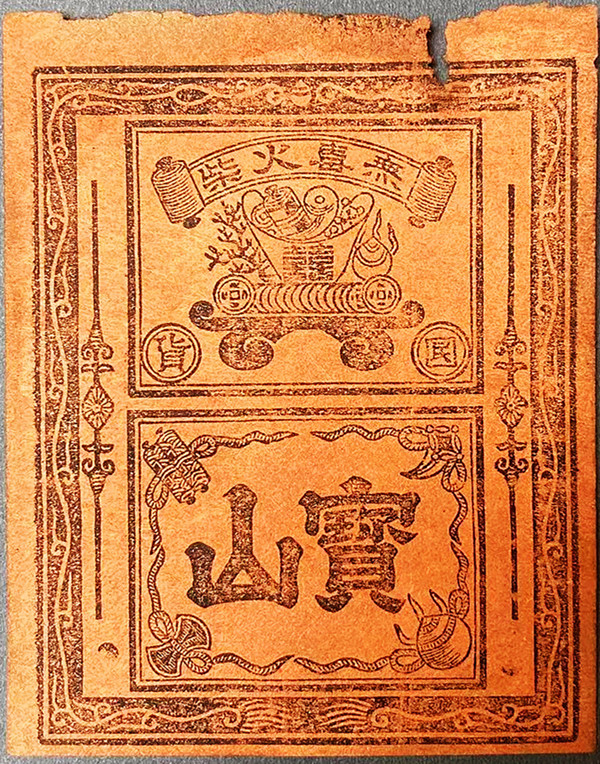

以“宝山”为牌号的一枚封标,是1928年日本人在长春投资开设的火柴厂,即“新京宝山火柴工厂”的商标。图案中的钱币、珊瑚、龙珠,特别是带有囍字印记的大元宝竖立中央,呈现一派富贵长久与祥瑞幸福的盛况。“无毒火柴”的标识,表明正是废止有毒的黄磷火柴,转而生产硫化磷火柴和安全火柴的开端。而一家日资火柴厂特别在商标中标注“囻货”二字,实难体会当年的个中滋味与真情实景。宝山火柴厂所在的新发路原址,后来改建成颇有声望的宝山百货店。

最近发现一枚带有“中華民囻”与“第一火柴”字样的老火花,实在把“囻”字诠释得异常得体。民国,是民主共和国的简称。“民”字入“囗”,体现辛亥革命后建立的亚洲第一个民主共和国的国体。火花左下角的黑色楷体“囻”,与其右侧红色隶书“第一火柴”的“第”遥相呼应。原本是“一竖一撇”收笔的“第”字,巧妙地写成“一撇一捺”、像是暗藏的“人”字。如果说“第”的竹字头貌似屋顶,那么偌大的屋檐之下生活着的就是一个个鲜活独立的“人”。而“囗”字外框的疆域版图承载的“民”,就是民主共和国拥有的大众群体。

原本以为“民字囻”始于“民国”,结果资料显示,自魏晋六朝时就出现“囗”字从“民”的“囻”。国以民为本,民以食为天,如此而已。

2021年9月15日

张勇更多作品

世说文丛总索引