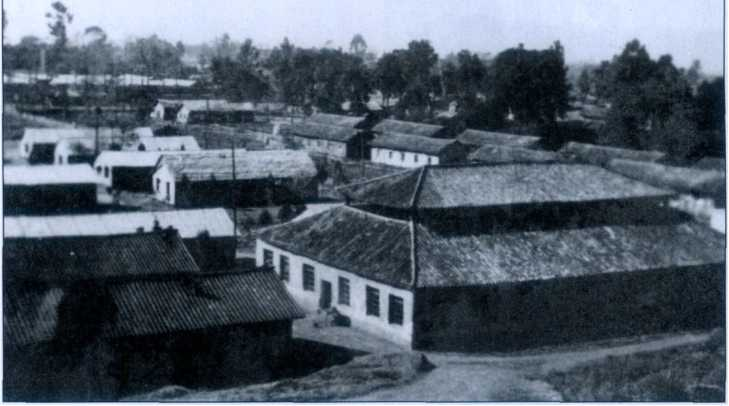

西南联大校舍

1937年的7月,日本帝国主义的炮火铁蹄开始肆虐中华大地。

7月29日和30日,北平、天津相继沦陷。京津两地几十所专科以上高等学府的数万名莘莘学子,绝大多数再也回不去战前平静美好的校园。

偌大的中国,哪里可以安放一张平静的课桌!迁校,成为所有沦陷区流离失所的师生们得以保存中国高等教育这一宝贵财富的首选途径。

于是,西南联大——这所当代中国教育史上留下极为辉煌一页的特殊高等学府诞生了。

“中国永远没有最后一课”

平津沦陷后,国民政府匆忙颁发了《设立临时大学纲要计划草案》,在长沙、西安和福建三地设立临时大学,搬迁沦陷区的国立大学。而除南开大学外,包括燕京大学、辅仁大学、协和医学院、中法大学等在内的所有私立大学和非国立大学,当局均已无暇顾及,任其或自行迁校,或被迫停办,或落入敌寇之手。

在南开大学被毁的第二天,蒋介石曾安慰创办这所学校的张伯苓老校长说,“南开为中国而牺牲,有中国即有南开!”所以,南开大学才成为当时列入政府搬迁名单中的惟一一所私立高校,和北大、清华合并为国立长沙临时大学(即西南联大的前身)。

8月28日,教育部任命北大校长蒋梦麟、清华校长梅贻琦、南开校长张伯苓为长沙临大筹备委员会常务委员,教育部长王世杰为筹备委员会主任委员,赴长沙勘定校址,筹备建校。

此后,三校师生通过各种渠道,穿越日军数道封锁线,陆续集中到长沙,投入建校。

短短两个月之后的11月1日,由三所国内最著名的高校合并组成的长沙临大,在长沙市韭菜园圣经书院正式复课。这一天,后来被定为国立西南联合大学的校庆日。

12月13日,当首都陷落,南京大屠杀的消息传来时,年轻学子们的热血被愤怒点燃了,第二天就有300多名男女学生投笔从戎,奔赴前线去了。

随着战线的不断南移,距离长沙仅300公里的武汉局势吃紧。武汉国民政府也决定迁都重庆。而在此期间,日军飞机已多次对长沙市进行狂轰滥炸。12月20日,长沙临大校园被炸弹击中,损失惨重。

正在规划迁都重庆的国民政府,汲取平津迁校匆忙,造成无可挽回的重大损失的教训,同时也决定长沙临大西迁昆明,并内定改校名为国立西南联合大学。

1938年2月18日,是长沙临大在岳麓山下的最后一天。

这一天,在临大的最后一堂国文课上,闻一多先生讲的是一篇中学课文——法国小说家都德的《最后一课》。当他在黑板上写下"最后一课”四个字时,用来上大课的礼堂里坐满了鸦雀无声的学生,礼堂外面也密密麻麻站满了学生和老师。

讲课结束时,闻一多说:“同学们,这篇课文,是不是每个人都读懂了?一个民族,当他不能用自己的语言去表达其愿望的时候,抑或他的子孙在肉体上依然生存着,可是,那又能有什么意义呢?……同学们!中国,不是法兰西,因为,中国永远没有最后一课!”

只属于西南联大的校训

1938年2月19日,1000多名长沙临大师生先后分三路从长沙出发,一路由梅贻琦校长和大多数教师、家眷和女同学组成,走海路经香港、越南入滇,学校的图书、实验器材、仪器、标本、贵重金属等资产设施,也由这一路师生护送;另一部分留守教师因广州沦陷,海路阻断,分批改乘火车走陆路经桂林、柳州、南宁、镇南关、越南辗转入滇,最后一批离校教师直至年底才到滇;第三路是由近300名师生组成的“湘黔滇旅行团”,由常德开始,徒步跨三省翻越崇山峻岭到昆明,行程3000多华里。

3月10日,海路师生先抵昆明,立即投入到学校筹建工作中。此时,旅行团师生仍在崇山峻岭间饥一顿饱一顿地风雨兼程,直至4月28日才一路风尘地到达昆明,在东郊大板桥和等在那里迎接的梅贻琦校长及师生们相会。

在这3000里行程中,旅行团师生不仅给新学校带来了坚韧不拔的精神,还带来了沿途跨学科实习收获的累累硕果:学生们在老师的指导下写成了《西南采风录》一书;采集了大量珍贵罕见的动植物标本;化学教授曾昭抡带领学生指导当地的矿工冶炼;地质教授袁复礼带不走那些标本矿石,就一路给学生讲述地质地貌;出发时曾被朋友戏言要备一口棺材同行的文学院教授闻一多,不仅没有掉队(虽然会时常落尾),还指导学生做社会调查、写调查报告,同时创作了50幅写生画。可以说,这次实习奠定了西南联大以后提出的“通才教育”的教学理念。

4月底,学校筹建工作告一段落时,长沙临大正式改名为国立西南联合大学,5月4日开始上课。学校陆续开设了文、理、法商、工、师范5个院26个系,两个专修科一个选修班。联大刚到昆明时没有校舍,租用昆华农校等为理学院校舍;江西会馆、全蜀会馆等为工学院校舍;文学院和法商学院前往蒙自,借用蒙自海关、歌胪士洋行和民房作为校舍。

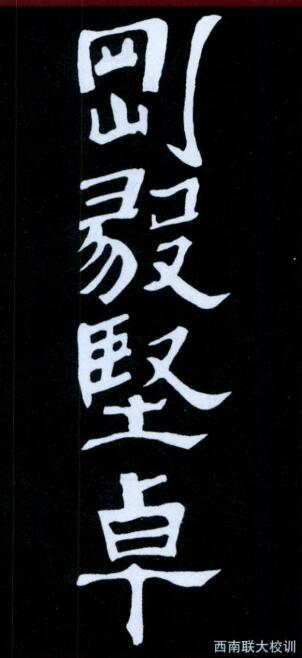

12月12日,校委会确定以“刚毅坚卓”四个字作为新学校的校训,向全校师生予以公布。同时向师生教唱由罗庸教授填词、张清常先生谱曲的联大校歌《满江红》。

但是,联大新校训呈报教育部后未获批准。当时,教育部再三训令全国各学校均以蒋介石亲题的“礼义廉耻”作为“共通校训”,而联大师生认为这则校训不能代表联大在艰苦卓绝的战争环境中办学的精神,予以抵制,仍以自拟的校训作为实际上的指导思想。

建筑大师设计茅草屋

1938年4月,西南联大刚到昆明,云南省政府主席龙云将军就将城北大西门外124亩地低价划给联大建校舍。但是,当时联大面临的最大问题就是资金短缺,合并的三所院校只有北大是政府拨款;清华的庚子赔款到1939年就到期还清,美国将断绝给清华的一切经费支持;南开的校产全部毁于战火,董事会自行解散。没有了主要经费来源,只有极小部分政府补助,等于北大一家的经费要养活三所院校,而且抗战开始以后,物价突飞猛进地上涨,联大还拿什么来建盖校舍?

建盖校舍时,梅校长聘请国内建筑大师,也是他的学生、清华教授梁思成夫妇做设计师。梁思成夫妇欣然接受,很快拿出第一套设计稿——一所一流的现代化大学蓝图。但这套设计稿被梅校长否决了,不是因为不好,是因为没钱。之后,梁思成夫妇连改五稿,高楼,矮楼、平房,砖墙、土墙……一路降下来,每改一次,林徽因都落泪一次,却仍不能通过。最后,悲愤的梁思成跟自己的师长梅贻琦拍桌子说,“茅草房?不是每一个中国农民都会盖的吗?要我梁思成做什么?”

但就算是茅草房,仍要精打细算,木头要用得少一些,大梁要细一些……为了给全校散落流离的师生们一个容身之所,梁思成夫妇心酸地将设计稿继续修改下去,在最大限度的节省原则和安全系数之间走着平衡木,其他因素已经概不考虑了。

半年多以后,位于昆明城大西门外小虹山下占地120亩的西南联大校园建起来了。它当然没法跟昔日的北大、清华、南开比,就是当时当地最普通的中小学的校舍,也要比这里好许多。

虽然校舍简陋到不能再简陋,但它毕竟让这些经过长途跋涉的师生们有了可以安放课桌的地方,所以,大家依然快乐。学校为了节省木材,发明特制了一种在课椅单面扶手上连一块木板当课桌用的桌椅联合体,同学们坐在这形状怪异的桌椅间上课,将之戏称为“火腿椅”;40多人共用一间茅草小屋的学生宿舍,一到雨天,景象“壮观”,所有容器都用来盛屋顶漏水,地上仍是“水漫金山”,没做功课看书的学生大声背诵“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅……”

比起茅屋宿舍,铁皮屋顶的教室和办公室算是比较阔绰的了,但是在联大校史佳话中有一则说,某天某教授正在上课时,天降暴雨,铁皮屋顶雨声如雷,淹没讲课声音,该教授停讲,在黑板上手书“停课赏雨”四字,在校园被大家当段子流传……

但即便是这样的一张课桌,很快也在敌机的轰炸和极端的贫困中难以为继,面临破产的危局……

跑空袭成了家常便饭

西南联大师生落脚昆明以后,从敌占区陆续迁来的其他学校(当时包括联大在内,从内地迁来昆明的高等院校有10多所)、机关、工厂也在不断增多,这座昔日仅有十来万人口的僻静边城一下子变得热闹拥挤起来。城内以及近郊所有原住机构和居民家中但凡有一席空地,都被租赁一空,甚至有些学生宿舍就安置在城郊破庙里。就连云南省政府主席龙云将军也将五华山下的府邸划出一半借给西南联大做办事处。

当时人说:昆明有多大,西南联大就有多大。其实不止于此,后来日机空袭频繁时,联大教师大多在城郊几十里外的农村租住民房,学校的一些院系还迁至蒙自和四川叙永等地。

1938年9月,日军飞机第一次轰炸昆明,联大一位军事教官的幼子丧生。此后,联大师生和整个昆明人的生活秩序都被空袭警报所惊扰,跑空袭成了家常便饭。1940年10月31日,联大三位校长的办公室和一栋宿舍被炸毁,看守校长办公室和地下室(学校重要文件和实验器材、教学设备的藏身处)的老校工尹师傅被埋在废墟下面。此时,日军已全面占领法属印度支那,昆明城正在由大后方变为前线,城里居民纷纷向偏远乡村疏散。

建校初期,因为校舍紧张,一直在城内各处租住民房的大多数教职员工,这时又一次被迫颠沛流离,不断搬家,越搬越远。而那时因为躲空袭,城里居民大多数都到农村去租农民房住,这些穷教师们许多连一间很小的偏房都租不到。

中国之大,真的没有一块可以安放一张平静书桌的地方?联大师生中又一次掀起从军热,报名参加远征军和童子军的热血青年又有几百人之多。

比空袭更可怕的是穷困

但是,对于联大师生,对于梅校长,比空袭更可怕的是一个“穷”字,这个字,几乎将整个西南联大逼到了绝境。

比起建校初期的资金匮乏,后来的物价飞涨成了制造极度贫困的无法阻挡的洪水猛兽。联大经济系杨西孟教授在一篇文章中做过一个统计;从1937年抗战爆发后到1943年底的6年间,当地物价上涨了400倍,而教授们的工资仅上升了十几倍。一个抗战初期月薪300元的教授,这时的月薪仅值那时的12.3元,生活水平下降了20多倍。更何况,联大是在用一个学校的经费养活着三个学校。而在战局吃紧时,就连这一点经费也不能正常到位,联大校长在政府高层多方斡旋,磨破嘴皮,也是效果甚微。

梅校长为了紧缩开支,想了种种办法:三个校长的汽车卖掉两个,辞掉司机;辞掉部分讲师级以下的教师(但教授副教授即便是在最困难的时期也是有增无减);辞掉绝大多数行政人员,行政工作由教授们兼任,但兼职不兼薪;辞掉几乎全部校工,打扫卫生,值更护院,管理图书、仪器乃至饭堂经营等,全部留给贫困生来勤工俭学……即便如此,经费仍是杯水车薪,后来不得不连铁皮房顶也拆下来卖掉换钱了。

联大师生们也是各谋生路,纷纷兼职打工,从大中小学教师、报馆作者、校对、排字工、电影院现场翻译,到电工、钳工、钟鼓楼上的报时点炮手等,几乎无所不包。教授夫人们变卖首饰、衣服和家当后,一些文化程度高的又出去应聘各种文职工作,文化程度低的去做洗衣工、绣工、保姆,她们还经常相约一起去山上捡拾当地人不吃的一些野菜来充饥。

李约瑟先生1943年考察中国学术机构时,在调查报告中写到了西南联大师生的生活状况:“他们的处境如何困难,实不易描写……常常有人闻名于欧美而不得一饱。我们之中有多少人愿意过这种生活,而不愿在侵略者统治下,过一种较为舒适的生活?”

也许是联大师生的精神感动了上苍,在联大最困难的时期,龙云主席给了联大最大限度的支持,除了借私宅、低价划地给联大,还和联大联合开办了西南联大师范学院(云南政府出钱,联大出师资和教学设备),面向云南地方招生,专门为云南当地培养教育人才;又给联大师生赈济公米以度饥荒。云南省政府还设立了奖学金制度,专门奖励西南联大品学兼优的云南籍学生……

云南社会各界和海外侨胞也多有解囊相助,许多个人出资设立奖学金,支助贫困学生。最感人的是与日军作战时牺牲的空军飞行员杨季豪,他在遗嘱中将自己仅有的1500元捐赠给西南联大,作为贫困大学生的奖学金……

联大人共有的性格

李洪涛先生在他的《精神的雕像——西南联大纪实》一书中说,“尽管形势几乎把西南联大逼到了破产的边缘,可梅贻琦舍不得无故辞退一个教授(联大教师共350人,教授、副教授就有179人,其中156人曾出国留学)、一个学生,而这些教授、学生们,只要尚不至于被饿死在校园里,他们就会拼命地教、拼命地学、拼命地出成果、拼命地报效祖国,这也许就是西南联大人共有的性格!”

西南联大的8年,其办学条件之艰苦、生存环境之恶劣是惊人的,但是所取得的成效和获得的成果以及学生的成材率也是惊人的和世所罕见的。

8年多的时间,西南联大为社会培养输送了各类人才8000余人,1000多学生从军,为部队代培特种技术人才2000余人,而且培养出杨振宁、李政道、邓稼先、朱光亚、戴传曾、黄祖洽、黄昆等物理学界科学巨人,还有中国杰出的地质学女院士郝诒纯,著名地质学家刘东升,著名化学家、我国量子化学开创者唐敖庆,著名作家汪曾祺、马识途等精英人才。

联大时期,金岳霖写成了《知识论》(跑空袭时70万字的手稿丢掉了,后又重写一遍);在蒙自,钱穆写成《国史大纲》,完稿后交商务印书馆列入“大学丛书”印行,成为当年大学“中国通史”教材;还有完成于联大时期的华罗庚的《堆垒素数论》、吴大猷的《多原子分子的振动光谱及结构》、张青莲的《重水之研究》、赵九章的《大气之涡旋运动》、孙云铸的《中国古生代地层之划分》、马大猷的《建筑中声音之涨落现象》、闻一多的《楚辞校补》、冯友兰的《新理学》、陈寅恪的《唐代政治史述论稿》、汤用彤的《汉魏晋南北朝佛教史》、李广田的长篇小说《热力》、汪曾祺的《泡茶馆》等,无一不是各领域的经典。

而当时的物理系师生,正在赵忠尧主任的带领下秘密地研制“加速器”,全系高年级的同学都神神秘秘地满昆明城里收购捡拾废铜烂铁,低年级的邓稼先猜出了这个秘密,缠着振宁哥带他一起去……

而梅校长的梦想是实现“兼容并包”、学术自由和“通才教育”的办学理想。事实证明,他做到了。

西南联大就这样坚持了下来,并且成长壮大起来。1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,全国沸腾,联大也沸腾起来。

一年以后,西南联大宣布解散,除部分教师自愿留滇,在原西南联大师范学院基础上,组建国立昆明师范大学以外,三校师生全部分批复员北上。西南联大将近9年曲折而又辉煌的历史画上句号。

西南联大校友、国学大师冯友兰说过:“联合大学之始终,岂非一代之盛事,旷百世而难遇者哉。”这样的评价,无论什么时候都是恰如其分的。

今天,当你走进云南师范大学,在校本部中心花园东侧,会看到一根棱形纪念柱,那上面镌刻着的就是金色的“刚毅坚卓”四个大字。1946年7月31日,西南联大宣布解散时,梅贻琦校长将象征联大精神的火炬传递给西南联大师范学院(1984年改名云南师范大学)滇籍教授徐继祖先生,也将联大校训、校歌和教育思想与精神一起留在了这片红土地上。

(注:本文写作过程中参考了李洪涛先生所著《精神的雕像——西南联大纪实》及《国破精英在——伟大的国立西南联大》《寻访七十年前的西南联大》等文,特此致谢。)

原载《新西部》2011年11月

胡香更多作品

世说文丛总索引