几天前在网上看到的这句人生感叹,一下触到了我心底的痛点,用这句话来形容我追思孟老师的心情,是再恰当不过了。

我和孟老师交往的时间并不太长。中国举办奥运会之后,社会上兴起一股写博客的潮流,尽管自己才疏学浅,但附庸风雅的心还是有的,也时不时地搜肠刮肚来追逐时尚。在博客的世界里,粉丝数和点击量是支撑虚荣心的重要指标,要提高这些指数,需要经常点击浏览别人的博客。就是这项看似被动的动作,成就了我人生的意外收获。通过点评交流,我结识了一批志趣相投的朋友,当中一些人不仅文化素质出众,人品更是值得信赖。孟老师是这个圈里公认的大哥,成为我网上网下无话不谈的良师益友。

虽然早就知道孟老师的艺事和为人,但真正的了解是从他的博客开始的。

孟老师的博客沿用其斋号叫闲敏楼,三国嵇康的《琴赋》有“于是器冷弦调,心闲手敏”一语,以此为斋号大约寄托着孟老师“古调自爱”的意思。

刚开始那几年,博客旗下像我一样的好事者大有人在,很多博主通过转发文物图片来显示自己的博学。一般一篇博文只有一张或几张P来的图片,好一点的加上几句网上搜到的信息,读来总有意犹未尽之感。与此形成对照,在孟老师众多的文物赏析博文里,基本都是自己的藏品或乡邦文献,不仅有书画,而且有信札、碑拓、篆刻、砚台等多个门类。和那些刻意打扮的博客不同,孟老师的博文雅俗共赏,对不太熟悉的作者或作品都有详尽的注解、有自己的心得或评说,让人既感觉到文化的厚重又有亲切感。

孟老师展示的藏品以青潍一带的贤达居多,记得的有高凤翰、刘墉、陈介祺、许梿等人的信札,曹鸿勋、杨涵的书画,还有黄慎、罗聘的小品。收藏之丰厚让许多收藏达人都赞叹不已。

让人印象深刻的是孟老师记录与一些艺术家交往的文字,读之不仅能领略到艺术作品的魅力,还能感受那些卓然不群的情怀。

2009年12月魏启后先生过世之后,孟老师在博客发布了这个消息,他十分动情地写道,“余与先生相交于上世纪八十年代初,1985年一起到北京出席中国书协第二次代表会,并蒙引荐与启功先生相识,为余所藏董其昌手卷题跋。近些年因故未得赴济聆教,魏老之追悼会定于今日下午在济南举行,余亦不得前往,十分遗憾。”因为魏老也是我十分敬重的前辈,加上消息来得突然,这则博客留给我的记忆非常深刻。文中展示的魏老书法天真飘逸,神采飞扬。

“六十年代末……由蔡省庐先生引荐……不三不四楼……他正处在逆境……初次交谈即欢然如旧识。”这是孟老师所写《篆刻家苏白先生》一文中的句子。文章记录了他和苏白先生由相识到相知的过程,透露了苏先生拜师邓散木学习篆刻的许多细节。文中说,自己多方搜求《古籀汇编》而未得,见苏先生处有一套,便想借抄一下,岂料苏先生自告奋勇为其手抄,在抄了接近一半后,又得知此书已经再版,这项极具时代特色的文化活动方始作罢。

苏、孟二位先生的交谊从孟老师 《紀念蘇白先生逝世三十周年》的组诗中可以得到更多印证。限于篇幅,我只选录其中四首:

常忆不三不四楼,光阴倏忽几经秋。

楼空人去增惆怅,往事如烟徒影留。

楼空人去增惆怅,往事如烟徒影留。

腕底大刀无比君,天真烂漫傲俗氛。

辛勤自有辛勤报,一印夺魁天下闻。

辛勤自有辛勤报,一印夺魁天下闻。

结识因緣缘印癖,亦师亦友互尊亲。

抄书为我雕虫艺,高论时聆似饮醇。

抄书为我雕虫艺,高论时聆似饮醇。

世事难將岁月留,卅年死別念悠悠。

读公大集遽然觉:“尚在人间刻石头”。

读公大集遽然觉:“尚在人间刻石头”。

作为一个书法家,孟老师在博客所发自己创作的书法并不多,就是在这些偶尔所发的书作中,让我进一步领略了他在书法方面的风采。

现在人们练书法一般都是楷书入门,继而行草,最后才是隶篆,而孟老师却恰恰相反,他最早涉猎的艺术门类是篆刻,他的书法是篆书入门,而后隶书,再后才是楷书和行草,所以他的书法从一开始,就带有强烈的金石意味。隶书是孟老师的当家书体,他的隶书在严守隶法的同时,又加入了篆籀行草的笔意,结字欹正相生、线条疏密有致,波磔富于变化。形成了自己雄强内敛,朴茂灵动的风格。孟老师的行楷也非常有特点,既有胎息汉魏,取法唐楷的厚重雄健,又有二王、米芾的姿致、流露出浓浓的书卷气。

孟老师在博客中发表的篆刻作品较少,但这并不等于对其不重视,只是近期动刀少一些罢了。他十分重视篆法、章法、刀法这篆刻三要素的精准,在汉印的基础上,又吸收了明清、今人特色,形成了章法精妙,刀法娴熟的技术流风格。

孟老师在文化艺术方面的禀赋,得益于他的家庭。他祖上数代均为开明士绅且有诗名。祖父孟昭鸿以文史训诂、金石篆刻名重当时,其抢救琅琊刻石的义举被多方称颂,藏书楼“静远堂”闻名遐迩。父亲孟亮思虽然一直从事教师职业,但其热爱艺术之心一刻也未曾消减,即使在那个萧杀的年代也没停下对篆刻艺术的探究,其退休后所著《乡土琐记》,《羁旅零忆》具有很高的史料价值,著名女诗人吕美荪所仅见的墨迹就是题給亮思先生的。

孟老师是家族文化的受益者,也是光大者。多年来,他一直在为家族文化的传承辛勤耕耘。

祖父孟昭鸿编写的《汉印文字类纂》《汉印分韵三集》1933年由西泠印社出版,1979年上海书店在此基础上合并出版了《汉印分韵合编》,成为享誉印坛的工具书。该书编纂有几十年了,随着资讯的发展和新的考古发现,不断有未收入该书的汉印文字出现。于是孟老师萌生了增补该书的想法。要实现这个想法,首先是要熟知《汉印分韵合编》已收录了哪些字,再就是要从浩如烟海的汉印文字里找出该书没有收录的字,这可不是一件简单的事,几十年时间,孟老师孜孜不倦,一刻也没放松,到他去世时,已收集了1300余字。

孟府藏书数遭兵燹,几乎散失殆尽,仅存的几部当中有同邑丁耀亢的《天史》一书,该书存世很少,弥足珍贵,为使先贤的遗泽得以流布,孟老师欣然将该书提供给学者注释研究,他也积极参与该项工作,使得《天史注释》顺利出版,为后人研究丁耀亢提供了第一手资料。

祖父孟昭鸿自1900年开始记日记,直到1947年去世才停止。每年一冊,前期名《笨鸥日記》,後期名《放庐日記》。惜毀於十年浩劫,僅有二三冊幸存。孟老师将其进行详细整理并予以发布。我读过其1922年部分,昭鸿先生记录了遊历青島、济南、泰山、天津之行程,记录了他与许多文化名人的交往经过,当时的人情世故、社会风貌跃然纸上。

昭鸿先生诗词律切精深,诗风淡远。1914年与仲兄孟昭坛共结甲寅诗社,著有《放庐诗集》2卷,还有《诸城辛亥、丙辰独立始末记》《诸城庚午围城日记纪事诗》《避难纪略》《避宼纪略》等纪实性诗文。孟老师在生病治疗期间,带着病体整理出版了《放庐诗集》《孟昭鸿笔记四种》,使文脉得以延续,历史得到保存。

孟老师青岛出生、青岛长大,在青岛的文化圈摸爬滚打了一辈子,对青岛的掌故了如指掌。他平时不苟言笑,不善言谈,可是说起青岛的往事来,便变得言语流畅、诙谐幽默起来,经常是滔滔不绝,妙语频出。孟老师的手机贮存了很多宝贵的资料,每到关键处,他会打开手机,为你找出佐证的照片。几乎所有的青岛话题,他都可以举出鲜活生动的例子。他说的青岛老人老事,可以整理出一部青岛通俗文化史,可惜我每次都是意识乍到时已晚,没有做好记录。

我写《千目庐钩沉》一文就是在孟老师的启发下完成的。

有一次闲聊中说起青岛的藏书楼情况,在谈到千目庐时他讲了张镜夫先生的遭遇,好多情况我是第一次听说,震动很大。听说我手上还有部分张先生的资料,他鼓励我将其写出来,还给我提供了一些线索。

初稿写出后,我把稿子发去请他审阅,他除了对个别文字提出修改意见外,特别叮嘱我,对文中所提赵孝陆的史实要再核实一下。我原文大意是这样:“赵孝陆字录绩,与其父葵畦、弟录绰皆为中国近代著名藏书家。”当时书上网上能查到的资料全是这样说的,就连孟老师之前所发的一篇黄公渚悼念赵孝陆诗的注释也是这样写的。难道这还有错?我向孟老师陈述我的理由。然而孟老师说,“还是查一查吧”!他让我找赵曾老师,赵老师是赵孝陆先生的本家,有安丘景芝赵氏族谱。我找到赵老师,他也对赵孝陆与赵葵畦、赵录绰为父、弟关系深信不疑。我只好搬出孟老师来,“您还是帮着查查吧!这是孟老师说的!”一会电话就打回来了,果然,家谱上记录赵孝陆之父为赵蕙畦,曾任清内阁中书、民政部主事,赵葵畦为其堂叔、赵录绰为其堂弟。

我把这个考证结果写在文章里,有一种拨乱反正的自豪感。而这一切,是孟老师在整理其祖父的日记时,从上下文的关系中推断出来的。

八九年前在青岛收藏界兴起了一股郑爰居热,原因是郑家后人将其遗留藏品分批在拍卖公司拍卖。郑爰居也是诸城人,在训诂、金石、鉴赏等方面造诣很深,曾经担任过青岛市首届文管会主任,他和昭鸿先生等一干诸城文人有很深的交谊。在拍卖的藏品中,有不少他们唱和的诗稿、信札等。

出于对这些前辈贤达的敬重,我也买回一组,想利用这些资料对民国时期客居青岛的诸城文人进行一番研究。然而,这些拍卖的信札诗稿资料有二三十组,要想全面了解,必须对其全部进行解读。于是我找来拍卖图录、从网上下载照片,想将文字先整理出来。

然而,我严重低估了此项工作的困难。困难之一是图录和网上下载照片的像素太小,稍一放大就虚了,看不清楚;二是这些文字以手稿居多,好多都是信手涂鸦,难以辨识;三是写这些文字的都是老夫子,生僻怪字特别多。几天下来,我就知道自己吃几碗干饭了。硬着头皮干了几个月,也只整理出几组,而且好多地方都空着或打着问号。

没有办法,只好带着一大堆问题跑到孟老师家。听了我的问题孟老师笑了,把我拉到他的电脑前,一看,原来我俩在做着同一件事。这些信札与诗稿,孟老师已经整理约三分之二了。

解答我的问题之后,孟老师便给我讲这些人的趣闻轶事,讲述他们之间错综复杂的姻亲关系以及爱恨情仇。我当时听得津津有味,可一讲完,我立马就忘了。我和孟老师说,“写诸城文人圈这件事您最合适了,还是拜托您来写吧!我们翘首以待了。”孟老师没有直接答应,只是说,我先整理一下看看。但可以看出,他是乐于此事的。

然而,就在过后一段时间,我却听到了孟老师生病的消息。

听到消息后我们很紧张,立即赶到医院,刚做完手术的孟老师浑身插满了管子,无法说话,但却始终面带微笑,他用手势与我们交流:咽喉有点小毛病,预防起见,做了个手术,问题不大,很快就好了!看到他自己信心满满的样子,我们也就放心了。

然而,疾病还是带来了很大的改变。首先是他说话成了问题,要利用气息才能发出一点声音;再就是不能喝酒了,过去孟老师曾以酒风豪爽著称,而长病后滴酒不沾了。我们对新的情况也不适应。出院后,去他家探望,带着酒,他比划着说,医生不让喝,我们说,不要紧,过些天好了再喝。此时,好多朋友甚至连孟老师自己都认为,这是暂时现象,很快就好了!

一些朋友还给康复后的孟老师提前做了安排,比如写文章,比如旅游,比如喝酒。我也拟了一个提纲,准备在孟老师嗓子好了之后,就有关青岛的老事作一个详细的采访。

能够感觉到孟老师对康复也十分期待,他积极配合治疗,调养身体,想尽快恢复正常的生活。在身体稍好的情况下,他也参加一些朋友的聚会,尝试着开始书法创作,他还特意为自己刻制了一枚印文为“窨叟”的印章,钤印在他手术之后的作品上。

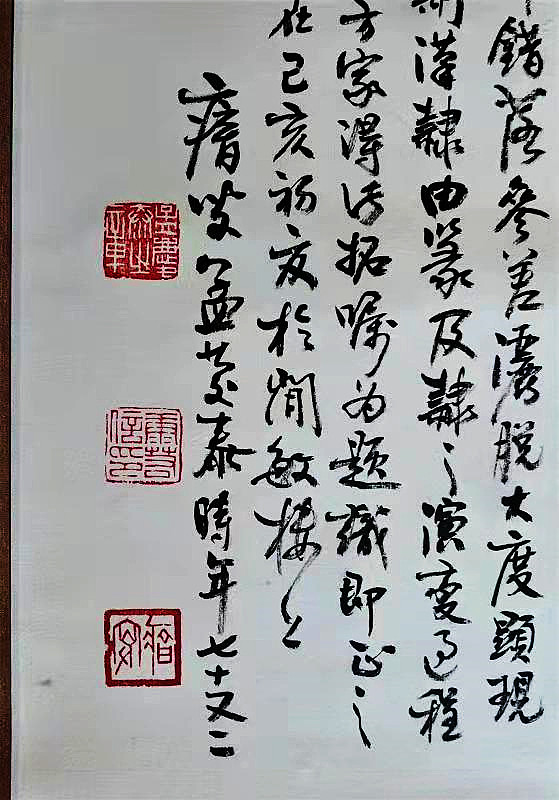

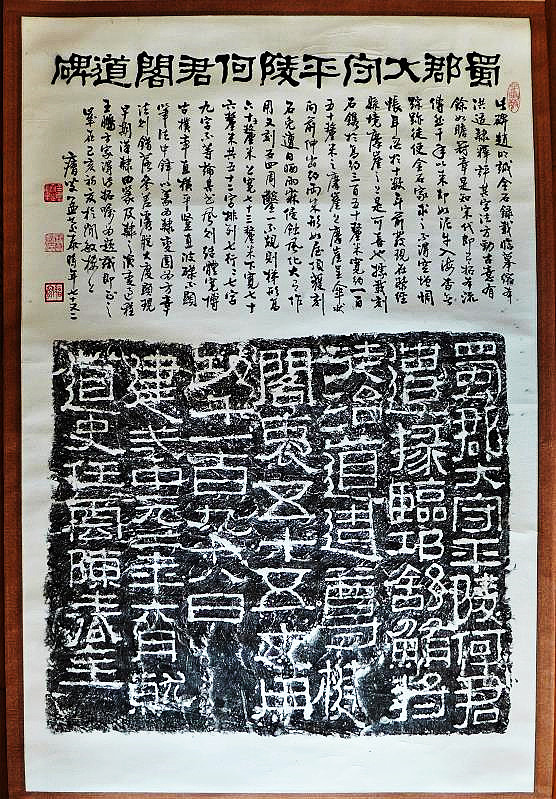

竹雨斋韩兄赠我一张何君阁道碑拓片,听说孟老师的身体状况还不错,就直接送到了孟老师家,不长时间,孟老师的题跋就好了,是一则近三百字的长题,对这阙汉代摩崖碑刻的来龙去脉做了详尽的考据。关键是长题的末尾,钤上了“窨叟”一印。孟老师告诉我,这是该印的第一次使用,我何其有幸,能得到这样一件具有特殊纪念意义的作品。不过当时还没有像今天这样珍惜,我当时认为,这样的机会今后还很多。

手术后,孟老师讲话声音很小,经常他说了半天,而我却没有听清楚几句,为了不让他伤心,我总是装作听明白的样子,点头答应着。不知他是否意识到这一点,有时他讲话时带着一只笔,有些重要的内容,他会写下来给我们看。平时,我们使用最多的交流方式是微信,文坛信息、时事评论、吐槽段子,三天两头发。去年我写一篇关于黄公渚先生的文章,对黄先生艰深的词语多有不识,经常发微信向孟老师求教,孟老师总是有问必答,有信必回。我的微信到现在还存着不少和孟老师交流的信息,我时经常提醒自己注意别误删了,想将其永远保留下去。

后面的事情有点麻烦,先是不断地放疗、化疗,后来又听说有点肺部转移,但我们所见到的孟老师依然平静如昔,每次去看他时还是“谈”时政,“谈”艺术,不像一个病号。今年五一节期间。我和竹雨斋韩兄再次到孟老师家探视,虽然大嫂告诉我们前几天有几项检查结果不太好。但感觉精神还不错,除了稍微瘦了一点,其他没有什么异常。韩兄和他交流关于藏品题跋的事情,他也兴致勃勃地谈起一些往事,还谈到了他们父辈的情况。我告诉他,你声音比过去好一些了,等再好一好,我就用录音笔给你录个音。他也点头答应了。当我们起身告辞时,他的眼睛里流露出依依不舍的神情。

之后一段时间依然和往常一样微信交流,5月20日,他发给我一则短视频微信,内容是520(我爱你),心生暖阳,与爱相伴。这也是他发给我的最后一通微信。

六月初的一天,我和竹雨斋韩兄通电话,说起孟老师的情况,通话中,我突然意识到有点不对,我对韩兄说,这几天怎么没有收到孟老师的微信?别有什么情况!于是我俩约定这两天找个时间过去看一下。

然而,还没有来得及去,噩耗却先来了。

孟老师走了。

尘世中的辗转腾挪,日复一日的繁忙,已经习惯了流水的日子,可谁也没有想到,生命竟如此脆弱。

他走了,他要休息了。

有这样一段歌词:你是否已化作春雨,穿越时空来到这里,春去秋来,海棠花开,生命旅程,往复不息。

他走了,是带着家族的荣耀走的。当今社会,趋炎附势者众,刚直不阿者鲜。孟老师看似温和,其实更有真诚耿介的一面,孟老师洒脱直率的轶事在坊间流传不少。和乃祖亚圣公“吾善养吾浩然之气”一脉相承,传统儒家的浩然之气和现代人文精神是孟老师固守精神家园、不计尘世得失的个性之源。

他走了,是带着朋友们的爱戴走的。孟老师官位不显,财亦不彰,告别仪式上,人头攒动,共衔一悲,为什么?在于他的学问、在于他的人品、在于人心所向。孟老师治学严谨,言不轻出,下笔有格调,出口成文章。他敬重前辈,提携后学,因为宅心仁厚,所以有口皆碑。

他走了,是带着无尽的遗憾走的。他的突然离去,造成多少精心策划的计划搁浅?多少付出的心血东流?那些鲜活的文人逸事,不会有人再提及;多年拣选的古印文字,会不会就此散失?七十出头的年龄,正是人生的黄金季节,为什么他却这样行色匆匆?也许,他是听从了上天的召唤,远方,还有更重要的使命。

能够在人生中遇到几位世事洞明,意气相投的师友,实乃人生一大幸事。我和孟老师的交往虽然只有十多年时间,但所受教益足以影响我的一生。虽说先生已归道山,但只要记忆还在,那往日的美好就在,只要想起曾经的鼓励,新的探索和追求就不会停止。在继续前行的路上,他将永远和我们在一起。

不再有世事无常,永远是来日方长。

永远的老大哥,永远的孟老师。

原载《青岛财经日报·人物周刊》,发表时略有压缩

2021.11.1 A7版

组稿编辑:周晓方

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引