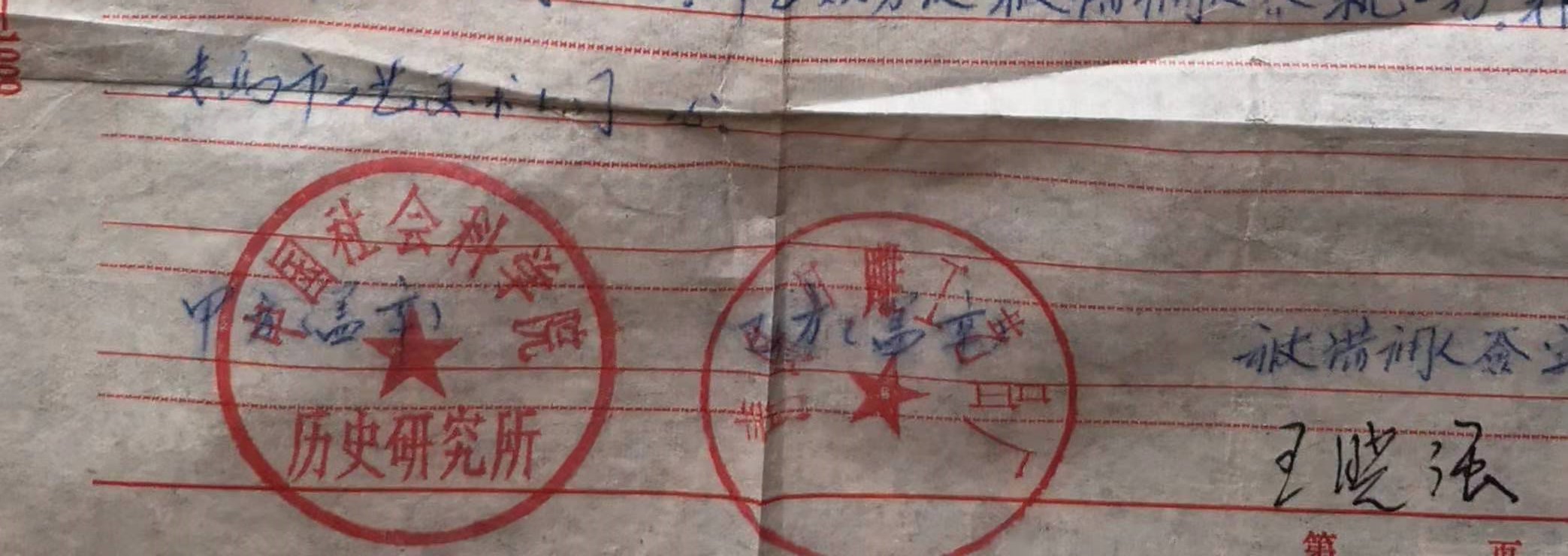

早年从事新闻工作的日记,没有公开发表,是我未出版的《目击者札记》里的章节,全文两万多字,分三次贴出。文中照片是我自己拍的,当时还是胶卷。

谢谢一些朋友的打赏,刚开通这个功能,有些新鲜好奇,经常翻看,在下心存感激。(此处有作揖表情包)

一到拉萨机场,马上觉得天低了下来,云层就缠在不远处的山腰上,天格外的蓝,这种蓝是我们在内地久违的湛蓝。没觉得缺氧。来西藏自治区之前听了若干传说,什么从内地一到西藏,有的人肺给憋炸了;最好手里不离氧气瓶,以免摔倒爬不起来云云,十分可怕。当然,也有的人给我们打气似地说,西藏没什么了不起,外国人去得多了,里面还有老人、孩子,也没见人家有什么事儿。

我自恃运动员出身,从心理上有优势,也没觉察出西藏缺氧到什么程度。日喀则市府办公室辛克竹主任在拉萨贡嘎机场迎接我们。辛主任在青岛时我们就认识,他是沙子口镇的通讯报道员,经常给我们提供些消息、通讯什么的,还在文学杂志发过小说。在远离青岛的西藏见到了他,尤其辛主任还是与我们志趣相投的“文友”,我们更觉亲切。

辛主任说代表日喀则市委、市府给我们献哈达,他煞有介事地把洁白的哈达象围巾一样给我们披上。这哈达看来是工厂生产制作的,尺寸统一,挂脖子上,两边垂到腰际。我们采访团中最矮的小黄,哈达快垂到了膝盖。

我们戴着哈达,人人笑容可掬,感觉成了贵宾。

以前只是在电影、电视上见到献哈达,戴哈达的人一般是来访的国家领导人什么的,我们也跟个真事似的,作出领导人的样子,向辛主任等说:“你好!你好!”而且我们戴着哈达,马上有了人到西藏的感觉。

我问辛主任,来接什么级的人物才给献哈达,他说,凡是来西藏的客人,他们都给献,这也是按西藏的风俗习惯办事。原来如此,我们被献哈达并不代表是什么贵宾。

接着我们在拉萨机场合影留念,背后是我们乘坐的那架麦道82,宽阔的停机坪,一架架白色的大肚子飞机就停泊在水泥地上,再远处是起伏的群山。我先给辛主任和同事们拍,在照相机取景框里,我突然发现,刚才在飞机上还好好的,现在和我一道来的同事们的嘴唇突然都变紫了,按我所了解的医学常识,这症状象常年心脏病患者。真奇怪。

辛主任给我们拍照的时候,我歪头向带队的沈台长说:“你们的嘴唇都紫了。”

台长转头看看我:“你的嘴唇也紫了。”

辛主任听见了,举着照相机说:“这就是缺氧造成的,过几天就好了。”

面包车向日喀则市进发,山路蜿蜒起伏,山路右侧就是著名的雅鲁藏布江,江水浑浊奔腾而下,我们的车向太阳落下的方向前进,好象要冲到夕阳里去。

车总是向高处攀登驰骋。路途那么遥远,太阳总也不见落山,难道日喀则是夕阳里的城市吗?

中途汽车加油,我们在山路旁一个僻静的加油站下车。车上的人借机下来解手,我们同来西藏采访的还有两位女记者,她们到处找厕所,辛主任说,“别找了,那半截墙后面就是。”

趁她们解手的功夫,我们几个男的往远处走了走,也撒了泡尿,每人点了根烟抽。

这里空气清新。山好象都不太高,而且山上没有树,光秃秃的,零零落落的草也不密、不高。我原先以为西藏像民歌里唱的那么美,看来太浪漫了些。

山色空濛,天渐渐暗了下来。

辛主任问我们感觉怎么样,有没有高原反应,我说还没觉得什么。

辛主任笑了,说还早着呢,有你们遭罪的时候。这里平均海拔3000多米,比内地缺氧百分之四十到五十。我们刚到这里来的时候,也和你们一样,后来就不行了,张泽忠书记还住过院呢。

面包车继续西行,夜色已经笼罩住四周,车灯打开,像是射到了天上。左侧是山,右边是汹涌的雅鲁藏布江,若有差池,后果不堪设想。我们的命运在藏族司机手里。

初到西藏的新鲜感被车外的漆黑一团所裹挟,随着单调的汽车发动机的旋转声,已经渗入了莫名其妙的恐惧。

我们说是到西藏来采访报道,其实我们每个人心里都抱有很大的“旅游”成分,因为西藏离我们太遥远了,太神秘了,我们了解的西藏,只是在书本里和电影电视上,在极少有幸去过的人的支离破碎的介绍里。谁能到西藏?是一些高级官员,他们可以以工作的各种借口,公家报销来回费用,堂而皇之地见识和欣赏西藏,甚至享受西藏;再就是富有个性的艺术家,他们为了创作,向神秘和荒凉要灵感,向稀缺和贫困要新鲜,哪怕是自费,他们也义无反顾地前来猎奇,用照相机和画笔把西藏带回内地,成为自己创作的素材母地,或向别人炫耀经历的“资本”。一般的老百姓,怎么能来得起西藏?是啊,这里太偏僻了,是整个中国的最西部,交通也太不方便了,如果没有航空,公路、铁路都得好几天才能到达,想到若干年前人们到西藏来,动辄几个月时间,在路途上要渡过春夏或者秋冬,西藏,怎么能不神秘呢?

终于到了日喀则。

青岛援藏的市委、市政府的领导和全体同志在餐厅里等着我们,他们一直没开饭,我一看表,已经是晚上10点多钟了。

在青岛当区委副书记来日喀则市任第一把手的张泽忠书记简单扼要说了几句欢迎词,我们拿出了从青岛带来的礼物,餐厅里欢声笑语一片。

沈台长发言,向青岛的援藏干部表达敬意。

从青岛地区来援藏的党政干部和技术人员有20几个,有的是在青岛我们就认识的老朋友,万里之外相见,话自然不少。

可能张书记见我们长途跋涉有些疲惫,在酒桌上并没有让我们多喝酒。我们被新老朋友的热情包围,说一些客套的话,还以青岛主人的口吻介绍青岛最近的变化,大伙好像并没有感到劳累,快午夜12点了,我们才回到房间休息。

下半夜,我被隐隐约约的头痛扰醒,看窗外,漆黑一团,我感觉头痛很象喝醉了酒的滋味,隐隐约约,头颅内环绕一圈。想起《西游记》里孙悟空被戴了个紧箍咒,恐怕就是这个滋味吧?一笑,更痛了,只好仰面躺着,象一具僵尸。

奇怪,晚上并没有喝多少酒呀,那几杯啤酒跟没喝差不多,怎么会醉得头痛呢?和我住同屋的小黄在另一张单人床上也醒了,也说是头痛。

我们突然异口同声地说:“嗨,缺氧!”

这里海拔三千多米,空气含氧量只有内地的一半,平时呼吸感觉不到有什么不对劲,可时间稍长,头痛就告诉你了,这是在缺氧的地方。

我和小黄隔着几米远的距离含糊不清的说了几句话,不知什么时候又睡了过去。

再醒来,天还没亮,一看表,我的妈哎,都八点多了,在青岛这时候早坐在办公室里了,这是怎么回事?我歪头看看小黄,他似乎也醒了,我问他,外边怎么还是黑夜,他也莫名其妙。我忽然反应过来,这是西藏,在中国的最西部,太阳从东边升起来,地球是圆的,那么大的面积走过来,也得几个小时!我和小黄说了,他哈哈大笑:“他妈的,在这里可以睡懒觉了!”

我说不对,起的晚,必然睡的也晚,估计在这里太阳落山得八九点,你看昨晚咱们吃晚饭,竟然10点多了,人家一点也没嫌晚,到12点多才结束,在咱们那里整个城市都睡了。

确实,西藏的黄昏是我们内地的半夜时分,这个时差是我们到西藏后逐渐理解并适应的,咱们国土的辽阔,我在西藏颇有感触,也不太理解为什么不设时差区,分时区可以合理安排生活起居的时间,不必与其它地方同步。

早晨吃饭的时候,市委张书记问我们休息的怎么样,大家纷纷说头有些痛,书记说适应几天会好些,咱住处有两瓶氧气,谁难受了,可以用氧气袋子去灌点,吸吸氧。

早餐后沈台长召集我们开会,除了布置采访任务外,还专门谈到了吸氧的问题,说咱是来西藏采访的,不是来享受的,能不吸氧,尽量不要去灌氧气。

开完会向外走时,小黄向我使了个眼色,我悄悄跟他出来,小黄说:“咱去看看氧气瓶放什么地方,先弄点吸吸。”

我说不是尽量不吸吗,领导有要求……我话还没说完,小黄就打断我:“快白彪了,说尽量少吸你就不吸了?那留着氧气干什么?”

我说:“领导不是说了嘛,给援藏干部留着。”

“操,他们还差这点?国家往里投钱,也不是哪个人的,怕什么!”小黄说的斩钉截铁。

“那……”我吞吞吐吐地说,“别人不吸,咱先吸了,不太好吧?”

“说你彪,你不服,谁不吸?昨天晚上我看见沈台还吸来。”

“怎么吸?”我问。

小黄说:“很简单,用袋子。”说着,他做了个抱孩子的姿势。

我和小黄蹑手蹑脚到放氧气瓶的走廊中间看了看,见两瓶像小导弹似的氧气瓶斜立在带轮子的铁架上,边上是几个枕头大小的氧气袋,我和小黄每人往氧气袋里灌了些氧气,拿回了临时住的宿舍。

上午没安排采访任务,我和小黄各自躺在床上,俩人一人搂一个氧气袋,把细管插进鼻孔,丝丝清凉的氧气从鼻孔钻进胸膛,非常舒服。

呵,氧气,你看不见,摸不着,平时从来觉察不到你的存在,关键时刻,你是离不开的东西呀!在西藏,我才知道你是独立存在的,是有价钱的,是人体需要时时补充的……我脑海里胡思乱想,一会儿想写首关于氧气的诗歌,一会儿又琢磨这氧气多少钱一袋,如果每天吸氧气,得花多少钱。

我歪头看了看小黄,只见他不太长的身体仰面躺在床上,怀里抱着与身材相比显得巨大的氧气袋,活像一个黄鼠狼抱一个大鸡蛋,想到他又姓黄,我忍不住扑哧一声笑了,小黄问:“笑什么,吸氧的时候别笑,也别说话。”

我笑得喘不过气来,他不解地歪头看看我,我说:“吸吧,吸吧,没什么,没什么。”

走在日喀则的大街上,我们并没有觉出这里的空气是稀还是薄,来之前最担心的高原反应,想象中的喘不动气,并没有出现。所谓高原反应,其实就是稍做剧烈活动便气喘吁吁,但我们人在西藏的感觉,是时隐时现的头痛,是这种独特的醉酒似的头痛,在不断刺激和提醒着我们,你,现在身处世界高原。

我总想好好观察观察西藏,了解了解藏民的生活情景,就抽空窜到大街上,四处乱走,小黄也和我一样好奇心旺盛,我们俩臭味相投,便结伴上街。

西藏人房子的颜色很怪,大部分只有黑白两色,视觉反差很大,非常醒目,而机关单位盖的楼房,则象内地一样,火柴盒一样的水泥结构,冷冰冰的没有任何特点。

我们走出宿舍没多远,看到对面走来一队穿绿军装、头戴钢盔的解放军战士,让我们惊讶的是,这些解放军个个都荷枪实弹,神色严峻。我恍惚有电影里的感觉,什么年代了,还在闹市大街上戴钢盔握钢枪?我问小黄,小黄也不知道原因。

部队战士走路“嚓嚓”地响,传出一股威严、恐惧的味道,我胳膊上不由自主起了一层鸡皮疙瘩,麻簌簌地。

还让我们不可思议的事是,在日喀则的大街小巷,到处是狗,也不知道日喀则从哪儿跑出来那么些懒洋洋的狗们,黑的,黄的,白的,几乎全躺在地上睡觉,偶尔有几只走动,也是步履摇晃,不紧不慢。我们慨叹,也许,西藏是狗的天堂。后来我们才听说,西藏人不杀生,更不杀狗,以至街上狗满为患。

我们来的这趟真幸运,正逢西藏的“鬼节”,我问援藏干部,怎么这里还过“鬼节”?这个“鬼节”都有什么“讲头”?援藏干部支支吾吾,语焉不详,说,下午有仪式,咱们都去,去了就知道了。

我们与青岛的援藏干部被安排在会场的一侧,和许多外国人坐在一起。用土胚垒起的舞台十分简陋,舞台正对着的最佳位置,坐满了穿红色袈裟的喇嘛,围绕喇嘛们四周的,是穿各种各样少数民族服装的藏人。

忽然间,坐在地上的喇嘛们站起来,手上多了一支支铜管长号,有的长号真大真长,吹奏的人举不动巨号,号筒下就站着另外的喇嘛用肩抗着。我们正疑惑间,低沉嘶哑的号声响了起来,“呜呜”地涌来,这号声虽比我想象的声音要小,但十分沉重厚实,象一块木板压向你的耳膜。

吹奏的喇嘛们围着会场走了一圈,低沉悠扬的号声也把我们裹得有些喘不过气来。幸好下面又开始表演节目了,吹号的喇嘛们也列队坐下,看起了演出。

这些演出也很怪,演员们在台上不知是用土语还是藏语在表演、对话,他们说什么我们一句也听不懂,而台下的藏民们看的兴高采烈,忽而大笑忽而鼓掌。我猜测台上可能是在演小品,一个穿白大褂的人戴了个骷髅面具,另一个人头上绑了两只羊角,呜里哇啦,指手画脚,台下的人笑的前仰后合。

到演完了我们也不知道台上的人在干什么。

终于有我们能欣赏的节目了,报幕的说是女声独唱,西藏民歌。援藏干部告诉我们,说独唱演员是西藏自治区歌舞团的,专程从拉萨赶来。

西藏歌曲非常婉转流畅,歌词的大意是这样的:

“不要忘带大姐的这双鞋!

好树就是菩提树,

雅砻的林卡最舒适。

(欢乐呀舒适哟盛开了格桑花)

要去达布山的人们呵,

不要忘带大姐的这顶帽!

好树就是菩提树,

雅砻的林卡最舒适。

(欢乐呀舒适哟盛开了格桑花)

你所穿的这双鞋子,

就是红色的虹鞋子!

底下打钉的这些鞋子,

就是金刚石的钉子!”

我抑制不住好奇心,噼里啪啦拍开了照片。我脖子上挂了两个相机,自己的一个,公家的一个,胶卷是公家报销,敞开照。我用单位带中焦镜头的相机拍舞台演出,拍远处的藏民,跟个专业摄影记者似的,忙的不亦乐乎。后来回青岛冲洗扩印,我数了一下在西藏十几天所拍完的彩色胶卷,竟然有40多个,1600多张照片!

晚上,西藏自治区的领导宴请从青岛来的客人,自然也包括我们来采访的新闻界,从青岛来的客人是中国银行、工商银行的,据说是来考察投资项目,顺便看望青岛援藏干部。

这些人里有行长、副行长,行政级别自然不低。自治区的领导摆下了丰盛的宴席,菜一道道地上,盘子摞上了盘子,有一些菜根本就来不及吃,太多了。

早就听说西藏人能喝酒,今天可见了世面。白酒是中国最好的茅台和五粮液,红酒是北京的长城,啤酒是甘肃省出的黄河,当然也有青岛。

我们频频举杯的时候,西藏自治区歌舞团的男女演员们在桌旁的台子上演出,那些女演员真漂亮,歌唱得也好。我想,她们要是能走下台来就好了,近距离地看看她们。想不到她们真的从台上走下来了,围着青岛银行界领导那一桌,唱了起来,其中一位美女还替客人端起了酒杯。

我们桌上的辛主任说,这叫以歌劝酒,客人不喝,美女就继续唱,非把你唱喝了才算完。少数民族的风俗嘛。

一瓶瓶的茅台五粮液空了出来。我发现,这里的人不大喜欢喝红酒和啤酒,还是照着白酒下火。

我们在等西藏自治区歌舞团女演员来敬酒,见她们唱着歌,又到了另外一桌,我们便有些索然。这时候,西藏自治区的领导来了,说欢迎青岛新闻界的朋友来西藏,欢迎你们好好报道报道日喀则,回去的时候,一定到拉萨住几天。一仰脖,一杯白酒,我们也忙不迭喝了,连说谢谢。

小黄酒量不行,经常趁人不注意往茶杯里倒酒,我觉得喝了不疼瞎了疼,就悄悄对小黄说:“不喝就算了,别浪费。”

小黄看了我一眼:“你彪?酒有的是,没有了再拿。咱身体就一个,是自己的。”

我说:“那么你就说不能喝就是了,别耍赖。”

小黄有点咬牙切齿了:“你看他们是宽宏大量的人?他们恨不得倒你脖子里!”

也是,你说不能喝,身体不好,一切解释根本没用,他们以酒杯空了论英雄,小黄耍滑沾了大光。

我们一帮人头晕脑涨地往回走,都说在西藏酒量不行了,缺氧造成的,女记者贾春燕说,等以后在青岛接待西藏的人,非把他们拿倒不可,在这里,咱是打不过人家。

回到宿舍,我们准备睡觉,小黄突然喊了一声:“坏了!咱走的时候忘了关窗了,你看,屋里进来了蚊子!”

我沿小黄手指的方向一看,不得了了,雪白的墙上趴着黑压压的一堆蚊子,让人恶心的是,旁边还有几只绿头苍蝇,不知道为什么,它们都不飞,只静悄悄伏在墙上。

完了,我知道今天这觉是没法睡了。甭说是这一堆蚊子,就是一只蚊子,你如果不打死它,它也会骚扰你一整宿。

小黄拿起一本书,朝墙上狠狠拍去,“啪”的一声,蚊子竟然从墙上掉下一大片。我发现,西藏的蚊子、苍蝇身材高大,比我见过的蚊子苍蝇个头大了一倍。一些惊飞的蚊子像纸灰一样,扬起来,一会儿又落回到墙上,小黄又用书拍了一下,又一批蚊子尸体粘在了墙上。

咦,蚊子这么好打?我也来了兴致,拿起桌子上的《西藏画报》充当苍蝇拍,劈哩啪啦打了起来。

不可思议的是,蚊子苍蝇纷纷落地,它们反应迟钝,动作迟缓。我试验性地用手去抓飞在空中的蚊子,竟然手到擒来,像抓在空中缓慢飞翔的直升飞机。

我大叫:“小黄,你看我特务兵的本事!能用手抓住飞翔的蚊子!”

小黄冷笑:“你行,我也行。”说着,他一伸手,也抓住了一只蚊子。

我呆了:“这是怎么回事?”

“很简单,西藏缺氧,这些飞翔的动物氧气也不足,飞的慢,笨。”聪明睿智的小黄像是百科全书,知识储备相当充实,我只有自惭形秽的份儿。

到我们睡觉的时候,屋里的蚊子已经很少了,看她们飞起来晃晃悠悠的样子,我估计这些蚊子即便咬人也不会疼,心里对它们不再恐惧。

躺在床上,我想,自然界的事多么奇怪啊,如果全国各地的苍蝇蚊子都这么好对付,那么人们在夏天可舒服多了;如果是只有西藏的苍蝇蚊子这样,那么西藏人民齐动手,不用几天西藏就见不到苍蝇蚊子了,想想吧,不用说用拍子去打,只是用“雷达”喷雾剂扫射一番……可是,为什么这里蚊子苍蝇还这么猖獗呢?可能是西藏人不杀生,也包括不杀苍蝇蚊子吧?可苍蝇蚊子能给西藏带来什么好处呢?

一系列问号缠着我,我竭力想弄明白,还是百思不得其解。我当时还不知道,这点疑惑根本不算什么,后来在西藏的十几天,我的疑惑统统被青岛援藏老乡给解开了。

第二天上午,我们去日喀则医院采访。

这里只有一座医院,还是青岛的援藏干部来了以后给建起来的,以前这里的人们看病,只有到市中心大街的一个卫生所。

因为我们要反映青岛援藏干部在西藏的功绩,所以就选择了帮助藏民建医院的题目。辛主任到拉萨贡嘎机场接人去了,政府办公室临时委派乡镇企业局程文浩局长陪我们。

我见这个很年轻的程局长在脖子上挂着照相机,问:“还有拍照的任务?”

程局长说:“哪里,我是个人爱好,喜欢摄影。看你们怎么采访,拍几张玩儿。”

医院办公室的同志说院长正在忙着,让我们等一会儿。我们就在办公室坐了下来。

门外忽然一片嘈杂声,混合着开门、关门的蓬蓬声,我忍不住好奇,走出办公室,见几个穿白大褂的大夫推着担架车,急匆匆从厕所里出来,向走廊尽头冲去。

发生什么大事了?如果死了人,推到厕所算什么事?我悄悄走到厕所门前,探头向里看了看,我幻想着能看到一截滴血的大腿,或者说蒙着白布的尸体,像一部恐怖电影的开头。但我失望了,厕所门上的窗被人从里面糊上了报纸,遮蔽的严严实实。

担架车从厕所里推出来,这其中必有蹊跷,我心有不甘,便推了推门,想进去一探究竟。不料,门被锁死了,我这才记起刚才推担架车出来时,确实有人返身在锁门。

我转身要走,突然见担架车又匆匆忙忙推过来了,担架上不是伤病员,而是一台仪器。几个大夫冲我笑笑,拿出钥匙,打开厕所门,把担架推进去,我看见他们小心翼翼的搬下那台仪器,放进了大便的小隔间里,出门,把门锁好,我赶紧拽住一个貌似汉族的大夫,问为什么把仪器放到厕所里?他瞅着我,不作声,我说,我是青岛来的,这医院就是我们帮你们建的。

那个大夫松了口气,说:“外国考察团就要来了,他们要考察医院,看给我们什么援助,我们把设备藏起来,好让他们多给我们医院投点钱。”

噢,原来是这么回事儿!

我问还有多少仪器需要“坚壁清野”,他们回答说没了,就这几件。

回到医院办公室,我向同事说起刚才遇到的事儿,他们都笑了。医院办公室的小伙子说:“我们也没办法,让穷给逼的。”

小黄不知是开玩笑还是说真事儿,问医院办公室的小伙子:“假如把B超机藏起来了,外国人问你们平时怎么给病人诊断,你们怎么回答,是说用手摸摸就知道了,还是说就等人家来援助?”

小伙子丝毫没有难为情的样子,说:“嗨,蒙外国人,好办。我们已经不是一次蒙他们了。特别是美国人,最好骗了,上次他们到医院来,我们说没钱买透视机,他们接着就把支票留下了,5万美元。市卫生局用这钱买了辆轿车,我们把剩下的钱发了奖金。”

我问程局长,怎么还有这样的事儿,程局长说:“这算什么,日喀则就是一个无底洞,可以说西藏也是个无底洞,你扔多少东西、多少钱,也看不出多来。等有时间,我好好跟你们聊聊。”

小黄还逮着厕所藏仪器的事儿不算完,又问:“你们把厕所锁起来了,如果有人要解手,怎么办?一进去,不全漏馅了?”

“嗨,他们来医院就是看看,也不是呆着不走了。有上厕所的,先忍着就是了。”小伙子说。

杜帝更多作品

世说文丛总索引