在拜谒王宫遗址和跟两位援藏老师聊天之间,我选择了后者

4月21日早晨,我们离开加查县城,翻过山口海拔4920米、长满杜鹃树的加查山,然后满眼荒寂、一路颠簸地行驶了整整一上午(其实还不到80公里路程),直到中午时,才沿着雅鲁藏布江中游一条支流非常难走的峡谷路段,进了曲松县城。

在位于县城西北方向的拉加里王夏宫遗址,我们结识了来自湖北的两位援藏老师张移福和吴文权。

张移福(左)和吴文权两位老师的身后右侧就是他们援教的曲松县中学

大约是在下午两点左右,车子停在遗址山脚下的空地上。我们在刺目的高原阳光下,仰头眯缝着眼睛,看着高处的建筑群遗迹,不能确定是不是我们要找的夏宫遗址。

在西藏,像这样兀立于光秃山顶上的、远看只见残墙断壁却依旧壮观的古建筑遗迹很多,而在海拔4000多米的地方沿着陡峭的羊肠小道爬山,实在是一件很吃力的事情,淮也不愿意爬到山顶才发现爬错了。因此我们站在路边逮人就指着山上问:“这里是不是拉加里王夏宫?”可惜,一连问了三个人,都是当地藏民,彼此使劲打手势,显然还是各说各的,谁也不明白对方在说什么。

正着急呢,从我们停车的空旷场地对面的一座院墙方向走过来二个人,很悠漫地散着步,离我们还有好几米远时,就听到其中一个南方口音大声说:“对,那上面就是夏宫遗址,走左面那条道儿,右面上去是加里寺……”看着他们一边说话一边走到我们面前,彼此都因一种语言上的亲近感而多了几分热情,尽管并非“乡党”。

说话的就是张移福,是一个天性热情的人,给我们指清道儿,还尽其所知地介绍了这座由末代拉加里王之父,于上世纪初奉旨随十三世达赖赴京觐见清廷末代皇帝返回后兴建的宫殿,以及后来遭毁坏的种种情形。

我们随口问了一句他们在这里做什么。因为不大像是做小生意或承包工程的,更不像我们一路上见过的各种跟我们一样的远游行客,自然便想到了多半可能是援藏干部。

果然是,面且是在县中学援教的老师,正是我要寻找的采访对象(一路上因为是跟队随机采访,多半是走僻壤之路,又加人地生疏,跟当地藏民语言不通,采访难度相对还是比在内地时要大许多,所以但凡遇到合适的采访对象,一定不

会放过机会),立马便转身跟王斌和王普说:“你们去看王宫吧,我要跟两位老师聊一会儿,就不上去了。”

作为山南地区最后一届对口援藏教师,他们既幸运又“不幸”地被分到了最艰苦的曲松县

张移福和吴文权两位老师在曲松县中学援教已经一年。他们分别来自湖北省赤壁市教育局和咸宁市通城县城关中学,是在去年3月份响应中央第5次援藏号召,报名申请进藏的,援教期限是两年。

很健谈的张老师讲:西藏山南地区是湖北省的定点援藏项目,跟他们同一批来的还有政法、医疗等各口的专业干部。教育口总共有10个人,都分到了各县中学。

地处西藏中南部的山南地区,作为古代西藏的政治文化中心和传说中藏民族的发祥地,向有“西藏江南”之称,境内如乃东县、琼结县、桑日县等重要的产粮县,都相对比较富庶,气候条件,交通以及人文环境较其它县域也要好一些。

但居于雅鲁藏布江中游谷地、喜马拉雅山北侧的半农半牧县曲松〈藏文意思为“三河”),自然环境却要恶劣得多,境内平均海拔在4200米以上,四面高山环绕,河谷狭窄纵横、仅4500米以上的山峰就有150多座,且多属于结构酥松,滑坡、塌方、泥石流多发的地质灾害区,因此各方面都相对闭塞与落后一些,师资力量也较别处薄弱得多,一直是山南地区援藏项目中的重点扶持对象,去年10名援藏教师在面向山南地区12个县级中学的分配中,曲松县中学分到了3名。

在我见到他们时,其中带数学课的吴望台老师因为高原反应引起心脏病,浑身浮肿不消,实在不能适应当地气候环境,已经调往琼结县中学了。我见到的跟张老师和吴老师一起散步的另一位代数学的年轻老师陈兴明来自重庆,是去年大学毕业分配时被直接引进的教育人才。

张老师讲,他们属于最后一届对口援藏教师,到明年七月份就全部返回原单位了,以后将全部采取从内地师范类院校应届毕业生中直接引进(有终身、有8年、5年、3年的),定向招生和分配以及响应“大学生志愿服务西部计划”号召自愿进藏援教等多种形式与渠道来补充和加强藏区基础教育的师资力量。

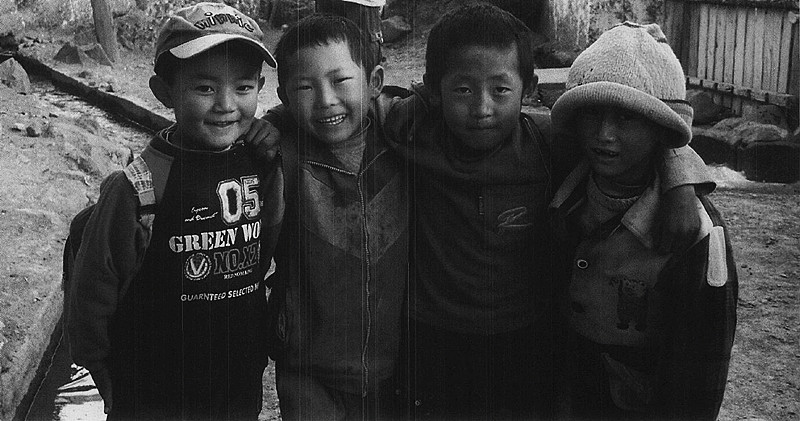

当地的学生

世界上最要命的课堂,莫过于老师和学生谁也听不懂对方讲话

讲到进藏一年多来的感受与体验,两位老师都显得很激动,有千言万语道之不尽的感觉,就连一直比较沉默温文的吴老师话也多了一些。

先不说个人生活,单就跟学生相处,就有讲不完的话题。张移福老师代初一至初二年级五个班的英语课,吴文权老师带初三数学。他们最先面对的最大的教学难题是语言不通。教学环境、设施、基础等等就算差一些,都不算是很大的问题,总有办法解决,但老师和学生无法交流,讲课、提问彼此都听不懂,这是最要命的。

曲松县县城人口仅有1000人左右,全县近两千平方公里的土地面积上,也只分布着15000口人,总共只有县城一所中学,学生多半来自偏远农牧区,毫无汉语基础,平常教学,老师和学生都进藏语,从内地来的老师,一句藏语也听不懂,更不会讲。这让他们在刚开始时,一走进课堂就抓瞎,不知道该怎么跟学生讲课。

尤其是张老师,明知道学校非常缺英语老师,在他来之前,这里基本就没有开英语课,但是在三种彼此完全陌生的语言中,没有一个可以沟通的桥梁,课几乎没法讲。

好在那些孩子尽管学习基础都很差,但非常纯朴诚恳,并且怀着单纯而强烈的求知欲望。讲台上张老师为了找到一种能够让他们明白的表达方式,像讲哑语一样打各种手势,做各种表情,搬来各种实物,急得抓耳挠腮,而孩子们则始终专注地睁着晶亮而黑白分明的眼睛盯着老师,从口型中模仿发音,从老师戏剧般的表演中去捕捉老师要表达的意思,竟然很快就度过了彼此完全不知所云、课程毫无进展的绝对陌生期,渐渐地在藏、汉、英三种语言和各种表情动作中,互相建立起了一种越来越自如的默契。

张老师在艰难地推进课程的同时,也积极地跟学生和当地老师学习简单的藏语,学生也更乐于在课间里教老师讲藏语。到现在,师生之间已经不存在太大的交流障碍了只是,外人听他们很热烈的对话时,却是听不懂的。

基本解除了语言障碍以后,他们跟学生之间也慢慢建立起了一种更亲密的关系和更深的感情,非常喜爱这些孩子身上天然的质朴与单纯。不过,也有忧虑,对这些孩子感情越深,忧虑越重。

这些孩子成长和生活的自然环境极其恶劣和艰难,这是大部分内地孩子无法想象的。他们大都离家很远,而且交通不便,只能住校,但目前学生宿舍还不够:他们虽然大部分都有很强的求知欲,但从小生活在至今都不重视教育的家庭环境中,在开家长会时,家长从不问孩子的学习成绩:到秋收季节或牧区转场时节,许多学生都被家长叫回去,失学率很高:学校师资力量薄弱,教学设备和基础设施也比较差,许多设备是内地捐赠的,都很旧了,有些已经不能用:根本没有现代化电教设备;环境与消息闭塞,很少有机会与外界沟通交流……所以,尽管过去20年中,国家对西藏的教育投入和援助在不断追加与提升,但其基础、尤其是远离城市的偏远农牧区和经济落后地区,跟内地的差距还是很大。

在生死一线之间经历过对自身生命力与意志力的最大挑战,这将是一笔终生受用无穷的巨大财富

当然,对于内地援藏人员来说,除了在完全陌生的环境中开展工作,所遇到的种种困难和难度需要很强的耐心、爱心、责任心去克服以外,每个人首先都要面对高海拔地区恶劣的自然环境对自身生命力与意志的挑战。

去年3月1日,他们从湖北飞抵拉萨,未做停留,就直接到了县上。当时,三个人都有很强烈的高原反应,嘴唇全是乌青的,呼吸困难,头炸疼,耳鸣,眼晕,恶心,流鼻血……下了车,人跟走在棉花团上一样,感觉随时都能飘起来飞走。其中最严重的是张移福老师,因为从内地走时有点感冒,当时没在意,一到县上就转成了肺水肿,被送到县医院抢救,处在半昏迷状态中,非常危险,而县上的医疗条件又相当差,都比不上内地好点的乡卫生所。好在抢救及时,加上自身身体素质比较好,很快就康复了,但是,流鼻血却一-直断断续续持续了半年多才好,而且他们三个都经常会感冒、发烧,拉肚子。有时在晚上发病时,满城也找不到一个大夫大家急得团团转,也只能等第二天县医院上班。

半年以后,张老师和吴文权老师就慢慢适应了,而吴望台老师的情况却并不好转,反而日渐严重,才被组织出于安全考虑,调往气候条件好一些的地方。吴老师坚持不愿走,也希望能像两位同伴一样,凭着意志力,扛过最艰难的时期,让身体慢慢适应这里的气候但是,他终究没能扛过去,反而引发了其它病,再呆下去,随时都会有危险,才不得不离开。

张老师讲,其实高原反应、生病等,只要渡过危险期,倒不是最难捱的事情,最难捱的是寂寞和日常生活必需品的极度匮乏。在这里,交通非常不便,没有固定班车;每年到11月份左右,就会大雪封山,而且风沙很大,每天都在刮大风,尤其到晚上鬼哭狼嚎的,吓得连门都不敢出:到了四月份才开始不下雪:五、六月份以后又经常下夜雨,一直到九十月份以前,随时都会因塌方、滑坡、泥石流而阻断交通;就算有假期和休息日,也哪里都不敢去,不知道出山以后,什么时候才能返回;但是,长期吃不到蔬菜和水果(县上根本买不到),又没有任何文化、娱乐活动,就连在内地时每天打篮球的爱好也只好中断(学校倒是有篮球场,但是稍微一跑就会喘不上气)。物质生活和精神生活的双重匮乏,加上对远在万里之遥的家人和朋友的思念,使得工作之余的个人生活极其枯燥与寂寞,遇到学生放假的时候,他们也冒险出山去。

他们讲第一次坐汽车打算去山南玩两天,再买一些吃的东西和生活用品,结果车没走出多远就下来,又徒步返回,因为从没见过那么危险的路,吓得不敢走了。后来,吓过几次,胆子也就吓大了。

去年寒假,他们回了趟家,原则上,两年援藏期间,是不允许回内地的,但是,他们跟其他单位不一样,假期太长,没有事情可做,没有地方可去,日子很难过:而且,大雪封山后,生活都成问题,藏餐吃不惯,又没有别的东西可以吃,什么都买不到。所以,征得组织同意,他们便破例被允许回内地过了春节。

问他们既然条件这么艰苦、困难如此之多,会不会因为当初报名援藏而感到一些后悔?他们说,条件的确比来以前所想象的艰苦得多但是基干两方面原因决不后悔:一则,这里的确需要人才——各方面的专业人才,一个中学英语老师和数学老师,在内地,尤其是在城镇,面对的是激烈的岗位竞争,而在这里,感觉到的却是极其的紧缺和重要,对一个人和一种职业来说,没有什么比在最需要的地方发挥才智更欣慰的事情了;二则,单就个人生命体验来说,两年的援藏生活,虽然经历了人生中最大的艰难困苦,却也是一生中受用无穷的一笔财富;还有一点,就是一年多的相处,他们跟这里的学生和当地教职工都已经建立了很深的感情,想到明年要离开,大家都会恋恋不舍的。

原载《新西部》2004年第六期

胡香更多作品

世说文丛总索引