自我认识“杜鹃花王”,他就是一身工人打扮。某一天我看见他侍弄杜鹃花时戴着眼镜,竟让我吃了一惊:“这不是个上档次的知识分子吗?”见我惊诧,他仿佛很抱歉,嘿嘿低笑着说:“眼花了。”当时他养的杜鹃花是东洋杜鹃,很贵重,似乎人以花贵,他的名气很大。见我喜欢花,就给了我一盆名曰“五宝珠”的杜鹃,我抱着它回家走,一路上很多人跟着我看它,也不断有人追我询问价格、在什么地方买的。他老人家为人低调谨慎,一直是我的榜样,直到我白发苍苍,稍有得意,就想到了他。

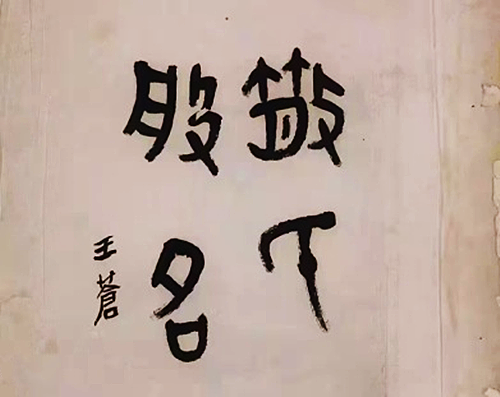

我的朋友和他的弟弟都拉小提琴,但它和他的弟弟后来的建树却不在提琴上。在这里我认识了音乐教师徐晴先生。因为我们在一起谈论中国诗歌居多,徐晴先生就送我一本蜡版刻字油印的《中国乐律史》。这本书是王苍写的。它的内容也许让我的朋友深深爱上了诗词格律,乃至至今他写古代格式的诗词,凡题目里标示律、绝及词牌的,均中规中矩,好严整,从不荒腔走板。我则不然,反而避之不及——这也是我读王苍《中国乐律史》的收获。

徐晴先生见我喜欢古诗,就写了一纸介绍信,叫我去求教王苍先生。

王苍,1900年生。1942年来青岛居住。1946年入国立山东大学图书馆,1958年随山东大学由青岛迁至济南,随即被打成右派。1961年退职,返回青岛养病。从上面他的履历,他在“文革”中的处境可想而知。

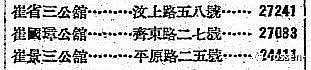

我见到王苍时,他住在黄岛路距公厕不远的地方,住一间不足10平方米的房间,地面潮湿,有限的书籍、纸张都要放在几块半头砖垫起来的肥皂箱上——那种稀疏松木板钉成的肥皂箱,青岛洗衣皂肥皂箱上;一张小小的学生课桌南面抵着向南的小窗户;他的房屋临邻居的房屋太近,阳光当午才能照见他的窗台。小桌的西面临着门,门前邻桌狭窄的空间,算作进屋的通道,他面东而坐,桌面上没有太多东西,除了水杯之外就是他写的书稿。我拜访他的时候,他正在写《说文解字疏证》。

我先看到的是,他在稿纸的文字当中画了一个左歪头作长袖舞的古装女子,还有一个右歪头作长袖舞的古装女子。我不知道他这是在释“夭”字例证举《诗经》“桃之夭夭”,只觉得他画形体的线条不利落,是笔不好,就说自己下一次来送他几只勾线写字皆宜的“小红毛”。他见我对文字意义懵懂,就说出他研究的一项心得:《说文》字音、字义常常分辨不清,如“马”,许慎说“武也、怒也”,你理解马匹和动武、发怒有什么关系就错了——因为“武也、怒也”是“马”字的读音;“马”是象形并形声的字。说到这里他仰起头来模仿马的嘶鸣:“呜呜呜呜呜……”模仿的声音非常洪亮圆润,如同歌咏演出。过后我学给徐晴老师听,徐先生说:王苍当年教过音乐,中高音可比专业歌者。王苍先生善于鼓古琴,是诸城派古琴的代表人物。现在许多学古琴的人,很尊崇诸城派古琴的传人,因为史前的帝舜是借琴寓教的圣人,在这样的旗帜下,又有王苍先生这样的贤人续为传人——故而故宫博物院文物鉴定专家郑珉中先生,在1937年至1939年曾随王苍先生学古琴。

王苍先生高大白皙,偶尔见他徐行于黄岛路上,总是手提着一点点鲜面条或机制馒头什么的,从来目不旁顾,更也无人和他打招呼。我和他说话常常露出“愤青”语句,他只是用心的听,从不介入。我带杜大恺先生看他的字,杜大恺说,只有四大皆空的人才能写得出这样的字。但我奇怪他为什么会被打成右派,“文革”也未逃脱批斗。王苍生于生于1900年,1977年8月18日,大概因心脏病辞世。

介绍我得以认识王苍先生的徐晴老师,因太太欲求过炽而离婚。后来在北京找了一个对象,带着自己的钢琴去了,把对象的儿子培养到美国读音乐学院,也跟着去了美国。去美国后,他那后续的女人和他也离婚了,一个人在美国靠救济金和中国的退休金生活。平时在家弹弹琴,星期天去教会聚会,得些救济食品生活。其间回中国几次,若在青岛就住在我朋友家里。2017年前回来一次,返回美国就去世了。是朋友们把他的后事料理了——这是他在镇江的外甥女打电话通知我朋友的。他的同学杜鸣心,是芭蕾舞剧“红色娘子军”的作曲,上次徐老师回来让我朋友帮他打了个电话,不知是杜鸣心女儿还是保姆接的电话,杜本人大概是不能接电话了。徐晴老师和杜鸣心都是陶行知先生的学生,当年都是孩子剧团的学员。我不能忘记的是和徐老师讨论过宫商角徵羽五音音律的时候,因写散记纪念。

王晓强更多作品

世说文丛总索引