京剧旦行“程派”和生行“言派”风格特异,在菊坛各树旗帜,程艳秋与梅兰芳、尚小云、荀慧生并列“四大名旦”,甚至一度与梅兰芳分庭抗礼,为一时之瑜亮;言菊朋与余叔岩、高庆奎、马连良为“前四大须生”,谭鑫培之后以老谭派标准传人为号召,颇有老生领袖之姿态。

程砚秋身后,程派无疑是目前最具影响、传人日众的流派之一,专业和业余都不乏优秀的后继人才,深受观众的青睐,显示出程派艺术强劲的生命力。

而纵目当今梨园界,言派传人却屈指可数,可谓萧条,青岛号称言派中兴之地,可是偌大一个青岛京剧院除了退休的任德川先生,在职的竟无一人传言派衣钵。

说到程砚秋和言菊朋两位菊坛前辈,不能不说他们在世时行业内外对他们的评价:程腔被比作“鬼音”,而言派则被讥为“无嗓”,今天该怎样理解呢?

祖上身世显赫 均非梨园世家——

丁秉鐩先生在《青衣·花脸·小丑》一书中,对其身世记述甚详:“程砚秋(原名程艳秋)是满洲正黄旗人,煦斋相国的五世孙。到他父亲,还世袭了旗营将军职位,可以说是贵族子弟出身。鼎革以后,家道中落,父亲贫病交加,母亲做女红来维持家计。”程砚秋夫人果素瑛说:“砚秋的先祖也不姓承而是姓李。听婆母讲,我家的祖籍在东北吉林长白山,今吉林省通化、临江一带。原来家藏一张文牒,是用宽达一指长尺许的白毛头纸书写的敕令,上记巴特鲁兵远征朝鲜的事,表彰了先祖的战功。陈叔(通)老看了这张文书连说这是好东西,嘱咐我要加意保存,可惜在扫‘四旧’时把它同家谱一起烧掉了……过去有人考证过,说乾隆朝的英和是砚秋的五世祖,张次溪先生在《程艳秋传》里也有‘满洲煦斋相国五世孙也。父袭旗营将军职’的话,不知考证得对不对,不过家里确实保存有一方‘四代翰林之家英和之印’。”查煦斋相国乃索绰络·英和(1771年5月27日—1840年7月8日)之号?,英和,初名石桐,字树琴,一字定圃,号煦斋,别号粤溪生,索绰络氏,满洲正白旗人。清朝大臣、书法家。礼部尚书德保之子。英和还差点成了权臣和珅的女婿。如果此说准确,那程砚秋应该是正白旗人,丁先生和一些程传作家将其写成正黄旗,大概是因为这个原因:“砚秋的曾祖父阿昌阿,曾祖母王氏也是官宦门弟,传到他父亲荣寿仍然是世袭爵禄,住在德胜门里正黄旗界内的小翔风胡同老祖宅,砚秋就是在这儿出生的。”(果素瑛语)

从索绰络到程姓,因是在旗的,指名为姓,他最早的官名叫承麟,出师以前由恩师罗惇曧(字瘿公)先生作主把“承”改为汉姓“程”的。他最初的艺名也不是砚秋,而是程菊依,以后又改称程艳秋,字玉霜,最后才改为程砚秋,字御霜。

言菊朋(1890年12月29日-1942年6月20日),出生于北京。蒙古正蓝旗世家子弟,姓玛拉特,名延锡,号仰山。“延” 与“言”谐音,遂取以为汉姓。曾祖松筠(穆麟德:1752年-1835年),号湘浦,一说晚号百二老人,玛拉特氏,蒙古正蓝旗人,清朝名臣。历乾隆、嘉庆、道光三朝共五十二年。笔帖式出身、历任内阁学士、内务府大臣、两江总督、两广总督、协办大学士、东阁大学士、武英殿大学士,吏、户、礼、兵、工五部尚书,三度在军机处上行走。松筠性情鲠直,不随时俯仰,仕途屡起屡蹶,曾于嘉庆兵部大印丢失案被大贬,多次遭褫职,晚年益多挫折。道光十五年卒,谥文清。言菊朋之女言慧珠说:“我们是蒙族人,世代当着满清王朝的武官,所以,祖父就把父亲送到陆军贵胄学堂去念书。”作为松筠的玄孙,言菊朋小时就学于陆军贵胄学堂,满业后,曾在清末的理藩院,民国以后的蒙藏院任职。

程砚秋和言菊朋都是贵胄出身,祖上曾经风光过,程家到砚秋时已然败落,言家到菊朋时尚有余荫。

砚秋少年早慧,菊朋大器晚成——

砚秋还叫承麟的时候,一家人其乐融融,过着无忧无虑的生活。可是好景不长,小承麟的父亲突然罹患急病谢世,父亲去世后,大哥二哥仍在皇宫当差,母亲则带着年幼的三哥和小承麟靠着父亲留下的一些积蓄生活。头几年还勉强过得去,渐渐便力不能支了,失去生活来源,承麟的母亲只能靠变卖家产维持生计。为了生存,还不得不搬到南城天桥一带的穷汉市。靠着母亲做些针线活儿,全家人勉强得以生存。同院一个唱戏的大叔可怜他们娘仨实在太苦,他见小承麟长相不错,就和其母商量,让孩子去学戏。就这样,六岁的承麟被“写给”荣蝶仙学戏,对程砚秋的这位师傅,《百年梨园琐记》这样介绍:“荣蝶仙,男,京剧花旦。字春善。在清末陆华云主办的长春科班作科学艺,与李洪春为同门师兄弟。在搭班唱戏时,收程菊侬(即后来的程砚秋)为手把徒弟,教授身段武功。”从前学戏和学徒差不多,先与师父立下字据,写明言明学艺期间,生死不保,如半途停止,须向师傅交纳赎金,以及几年期满,学艺期间的食宿问题,满师后给老师义演若干年作为报酬条件等等。程砚秋所立字据是以八年为期。满师后还须继续效力二年(有说一年),即在两(一)年之内,全部戏份(即京剧戏班中付与演员等人工资的一种形式)收入都要孝敬老师。

承麟刚入师门,根本不能练功学戏,整天带小孩、干家务,像一个佣人。过了一段时间,母亲去荣家看望儿子,见师傅根本就不提让儿子学戏的事儿,心里很是着急,于是又托人找荣蝶仙说情。终于,师傅开始让承麟学戏了,先练武功,向荣春亮习武生。一年后向名武生教师丁永利学戏,后因扮相秀丽,改从陈桐云习花旦,荣蝶仙渐渐发现小徒弟的嗓子不赖,长相清秀娟丽,嗓音极佳,是天生唱戏的料,决定让他师从陈啸云改学青衣。

那个年代学戏,非门里出身的人家想有成就,比世家要难,学旦角,承麟是遭了大罪的,每天练功时脚上都要绑着木跷(踩跷是花旦和武旦演员必学的一门技巧),甚至要踩着跷给师傅干活,即使是睡觉,木跷也不能拿下来。荣蝶仙脾气暴躁,稍有不快抬手就打,还常常无端拿他出气。程砚秋的腿上曾经有一个淤血结成了血疙瘩,就是荣蝶仙打的,直到成名后赴欧考察戏剧才被一位德国医生治好。程砚秋后来回忆:“学艺的八年,是我童年时代最惨痛的一页。”程砚秋童年基本功训练异常艰苦,他以惊人的毅力接受了这些训练,熬过了他惨痛的童年。也正是因为荣蝶仙授艺时残暴、凶狠,对跷功要求尤其严厉,使程砚秋童年时得到严格的训练,幼功非常扎实。可以说,程砚秋这个角儿是师傅打出来的。十一岁登台演出,以其超凡的文武之功,唱、念、做、打崭露头角,行内外耳目一新,可称为早慧!

程砚秋学戏成角诚非得已,而言菊朋的下海是自己心甘情愿的。

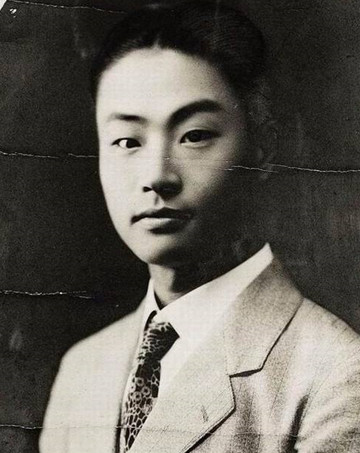

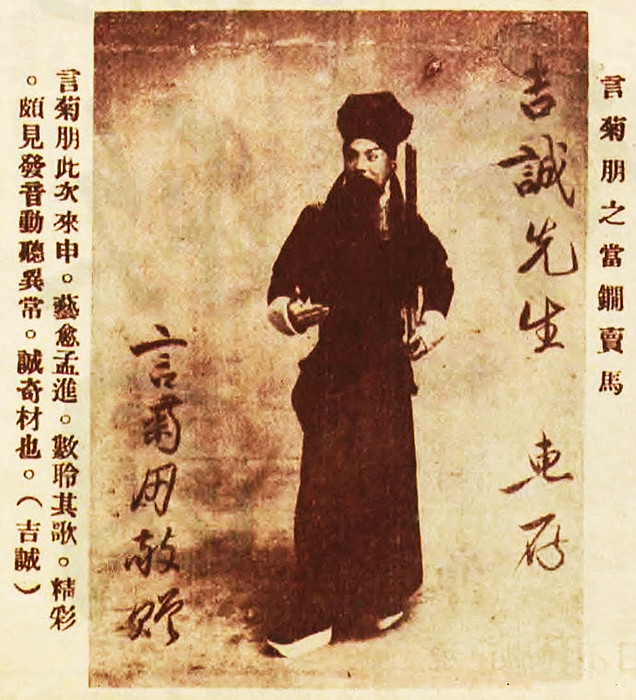

晚清民初,满清贵族热衷京剧的人物大有人在,他们构成了清末民初北京京剧票房的主体。著名的票友如红豆馆主(溥侗),倾心学习谭鑫培的艺术,造诣非凡,水平远在当时许多谭派知名艺人之上。民国的《立言画报》称:“清末民初,(言菊朋)固一翩翩少年公子也。彼时贵家子弟多好戏剧,菊朋幼聪颖,尤乐此道。民国二年,菊朋供职蒙藏院,常与侗厚斋将军游,是菊朋学艺之初步。侗将军行五,以辈分论菊朋呼为五叔。其后经甜水井锐雨生君之介绍,在元宝胡同侗宅正式磕头,自此以后遂呼侗五爷为老师。”作为谭粉的言菊朋,“每逢老谭有戏,风雨无阻,躬观必到。此时菊朋收入有限,听戏之资,皆其友人钟岳森代出。钟为奎乐峰先生哲嗣,亦耽于谭剧者也。两人听戏,一记词句,一记身段,更迭为之,决不间断。每有心得,或不甚透彻之处,归来即向侗五爷请益。侗广交游,座上客常满,钱金福、王长林、王瑶卿诸老皆出入其门。菊朋习艺,侗有时转请钱等代教,故菊朋得此三人指点之处,亦复不少。当时都中票房以言乐社之人才称盛,菊朋亦其中健将之一。”(《立言画报》)言菊朋经常去观看谭鑫培的戏,围绕着他有一批所谓的粉丝群,当时称作“言党”,这些人到戏院看戏,有人记老谭的身段,有人记老谭的戏词,然后回去共同钻研。当时即有传出,言菊朋抽烟、走路都模仿谭鑫培的做派,以至于乱真。初唱为票友身份,专学谭鑫培,以演《战太平》《四郎探母》《桑园寄子》《捉放曹》《南天门》《空城计》《汾河湾》等谭鑫培常演出的剧目受到好评,被誉为“谭派名票”。1923年梅兰芳赴沪演出,约言菊朋同行,协助梅兰芳演剧,因此时言任职于北京的蒙藏院,遂托人请假以名票身份同梅赴沪演出。然而,由于旧时代对演艺业的轻视,言菊朋遂以“请假唱戏,不成体统”的名义,被革退职位,丢了饭碗。迫于生活,加之对京剧的酷爱,又得梅兰芳、陈彦衡鼓励,言菊朋正式“下海”成为专业演员。他是前四大须生中唯一一位由名票而半路下海的,也是文化层次最高的一位京剧艺人。此年他33岁,可谓大器晚成。

程腔鬼音幽咽 言声鸟啭委婉——

民国年间李宣倜(释戡)论及程砚秋,说:“程艳秋(即程砚秋)……其嗓音狭而浑,不吐开口之字,迄今犹带脑后之鬼音。凡低亢不续之处,能藉鬼音以维系之,独开前辈未有之奇举,世诧为异禀。腔调则私淑瑶卿,而每参以己意,变本加厉,幽诞亦如其人,故时称程调。”从此,“鬼音”成了程腔的符号。所谓“鬼音”,是戏曲界的一个术语,指“童年旦角未变嗓以前,皆有极幽细之高腔”。按程砚秋6岁从荣蝶仙学戏,11岁登台演出,13岁倒仓,旋得罗瘿公的帮助,15岁变嗓成功,乃问学王瑶卿,并拜梅兰芳为师,18岁开始独立挑班,一举而名声鹊起。李宣倜“鬼音”的点评,便在此际。

程砚秋一生中最重要的贵人有两位,一位是罗瘿公,这位康有为的弟子幼攻诗文,青年时期就读于广雅学院。23岁中副贡,官至邮传部郎中。民国后,先后任总统府秘书、国务院参议、礼制馆编纂等职。后愤于袁世凯复辟帝制而弃政攻文。与王瑶卿、梅兰芳深有交往,尤与程砚秋交谊深厚。程砚秋在艺术上取得成就,是与罗对程的尽心指导,全力资助分不开的,民国七年(1918)三月,他花一千三百银圆替程砚秋从荣蝶仙处赎回自由身,为程家安顿住房,给程砚秋添置行头编排新戏,请徐悲鸿为他作画,还教他读书习字、钻研音韵,请人来排昆曲,每周一、三、五亲自接他去看电影,更为程砚秋牵线拜梅兰芳为师。甚至,罗瘿公改“菊侬”为“艳秋”的艺名,并介绍他到“通天教主”王瑶卿那里学戏。

程的另一位贵人就是王瑶卿。王瑶卿1906年入同庆班,为谭鑫培所器重。1909年自己组班演出,改变了以往京剧舞台上以老生领衔的局面,形成独树一帜的王派,时人将他同谭鑫培并称为“梨园汤武”。46岁时因“塌中”而离开舞台,致力于戏曲教育事业,在戏曲教育方面堪称一代宗师,其入室弟子数以百计,四大名旦均是其学生。王瑶卿是一位颇具创造精神的艺术大家,他在继承前人表演艺术的基础上,将青衣、花旦、武旦融合一体,创造了“花衫”行当,在唱腔、表演、服装、化妆等方面,都作了大胆的改革。梅兰芳曾说自己是“按他的路子完成他未竟之功的”。程砚秋扬长避短,创造“程腔”,也是在他直接指导下完成的。对此,丁秉鐩先生叙述尤详:“程砚秋拜在王瑶卿名下的时候,已经快二十岁了,也过了仓期了。王瑶卿一看,凭他的嗓子,如果还按老腔唱下去,长成大人以后,观众便不会原谅他的童子音,而且目为鬼音,就快没饭吃了。于是他自出机杼,凑合程的嗓子,编了些若断若续、藕断丝连、走偏锋的险腔,以纤巧、婉转取胜。没想到台底下听腻老腔老调了,对这种新颖的腔调,好奇,欣赏而喜爱,于是一炮而红,观众趋之若鹜。”

一时间程腔那种“凡低亢不续之处,能藉鬼音以维系之”的幽咽效果,轻如吁气,细若游丝,其啾切凄警,低而不沉,亢而不高,微妙稀有,直如鬼斧神工,不可思议而难能企及,都说程派的“唱”是一绝。不久即与梅兰芳几乎并驾齐驱,并合尚小云、荀慧生被称为“四大名旦”,他们共同的师傅王瑶卿对他们有一定评:“梅兰芳的‘样’,程砚秋的‘唱’,荀慧生的‘浪’,尚小云的‘棒’。”他独占一个“唱”,足见程腔之魅力!

言菊朋下海后,起初唱的是原汁原味的谭派唱腔,形神兼备,惟妙惟肖,因而在京城舞台上声名鹊起。至民国六七年间,他与陈彦衡一见便成莫逆。陈彦衡,又名鉴,字新铨,擅长京剧胡琴,私淑梅雨田,对京剧生旦唱腔深有研究。陈彦衡得“谭(鑫培)之神髓特多”,为谭伴奏,水乳交融,使谭“敬佩不止”。与谭谈音韵,更使之折服。他的胡琴腕劲和指法胜人一筹,琴声婉转悠扬,极尽抑扬顿挫之能事,被誉为“临水笛韵”“胡琴第一”,成为京城的“胡琴圣手”。“菊朋之谭腔更经陈四(彦衡)之详细指点,艺遂大进。”丁秉鐩先生认为:“对于直接间接学谭,所下功夫之深,言菊朋可算是傲视群侪,称为第一了。”于是在演出时,挂出“谭派正宗”的牌子,“言菊朋对于字眼,非常有研究,分四声,辨阴阳,嘴里没一个倒字,在老生内外行里,堪称独步。余叔岩是对字眼有深厚修养的,有时也向言讨教。”(《孟小冬与言高谭马》)在民国十年(1921)前后,言菊朋在春阳友会走票时期,年轻力壮,对谭派有深厚造诣,加上陈彦衡的胡琴衬托,在观众眼里,他是谭鑫培的真正继承者,这时候他声名显赫,地位俨然在余叔岩以上,同时给学艺不精的谭氏后人形成了巨大压力。当时梨园界公认谭鑫培的儿子谭小培,在其子富英崛起之前,无法承担继承谭派的重任。因而在谭富英成名后,曾经有这样一副漫画,谭小培夹在谭鑫培和谭富英的中间,左顾右盼,对谭鑫培说:“你儿子不如我儿子”,又对谭富英说:“你父亲不如我父亲。”时人以为笑谈。

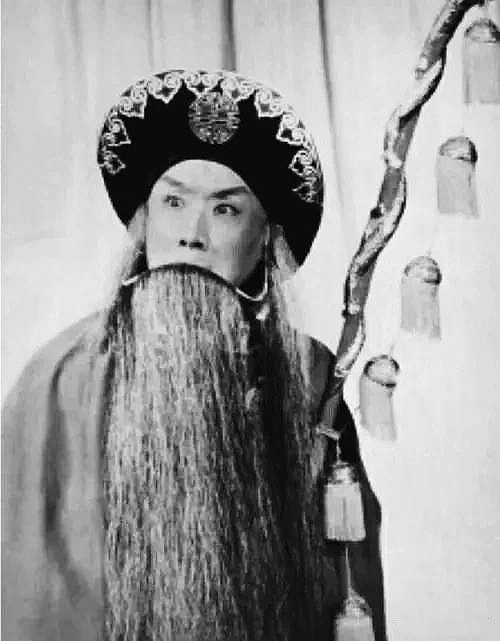

可是好景不长,言菊朋嗓音发生变化,无法再继续演唱谭派韵尾的唱腔。于是言菊朋大胆改革,利用自己变嗓后的声音条件,结合其造诣非凡的音韵学知识,创造出了跌宕起伏,韵律有致的言腔。其女儿言慧珠说,言菊朋常和王瑶卿先生研究曲调,吸收旦角的唱腔。所以言腔能在苍劲之中兼有妩媚和缠绵的感情,而在一气呵成之中又有深婉不迫之趣。言腔听起来句句婉转清扬,但细细品味,又可发现每一字都符合声韵的规律(内行称之为字字不倒)。他的唱腔主要特点是变化多,有情感,讲究吐字发音,注意气口(即歌唱中间的偷气换气),强调行腔时音节的起伏顿挫。在那个时候,他的唱腔,比之余叔岩仿佛要刚中见柔些,比之马连良又似乎要柔中见刚些,因而可以说自出机杼,独领风骚,言派也因而成宗立派,对发展京剧流派艺术作出了不可磨灭的贡献。

冠盖满京华 斯人独憔悴——

这两句诗一句可给程,一句适合言。

程砚秋身形高大,与所饰演的角色差异颇大,每次登台,当他启唇吐声,幽咽的“鬼音”仙韵立刻弥漫全场,惊采绝艳,顿时忘其体型。予生也晚,当然无缘观赏程砚秋的演出,但他唯一的影像《荒山泪》还是不止一次地看过的。只觉其形象,恰如徐悲鸿的山鬼;而其音韵,恰如刘旦宅的山鬼。“硕人”而倩影,“鬼音”而仙韵,秋之为气,悲而不哀,哀而不伤,幽诞两清绝。舞台大天地,程腔如石破天,鬼夜哭,自然秋声大雅!恰如诗歌史上的“鬼才”李贺之“秋坟鬼唱”“雨冷香魂”。

尽管程砚秋自己的子女无一人从事演艺,他一生洁身自好,不近女性,不愿收女弟子,使其收徒范围受到限制,可程派艺术至今传人颇多,得到发扬光大。他的弟子有荀令香、陈丽芳、徐润生、刘迎秋、王吟秋、赵荣琛、李丹林、尚长麟等,都是男性,其中荀令香(正是在收荀令香的仪式上,程砚秋宣布改名“砚秋”)和尚长麟分别为荀慧生和尚小云的儿子,徐润生和刘迎秋都是票友。程派三代几乎全是女性了,她们限于性别、天赋和各自师承所本,都很难完整体悟真正程派的精髓,即程派的声音幽咽婉转、若断若续,似使劲似不使劲,用的是一种“虚音”,但声音根底是浑厚而能响堂的,但今天舞台上所见的程派传人,无论自己的嗓音本钱如何,一味哑着嗓子,将声音中亮色拼力遮掩,其实是走入了误区,所以今天才有程砚秋唱的最不像程派之说,从这个意义上说,程砚秋的艺术也是寂寞的。

相比程派,言派传人寥若晨星,更显寂寞。

言派艺术的主要特点,在其演唱。言菊朋有较好的文学修养,对音韵学研究颇深,他能够根据语音和声乐科学的道理,正确地处理字、声、腔的关系。言演唱所遵循的“腔由字而生,字正而腔圆”,正是他演唱实践的概括性总结。听言菊朋演唱,字清而不飘不倒,声音清润响亮而不焦不暴,腔高苍劲圆柔富于变化,是他科学地进行演唱实践所获得的声乐效果。言派演唱艺术的另一特色是在表达感情时的真切细腻,尤其擅长表达悲苦、凄凉的感情。他常说表演艺术“必须求其神似,而不能求其貌似”。他认为创造言派唱腔的目的,“不但在于娓娓动听,而且在于表现复杂细腻的感情”。可惜,真正体会理解到这些的实在少而又少,其女儿言慧珠在回忆父亲的艺术生涯时,不无遗憾:“我父亲在四十岁以后,由于环境不好,心情欠佳,体力日衰,就根据自己的嗓音条件,改走精致纤巧,讲究韵味的路子。结果引起了北京一些保守派的非议,他们认为言菊朋既然学的是谭派,就只能做谭派的‘孤臣孽子’,不能有所改革。他们把言腔斥为怪腔,口诛笔伐,不遗余力,加上我父亲个性耿直,不善交际,所以约他演戏的人就越来越少了!”由于言菊朋的演唱与当时绝大部分的演员都不一样,特别是与马连良通俗流畅的马派唱腔相比,更显得十分另类,因而被视为言氏怪腔。就连自己的儿子言少朋开始也没有传承言派,而拜了马连良。言菊朋生性耿直,不善交往,不屈从于势力,一生郁郁不得志,晚境尤不佳,最后悒郁而终。他业余喜植花草,尤善种梅、兰、竹、菊,这也是他清秀、素雅艺术风格在生活中的体现。临死的时候,对自己的儿女们说:“时人都谓我言某的唱腔为怪腔,其实我的新腔都有高深的声韵知识为基础,后人总有一天会理解我言某创造新腔的苦心孤诣的。”

言有二子三女,长子言少朋,工老生,马连良弟子;次子言小朋,原工武生,后从事电影事业;长女言伯明;次女言慧珠,工青衣花衫,梅兰芳弟子;三女言慧兰,亦为演员。1931年在上海正式收了两位高徒,这二人皆为沪上票界名宿,一位弟子是中国第一台钢丝录音机的发明者宋湛清先生,另一位弟子是李家载先生。言派传人有:张少楼、毕英琦、刘勉宗、任德川等。其孙言兴朋,颇能承继祖业,可惜早早远走美国了……

于学周更多作品

世说文丛总索引