在青岛的文学圈子里——如果有这么个圈子的话——我跟杜帝兄是认识最早的。上世纪八十年代末,我刚大学毕业,由北京来至青岛,仿佛一下子从水草丰美的绿洲跌进了寸草不生的文化荒漠,新愁添旧郁,愈加感到孤单和苦闷。

那时候杜帝兄在广播电台工作,也是已经成名的作家了。然而我与杜帝兄的结缘却是因为音乐。某一天,作曲家、电视连续剧《虾球传》等音乐的作者马丁,和蒋大为来青岛演出,我的同事姜启云先生恰与马丁是小学同学,经过一系列接力介绍,我与前来采访的杜帝兄认识并有了交往。

后来我们联系就多了,我经常利用杜帝兄在广播电台工作的便利,去找寻翻录音乐,因为杜帝兄的关系,我与青岛的文学圈有了一些接触与瓜葛。

整个九十年代至新世纪初,我基本在做一些别的事情,期间杜帝兄去了西北大学进修。不过我仍然关注杜帝兄的创作,那时候他写诗,也写一些小说和纪实特写。据他自己说,他经常在梦中被诗歌摇醒,赶紧从床上爬起来,懵懵懂懂地写下一些只言片语,再沉沉睡去。可见此兄对于诗歌的痴迷程度。至于杜帝兄的小说,我认为这种形式不太适合他,以他诚实的性格,很难做到完全的“无中生有”。

后来,杜帝兄仿佛一下子找到了某种抒发方式,他专攻散文,也取得了不菲的成绩。于是,一篇篇珠玉般的文字铺陈开来,颇有目不暇接之感。他研究散文理论,经常演讲;也进行散文实践,不断写作,作品也以几乎每年一本的速度出版着,递增着,向著作等身的尺度迈进。

递到我手里的这本《铁路宿舍》就是杜帝兄最新散文实践的结晶。

“铁路宿舍”是青岛老四方区的一处铁路工人宿舍,位于温州路1号,原是日本人侵占青岛时所盖。据作者描述,建筑基本是“平房,但很高,用方石块砌成,一面像刀切一样,另一面则斜下来”,“远远看去,呈东西方向排列的房子组合成整齐的锯齿形”,所以作者称之为“锯齿形的石头房子”。(以上引文见《锯齿形的石头房子》)

铁路宿舍的大院,拢共有七八百户人家,如果是在农村,这算是一个比较大的村庄了,杜帝兄的记录颇有了村庄史或曰区域史的意义。

近年来,中国的散文创作正在呈现一种趋势,逐渐摆脱腐朽孱弱的伪抒情和“宏大叙事”的陈词滥调,向个人史、村庄史、区域史开掘跃进,《中国的梁庄》《出梁庄记》《大地上的亲人》《一个人的村庄》等都曾引起过不小的阅读风潮。

这一类写作被称之为纪实文学或非虚构文学。“非虚构”这一概念最早是上世纪七十年代西方文学界首先提出来的,也被称为“第四类写作”,以叙事性、亲历性,并以强烈的文学性区别于纯粹的新闻报道。

对于生于斯长于斯的杜帝来说,文本的叙事性、亲历性不容置疑,而多年诗歌和小说的训练,杜帝的文字中又不乏文学性。翻开《铁路宿舍》,浓烈的文学语言就像浓雾一般弥漫烟煴,比如,一只猪闯进了铁路宿舍,“我们看到呼哧呼哧喘气的猪,斜楞着眼”,“受惊吓的孩子嗷嗷地往炕头上钻,有的老人跺着脚骂,不知是骂猪还是骂我们幸灾乐祸旁边看热闹的”,“我们跟在猪后面,鼓掌,呐喊,跺脚,全都笑得前仰后合,有的快笑岔了气。”(以上引文见《汽车上掉落的猪》)

一幅生动有趣的老城浮世绘呼之欲出。

再比如,建龙养蟋蟀,他要把蟋蟀养过冬天。终于下雪了,满世界找不到一只昆虫,只有建龙的蟋蟀还活着。正在大家欢呼跳跃的时候,建龙的蟋蟀却死了。

“我看见建龙用手捂着蟋蟀罐,哭了。他大滴大滴的眼泪流到手背上。”(《建龙的故事》)

其实何必到国外寻找文学的圣经,自从太史公以来,中国一直就有秉笔直书的传统。就连大鼻子老外也深受司马迁的影响,新近去世的耶鲁大学教授、著名历史学家史景迁就以其名作《王氏之死》,反映了在清初那个大时代的背景下,山东郯城几个小人物的命运,丰富的历史细节至今令人唏嘘。

文学的核心仍然是细节描写,有些文字所记,虽然激情滔滔豪气满怀,“时代”“历史”等大词一应俱全,但常常缺少一些更细微的部分。杜帝也以他的董狐直笔,记录下了那个荒诞年代里丰富的历史细节。

“我看到一个男人的尸体,附近一些黑红的血,男人只有身子,没有头,我接着发现了这个死亡男人的头颅,他的脖子被铁轨整齐的轧断了,一个孤零零的头颅,斜斜地立在不远处的沙地上。”(《大亮子》)

“不知道大亮子什么时候站到了那个孤零零的头颅旁,他双手掐着腰,仿佛在和头颅说着什么,周围的人指指划划,我在纳闷的工夫,只见大亮子飞起一脚,把那个头颅踢了出去!人们惊呼一声,那个头颅并没有飞起来,只是咕噜噜滚了几步,脖子立在了沙地上,面目清晰。”(《大亮子》)

他描写武斗。“有一根水管正砸在一张缓缓前行的乒乓球台上,乒乓球台顿时裂成几片,躲在下边挎着篮子的一个戴眼镜的中年人,登时脑浆迸裂,瘫歪在地上。”(《遭遇武斗》)

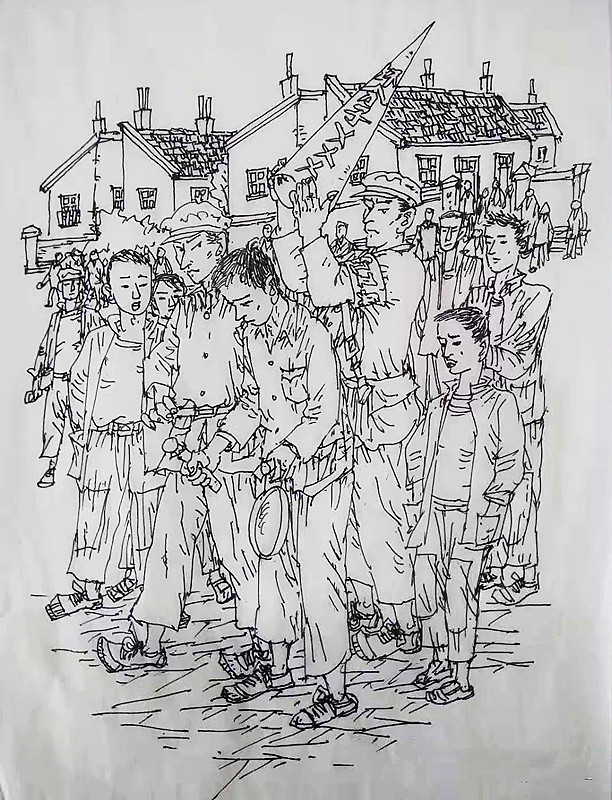

他写批斗会。“一个小伙子拿着根木棒子,跳上台,朝最边上的一个老头,帽子上好像是‘军统特务’的,狠狠打了一棒子!老头胳膊咔嚓一声,不知是不是断了”。(《仇恨教育》)

他不为尊者讳。他描写芳大娘,“想到芳大娘杀人,我对她应该有的慈祥印象,好象抹上了一些恐怖的东西,我大睁着眼,老想到鬼怪电影里的妖魅。”(《芳大娘》)

他写“八戒”的恶作剧,踢人家的尿罐,摔碎邻居窗台上的花盆;他写大亮子在海水中拉屎;还有邻居告状、仇恨教育、夫妻吵架、打骂孩子等。

梦境是杜帝文字中反复出现的意象。那些念兹在兹老街坊,那些念念不忘的人和事,那些温情爱恋,那些泪水血痕,常常让他在梦中惊醒。

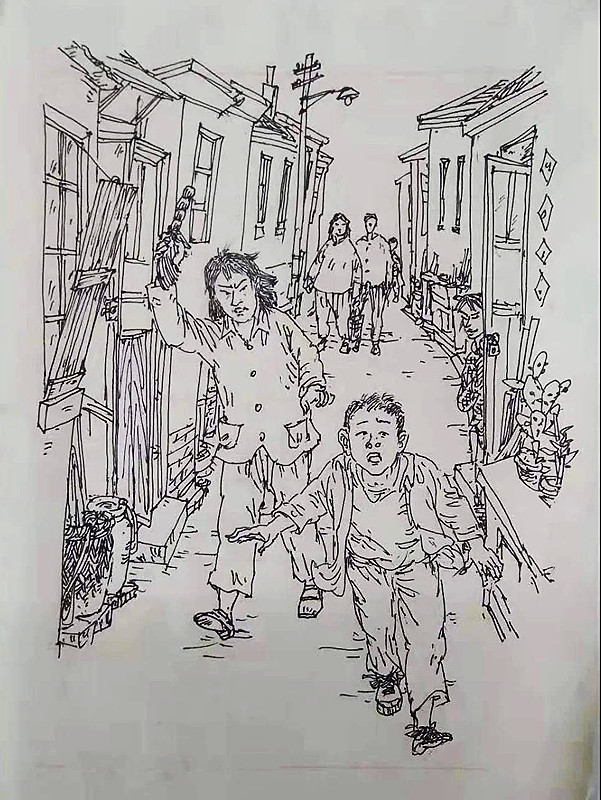

“我做梦还看见妈妈在后面挥着扫帚撵我”,后来他猛然意识到妈妈已经不在了,永远无法打他,无法教育他了。他恨不得跑得慢一些,让妈妈追上,“狠狠地打我一顿,可是妈妈打在我身上的扫帚疙瘩,一点也不疼啊,我哭着说,妈妈啊,你使劲打吧。”(以上引文见《儿子被打成了残废 》)

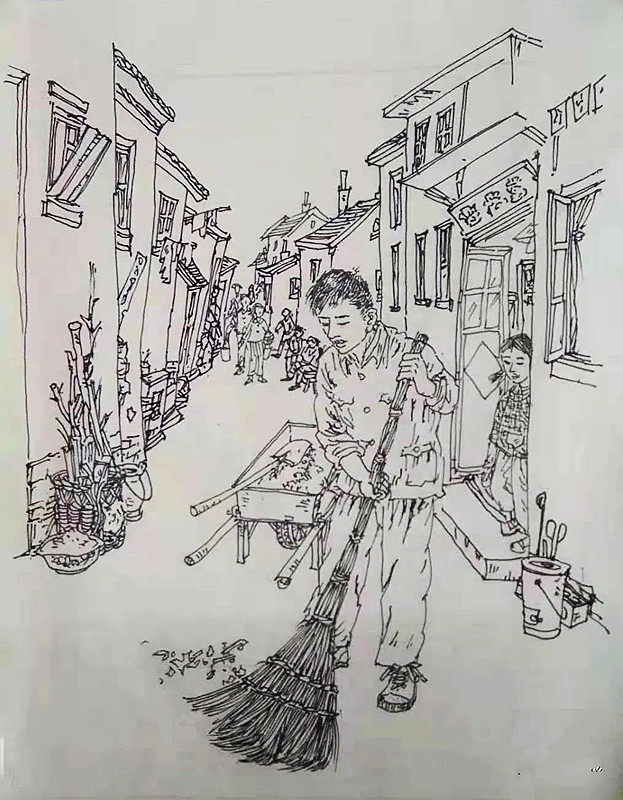

“我常常梦见母亲,她的音容笑貌,弯着腰在炕前揉馒头,汗水涔涔地在切菜做饭。”(《锯齿形的石头房子》)

“于是我的梦,就常常看见妈妈在四处寻找,她神情惶惑,蹒跚地走在去我们几个兄弟家的路上,是看我哥哥还是去找我弟弟?也许是来我家吧?”(《梦与家》)

我突然觉得杜帝就像伯格曼电影《野草莓》里面的那个老伊萨克。电影也由一个超现实的梦境开始,回忆、梦境、幻觉交替出现,现实与虚拟的界限似乎不是那么重要了,时间只是当下纯然的存在。和老伊萨克一样,杜帝超然地看着一个个交织了温情与爱恋的人物依次出现,大亮子、建龙、秀玲姐、八戒、吴叔、芳大娘、爱国妈、老福、安安......

近来得知我所敬重的《书屋》杂志创始人之一王平老师出版了他的新书《倒脱靴的故事》,“倒脱靴”是长沙城里一条极为普通的古老巷子,作者娓娓道来,讲述发生在这条百米巷子里的儿时岁月、长辈记忆、邻里往事和青春爱恋。前年,著名散文家毕星星也出版了《河槽人家》,记录了山西涑水河边一个村庄的百年秘史,他的乡亲,那些高头村人的吃喝穿戴、婚丧嫁娶、物事人事、历史风俗等,当然也记录了荒唐岁月里的荒诞往事。

越来越多的作家、学者正在加入这一潮流,书写他们的个人史、私人史,就像一条条隐秘的地下暗流,必将汇成色彩斑斓的中华大历史。

去伪存真,方为信史。

2022.1.2

张祚臣,青岛日报副刊编辑,中国作家协会会员,有多种文学、理论作品出版

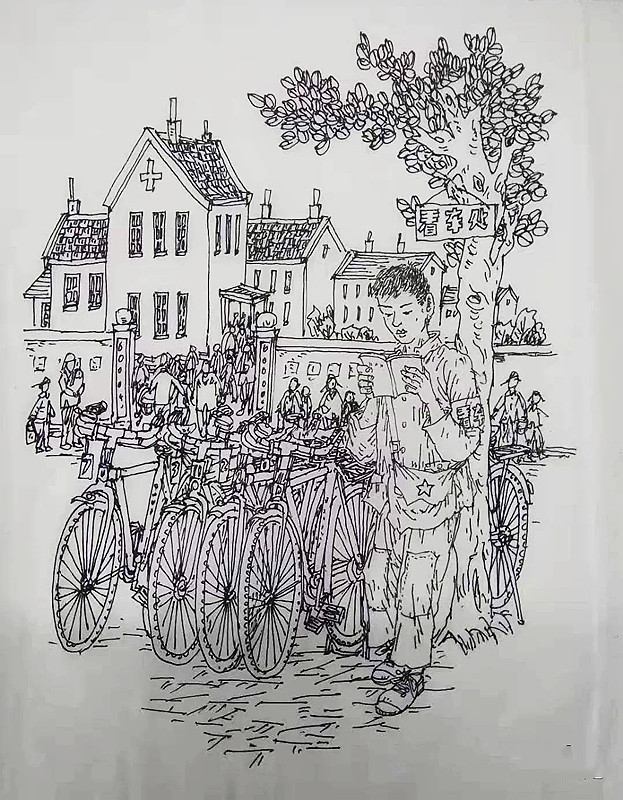

本文是祚臣为我的新书《铁路宿舍》专门写的,书籍插图作者周川。向两位老弟深致谢意。

请参见鄢敬诚丨亦师亦友话杜帝

张祚臣更多作品

世说文丛总索引

评论