庆历新政败于党争,这次党争是一次没撕破脸皮的君子之争,甚至可以将欧阳修写的《朋党论》看做一次政党产生的契机,若果真如此,那中国早早会进入君主立宪,历史将会走出怎样的路径还真是难说。可是仁宗看到了其绝对权力有可能被削弱,于是果断叫停“新政”,后来的熙宁变法更是让朝臣分裂成对立的两派,保守派或主动或被动纷纷下野,变法派围绕主导权你争我夺,最终让“强国梦”成了一地鸡毛。之后元祐党人矫枉过正,脏水孩子一起泼掉,这才引来绍圣年间变法派对死去的元祐党人挖坟毁碑、对活着的几欲赶尽杀绝,终于,庙堂之上再没有板荡之臣,王朝最后的希望耗尽了,灭亡就是一种必然了。

闲读古人笔记,其中一则故事颇能引发深思,叶梦得的《避暑录话》载:

张安道与欧公素不相能。庆历初,杜祁公、韩(韩琦)、富(富弼)、范(范仲淹)四人在朝,欲有所为,文忠(欧阳修)为谏官,协佐之。而前日吕许公所用人多不然,于是诸人以朋党罢去。安道继为中丞,颇弹击以前事,二人遂交怨。盖趣操各有主也。嘉祐初,安道守成都,文忠为翰林。苏明允父子自眉州走成都,将求知安道。安道曰:“吾何足以为重,其欧阳永叔乎?”不以其隙为嫌也,乃为作书办装,使人送之京师,谒文忠。文忠得明允父子所著书,亦不以安道荐之非其类,大喜曰:“后来文章当在此!”即极力推誉。天下于是高此两人。子瞻兄弟后出入四十余年,虽物议于二人各不同,而亦未尝敢有纤毫轻重于其间也。

大意是:张方平(安道)与欧阳修一向不对付。庆历初年,杜衍、韩琦、富弼、范仲淹四人在朝廷,想有所作为,欧阳修作为谏官大力支持。而此前吕夷简所用的人多不以为然,于是就被当成吕的朋党逐出朝廷。张方平继任御史中丞,频频弹劾,二人从此交恶。主要因为趣味和情操各有其主。嘉祐初年,张方平当成都地方官,苏洵父子从梅州到成都,希望得到张方平知遇。张方平说:“我哪里敢自重,能揄扬你们岂不是欧阳永叔吗?”不将自己和欧阳修的嫌隙当回事,为他们写了推荐信并置办行装,派人送到京城,拜谒欧阳修。欧阳修见到苏洵父子写的书,也不因为是张方平所推荐而视为另类,非常高兴:“将来领导文坛的就是你们!”并极力推誉。天下士子从此高看张、欧二人。苏轼兄弟后来在官场四十几年,虽然政见与二人或有不同,但从来不曾在二人中间做轻重比较。

以上的记载可以见出,张方平真直率、欧阳修真大气,苏洵真识人,苏轼兄弟真持守。即便成为党争中的对立方,也因君子品行不至于毫无底线,这是可以成为政党政治的一个很好的基础。然而,后来党争却由君子之争演变成意气之争,再后来干脆成为小人之争,党争不仅没能产生政党,反而导致时局越来越乱。由此可见,个人品行的高下,不能决定政策走向和政局稳定,人品佳话也不能掩盖人性幽暗。欧洲经过漫长的中世纪终于走向政党政治,在三权分立的制衡下,不再迷信人性和人品,这是一种进步。而这种进步是多种形势促成的,有自下而上的力量,也有自上而下的必然,最根本的因素是基督教传播所产生的对民主与秩序的基本认识。

中国进入帝制后,综合看来,宋仁宗是相对开明的一位,在他居于九五之时,最有可能出现政党政治,可是终于没能形成有纲领的政党。假如,庆历新政时,仁宗能够因势利导,催生政党政治局面,熙宁变法也别那么狗血淋淋,接下来可能就不会有元祐党人之悲和更后面的靖康之祸了。历史不能假设,朋党何以不能成为政党,这是一个问题,中国历史上的帝制,很难产生富有现代意义的政党政治,缺少的就是产生政党的基本元素。清末的情形,再一次显示传统的帝制政治与现代意义的政党政治格格不入,导致中国历史只见循环往复,难见螺旋上升。唐德刚先生的中国历史三峡说实不虚妄,这不能不说是一种悲哀。

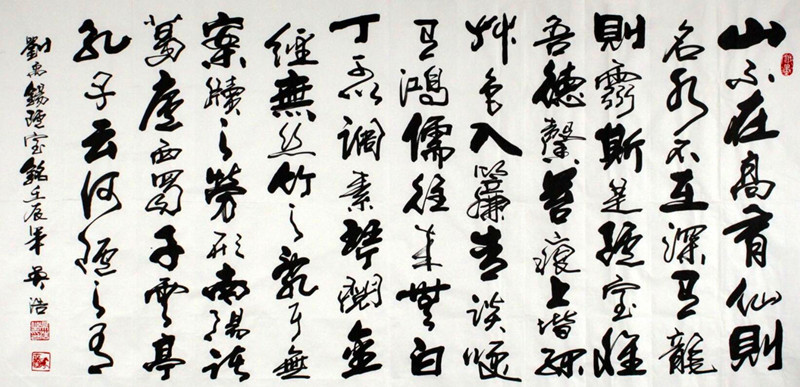

抄一段《朋党论》结束小文:

夫前世之主,能使人人异心不为朋,莫如纣;能禁绝善人为朋,莫如汉献帝;能诛戮清流之朋,莫如唐昭宗之世;然皆乱亡其国。更相称美推让而不自疑,莫如舜之二十二臣,舜亦不疑而皆用之;然而后世不诮舜为二十二人朋党所欺,而称舜为聪明之圣者,以能辨君子与小人也。周武之世,举其国之臣三千人共为一朋,自古为朋之多且大,莫如周;然周用此以兴者,善人虽多而不厌也。嗟呼!兴亡治乱之迹,为人君者,可以鉴矣。

于学周更多作品

世说文丛总索引