黄公渚的绘画比起其诗词来要难评论得多。原因一是其画作散佚严重,至今没有一本介绍其书画艺术的出版物,难以得见全貌。二是先生一直在尝试多种风格,其山水画创作脉络有点不好把握。出于对先生的敬仰和研究的需要,只能根据现在能见到的山水画作品,作一次管窥式的述评。待条件成熟后再进行修正。

黄公渚所处的时代,是一个玉石俱焚、狂飙突进的极端时期,朝代的鼎革,时局的纷乱,使传统的文人士族在惊恐之余感到迷惘,科举的路子已走不通,其他的谋生手段也不多,只能在文化方面找一个突破口,一方面可以挣点润笔费养家糊口,另一方面,可以借此排解心中的苦闷,抒发自己的情怀。

黄公渚初涉丹青及师承的情况没有查到相关资料。能见到的其绘画的最早记录是钱基博《现代中国文学史》中:黄公渚“以民国十三年来鬻画上海,遂有人介以主吴兴刘承干之嘉业堂十年,遍读所藏书,四方请业者踵系,隐然为东南大师矣。”的文字。

另外,黄公渚文集《匔庵文稿》所收《西湖十二景图跋》文中有:“福州西湖十二景图余十年前所作以诒螴弟”之说。《图跋》没有标注创作时间,但我们知道《匔庵文稿》是乙亥年(1935年)汇编成册的。那么,《图跋》的创作时间最晚也是1935年,而《图跋》中所说的十年前,最迟不过1925年。就是说,1925年之前,也就是黄公渚25岁之前,已经能够创作系列山水画并以此作为社交礼物了,可见其涉猎绘事已久。

1926年夏敬观、叶恭绰、吴湖帆、黄宾虹等人在上海组成“康桥画社”,黄公渚是成员之一。

1932年,陈灨一在上海创办《青鹤》杂志,黄公渚是其办刊骨干。在第一期即刊登有黄公渚的国画润例。

那么,当时黄公渚的画是什么样呢?

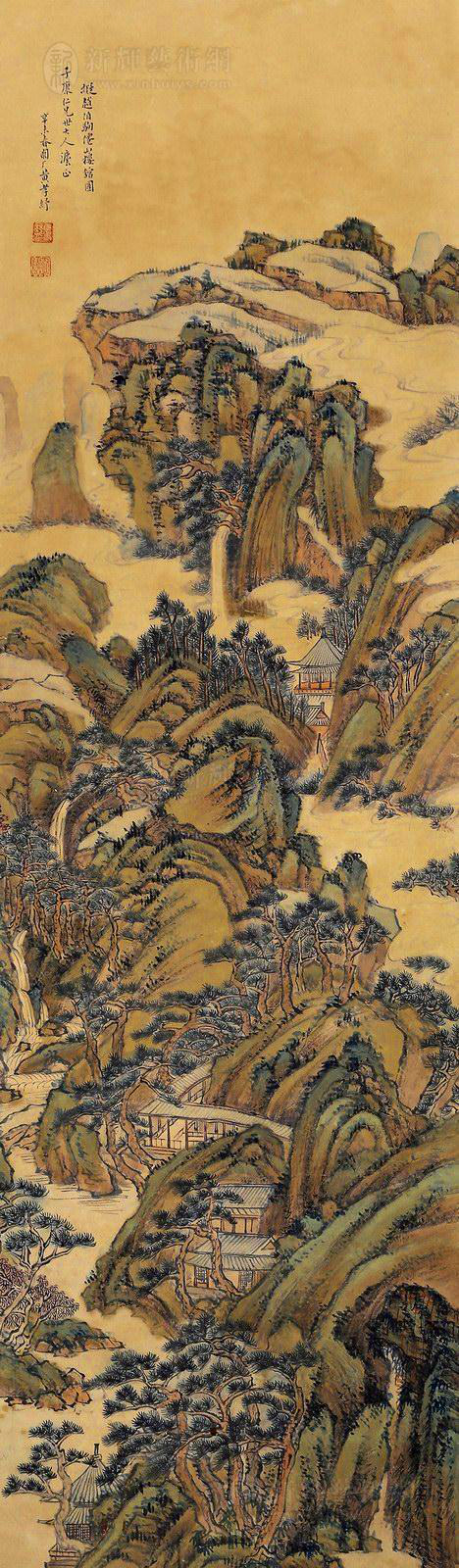

我所见到的黄先生有明确纪年的山水画是1931年拟赵伯驹仙山楼阁图。

王作亮先生所藏该幅青绿山水采用的是中心构图的方式,山体横亘画中,巉岩奇峰、涧壑幽深,古松盘桓、流泉潺潺,殿阁山居错落其中。山势险峻但不像典型的北派山水画那样高大雄浑,没有使用大斧劈皴,而是用青绿多层渲染,点苔,配以少量披麻皴,使人感觉山上的植被较多,险峻中又有秀雅的一面。画题为“拟赵伯驹仙山楼阁图”。赵伯驹是南宋著名画家,青绿山水取法于唐代李思训父子,笔法浅简,还吸取了北宋山水画表现手法,青绿水墨并用,将唐代以来沉重浓郁的画风转为更加清新、秀润的风格,更具有书卷气。黄公渚此幅的构图、笔法和用色都已比较成熟,可以印证其研治山水画的水平。

中国的山水画从唐李思训到北宋,山水画的创作者主要是御用院体画家,追求峰峦高耸、骨体坚凝的正大气象,讲求“格”,创作笔法用的是“钩斫”,用笔方硬,精钩密皴,山体质实,画出的崇山峻岭人迹罕至。从南宋开始,山水画的作者大多已变为“士”,山水画开始变得有生活气息,“山势平缓,烟水缥缈”成为主流,作画讲求“韵”,创作手法也变得以“钩勒”为主,用笔简率圆转,画面灵动。特别是经过元四家的变法,南派画风开始占据主流。到明清,山水画已是流派繁多,学说林立了。进入民国后,宫廷画家不复存在,北派风格山水画的社会基础更是大大削弱了。

黄公渚受儒家文化浸淫多年,其内心燃烧着一股纵横捭阖、建功立业的豪迈之气。而现实种种使他的抱负无法实现,于是便在艺术创作方面寻找突破口,寻求一种精神寄托,以实现内心的平衡。“振衣千仞风斯下”“岧峣高阁出尘寰。”北派山水那种博大高远的意象,契合了他内心青云缥缈的梦想。通过高远险峻的场景寄托自己的未竟之志,释放胸中的块垒,是其追求也是一种心理上的需求。在一些特定的时间里,那些雄浑豪迈的山水画作。已经和生命的律动紧密联系在一起。

“画山难于雄厚,宋人用笔坚卓,墨色如漆,故多瑰伟之观”。他这样称赞宋画,也曾向这个方向努力。

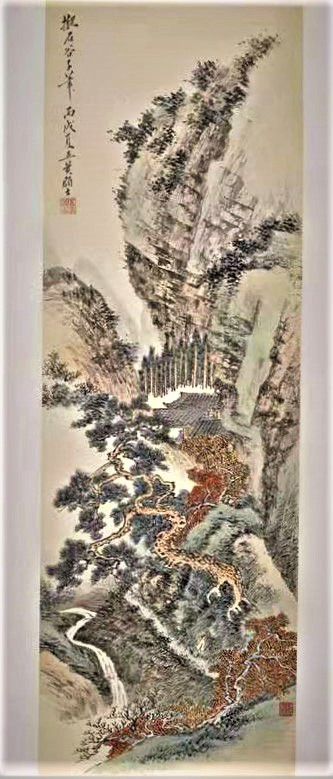

下面是几幅黄公渚偏重于雄奇和瑰玮的画作。

然而,山水画南北派的发展并不非此即彼、界限分明。而是相互借鉴、相互融合的。尽管黄公渚的追求和北派的特点有些契合,但热血沸腾的宏大叙事并非日日能为。特别是南派雅逸悠闲灵活多变的画风对富有诗意的文人的感召力巨大,黄公渚自然不能例外。他一生中临摹了大量的古画,除少量北派画家,更多的是南派画家。

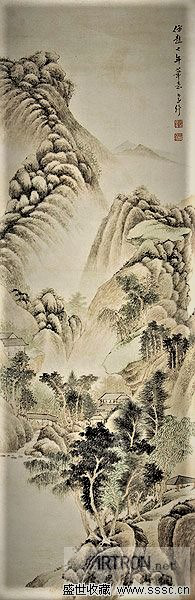

此幅为黄公渚仿赵大年笔条轴。

赵令穰,字大年。北宋汴京(今河南开封市)人,是前面所说南宋画家赵伯驹的父亲,是当时为数不多的风格明快的山水画家。多绘制湖上飞鸥等意境荒远﹐富有诗意的小景山水﹐运思精妙﹐清丽雅致。黄公渚绘制的这幅条轴,从气韵入手,山势蜿蜒,气势雄伟,山光岚气交相辉映,远山近树,村居小桥掩映其中,设色雅致,皴法细密,尽管还有些许宋画的豪气,但整体已是南派风格了。

“二米”风格也是黄公渚追求的对象。

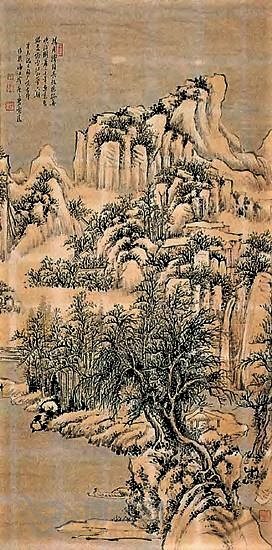

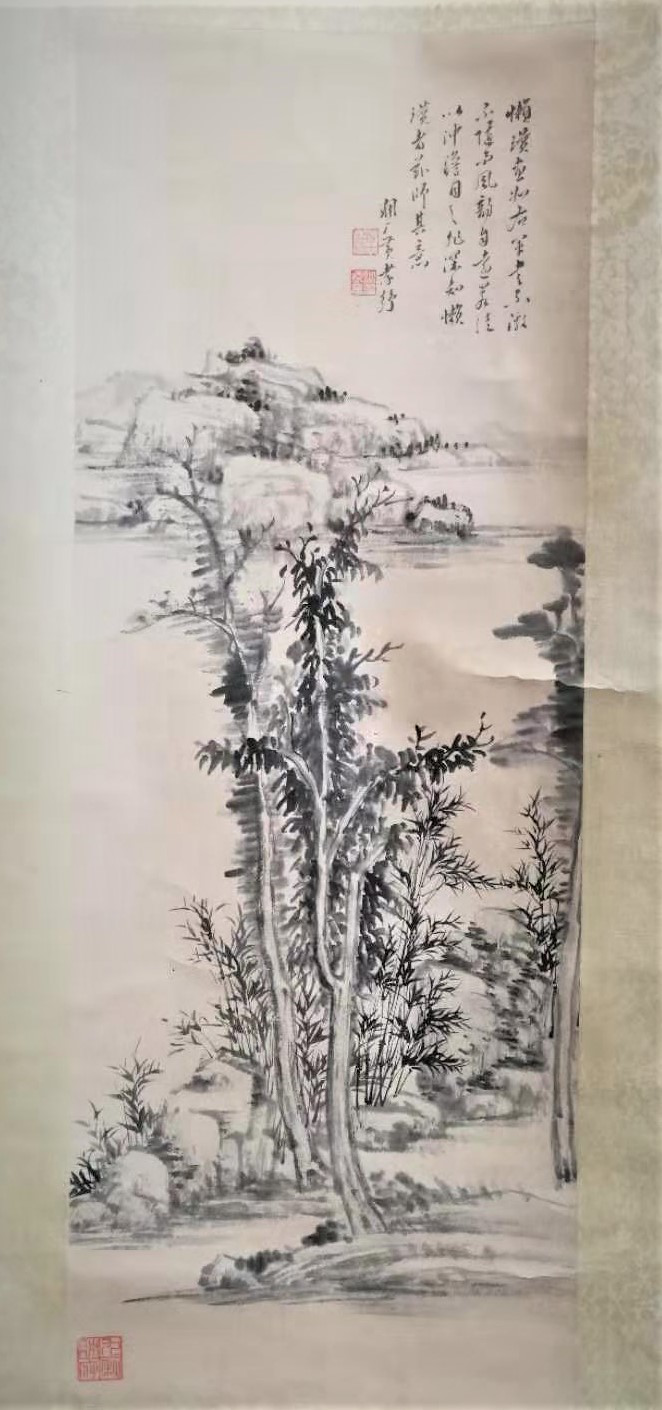

“懒瓒画如右军书,不激不随,雨风韵自远,若徒以冲淡目之,非深知懒瓒者。”这是王作亮先生所藏黄公渚仿倪云林山水轴上所题写的跋语。

说倪瓒画如羲之书,不激不随,风韵自远不难理解,不解的是“若徒以冲淡目之,非深知懒瓒者。”

黄先生出了个题目,答案要我们去找。经过一番对比分析,我稍微有了一点心得。

先说什么叫冲淡?冲淡即是冲和、淡泊的意思,用在艺术创作来讲是指艺术语言平和,作品意境闲适的状态。钟嵘《诗品》对其有深入的阐述,在此不多讲。“若徒以冲淡目之,非深知懒瓒者。”是说若认为倪瓒的画仅仅是平和闲适的话,那是对倪瓒了解不深。

为什么这么说呢?难道说倪画淡泊闲适还有问题吗?

我考虑黄先生说这话至少有两个方面的意思。

一是作品的冲淡并不一定是画家本人境遇的写照。倪瓒虽然年轻时家境优裕,但中年之后逐渐落败,生活日渐困窘,经常受到权贵的打压。野史有这么一段记载:“吴王”张士诚之弟张士信,一次送了很多金钱请他作画,而倪瓒性情孤傲,不肯就范,撕绢退钱。一日在太湖碰到,被张痛打一顿,倪咬紧牙关不出一声。别人问起为何一声不吭,倪瓒道:“一出声便俗”。这个记载有点问题,为了说明倪瓒的怪癖,把一件霸凌事件描绘成了倪瓒的个性特写,但也从侧面说明了他被欺凌的事实。明初,朱元璋曾召倪瓒进京供职,他坚辞不赴。他还坚持在画上只写甲子纪年,不用洪武纪年。这在我们今天看来很轻松的名人逸事,可在当时,他承受的压力有谁知道?可见倪瓒作品中的疏淡冲和,只是画家精神上的一种追求,并不是画家生活的记录。

二是作品的冲淡是建立在多种画风基础之上的。

倪瓒作品的冲淡并不是一朝一夕就形成的,而是对诸多前贤名作朝夕把玩,心摹手追的结果。尤其对董源的《潇湘图》、李成的《茂林远岫图》、荆浩的《秋山图》,潜心临摹,揣摹其神韵。用淡墨干皴虚和的笔法去简化和概括前人的皴法,在倪瓒的画里,能看到很多“荆关董巨”的遗意。其空旷孤寂、萧疏淡远的风格是在广泛吸取别家之长的基础上形成的。

另外,倪瓒是在画上题诗缀跋的创始者之一,画面虽然平和,但诗跋却常常表达出对浊世的不满和隐遁的愿望。

所以说,倪瓒的冲淡,是历经磨难后的平静,是历尽繁华后的回归,是在隐逸表象下对社会不公的一种控诉。不是一句简单的“冲淡”所能概括了的。

黄公渚和倪瓒有很多共同点,都很有才华,都家境由盛而衰,甚至连山水画广采众长都很相似,共同的经历和爱好造就了相似的韵致。此幅临创画从气韵上和倪画非常相似,但若仔细观察,技法上的不同点还是有的,从构图到树的画法、山石的皴法都有细微差别。

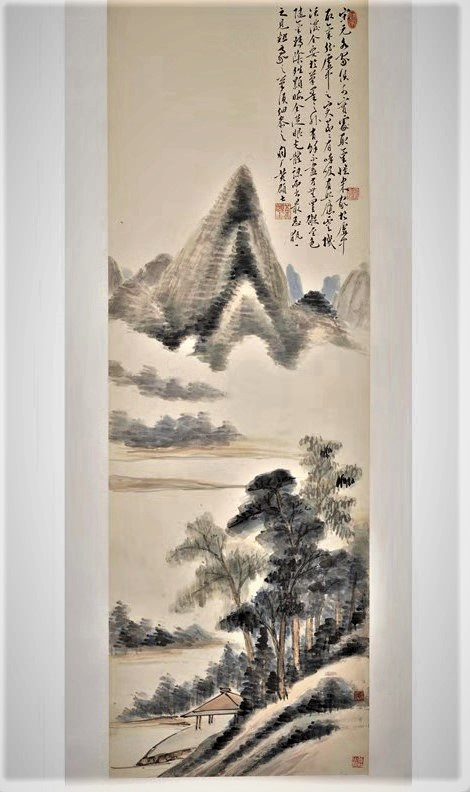

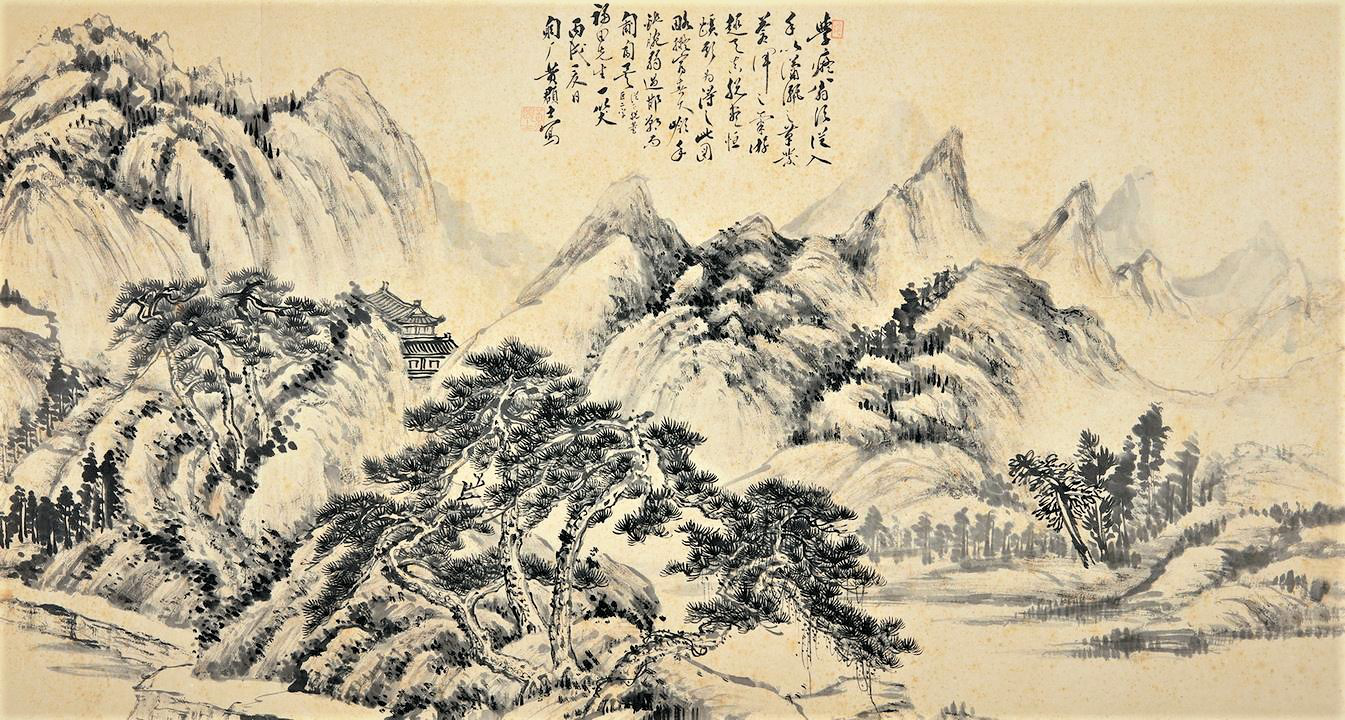

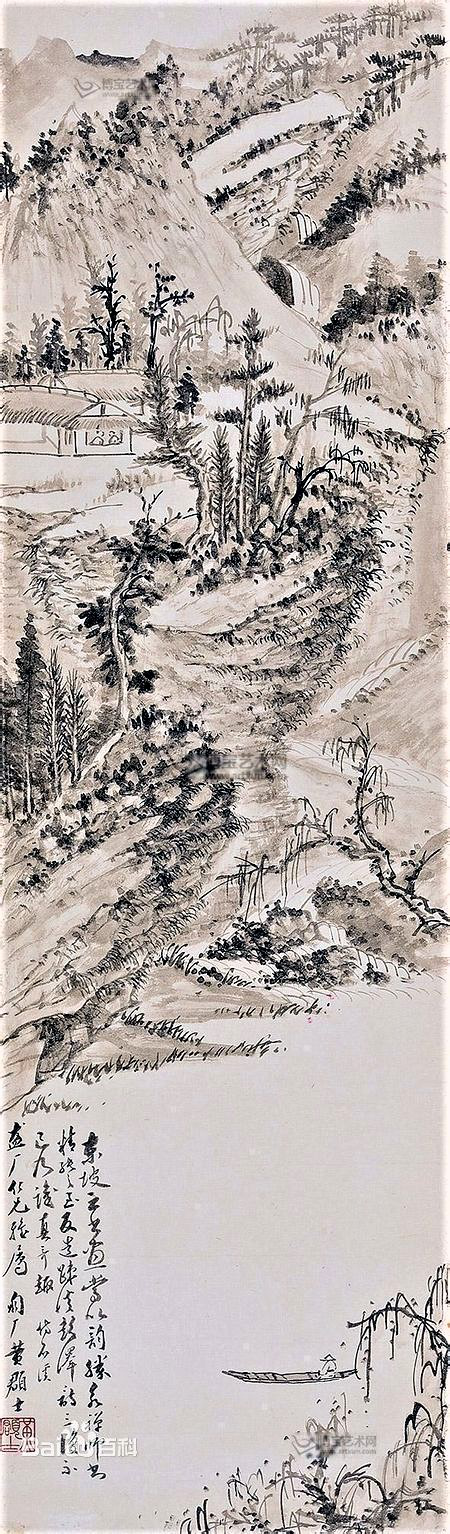

相比较而言,他1946年所临摹的另一位元四家的黄公望的山水技法和原作更相近。此幅几乎不事渲染,空钩轮廓杂以飞白,长披大抹,点线交响,似松而实,似漫而紧。树法苍润古秀、远近有别、神态生动。尽得大痴笔意。

黄公渚在跋语中说“学痴翁须从墨近入手,以潇洒之笔发蒼浑之气,游趣天真,脱尽恒蹊,斯为得之。”尽管谦称“手钝腕弱,过邯郸而匍匐矣”。但已经显示了其高超的摹写能力,此种画风在社会上一直受到士族的喜爱,而黄公渚已具备了此种文人画的内在素质和外在技巧,不知为什么他没有按照这个路子走下去,而是继续探索不同的风格。

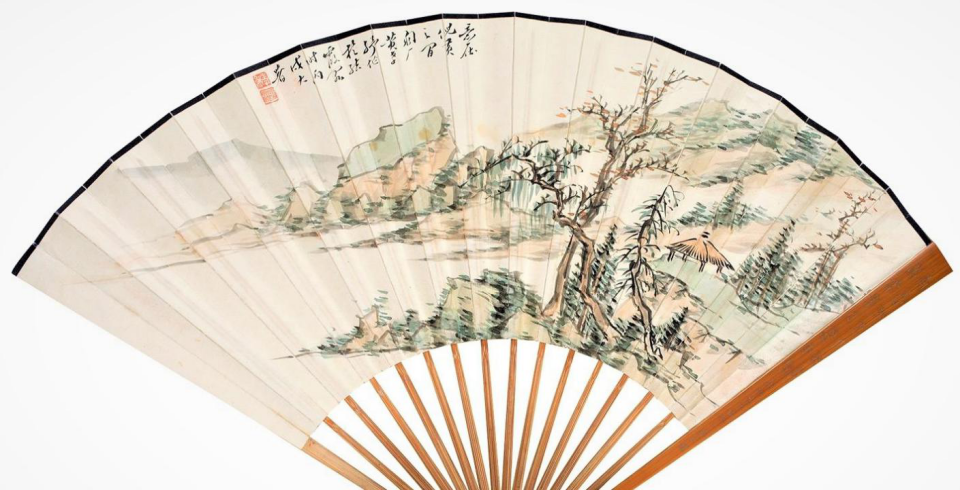

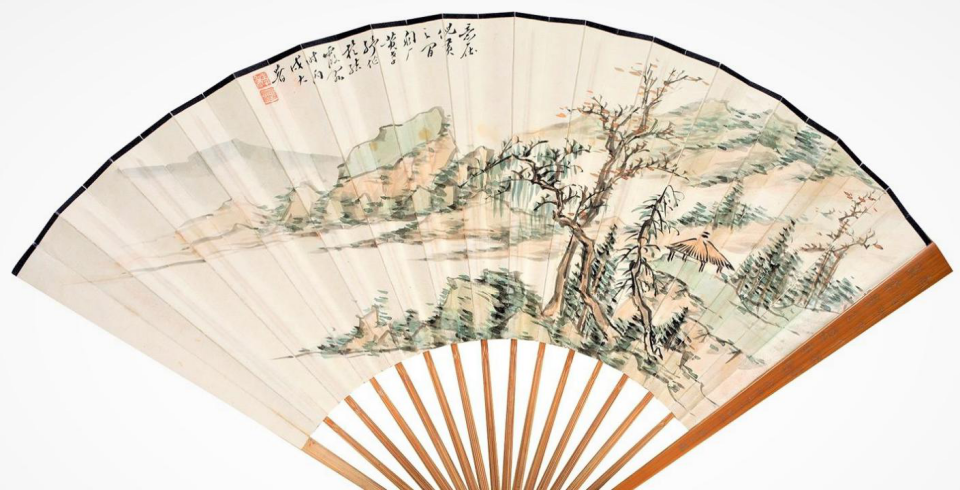

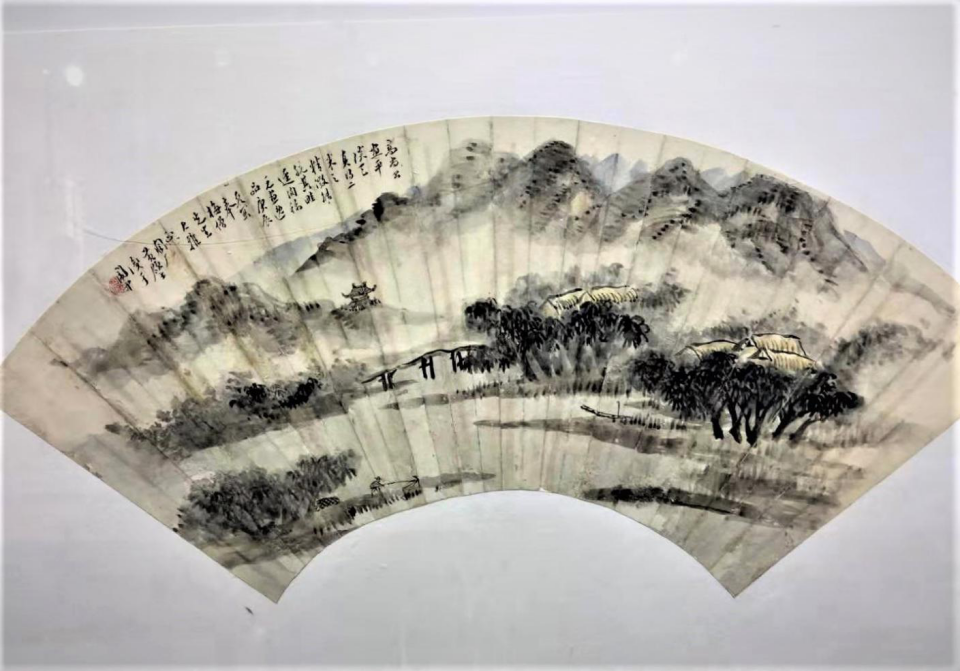

同样是创作于1946年的扇面。尽管画题是意在倪黄之间。其实并没有完全照搬倪黄的风格,既没有倪瓒的简淡和折带皴,也没有黄大痴的长披麻,反倒多了一些渲染。只有近树远山的平远构图有点相似。可能是一种有意的尝试吧?

黄先生摹写倪黄的画作,也吸取了倪黄技法的一些成分,但他的整体画风并没有追随二人,倒是和元四家的另外二人即王蒙和吴镇有更多相似之处,奇怪的是没有见到有明确题跋的画作。

黄公渚在学习各种笔法的同时,也在消解融合各种画法,逐渐形成了自己的风格。他的创作画作给人的总体印象是有工有写、有水墨有着色,墨韵沉厚、色彩浓郁,带有雄奇、郁茂、深邃、苍茫的特点。整体风格在宋元之间,以南派的厚润华玆为主,又兼有北派的雄浑豪放。但这些特点会因时因地发生变化,具体到一幅画,可能会有所不同。

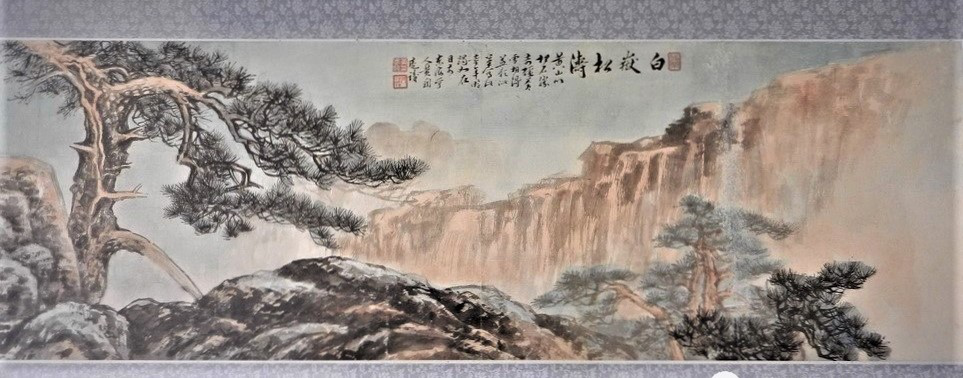

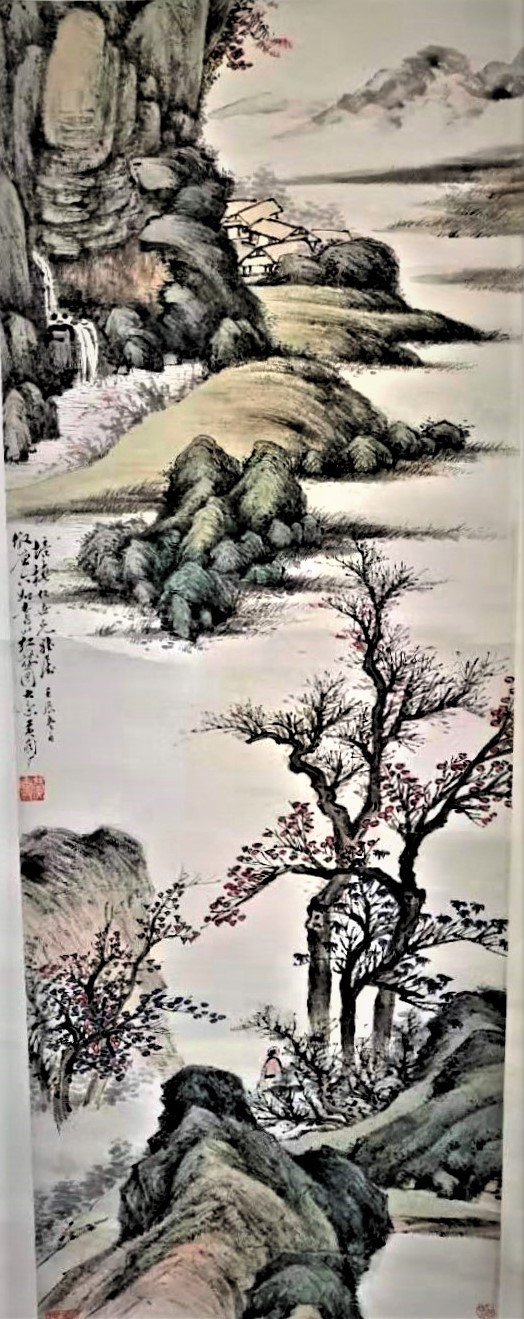

安效忠先生所藏的这幅1949年赠王统照的画作,基本能够代表黄公渚绘画的特色。

这种特色也表现在对明清大家的学习上。

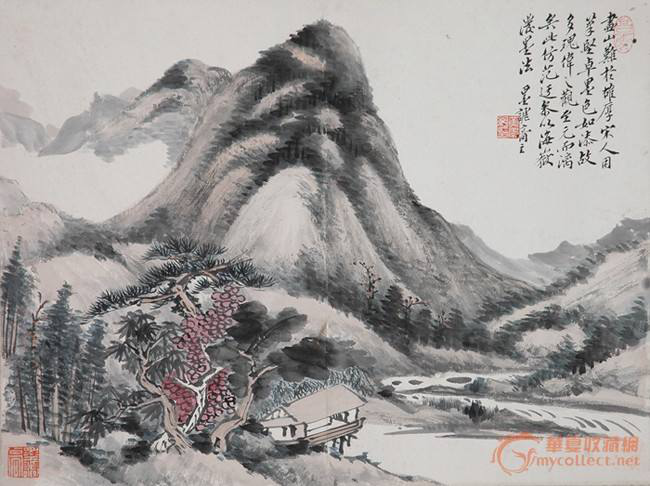

上面是王作亮先生藏1952年所作仿唐六如青山红树图。唐寅深受马夏水墨体画和赵伯驹刘松年的青绿细润派的影响,又汲取元人水墨浅绛画法,也能披麻干笔皴擦,风格属于北格南韵。此幅作品中钩皴交替,复以渲染。斧劈皴显示了北画山法的稳健厚重,山石、水口凹处阴面用浓重湿墨衬染,是融合南北的画法。若在黄公渚曾经效法过的画家找一个风格比较相近的,唐寅应该算是一个。据刘天宇先生考证,黄公渚家里经常悬挂的就有唐寅的画。实际上,黄公渚所钟意的明代画家还有沈约和文徵明、李流芳,在山水画的风格上多有相同之处,他们都是立足于南画,融合北画技法的大家。

清初四王中的王石谷也是黄公渚效法的对象。

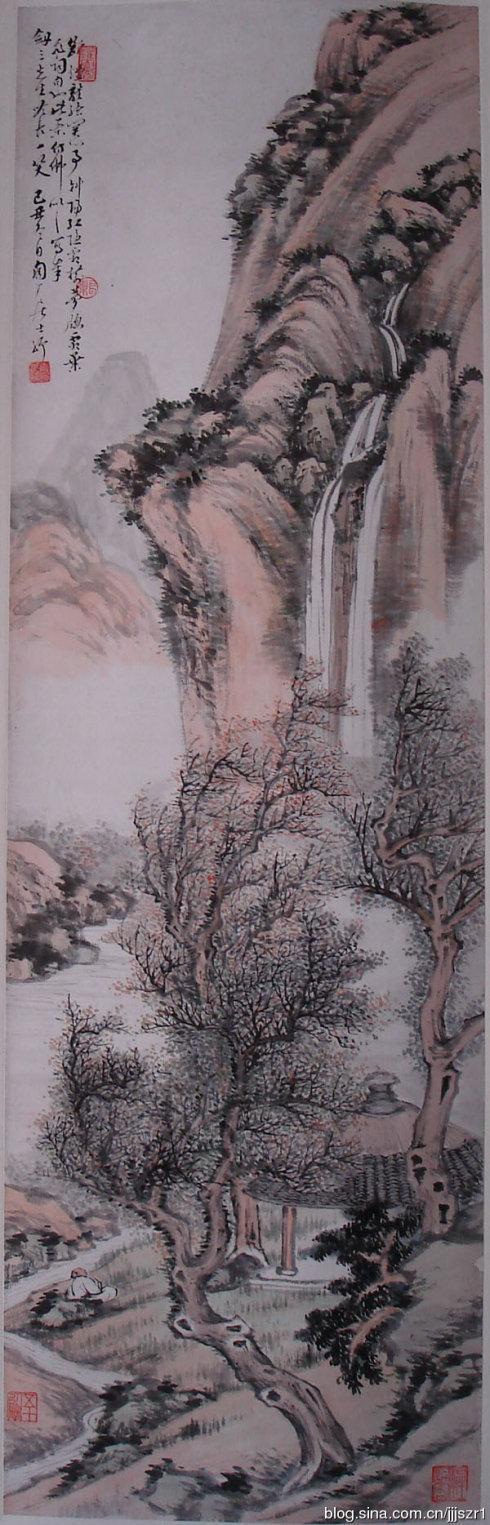

王翚,字石谷。清初著名的“四王”画家之一,是一位“以元人笔墨,运宋人之丘壑,而泽以唐人气韵”的卓有成绩的画家。所画山水广采博揽,以古为师。但他并非食古不化,而是融汇各家,形成新的面貌。王翚作画干湿笔并用,多细笔皴擦,画面效果比较繁密。他喜用北画丘壑繁复的章法,克服了南画平远构图,平淡天真有余,变化不多的问题。上幅黄公渚作于1946年的作品颇有王石谷的《秋山红树图》的意境,层峦近树,山路迂回,远山巍峨耸立,山居散落其中,红树掩映,溪水潺潺。远处的刮铁皴突出了山石的硬度,近处的石绿渲染又显示出几分闲逸。南北兼容的技法与王石谷有很多相似之处,也基本能代表黄公渚绘画的总体风格。

四僧也是黄公渚比较推崇的清代画家。

四僧中除弘仁萧散疏简的风格和其不侔外,其余三人的画风公渚先生都有借鉴。

韩维湘先生所收藏黄先生所作“柴立中央”图,一只孤鹤兀然独立,笔简形赅,神情毕俱,颇有八大笔下愤世嫉俗的感觉。

石溪画师从王蒙、吴镇,乱头粗服,重峦叠嶂、繁线密点,境界幽深,画风和黄公渚相近。奇怪的是,韩维湘先生收藏此幅是仿石溪画作中比较淡雅的一类,可见黄公渚涉猎画法之广。

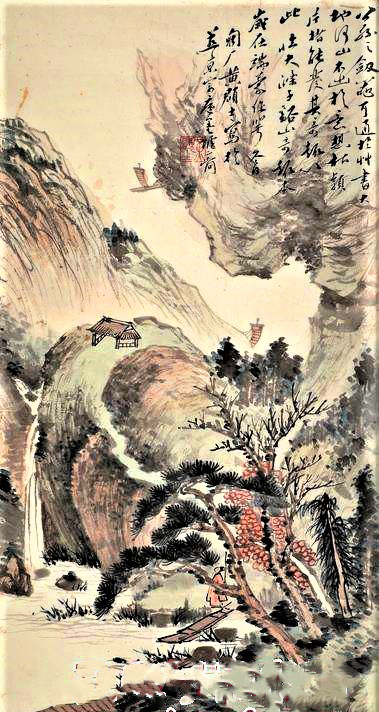

石涛在绘画理论和实践上都很有建树,尽管其“笔墨当随时代”“搜尽奇峰打草稿”等名言已成为今天不少画家装饰门面的通用语,可他那种融汇万般别出机杼的天资却非常人所能。他云游八方见多识广,集诸家之大成,不拘泥于一家一派的细枝末节,传统技巧与师法自然有机结合,构图不受三叠两段经营位置的限制,画作纵肆灵动,浑朴茂郁。黄公渚所仿石涛“溪山奇趣”图,运用了云头、披麻、斧劈等多种皴法,逸笔草草,手法娴熟。色彩搭配合理,干湿适度,过渡自然。整幅作品笔意纵恣,元气淋漓,灵动又不失厚重。

另外,清初金陵画派雄劲、苍健的风格,追求壮美的审美格调也和黄公渚的艺术取向一致,特别是龚贤的苍茫雄穆,在一定程度上都对黄公渚的绘画产生过影响。

前面说过,黄公渚所处的环境所受的教育决定了他的价值取向,也决定了他是一个传统型的画家。

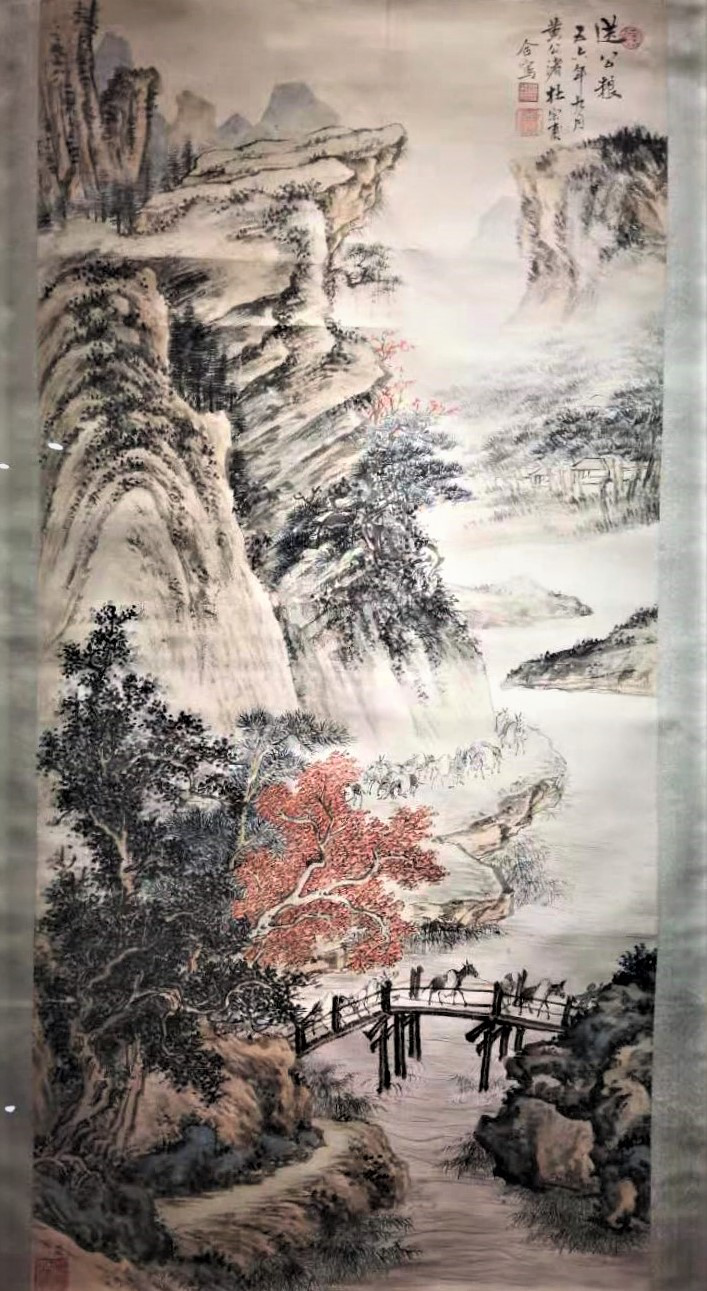

前期他将绘画作为一种谋生的手段,许多画必须按照出资人的意愿来决定题材和风格,后期绘画虽不再是谋生手段,但是政治正确又在影响着绘画的题材和风格。和许多画家一样,他们在初期有诸多不适应。下图是1956年他和杜宗甫合作绘制的“送公粮”。

这幅迎合形势的山水画在技法上没有什么新意,只是在传统画面加上了十几头驮着粮袋的毛驴。虽然是只有一点小小的变化,却标志着山水画开始进入了新阶段,讲求个人情调、孤芳自赏的时代过去了,一种强调公共意识,集体情怀的时代开始了。一个人无论愿不愿意,或多或少都会受到影响。

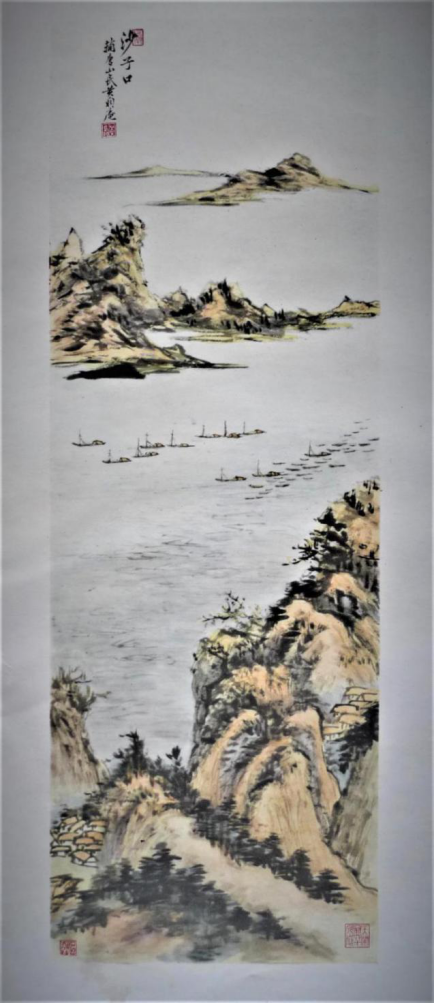

发表在1962年出版的《山东国画选》的这幅《沙子口》虽然依然是传统笔法,但时代特色的表现比过去要先进多了,该图采用俯视的角度,写山岛耸峙和渔业归帆,视野开阔,气势宏大,与以往画风变化不小。是一幅创作水准很高的作品。可见黄先生对创作手法的探索还在进行中。

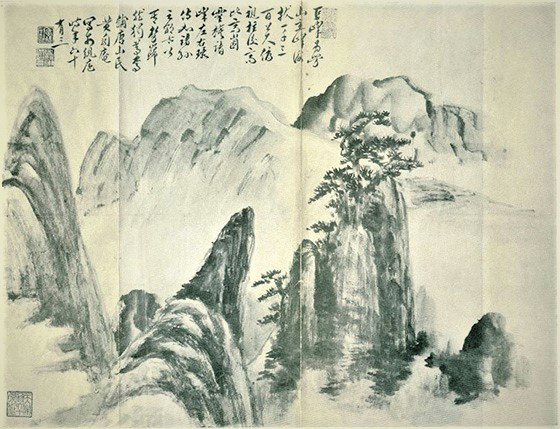

让人眼睛一亮的是这幅《崂山巨峰》册页,它是港版《劳山集》的扉页。

该画创作于黄公渚去世前一年。笔者所见黄先生画作有限,但就目前所见到的来说,此幅同以前作品风格迥异,颠覆了人们对黄先生山水画的惯有印象。该幅采用深远构图,突破勾廓加皴的传统技法,摆脱了形体的束缚,笔墨趋于纵放,多用水墨点染,不求工细,不拘成法,淡墨、泼墨、破墨、积墨。信笔为之,如入无人之境,有从各种桎梏中挣脱出来的趋势,表现了劳山雨霁后烟云氤氲、峰峦出没、林树隐现的景色,有点神似米友仁的远岫晴云图,是黄先生山水画作的一大突破。

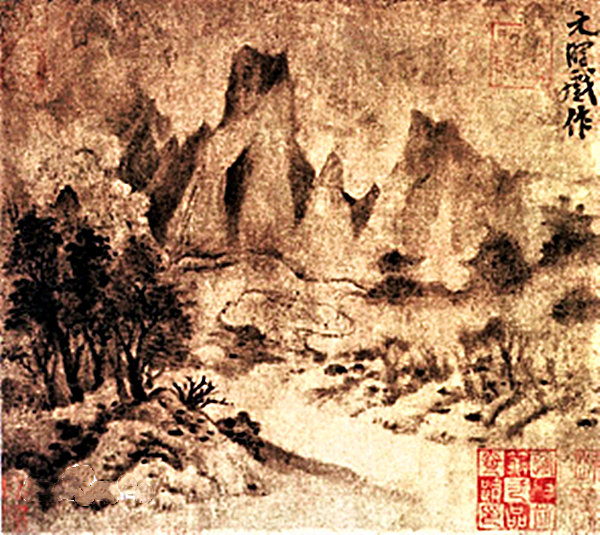

(米友仁的远岫晴云图)

齐白石七十变法,黄公渚作此图的时候只有六十三岁,如果能在此基础上继续变法创新,其艺术成就将无法估量。其在山水画史上的地位也要重新评价。然而历史无法假设,谁能料到,一个正当艺术黄金年龄、对艺术创造有着无限可能的生命,会在一年之后戛然而止呢?

中国山水画经过了上千年的汰劣存真,已经有了一套相对完备的判断标准和审美体系,其核心是气韵生动,是雅致达观,而笔墨只是实现其目标的一种手段。

流派之争,笔墨之辩,是中国画的永恒话题。抛开偏好或政治上的成见,我们不难认识到,流派只是不同的风格而已,每种不同的流派都有高低优劣之分,只要能充分表现出自己的精神境界并能感染观赏者,就是一幅好作品。

黄公渚来自传统。他辛勤笔耕,想在那些繁复的表象中找到属于自己的一条路,中国不同时期不同风格的山水画都在他的笔下留下了印记。既开阔了他的视野,也丰富了他的心胸,他的绘画经验充足,艺术技巧齐备,可以创作多种风格的作品,可以在多个特色领域确立自己的主攻方向。只可惜上天没有给他更多的时间。

也许是可选择的余地太多了,也可能是那些林林总总的古代法度、形形色色的当代潮流以及个人过多的想法,影响了他的判断,造成其个人风格形成较晚。另外,流派技巧师法太多,有时难以取舍,也会造成笔墨失当。当然,这比起那些承载着山水大美的传世之作来,只能算是白璧微瑕,无损于他一代山水画大家的形象。

三、小结

从某种意义上讲,山水是大自然的代名词。人和山水的关系即是人和自然的关系。所以,山水是诗词、绘画的永恒题材。在中国传统中,山水诗词和山水画被赋予很高的地位。

中国历史上的画家基本都能写诗,但真正画得好又写得好的却是凤毛麟角。首屈一指的是我们耳熟能详的“诗中有画,画中有诗”所指的王维,其画笔墨清新,格调高雅。其诗名和画名都如日中天。苏轼也能画,可惜传世作品没有山水画,其诗名高过画名。其他如文征明、唐寅、郑板桥等也是其中的佼佼者,却是画名高于诗名。

黄公渚山水诗词和山水画的成就总体比较均衡,水平都比较高。和以上诸人有所不同,黄公渚所处的时代战乱、饥荒、朝代更替和政治运动连绵不断。新的文化没有成型,传统体系却已分崩离析,传统诗画成了文艺鄙视链的末端。在这种情况下,能坚持诗画创作已是难能可贵。取得这样的成就更属不易。

黄公渚取得这样的成就,除了其自身的天资和努力,很重要的一个方面来自于其对大自然真挚的爱。

黄公渚对崂山的感情可以用痴情来形容,他去崂山的次数多得无法统计。面对远山近树、茅舍流泉,逃离尘嚣的放松和愉悦油然而生,他与山水对话,心情宁静、内敛,浑然忘我,行止生发出诗意的光辉。

黄公渚的诗与画由景而起,由心而生,异构同质,互为表里,相得益彰。你很难界定他是诗人还是画家,也很难说诗好还是画好。

夏敬观先生曾有诗赞曰:“在昔曰摩诘,画中常有诗;非惟画则然,于诗亦有之。画与诗诉和,诗待画发挥;即诗而即画,相依勿相离。匑厂工诗者,人称为黄师;不知其画妙,乃亦其诗奇”。

兼收并蓄、朴茂灵动是黄公渚诗与画的共同特色。对收藏者来说,山水诗词和山水画集于一帧的尤为珍贵。

郑逸梅先生的《艺林散叶》中有这样一则:“黄公渚爱慕青岛崂山胜迹,对景写生,成三十余帧,每帧附一词,影印赠友。”

黄公渚还在创作《劳山纪游百咏》的同时绘制了了一百幅崂山山水画,可惜这些画作还没来得及发表,就在文革的硝烟中灰飞烟灭了。

如果这些画还在的话,很可能本篇文字要换个写法了。

上世纪三十年代,黄公渚曾有一首《华楼宫与孝陆、治丞、海云同游》的诗:

石磴千盘落照深,笋与人共鸟投林。就山互保松俱古,与海相生月到今。远梵声微空世谛,澄潭影落见初心。振衣千仞风斯下,相对南冠坐越吟。

此诗是一首通过山水景色引述自己平生志向的优秀作品——在石磴盘桓的山道上,夕阳已经快要落山了,飞鸟纷纷返回自己的巢窝。大山和松树、明月和大海,因为相知而亘古相伴,人的生命像春笋一样成长,短暂的人生该如何面对永恒?依稀的钟声荡涤了俗世的理念,泉水中的倒影唤醒了自己的初衷:在高高的山岗上抖落衣服的灰尘,让猎猎的罡风在脚下吹过,尽管自由受限,处境落魄,但自己超越先贤的志向、爱国怀乡的情感没有改变。

黄公渚写这首诗已经八十多年了,今天读起来依然让人心潮澎湃。有道是 “不忘初心,方得始终。”正是由于黄公渚坚韧不拔的努力,才使他在多方面实现了对先贤的超越。

一个时代过去了,崂山山水依旧。吟诵它的诗人如今在哪儿?描绘它的画家又去向何方?

“自古圣贤皆贫贱,何况我辈孤且直。”黄公渚穷其一生吟诵崂山,描绘崂山,堪称劳山第一知音。令人叹息的是,现在的崂山几十里方圆,竟然寻不到他的一丝踪迹。他一生居住的这个城市,每年有数不清的书评、画展,可没有一个是为他举办的。那些自命不凡的后浪们,追求的更多是物质。

今天,我们在这里纪念黄公渚先生诞辰120周年,稚拙的文字不足以表达对先生的敬意。惟愿他留下的精神财富,能被不断认识和挖掘;希望那些文字或笔墨投射出的精神给人更多的启发;希望先生留下的文脉,得到不断延续和光大。

(本文写作,得到了孟庆泰、韩维湘、王作亮先生的支持和帮助,同时使用了部分网上图片,因无法确认所有者,谨此一并致谢。若存在引用,文字、叙述不当之处,敬请赐教。谢谢!)

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引

未经允许不得转载:

转载或复制请以

超链接形式 并注明出处 世说文丛。

原文地址:

《北冥有鱼丨远梵声微空世谛,澄潭影落见初心——黄公渚山水诗词、山水画刍议(下)》 发布于2020-6-10